Анатомия мышц и сухожилий

Содержание статьи

Почему сухожилия это основа анатомической формы тела человека

Идеальное устройство человеческого организма предусматривает специальное значение каждого анатомического компонента. Сухожилия также обладают набором собственных уникальных функций. Данный тип ткани входит в состав опорно-двигательного аппарата, тесно связан с мышцами, а также костями. Сухожилия выступают связующим звеном между мышечными волокнами и поверхностью костей. Таким образом ткани скреплены, не скользят и не расходятся. Каждое сухожилие окружено плотной неподвижной оболочкой (синовиальным влагалищем), что обеспечивает увлажнение, укрепление и защиту.

Сокращение или расслабление мышц тянет за собой кость именно за счет прочных сухожильных нитей. Таким образом, обеспечиваются согласованные контролируемые движения всего тела.

Строение сухожилий, их толщина, а также запас прочности на разных участках человеческого тела отличается. Точно так же в разных местах ткани подвергаются большему или меньшему риску в части травмирования.

Что такое сухожилия человека

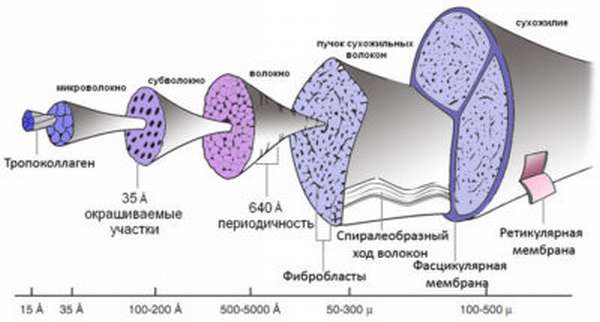

Если рассматривать предмет с точки зрения медицины и анатомии, то сухожилия – это пучки коллагеновых волокон соединительной ткани. Чем такие пучки крупнее, тем прочнее они в конкретной зоне. Особо мощными являются такие ткани на нижних конечностях.

Коллагеновые пучки не обладают свойством растягиваться, что делает их еще прочнее и позволяет надежно выполнять функции сохранения формы тела за счет стабилизации положения мышц, а также суставов. Они нужны для полноценного использования костей в качестве рычагов, импульс к которым подается мышцами.

По внутренней структуре строение волокон сухожилий сходно с любой другой соединительной тканью. Они окружены сетью кровеносных сосудов, нервными каналами, идущими со стороны надкостницы, а также мышц.

Несократительная ткань сухожилий – это главное основание говорить о костно-мышечном каркасе человеческого тела, а не об обособленных друг от друга системах – мышечной и костной.

Формы сухожилий

В теле человека представлено несколько различных видов коллагеновых пучков. Они отличаются не только по толщине, о чем говорилось выше, но также по другим параметрам. Ниже приведены основные типы сухожилий.

- По протяженности: длинные (четко заметны рядом с мышцами, обеспечивают высокую подвижность), короткие (спрятаны внутри мышечных тканей, укрепляют их). Бывает также, что волокна располагаются под углом к мускулам, что говорит о смешанном типе.

- По форме пучка: округлые, плоские или пластинчатые, лентообразные.

- По ширине волокна: широкие, узкие.

Сухожилия на руках в большинстве своем длинные и узкие, на ногах – пластинчатые и широкие. Соединительная ткань на голове также пластинчатая, однако волокна преимущественно длинные. Внутренние органы по внешнему контуру окутаны разновидностью плоских соединительных пучков – апоневрозами.

Прочность коллагеновых тканей возрастает у человека с детства до 40 лет. Далее начинается обратный процесс. Поэтому люди старшего поколения имеют слабые неэластичные сухожилия, подверженные травмированию, болезням. Детские волокна также обладают малым запасом силы.

Постоянные физические нагрузки, частые заболевания опорно-двигательного аппарата, а также иммунной системы приводят к снижению свойств сухожилий.

Где находятся сухожилия

Соединительные ткани пронизывают все тело человека. Везде, где есть мышцы и кости, обязательно присутствуют и скрепляющие их волокна. При этом наиболее важными являются сухожилия человека, которые находятся на руках, ногах и голове.

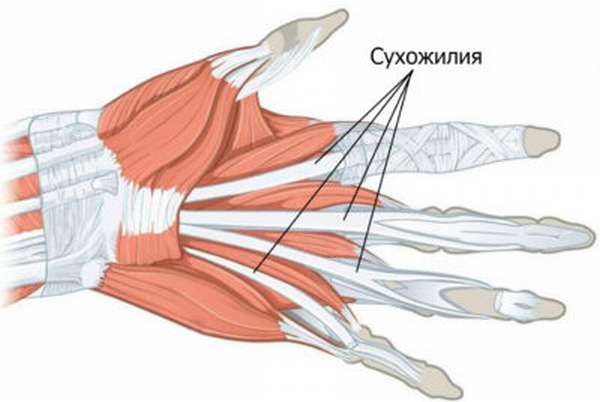

Кисть

Поскольку движения этой частью тела носят преимущественно тонкий и точный характер, требуется особый контроль мышечной работы. Человеческая кисть имеет множество мелких, но сильных мышц, а также состоит из большого количества костей. Работа кисти основана на антагонизме тыльной части и ладони, внешней и внутренней сторон.

Сухожилия участвуют в работе мышц-разгибателей и сгибателей на различных уровнях, вовлечены в совершение активных движений в межфаланговых суставах

Прочность, свойственная сухожилиям по всему телу, проявляется и в районе кисти. Данный тип соединительной ткани представлен плоскими пучками. Несмотря на это, сухожилия можно легко рассмотреть на кистях людей астенического типа или просто имеющих низкий процент подкожного жира.

Повреждение сухожилий на руках представляет определенную сложность для врача, поскольку все волокна являются тонкими и мелкими, что серьезно осложняет диагностику и лечение. На сегодняшний день лечение кисти при повреждениях сухожилий сгибателей дается значительно легче, чем работа с травмами разгибателей. Проблема со вторым типом состоит в высокой вероятности смещения поврежденных тканей с анатомически нормальных мест. Непросто возвращать волокна, а также прикреплять их обратно к костной поверхности.

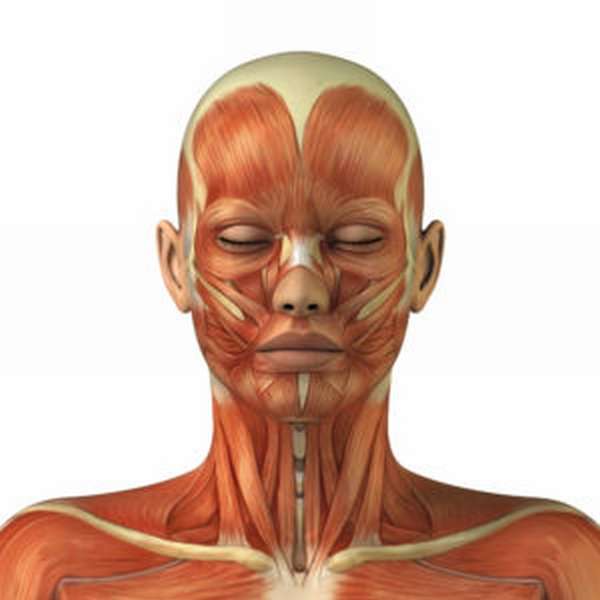

Голова

Мышцы и сухожилия повторяют форму человеческой головы. Чем больше мышц в теле человека, тем более «мышечной» становится и голова.

В области головы представлены мышцы следующих основных типов:

- Жевательные. Как ясно из названия, они призваны обеспечивать движение челюстей. Ими окружен сустав, находящийся между верхней и нижней челюстью. Благодаря наличию такой мышечно-сухожильной системы человек разговаривает, перерабатывает пищу во рту. Частично они вовлечены также в образование мимики. Общие контуры жевательных мышц и сухожилий можно заметить через кожу, особенно если она тонкая. Их структура плотная, грубая, массивная.

- Мимические. Характеризуются тонкой структурой, небольшой плотностью. Основные участники выражения эмоций на лице. Они управляют губами, бровями, лбом, веками, крыльями носа. Особенно важна роль сухожилий, которые поддерживают мышцы «шлема» своеобразного моста между мышцами лба и затылочной области. Это часть защиты черепной коробки от внешних воздействий.

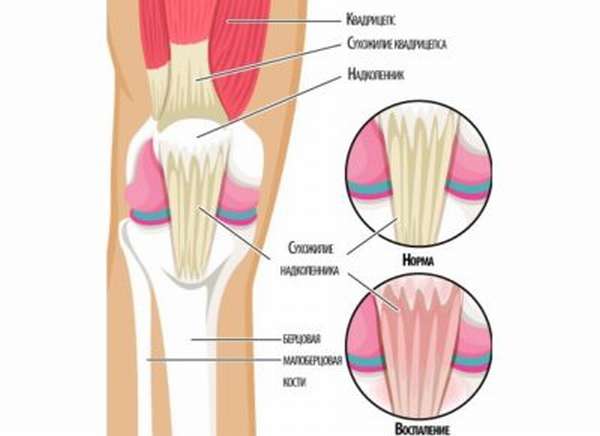

Колено

Как в случае с кистью, соединительная коллагеновая ткань поддерживает систему сгибателей-разгибателей коленного сустава. В данном случае сухожилия опутывают саму суставную капсулу, касаются связок, объединяясь с ними. За счет этого во время движений гарантируется прочность, а также безопасность коленной области.

У многих людей сухожилия в области колена страдают в результате вывиха сустава. Это распространенный пример комплексной травмы.

Стопа

Здесь сухожилия представлены множеством мелких пучков. Они схожи с волокнами на кисти, однако их форма и размер являются более крупными. Это вполне объяснимо, поскольку ежедневная нагрузка на стопу является огромной.

Прыжки, бег, а также обычная ходьба требуют от тканей большой выносливости, устойчивости к внешним нагрузкам. На подошвенной зоне располагаются мышцы-сгибатели, разгибатели находятся на тыльной области стопы. Соответствующим образом размещены и соединительные ткани.

Также на стопе находится считающееся самым прочным из всех ахиллово или ахиллесово сухожилие. Оно соединяет пятку с мышцами голени, гарантирует безопасность при поднятии на носочки, подпрыгивании, беговых нагрузках. Более подробная информация об сухожилиях на ноге.

Заболевания и повреждения сухожилий

Проблемы с соединительной тканью возникают преимущественно из-за высоких нагрузок или же вследствие травмы. Это сценарий, когда повреждение волокон наступает под влиянием внешних обстоятельств.

Существует и внутренний контекст. Различные патологии организма, острые и хронические болезни встречаются у представителей различных возрастов. Группу риска составляют люди, у которых ослаблен организм, а также если одновременно присутствуют систематические повышенные нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

Есть несколько диагнозов, отражающих поражения сухожилий. Ниже приведены часто встречающиеся заболевания.

Тендинит

Механизм развития болезни таков: мышцы вместе с сухожилиями испытывают долгую однообразную нагрузку день за днем, затем по мере истечения запаса прочности ткани надрываются, как бы трескаются. Если в этот момент нагрузка не будет отменена, начнется воспалительный процесс, провоцируя боль, ограничивая подвижность, вызывая отек, гиперемию.

Отсутствие лечения меняет структуру соединительных волокон, они становятся бугристыми из-за бесконтрольного рубцевания. Эти бугорки мешают нормальному сокращению мышц, блокируют движения, уменьшают их амплитуду. Человек начинает слышать странный хруст. Больше других тендиниту подвержено сухожилие на кисти. Примеры вредных монотонных движений – работа с клавиатурой, игра на музыкальном инструменте, дойка коров, сбор мелких деталей.

Паратенонит

Воспаление затрагивает не саму основополагающую ткань, а оболочку сухожилия. Она покрывается фиброзными образованиями, мешая нормальной активности. Это всегда является результатом часто повторяющихся болезней, травм.

Что касается травм, то они наступают от удара по сухожильной области, резкого движения или разреза. При этом могут иметь место повреждения различной степени тяжести. Они отличаются и по симптоматике. Во всех случаях пострадавший чувствует боль, наблюдает отек,область лишается возможности двигаться привычным образом. Ситуация иногда осложняется внутренними кровоизлияниями (это еще один фактор, провоцирующий паратенониты).

Чтобы оценить состояние сухожильной ткани, определить наличие заболевания или травматического повреждения, медики обращаются к современным диагностическим методикам.

- общий осмотр с детальной пальпацией,

- оценка двигательных реакций человека,

- ультразвуковое исследование (УЗИ),

- пункция синовиальной оболочки – своеобразного «чехла», который окружает сухожилие,

- биопсия,

- магнитно-резонансная томография (МРТ),

- артроскопия (применяется, если затронуты ткани суставной области),

- идеальна для изучения коллагеновых волокон пяточного сухожилия сканирующая электронограмма,

- реже используются рентгенография, а также термография.

Лечение бывает консервативным и оперативным. Это зависит от того, насколько тяжела болезнь или травма сухожилия. Всегда рекомендуется соблюдение покоя, использование противовоспалительных лекарственных препаратов, компрессов, плотное бинтование.

В сложных ситуациях показана хирургия на самих волокнах и в месте прикрепления сухожилия к кости. Все чаще врачи прибегают к пластике, используя для этого аутотрансплантаты.

Укрепление сухожилий

С учетом специфики коллагеновых клеток медицина выработала комплекс рекомендаций, нацеленных на предупреждение любых проблем с сухожилиями. Главная задача – это обеспечивать их тренировку. Суть ее сводится к изометрии, статическому напряжению мускулов.

- Идеально по очереди приводить разные группы мышц в тонус, не совершая при этом никаких движений. Постепенно после этого можно перейти к классической гимнастике либо полноценной тренировке. Вариант для физически развитых людей – упражнения с собственным весом, калистеника.

- Появление болей, дискомфорта, а также перенесенные заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы – это повод срочно снизить нагрузки на сухожилие, какими бы они ни были до этого.

- Каждому человеку важно помнить, что опорно-двигательный аппарат как таковой отрицательно реагирует на резкие движения, перегрузки, чрезмерное давление. Соответственно, этого стоит по мере возможности избегать.

- С точки зрения питания внимания к себе требуют такие факторы, как отказ от пищевой химии, упор на содержащие коллаген, а также полезные жиры продукты (холодец или заливное, агар-агар, печень, жирная рыба, желтки). Стоит задуматься о поддержании нормы кальция в организме с помощью добавок или употребления молочных продуктов, семян, орехов, некоторых сухофруктов.

Нелишним будет укрепление организма, иммунитета, своевременное вылечивание заболеваний, предупреждение травм.

Источник

Мышцы, сухожилия, фасции — Med24info.com

На долю мышц приходится 28—45% массы тела взрослого человека. Различают гладкие и поперечно-полосатые мышцы. Гладкие входят в состав стенки кровеносных сосудов, кожи, полых органов (желудок, кишечник, матка и др.). К поперечно-полосатым относятся сердечная и скелетные мышцы. Общее количество скелетных мышц около 600. По форме мышцы различают: длинные и короткие, широкие и круговые, по количеству составных частей — простые и сложные. Существуют мышцы синергисты, то есть, действующие содружественно, и мышцы антагонисты — выполняющие противоположные действия.

По характеру выполняемых функций мышцы подразделяются на сгибатели, разгибатели, приводящие, отводящие, поднимающие, опускающие, пронаторы, супинаторы, констрикторы, сфинктеры, дилататоры, вращающие, направляющие, выпрямляющие. Выделяют еще мимические, жевательные и дыхательные мышцы.

В состав мышц входят мышечная и соединительная ткань, сухожилия, нервы, кровеносные и лимфатические сосуды.

Кровоснабжение мышц осуществляется через ветви магистральных артерий. На 1 мм3 мышечной массы приходится до 2000 капилляров. Из внутримышечной венозной сети формируются вены, которые чаще сопровождают артерии. По ходу разветвлений кровеносных сосудов проходят лимфатические сосуды.

Мышцы имеют вспомогательный аппарат в виде фасций, фиброзных и синовиальных влагалищ сухожилий, блоков мышц и се-

самовидных костей. Все мышцы, кроме мимических, окружены фасциями, которые выполняют опорную функцию, оказывают боковое сопротивление сокращающимся мышцам.

Для детального исследования мышц необходимо знать их топографию, функциональное назначение, участие в выполнении физиологических движений, иннервацию. Функции некоторых мышц и их иннервация представлены в табл. 5.

Таблица 5. Функции мышц и их иннервация (В.П. Веселовский, М.К. Михайлов, О.Ш. Самитов)

| Движение | Мышцы | Нервы | Сегменты спинного мозга |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Сгибание головы вперед | Прямые мышцы головы и шеи, лестничные, длинная мышца головы | Шейные | С С ^1-3’ 1 к |

| Ралибанис головы | Прямые задние мышцы тловы, грудиноключично-сосцевидные, трапециевидные (верхняя порция) | Затылоч н ые, ЧН, шейные, XI пара | С, _4, ядро XI |

| Поворот тловы | Ременная, грудиноключично-сосцевидная, нижняя и верхняя косые мышцы головы, поперечно-остистые | Верхние затылочные, XI пара | ^1-4’ C3-Thr ядро XI |

| Поднятие плеч (поджимание) | Трапециевидные мышцы (верхняя порция) | XI пара | ядро XI |

| Отведение руки | |||

| а) до 15° | Надостная | Надлопаточная | С5-6 |

| б) до горизонтали | Дельтовидная (средняя порция) | Подмышечные | С4-6 |

| в) выше горизонтали | Трапециевидная | XI пара | ядро XI |

| Фиксаторы лопатки | Передняя зубчатая при участии ромбовидной и трапециевидной | Длинные и задние | С С 5-7’ 4—5’ ядро XI |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Сведение лопаток | Трапециевидные мышцы (средние порции), ромбовидные, надостные | Надлопаточные, XI пара | С С 5-6’ 4-5’ ядро XI |

| Сведение плеч вперед | Грудные | Грудные | C7-Th, |

| Сгибание плеча | Клюво-плечевая, двуглавая, дельтовидная (передняя порция) | Кожно мышечный | С5_7, С4_6 |

| Разгибание плеча | Широчайшая мышца спины, трехглавая, дельтовидная (задняя порция) | Тыльный грудной клетки, лучевой, подмышечный | с с 6~8’ 4-6 |

| Ротация плеча кнутри | Большая грудная, подлопаточная, большая круглая, широчайшая мышца спины | Передние грудные, надлопаточные, подлопаточные, тыльный грудной клетки | C7-Th,, с5_7, С6-8 |

| Ротация плеча кнаружи | Подостная, малая круглая | Подмышечные, надлопаточный | С5-6 |

| Сгибание в тазобедренном суставе | Подвздошно- поясничная, портняжная, четырехглавая, гребенчатая, напрягающая широкую фасцию бедра | Бедренный | 4-4’ Ч-З’ L4-5 |

| Разгибание в тазобедренном суставе | Большая ягодичная, ишиокруральные | Нижний ягодичный, седалищный | L4—s., l4-s 4 1’ 4 |

| Приведение бедра | Аддукторы бедра, стройная, гребенчатая | Запирательный | 4-4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Отведение бедра | Средняя и малая ягодичная, грушевидная, наружная запирательная | Верхний ягодичный | 4-V ^1-2 |

| Ротация бедра кнутри | Средняя и малая ягодичные, гребенчатая, грушевидная, внутренняя запирательная, близнецовые, квадратная | Седалищный, бедренный | ч, |

| Ротаиия бедра кнаружи | Грушевидная, внутренняя запирательная, близнецовые, квадратные, наружнозапирательная | Седалищный, запирательный | Ц-S’ 2 |

| Сгибание в коленном суставе | Двуглавая, полусухожильная, иолуперепончатая, стройная (частично) | Седалищный | L4-s, |

| Рал ибание в коленном суставе | Четырехглавая, портняжная | Бедренный | ¦’Г с/з 1 гм —1 |

| Туловища: | |||

| а) наклон в сторону | Межпоперечные | Спинальные | Соответст вующие сегменты |

| б) повороты | попереч но-остистые, многораздельная | спинальные | Соответст вующие сегменты |

| в) разгибание | межостистые, многораздельная | спинальные | Соответст вующие сегменты |

| Сгибание туловища вперед | Косые мышцы живота, прямая живота, подвздошно-поясничная | Грудные, мышечные ветви поясничного сплетения | Th7-I2’ ТН1-3 |

| Рал ибание туловища | Рал ибатель туловища, межостистые, широчайшая спины | Задние спинальные | Грудные сегменты |

| Наклоны Iуловища в стороны | Квадратные поясницы, межпоперечные, ост ист ые, мноюра шельнме | Задние спинальные | Грудные, поясничные сегменты |

| Поворот туловища | Наружная и внутренняя косые мышцы живота, поперечно-остистые, многораздельная | Межреберные спинальные | Th5-6- Th7_|2, Lj_2 |

Исследование мышц всегда проводится с одновременным исследованием фасций и сухожилий, имеющих с ними тесную анатомическую и функциональную связь. Это важно потому, что характер их патологии часто имеет одинаковый генез.

Фасции — это плотные соединительные образования, покрывающие мышцы и их сухожилия, некоторые органы и сосудисто-нервные пучки. Они выполняют опорную и трофическую функцию.

Сухожилия — соединительнотканная часть мышц, с помощью которой они прикрепляются к костям и обеспечивают передачу мышечного усилия. В зависимости от локализации и выполняемой функции сухожилия могут быть короткими, длинными, широкими, узкими, круглыми, шнуровидными, лентовидными, пластинчатыми (апоневроз). Иногда они напоминают перемычки и дуги.

Сухожилия конечностей, особенно в дистальных отделах имеют большую протяженность, а на уровне суставов нередко залегают в костно-фиброзных каналах, где они окружены синовиальными влагалищами для лучшего скольжения. Такие же влагалища окружают сухожилия на уровне лучезапястных и голеностопных суставов, на пальцах, где имеется их наибольшая подвижность, перегибы и трение о костные выступы. Сухожилие четырехглавой

мышцы содержит сесамовидную кость — надколенник, выполняющую роль блока, чем усиливается действие мышцы.

Сухожилия имеют нервные рецепторы на границе мышечной и сухожильной части мышцы, чувствительные к натяжению, а также свободные нервные окончания, передающие болевые импульсы при значительном растяжении сухожилия.

Кровоснабжение сухожилий осуществляется через артерии, проникающие в сухожилие со стороны мышцы или надкостницы.

Апоневроз — пластинчатое сухожилие, которым широкие мышцы прикрепляются к костям и другим тканям тела. Иногда апоневрозом называют плотные фасции. Выделяют ладонный и подошвенный апоневрозы, апоневроз двуглавой мышцы плеча, подвздошно-боль- шеберцовый апоневроз, апоневроз живота, лопаточно-ключичный апоневроз.

Определенное представление о состоянии мышечной системы врач получает с первых минут знакомства с пациентом: манера держаться (осанка), ходить, садиться и вставать, ложиться дают возможность судить о функциональном состоянии мышц, предположить характер их поражения, локализацию процесса. Более конкретное представление о мышцах можно получить при выполнении больным специальных приемов, нагрузочных тестов — подъемы рук, повороты головы, туловища, выполнение определенных движений верхних и нижних конечностей без нагрузки и в условиях сопротивления, созданного врачом. Активные и пассивные движения совершаются в пределах физиологических возможностей или до появления боли. Перечень мыщц, участвующих в определенных движениях частей тела, туловища, их иннервации отражены в табл. 5.

В формировании осанки ведущая роль принадлежит тонусу скелетной мускулатуры. Изменение осанки является очень чувствительным признаком нарушения нервной регуляции мышечного тонуса, развития воспалительных и дистрофических процессов в мышцах. Осанка меняется как при понижении, так и при повышении тонуса скелетных мышц, процесс может быть генерализованным и локальным. Патологические процессы формируют своеобразные позы больного (рис. 53у 54). Под позой понимается фиксированное положение тела больного или отдельных его частей.

Физическое исследование мышц, фасций и сухожилий включает их осмотр, пальпацию, измерение объема мышц, оценку мышечной силы. Оно проводится в положении исследуемого стоя, лежа, в покое, в условиях функциональных нагрузок и специальных врачебных приемов.

При осмотре обращается внимание на степень развития мышц, их симметричность, наличие судорог, мышечного дрожания, парезов и параличей.

Степень развития мышц человека очень вариабельна, она зависит от пола, возраста, типа конституции, физической активности, профессии, занятия спортом, перенесенных в прошлом и имеющихся болезней. У мужчин мышцы более развиты, чем у женщин, у гиперстеников — более, чем у астеников, у молодых — более, чем у пожилых, у лиц физически активных — более, чем у малоактивных.

Визуально оценивается соразмерность развития мышц левой и правой половины туловища, верхней и нижней части тела.

У здорового человека мышцы развиты хорошо или умеренно (мышцы нормотрофичны), на симметричных частях тела они одинаковы, хотя полной симметричности почти не бывает. У правшей правый плечевой пояс развит больше, чем левый, и наоборот. Мышцы опорной ноги развиты сильнее, чем на неопорной. Степень развития верхней и нижней половины тела у здоровых одинакова.

Сильное развитие мышц (гипертрофия) особого клинического значения не имеет и свидетельствует о хорошем состоянии здоровья, активном занятии спортом и физическим трудом. Гипертрофия мышц только левой или правой половины тела (гемигипертрофия) — это врожденная патоло- Рис.54. Атрофия мышц спины пос- гия, чаще связанная с нарушени- ле перенесенного полиомиелита.

ем лимфо- и кровообращения. Более развитая мускулатура верхней половины тела наблюдается при коарктации аорты. Возможно увеличение мускулатуры одной из конечностей (викарная гипертрофия), что бывает при патологии костей, суставов, мышц другой конечности. От гипертрофии надо отличать увеличение объема каких-то мышц за счет отека при воспалении, травме, гематоме, нагноении, а также опухоли.

Слабое развитие мышц характерно для астеников и лиц с недостаточной физической активностью, обычно оно сочетается с мышечной гипотонией и снижением мышечной силы. Генерализованная гипотрофия скелетных мышц (резко выраженный вариант — атрофия) наблюдается при неполноценном питании, длительном голодании. Гипотрофия возникает при многих истощающих заболеваниях и интоксикациях, некоторых заболеваниях нервной системы. Ограниченная (локальная) гипотрофия или атрофия чаще свидетельствует

Слабое развитие мышц характерно для астеников и лиц с недостаточной физической активностью, обычно оно сочетается с мышечной гипотонией и снижением мышечной силы. Генерализованная гипотрофия скелетных мышц (резко выраженный вариант — атрофия) наблюдается при неполноценном питании, длительном голодании. Гипотрофия возникает при многих истощающих заболеваниях и интоксикациях, некоторых заболеваниях нервной системы. Ограниченная (локальная) гипотрофия или атрофия чаще свидетельствует

о локальной патологии мышц, сухожилий, суставов, артериальных сосудов, а также нарушении иннервации {рис. 55). Локальная гипотрофия легко выявляется осмотром симметричных частей тела, так как она чаще бывает асимметричной (рис. 56). На конечностях асимметрию можно подтвердить измерением сантиметровой лентой на симметричных уровнях.

Рис. 55. Левосторонняя тотальная гемиатрофия.

При осмотре мышц обращается внимание на отсутствие или наличие непроизвольных сокращений мышц конечностей, лица, гортани, языка, нарушение плавности произвольных движений и речи, то есть, на наличие гиперкинезов (тремор, миоклония, спастическая кривошея, хореический гиперкинез, атетоз, судороги и др.). Наиболее часто отмечаются тремор (дрожание) и судороги.

Дрожание — это непроизвольные ритмические или неритмические стереотипные колебательные движения различных частей тела в результате последовательного сокращения мышц антагонистов. Оно может быть параксизмальным или постоянным, статическим (тремор покоя) и динамическим, возникающим при произвольных движениях

У здорового человека дрожание возникает при волнении, охлаждении, после психической травмы, употребления алкоголя (статическое или статодинамичное дрожание).

Другими причинами тремора могут быть озноб, заболевания ЦНС после травмы, инфекции, атеросклеротическое поражение сосудов мозга, опухоль мозга, коллагенозы, тиреотоксикоз, хронические интоксикации и др.

Выраженный тремор легко заметен при осмотре. Мелкий, едва заметный статический тремор конечностей, пальцев рук лучше выявляется в позе Ромберга. Исследуемому предлагается встать со сдвинутыми вплотную ступнями, закрыть глаза, вытянуть руки вперед и слегка растопырить пальцы не напрягая их. Можно на кончики пальцев положить мелкие листочки бумаги.

Судороги — непроизвольные сокращения поперечно-полосатых или гладких мышц. Они бывают клоническими, тоническими, местными, общими. Клонические судороги — кратковременные сокращения и расслабления отдельных групп мышц, быстро сменяющих друг друга. Тонические судороги — более длительные сокращения мышц (до 3 минут и более) в результате чего создается впечатление «застывания» туловища и конечностей в различных позах (рис. 57, 58). Часто судороги носят смешанный характер. Описанный выше тремор (дрожание) представляет собой вариант клонических судорог.

Судорожная реакция может быть у здорового человека, особенно у детей, что зависит от индивидуальных особенностей и влияния эндогенных и экзогенных факторов. Из судорог наиболее часто встречается икота — клонические судорожные сокращения диафрагмы с одновременными сокращениями мышц гортани. У здоровых она

Судорожная реакция может быть у здорового человека, особенно у детей, что зависит от индивидуальных особенностей и влияния эндогенных и экзогенных факторов. Из судорог наиболее часто встречается икота — клонические судорожные сокращения диафрагмы с одновременными сокращениями мышц гортани. У здоровых она

при поражении головного и спинного мозга, травме черепа, энцефалите, менингите, опухоли мозга, при заболеваниях средостения, легких, желудка, желчного пузыря, бывает икота психогенная.

Вариантами клонических судорог являются: заикание — судорожное сокращение речевой мускулатуры, тик — судорожное сокращение мышц лица, конечностей или туловища, профессиональные судороги у машинисток, писарей, пианистов, скрипачей, доярок, портных, парикмахеров. Все другие варианты гиперкинезов, парезы и параличи являются признаками тяжелой патологии.

Источник