Что представляет собой сухожилие

Содержание статьи

Сухожилие — SportWiki энциклопедия

Сухожилие[править | править код]

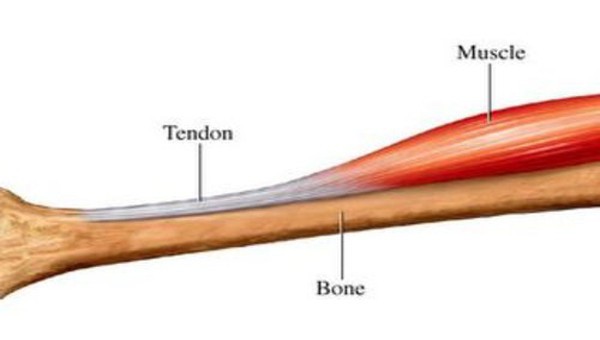

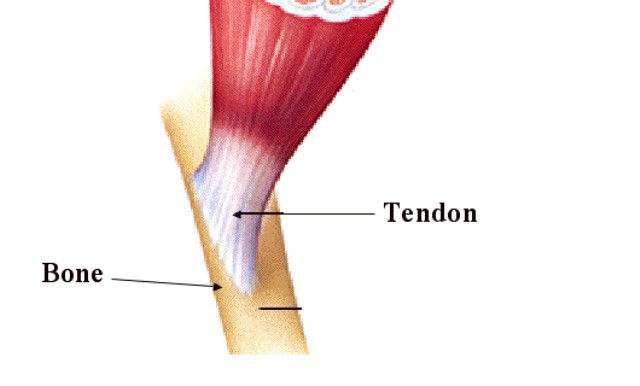

Сухожилие является частью несократительной соединительной ткани скелетных мышц. С помощью одного или нескольких сухожилий мышцы соединяются с костным скелетом или хрящами. Они передают движение, вызванное мышечным сокращением, на кости или, наоборот, — силу тяжести, действующую на осевой скелет, на мышцы.

Строение сухожилия[править | править код]

Рис. 1.9. Строение коллагенового волокна

Выделяют различные формы сухожилия.

- Длинные тонкие сухожилия — например, в мышцах кисти. Они обеспечивают свободную подвижность дистальных отделов верхней конечности, которую не могут дать короткие сухожилия.

- Короткие сухожилия — например, в дельтовидной и большой грудной мышцах. Данные мышцы макроскопически имеют едва видимые сухожилия. В этом случае говорят о начале мышцы и месте прикрепления.

- Плоские сухожилия — так называемые апоневрозы, имеют мышцы, формирующие стенки туловища.

Сухожилие на 70-80 % состоит из волокнистой соединительной ткани. Остальными компонентами матрикса являются основное вещество (дерматансульфат, гиалуроновая кислота и хондроитинсульфат, около 0,5-1 %), неколлагеновые белки (фибронектин и тенасцин) и клетки — теноциты (клетки сухожильной ткани), фибробласты, синовиальные клетки (клетки соединительнотканных оболочек) и хондробласты или хондроциты (клетки хрящевой ткани). Под сухожильными волокнами подразумеваются в большинстве своем (95 %) волнообразно расположенные волокна коллагена I типа, придающие механическую прочность сухожилию. Кроме этого, в сухожилии есть эластические волокна (около 1 %). Коллагеновые волокна состоят из молекул коллагена, представляющих собой три закрученные относительно друг друга протеиновые цепи (тройная спираль, каждая спираль имеет форму а-спирали). Группа волокон соединяется в интерстиции и образует так называемую коллагеновую микрофибриллу. Многочисленные микрофибриллы, спирально закручиваясь относительно друг друга, образуют коллагеновую фибриллу, из которых, в свою очередь, образуется коллагеновое волокно (рис. 1.9).

рис. 1.10. Расположение коллагеновых волокон в сухожилии

Коллагеновые волокна имеют волнообразную форму и расположены как в длинных, так и в коротких сухожилиях параллельно друг другу. В апоневрозах пучки коллагеновых волокон перекрещиваются и имеют вид решетки.

Благодаря спиралевидному строению коллагеновых волокон и их волнообразному ходу сухожилие может растягиваться на 5 % от его длины и оптимально распределять действующие на него силы. Растягивающие нагрузки при мышечных сокращениях или при пассивном растяжении мышцы приводят вначале к натяжению коллагеновых волокон, а затем к равномерному растяжению коллагена. Данный механизм обеспечивает перенос прилагаемой силы между мышцей и сухожилием. Спиральная структура придает сухожилию (даже после выпрямления волнообразно расположенных волокон) очень высокую прочность на разрыв — около 500-1000 кг/см2. Сухожилие очень прочно и выдерживает большую нагрузку, чем стальной трос такой же толщины (van den Berg, 1999). Эластические волокна, расположенные между пучками коллагеновых волокон (рис. 1.10), абсорбируют нагрузки и возвращают сухожильным волокнам их волнообразную форму после их прекращения. Группы коллагеновых волокон объединены в пучки тонким слоем неоформленной соединительной ткани — эндотенонием. Пучки, в свою очередь, окружены соединительнотканным внутренним перитенонием и образуют большие (вторичные) пучки волокон. Наружный перитеноний объединяет крупные пучки в сухожилие. Все перечисленные соединительнотканные слои богаты кровеносными сосудами и нервами. Наружный перитеноний покрыт дополнительными слоем — паратенонием, — который анатомически отделяет сухожилие от окружающих тканей. Паратеноний образован рыхлой волокнистой хорошо кровоснабжаемой соединительной тканью и благодаря наличию синовиальных клеток может продуцировать жидкость, подобную синовиальной. Это обеспечивает снижение трения при скольжении сухожилия и предотвращает потерю силы мышечного сокращения.

Соединительнотканные оболочки сухожилий без видимой границы переходят в аналогичные оболочки мышц. Между пучками сухожильных волокон расположены клетки (теноциты), называемые также крыловидными клетками из-за их тонких длинных цитоплазматических выростов, с помощью которых они соединяются с соседними клетками. Теноциты синтезируют коллагеновые и эластические волокна, а также в небольшом количестве основное вещество матрикса. Функция обнаруженных в них сократительных актиновых и миозиновых филаментов пока полностью неизвестна. Клетки соединительнотканных футляров сухожилий представлены фибробластами. Кроме этого, в сухожильной ткани присутствуют несократительные белки (фибронектин и тенасцин), которые соединяют слои соединительной ткани и выполняют стабилизирующую функцию.

С возрастом пролиферативные возможности клеток сухожилий снижаются. Количество клеток и продукция основного вещества снижаются, а также уменьшается количество эластических и коллагеновых волокон. В результате этого происходит возрастное снижение прочности на разрыв и растяжимости сухожилий приблизительно на 20%. Также снижается максимальная допустимая нагрузка на сухожилие (Weineck, 2003). Только при постоянных раздражениях (натяжение и расслабление) возможно сохранение прочности постоянно обновляющегося сухожилия. При соответствующих тренировках прочность сухожилий можно даже повысить. Адекватные раздражения ткани сухожилий приводят к повышению активности те-ноцитов и синтезу коллагена и основного вещества — повышается количество коллагеновых фибрилл и волокон и увеличивается диаметр сухожилия (Oakes, 1998). Слишком большие нефизиологические нагрузки, как, например, в профессиональном спорте, могут привести к замене толстых коллагеновых волокон на тонкие, что приводит к формированию более стабильного, но менее эластичного сухожилия (van den Berg, 1999). Слишком высокие нефизиологические нагрузки зачастую могут привести к частичной осси-фикации сухожилия вследствие того, что сухожильные клетки, как и остеоциты (клетки костной ткани), могут реагировать повышенной кальцификацией. Прочность сухожилия при оссификации снижается и возрастает риск его разрыва. При иммобилизации или недостаточной нагрузке сухожилия (например, при неактивной мышце) количество коллагеновых и неколлагеновых волокон снижается (см. «Совет»).

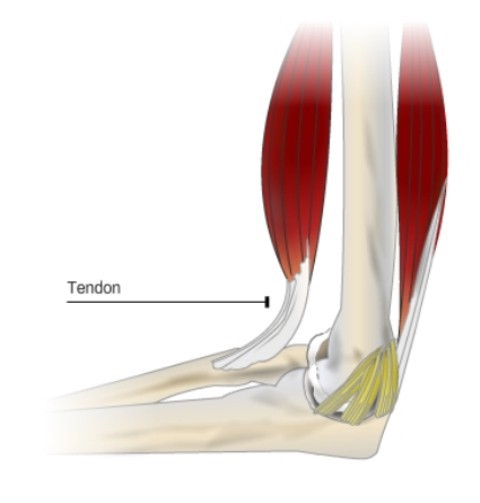

Сухожилия различаются не только по форме (см. выше), но и по строению в зависимости от окружающей их ткани. Некоторые сухожилия состоят исключительно из сухожильной ткани. В месте особенно высокой нагрузки (например, в области изгибов костей) в толще сухожилия образуется зона волокнистого хряща (например, в сухожилии двуглавой мышцы плеча в области лучевой кости). Если сухожилия скользят по другим тканям, прежде всего костям, для снижения трения образуются сухожильные влагалища (сухожильная сумка трехглавой мышцы плеча между ее сухожилием и локтевым отростком).

Совет:После иммобилизации в течение 4 нед. прочность сухожилия снижается приблизительно на 20 % (Cunnings, Tillmann, 1992; Tabary, 1972). После 12 нед. иммобилизации потеря коллагеновых волокон в сухожилии достигает 16 % (van den Berg, 1999). Кроме этого, из-за недостаточного механического раздражения нарушается организация коллагеновых волокон, что повышает вероятность травмы даже при небольших нагрузках. Прежняя прочность достигается только через 4-12 мес. (Oakes, 1998).

Сухожильные влагалища[править | править код]

рис. 1.11. Строение сухожильного влагалища

Сухожильные влагалища представляют собой футляры, окружающие сухожилия и облегчающие их скольжение. Их функцией является снижение трения и давления окружающих тканей. Они располагаются в тех местах, где сухожилие перегибается или давит на подлежащие кости и связки. К примеру, большое количество сухожильных влагалищ имеется на стопе и кисти. Внутренний листок двухслойной соединительнотканной оболочки (эпитеноний) вместо наружного перитенония окружает сухожилие, а внешний листок образован наружным перитенонием. Внешний листок дополнительно укреплен производным паратенония — фиброзной мембраной. Фиброзная мембрана тянется на протяжении всего сухожилия и по бокам прикрепляется к подлежащей кости. В области сухожильных влагалищ пальцев кистей и стоп дополнительно образуются плотные соединительнотканные перекрестно расположенные тяжи. Эпитеноний и пе-ритеноний покрыты синовиальной мембраной, которая может выделять жидкость, подобную синовиальной. Это позволяет снизить трение между листками и облегчить скольжение сухожилия. Оба листка соединяются у конца сухожильного влагалища, образуя замкнутый мешок. Сухожильное влагалище прикрепляется к подлежащим тканям с помощью так называемого мезотенония, через который к нему подходят кровеносные сосуды и нервы (рис. 1.11).

Снизить трение окружающих тканей позволяет также наличие синовиальных сумок.

Синовиальные сумки[править | править код]

Синовиальные сумки (bursae synoviales) представляют собой мешковидные образования, наполненные синовиальной жидкостью (их сравнивают с водяными подушками). Как и у сухожильных влагалищ, их оболочка состоит из двух листков: наружного (соединительнотканный фиброзный слой) и внутреннего (синовиальный слой). Последний состоит из синовиальных клеток, способных продуцировать синовиальную жидкость, что позволяет снизить трение этих двух листков относительно друг друга. Кроме того, синовиальные сумки перераспределяют оказываемое на них давление и снижают трение при смещении тканей. Зачастую они располагаются между сухожилиями и костями, в области начала и прикрепления мышц (подсухожильные сумки), между фасциями (подфасциальные сумки), связками (межсвязочные сумки) и между подкожной клетчаткой и глубжележащими тканями (подкожные сумки). Около суставов они часто сливаются друг с другом и сообщаются с полостью суставов (например, наднадколенниковая сумка).

Кровоснабжение и иннервация сухожилий[править | править код]

Сухожильная ткань, включая ее соединительнотканные компоненты, хорошо кровоснабжается и иннервируется. Сосуды и нервы подходят к ней через соединительнотканные оболочки (эндотеноний, пери-теноний, паратеноний) и располагаются параллельно сухожильным волокнам. Кроме внесухожильных существуют и внутрисухожильные сосуды и нервы, которые анастомозируют друг с другом. В области костно-сухожильного соединения они соединяются с сосудами и нервами периоста и кости. Анастомозы также формируются и с сосудистыми и нервными структурами сухожильных влагалищ. В месте формирования в сухожилии волокнистого хряща питание тканей выполняется аваскулярно, т.е. благодаря процессам осмоса и диффузии. Сухожилия получают как вегетативную, так и чувствительную иннервацию (например, через рецепторы Гольджи).

Читайте также[править | править код]

- Поперечно-полосатые мышцы

- Кровоснабжение скелетных мышц

- Иннервация поперечно-полосатых мышц

- Рецепторы поперечно-полосатых мышц

- Мышечно-сухожильное соединение

- Костно-сухожильное соединение

- Типы мышц

- Типы мышечных волокон

- Функции поперечно-полосатых скелетных мышц

- Гладкие мышцы

- Сердце

Источник

Что такое сухожилие: определение, функции, примеры

Что такое сухожилие? Это часть мышцы человека, которая представлена соединительной тканью. Благодаря этому она может крепиться к скелету. Они могут быть длинные и короткие, широкие и узкие, иметь разную замысловатую форму (лентовидные, шнуровидные, округлые).

Строение сухожилий

Зная определение, можно попытаться представить себе внешний вид этого элемента тела человека. Что такое сухожилие? Это компактно расположенные параллельные пучки коллагеновых и эластиновых волокон. Между нитями располагаются фиброциты. Особенностью считается то, что волокнистые элементы преобладают над клеточными. Это обеспечивает всей структуре прочность и низкую растяжимость.

Сосуды и нервы попадают в сухожилие со стороны мышцы или надкостницы в месте его прикрепления. С возрастом определяется некоторая диспропорция в отношении мышечной и сухожильной части мышц. У новорожденного сухожилия практически не развиты, и до пубертатного возраста процесс увеличения мышечной массы идет параллельно с ростом коллагеновых волокон. Затем, до двадцати пяти лет, активно растет сухожильная часть. В пожилом возрасте волокна утрачивают свою эластичность и становятся более хрупкими.

Функции сухожилий

Что такое сухожилие? Это элемент, который удерживает мышцу и прикрепляет ее к участкам кости. Они обеспечивают функции опорно-двигательного аппарата:

— опорную, то есть создают опору для органов и мягких тканей, а также удерживают вышележащие сегменты тела;

— локомоторную — как части мышцы, участвуют в перемещении человека в пространстве;

— защитную – определенным образом защищают нервно-сосудистые пучки и органы от повреждений.

Механические свойства сухожилий зависят от их размера и соотношения коллагеновых и эластиновых волокон. Чем шире связка и чем больше в ней коллагена, тем она прочнее. И наоборот, чем тоньше и мягче, тем проще она деформируется.

Воспаление

Сухожилия человека подвержены патологическим процессам, как и любая другая структура организма. Выделяют несколько видов воспалительных заболеваний, присущих сухожилиям, которые сопровождаются нарушениями работы опорно-двигательного аппарата.

- Тендинит. Возникает от длительного постоянного напряжения сухожилия. При этом развиваются изменения в строении ткани, которые могут привести к надрыву этого фрагмента мышцы. Этот вид воспаления значительно снижает прочность сухожилий и повышает вероятность их разрывов. Тендиниты могут быть инфекционного происхождения, когда инфекция заносится либо в результате ранения, либо с током жидкости по организму, например крови или лимфы. От дистрофического тендинита, как правило, мучаются спортсмены.

- Паратенонит. Представляет собой асептическое воспаление клетчатки, которая окружает сухожилие. Связана эта патология обычно с повторяющимися травмами суставов. В пространство между фасцией и сухожилием изливается кровь, и развивается отек. После первых симптомов данный воспалительный очаг преобразуется в фиброзную ткань. Сухожилие теряет подвижность, а движения становятся болезненными.

Растяжение

Что такое сухожилие? Это совокупность коллагеновых и эластиновых нитей в определенном соотношении. Если по отношению к данному анатомическому образованию прикладывается чрезмерная сила, то наблюдается растяжение сухожилия. Это наиболее частый вид травмы на сегодняшний день. Как правило, он наблюдается в коленном и голеностопном суставе при резком движении.

Самые сильные мышцы тела человека расположены на ногах, а значит, и сухожилия у них прочные и должны выдерживать значительные нагрузки. Но иногда случаются неудачные падения, спонтанные движения, которые провоцируют растяжение сухожилий.

Различают три степени сложности растяжения:

1. Первая степень – небольшая боль, которая усиливается при движении.

2. Вторая степень — сильная боль с отеком места повреждения, слабость мышц и усиление дискомфорта при физической нагрузке.

3. Третья степень – полный или частичный разрыв сухожилия и, как следствие, сокращение мышцы.

Разрыв и повреждение сухожилий кисти

Сухожилия на руке достаточно тонкие, но при этом прочные, поэтому повредить их можно только непосредственно при травмах или ранениях, например несчастный случай на производстве, неаккуратное обращение со строительными приборами и прочее. В основном повреждаются сухожилия кисти и предплечья. Чаще всего это группа сгибателей.

Сухожилия на руке тесно переплетаются с сосудами и нервами, поэтому нередко встречается сочетанное поражение этих анатомических образований. Для восстановления целостности тканей прибегают к помощи хирургов. Операция сложная и длительная, так как нужно сшить не только разрезанные сухожилия, но еще нервы и сосуды, а также проверить, сохранилась ли после всех манипуляций функция кисти.

Повреждение сухожилий пальцев

Повреждение сухожилий пальцев можно заподозрить, когда не происходит активного сгибания фаланг или межфаланговых суставов. Это свидетельствует о том, что патологический процесс располагается в области поверхностного и глубокого сгибателя пальцев. Для того чтобы проверить целостность структур, прибегают к рентгенографии.

Лечить такие травмы нужно исключительно оперативным путем. Исключением являются свежие разрывы дистальных межфаланговых суставов. В этом случае можно обойтись иммобилизацией до полутора месяцев. В случае открытого повреждения необходимо сначала остановить кровотечение, закрыть рану стерильной повязкой и использовать шину для фиксации, а затем все равно прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Разрыв и повреждение сухожилий стопы

Сухожилия на ноге также имеют три степени повреждения:

1. Первая – незначительная боль, отек в области голеностопного сустава. Пострадавший в состоянии наступать на стопу. Дискомфорт исчезает несколько дней спустя от начала терапии.

2. Вторая – опухоль сустава, резкая боль при движении.

3. Третья – разрыв сухожилия на ноге, большой отек сустава, постоянная сильная боль.

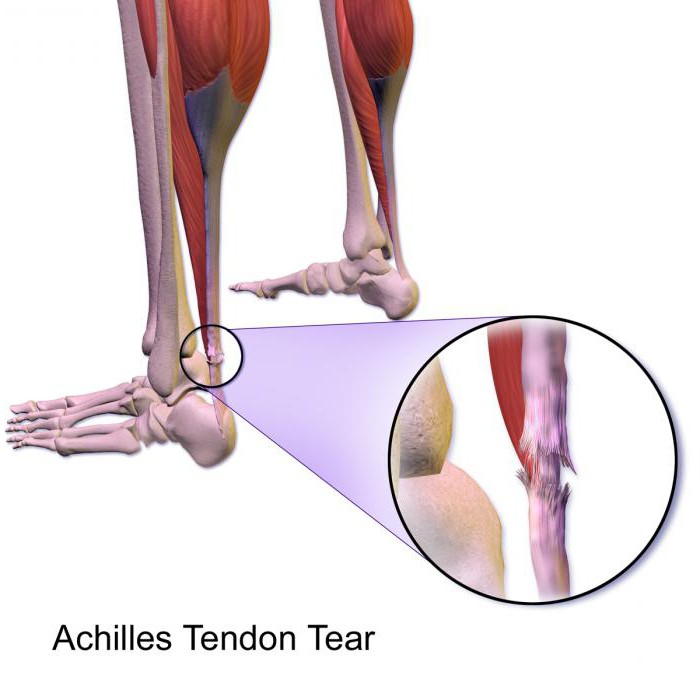

Разрыв ахиллова сухожилья, которое крепится к пяточной кости, появляется из-за сильного напряжения. Отрыв, как правило, полный. Причинами можно считать прямой удар твердым предметом в эту область, либо резкое сокращение трехглавой мышцы голени. Эта травма часто встречается у спортсменов-легкоатлетов, особенно у бегунов.

Лечение при свежих разрывах заключается в наложении чрезкожного шва на сухожилие и накладывание гипсовой повязки. Носить ее необходимо будет целый месяц. Затем ее снимут для удаления шва, а после ногу снова зафиксируют еще на четыре недели. Если разрыв старый, то выполняется удаление поврежденных тканей с последующей пластикой.

Боль в сухожилиях

Разрыв сухожилия сопровождается резкой болью, но не только этот вид повреждения способен вызывать дискомфортные ощущения. Врачам ежедневно приходится сталкиваться с жалобами на боли в сухожилиях.

Как правило, чаще всего у этих людей развивается тендинит, тендиноз или теносиновит. Они могут появиться из-за неправильной осанки, сидения в неудобной позе или отсутствия разминки перед спортивными занятиями. Кроме того, не стоит сбрасывать и инфекционные заболевания, такие как артриты, которые тоже могут вызывать боли в сухожилиях. Наличие укорочений костных структур после переломов также вносит свою лепту в появление боли, так как из-за несимметричного распределения нагрузки здоровая сторона изнашивается быстрее.

Наличие боли в сухожилиях сказывается и на окружающих тканях. Нестерпимая боль встречается при отложениях кальцинатов, нарушении подвижности плечевого сустава, тендинозе. Причиной также может быть чрезмерное усилие для выполнения какого-либо движения, на пределе прочности сухожилия. При длительных интенсивных нагрузках может развиться дистрофия волокон и их некроз.

Источник