Диаграмма растяжения пластичного материала сталь

Диаграмма растяжения пластичного материала

Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

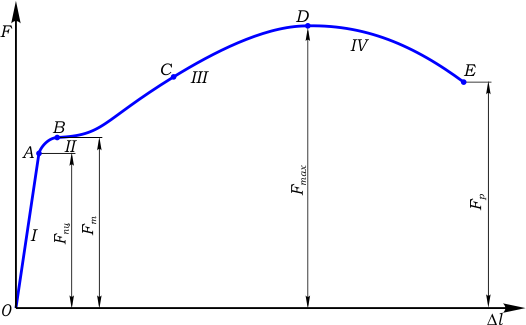

На рис. 6. представлена диаграмма растяжения для малоуглеродистой стали.

Рис. 6. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали

Зона упругости (начальный участок ОА): линейная зависимость между и , выполняется закон Гука . Значение численно равно тангенсу угла наклона линейного участка ОА к оси : . Если в точке К, находящейся на участке ОА, прекратить нагружение образца и начать его разгрузку, то процесс разгрузки пойдет по линии КО. После выполнения этого процесса деформация полностью исчезнет, и восстановятся первоначальные размеры образца.

Упругая деформация – деформация, полностью исчезающая после снятия внешней нагрузки.

– предел пропорциональности – наибольшее напряжение, до которого материал следует закону Гука. Эта величина определяется степенью отклонения кривой от прямой , т. е. тангенсом угла ( ), который составляет касательная к диаграмме с осью .

– предел упругости – наибольшее напряжение, до которого материал не получает остаточных (пластических) деформаций (см. рис. 6). Обычно остаточную деформацию, соответствующую пределу упругости, принимают в пределах , т. е. 0,001…0,005 %.

Зона общей текучести (площадка текучести) – участок АВ: возрастание удлинения образца практически без увеличения нагрузки (см. рис. 6).

Если в точке К, находящейся на участке АВ, прекратить нагружение образца и начать процесс разгрузки, то линия разгрузки имеет вид отрезка KL, параллельного начальному участку ОА (рис. 7). После разгрузки образца (в точке L) относительная деформация полностью не исчезает. Она уменьшается на величину упругой части деформации. Отрезок OL характеризует величину остаточной (пластической) деформации , а отрезок LM – величину упругой деформации , полностью исчезающей после разгрузки образца. Точка М получена опусканием перпендикуляра из точки К на ось .

Рис. 7. Нагружение до точки К, находящейся на площадке текучести АВ, и последующая разгрузка до точки L

Остаточная (пластическая) деформация – деформация, не исчезающая после снятия внешней нагрузки.

Таким образом, полная относительная продольная деформация образца складывается из двух частей:

где – упругая деформация, – остаточная (пластическая) деформация.

– предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформации без заметного увеличения нагрузки.

Наличие площадки текучести для многих металлов не является характерным. В качестве примера на рис. 8 показан общий вид диаграмм растяжения высококачественной легированной стали (кривая 2) и алюминия (кривая 1).

Рис. 8. Примеры диаграмм растяжения без площадки текучести:

1 – алюминий; 2 – высококачественная легированная сталь

Если на диаграмме отсутствует явно выраженная площадка текучести, то определяют условный предел текучести – напряжение, при котором остаточная (пластическая) деформация , т. е. 0,2 % (рис. 9).

Рис. 9. Определение условного предела текучести

Зона упрочнения – участок ВС: удлинение образца сопровождается возрастанием нагрузки, но значительно более медленным, чем на упругом участке (см. рис. 6). Зависимость нелинейная.

Образование пластических деформаций связано со сдвигами в кристаллической решетке. Наглядное подтверждение этому дает наблюдение за поверхностью образца. В зонах общей текучести (если на диаграмме имеется площадка текучести) или упрочнения (если отсутствует площадка текучести), т. е. при возникновении заметных пластических деформаций, полированная поверхность образца становится матовой, поскольку покрывается системой тонких линий – полос скольжения (линий Чернова – Людерса) (рис. 10, а). Они имеют преимущественное направление под углом 450 к оси стержня и практически совпадают с плоскостями наибольших касательных напряжений.

Рис. 10. Возникновение пластических деформаций:

а – линии Чернова – Людерса; б – механизм удлинения

В пределах одного кристалла образование пластических деформаций происходит в результате смещения (сдвига) части кристалла по некоторой плоскости на целое число элементов кристаллической решетки.

Механизм удлинения показан на рис. 10, б упрощенно. Действительная картина более сложна, т. к. носит пространственный характер, и сдвиг происходит не только в одном семействе параллельных плоскостей, как это показано на рис. 10, б , а во всех семействах плоскостей, составляющих с осью стержня угол, близкий к .

Если в точке К, находящейся на участке ВС, прекратить нагружение образца и начать процесс разгрузки, то линия разгрузки имеет вид отрезка KL || ОА (рис. 11). После разгрузки образца (в точке L) относительная деформация полностью не исчезает. Она уменьшается на величину упругой части деформации. Отрезок OL характеризует величину остаточной (пластической) деформации , а отрезок LM – величину упругой деформации , полностью исчезающей после разгрузки образца. Точка М получена опусканием перпендикуляра из точки К на ось .

Рис. 11. Нагружение до точки К, находящейся в зоне упрочнения ВС, и последующая разгрузка до точки L

Предел прочности (временнóе сопротивление) – отношение максимальной силы, которую способен выдержать образец, к его начальной площади поперечного сечения. Точка С диаграммы соответствует (см. рис. 6).

При достижении в центре растягиваемого образца образуется шейка – местное уменьшение диаметра образца, т. е. намечается место будущего разрыва (рис. 12).

Рис. 12. Образование шейки на растягиваемом образце

Дальнейшее удлинение образца происходит только в зоне шейки, т. е. носит местный характер. Поэтому участок CD диаграммы называют зоной местной текучести. Точка D соответствует разрушению (разрыву) образца, – напряжение при разрушении (см. рис. 6).

Дата добавления: 2016-09-03; просмотров: 2382 | Нарушение авторских прав | Мы поможем в написании ваших работ!

| Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2021 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

Диаграмма растяжения — Теория и решение задач

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник

ݼèUãrÎNËoì¼i®y·#Âi1.ùñ»÷ÇGߢ»ÿY÷¤9ºÍ¬lWü´Q$]$%

tì4ŨìM.G%¼Ûã?XhO¬tY5mêÿtïlÑdnâY¿?çfE;/5Y}6,gÕäòEgÃTÍÍK~^^VófvóboX._òî×étTÉnØ

VèÕÇÃbÊBüð»ø¡Gdî×Ï

©Qb £Ü;¿È¹W6xsm`.(æ¤ì[ïs Â|ßcÊ»!ѳp»(nk@yG`D¾Lå©Í°è;¡rc +2f¼B8ÔÍQ@ÄXmûX’GËLpÌ PÖD¯¸mIÆhûÎ{s®½ÏS½i/è¨G`xf KÃÛKþ;,àvàçHP=üÍdPq·²óöÖèdgÁ{õï

L%ôOQ¾0ÿR ý0d´y Ë1sü/ÇÌÊýo{QMö&óêv|TÍæÍÁU1cZ-¹~ÌyüCÑrÈàï®döµì-î¦jØÍsøÐn¾Ðö² .8¨ÉÑ6ø)[E[gÚÕÿ;ÏÉþ:ÔȶA

û0Û4Xï¾÷Àýz4üaø5a µÛ&ÖjñÄ=

@)ùk ^ÔÏ ôøÂ`åô4ó

A=$îH_æD»xÄõÁ&ÎÓXBÍÛϳw¬Èe Fç1

ÂÔ¸´»wàPûhÁO’2£,µ6ÉÀRLÝÍ!1bRó¼8³}Éå({ûþW²õZl9Ù¶óð[7ËÀòØF©ÿæ`Ú`¼¸çû&k}_J}_oìûzÙ÷;¼.¹ôZ;Ò¶þïå+o¶yp=¦ÌÏ

*Ò7ÂéP¬¯

ÉuFYY÷ — 0¥¢E¥6,&,ZΤ»¤ÅXìXRYÛ ø zH(x]M(as¹*Td8å Q!²¿¡uVeûÇ,ý}¾§ÿ)ð½ø» ?Ïãôf

ÓüJNÿ2[e~úéaê·â©?ÜVô9oÛ¿ºÎX]ü/§íKÙÀ¢¿Ä½º:Ù.ïj 8 0 üzâ

endstream

endobj

63 0 obj

>stream

hÞTMo ïþ9¶éE¬ibH¶îÅC?R·½³8Zõà¿/ÖM@æa^fæ

Ô͹Ñjòn’Ùâ½ÒÅyZD¸â 4d:%=

»

âÄí6/86º ªòá.çÅnpw¹dé=7Û¡UzpÑÏ/GÚÕQ/çÐaúEW1″ ¼ÁËfh³½öÔálD+ôP¥4ÜåÔÝÿûFÕµßÂ&.1Ͳ÷QQyâ´{Vñ§OÜJä}Ô¦A˲ °ð1À»°Uöó ó(/£mÙóÞA¬éñ&ÆÈÕZçYøà÷DiËLÆïWò+À (¿ì

endstream

endobj

64 0 obj

>stream

hÞT»n0E{¾bÊD)²Z ¹È®»Qä¡@Ò{íYZeLÁßÇ

«¶5g×wÈ©=·Z9 v:yµá£ÒPPJ¸[o1qÄ7wÛâpjõ0CÓdäË’g7xèûò)òa%Z¥GO*úýãI·sÅ µCFNoܼó ÄÆ;ì7@cÜ´gá-×#BÓ³ðPËÿù¬J]!

÷òºOUä,ÀºNð9Búà1

Nô5ÂC½«yXùJ/ú7>èÝì~Äj·

+Jã¾c3ðëp²_ ¡y¬

endstream

endobj

65 0 obj

>stream

H¬VËÜ0¼û+tÜ

L¯^-Ù0ì!¹Æ·%7³È)üI¾7-«e=ìu|FF¶Tª®R·>UâíW÷qìÆQ%Æ{§´ô£Ni h

´F?;)Þ¨søûÝ=ÇñG§$H³£ÀiæAò4¡»o³[0ÞèmS,cxM?uZÐè«ÔÖImîÔS3õߨÙ8fîÏÕzâ¯AO%8ZÎÌÔ÷Ô/?Ç13ÕË#x

g ,/îóâ6ðzïPF.ë7Ôÿ)0ö,;iËhNLéÎÈÇ0¢¹Fò ]l«òâ¢@!Ö÷6½àÜòA¿¼· 6ÊÇ=ñi;n FÛCÚ.~½Cî)8.áÞ*3ÈSÊThÎñªiÊ«{Åã$³qÌ5LÐ%À4qlb [[ísy~zÑ=8»+oFf-ØgY·qv|Â6ÑýÆ¡oýhðPÜKu§-Ü2F~rä5ë #±

xJ/âxü6~ ߪdagZS-¹ôc¹R[±h2¦Ê;ìTË®»§¢pÌ*r¨(

×ñûÐBôªP§¥kyè*û^jÉ6uX’ªÄèõ9$»Hófu!~e´ £÷èpZ Rx^xNîó®¥cÕaаÊ`&ÁÈâ͵CcÅAÉè².Åñ9Cª?m½èµÑú³¼r4ó(¾npkÕêyÜT>S3°=þK³ìÐñíuë^À$û³V7

pÊ0Àøï¹Uà ÎìjáÝ’

oûÂ×dÎa§·¯yÃQhUUlý6T®Qá }.)uI=(àAÆp¬³ÞöþhßÉk©ÙcÌÃÍmú).×ÂÒ>¶ð²õçáÅ/ ÓjA{ÎU±ªëM

wͺ¶Uçø·pEr¦§/êù*v{+ê1ó²d!þ

0 ëÆZ

endstream

endobj

66 0 obj

>stream

H¬W=oÜ0ÝïWxLZ¨ïâ©SgoE;’

ôÿ¯¥lÊhã+:8gXö#Å÷ø¨¼tª¦Òw²¾_ðÏxyÝá÷åuÔ²Þkº^ Ò[W &Jp7 /gðñ ^á³ ïïôÞ(

e

Õvõ£èeIh·,ôBJ)ä|

B fySa¾¶LøIºd(]¿ªÅ{]#káÜÓÀön?xN

%Pñ»e8RÖÖXÆVÈx:ÏA2sj»·)h¨zË{ø¼|¥]t$i´FÏÜ;Âw¼¦2NuÐ ¤z(oÞ^¤í{¹

j}

Ùë ±Ø+ä¤õ¶DX=èü+ë$aåV ;ÖãÙ6óWPm3ÎÅo$©ÆÕÂ6%²COàPJٲȳ´kGúáçJbËVeS6íýÙ²¯î

÷n6iM÷

(b:«HÊ~Ý%(õ9¨2AY5’Ò[®x²×XG2″ê

æ¤^¾íD§Æºs5yV½·ÜCËP²Jnû»s)>®¥åxßËUWvøc

7èCÙ©»áÏCR6ë2¼3w u4ÃìÎ檬6+1±dù

¯SH®w$!ÝP ú4}~Ö*ÓúAĸÎ6{ºÍÿ»Ü ó÷ü~·ÏæÍgS:Ï8|æ]väή7§K_É)5P>Û2+ŹWÏJ¥Q|gaÓ×Êj’±Ééên;»©yë÷

çñÖaª0±3>©Åq¹i°kã¼Ê¿z¦9¼¦yFä1¶ó³Î³Ý¾¿õJ

¸ª+ÔH}ùkøQÂÛÆfTýæùÉtÝ;þ¯B9¡TÉluª6O¶w7l±JXÝ_ ìÁ4

endstream

endobj

67 0 obj

>stream

H¬V;Û@í}

6OæÿR¥V·b×^¤ÎMr!Ëpó£dER,É÷ø9N§ùãðyÅ$¦ù~`ÚN|¿çNóõpáÒ.Ík¼Þâ³×k~·×ön%OÙÌÆÓÜdsL·Àt ä2Sñ~ÏïÎ )½@À?áöt,²MpÜã5c§àbÐÎÜx·)Àoó×ÎǤØåÀefÝÈIÈ~:~?ös²LºM/i¡ Z$`

YÉâ>ÏÊ3©9&¬AË¢Ô®¹*ÙÐOÔWG)½ä¼$ÝÌez¼ÄßÏJ]Íñ[¹1″=doæA®@ªÖ{@ Ãô

8@:ØO»5 î´êTØÔd¦

X)iÀ°ªî4 ãwí;Ú.:’©VDu_ñYSDxP(«y³;õ¥X2g4 úhØBu¥B»»µ

Ê ø®

@D²¨VÇu̯ºöv»©èNÁÅ]Iº>Rp§YVuP@ÇVêÇ©ÐZkª¬äFSëØBMvw°b¥þRàb½!!.Ðúðràe)¦Ý£M³üßð§>kü¦BÜfA¥âõ;éXheLЧ뻱ççãôsz9QÔèÊOêMKÿC)Dí©|k2aâ #¨ÎdíªtZ´â§ÍR+²×ê ÒþÖÍÌj¿-F£¨¢¤&ê¡ÙÍ![?ÚZ,hâÝJôI%qo¦Óbål;X£xçþ;

u¥U8¦Ì

0

/§

¡PR0¯² =ºl;}ä8ÃkÖu¡]ߨ])UPüÁØÌ»}æ/ËÃ̸*«ñ~ʧxqs5VÅ( üï)E´

~´÷IóÇÔ|uÚÖ!·®Ñeú#À ádÂR

endstream

endobj

68 0 obj

>stream

HV»Û0ìý*àÄ#> ÃUª«ÕRXrTäÿ? |,%¦m9

[vf3ËÏi¦õĤø0ý:s®i99hð×ì/ç/ë/ä`´¿Ý8àêïþ¿Át×pþ>§I¥¨Â?é}ê±p©¿e¨Ò»¦»3½ú×ÄÖb¶Ð³µ¬0

u£©»7r«+ê×PÍÀ3D_£®ÌÈ£l«Ï0l¿¥eΣ`Âä9hõV¢3éÌ%enè1Íÿm,

¹6¸§I [4e°RÛMàmfÊ

ÂÿP3 ÏË»êòð)ºE=!£·x˯÷hñ¦ÎµB&k1~´PZP&CåAXè~MzoK(}¥uì Âî¢àÊ{c!ê.÷c¦rë²dÏæ

¼O=£Ø3

hotk@¹g[Ýlv)ºîºí¨>f;}{©å¢eÂÝa]tçB>3Ãûs©|ÍÞ/þÿ8rE;#+ÌÐôí¸CHo¹òáÏu7dí [Òa9² a Á.üÄ´P/&bSl;ÉöYè²ÌCt6±Çz·ºÜ¬èÖ¹Õ

öÝá@qg}H·Ë(8çbJËwË5TÁõò{ú*е?ͼHïüUuf)L²ÆÖLóc°ãÓr1@LsÚ¦ÎêþBÉáÑöèÕBÙÂcÿè³ß¹»R-Äç: `Nv×GVI±>LÊsQ,qüFm¤¹Aù>EÿÁàLÉ´ÜÝ7«ÎQO2KVÜ)5tîªðaÜaÂR4Úà!NDÅÜå¹kýû´àFi&ðJÆôCÅçu÷|¤àN¨f*æ×ÊðO Â]

endstream

endobj

69 0 obj

>stream

H¬V;Û0í}

k ð3$EÀp*µºEµÖ.¤ÎMö9B.~FIÉH!Ké73oÞ|(©g÷ÿO/ìÁ’~ι G.Ç¥~øû[ºë»¿èÙþºqiÝ5!É`Ì1K]0%’S6@×PàúÏ»Ü{¹ì/#»×Ø

*ÀÁbÃïÓëû`çÃ÷ ^zá/

hkxê RU$$§®%p¬»±S=¢ ú½z,2gzxn)bÍeE.«=¹¸þÒûø,I:ñÝHßý9kR¨¬8j¸U/2qïäÉH’j~¯ÃÕÐÒ´)2³!OñhÉlómÔVºéÎÜ+#»L»í2)¤¥XõÏëVÐͺªÞrG+Ûc ¯1×Nðè¿ yÙKh¢Ðç

6Òg/_زJ¬EâëÓHÖêJÿgÎüÍq@ÉÐzQÊ µ_+uÜüË¢oFMº[Doû¶W

Ül}Áx?#tKdå¼ ¼ Z)òFU:î7~

vgÄÑàB?m

û¸Ú?]/ÖÀb^9

0¿C®`óü {Nù·¯Ý+[z¹·q%VvaFÃ55®ö ³Ò×àwkû'[»ª-Ðü,NØõ×ÿå¼ú+À ‘ÊÁ

endstream

endobj

73 0 obj

>stream

H¼V¹Û0íõ,½@4ËáMÀØ»HÔê²)²Þu$Mþ¿¡ÌCÖ*@B ËïÍñæ

E0dËuRà¥f-¦{X~L3Z°áÕ^ßÞ?.æ¿Ìècü@bú`Î1ütÎ(Ï

ù.ñÿEDVö¨ Mþ5qM`Æ

õ5oùn4Ým$É4(w̲H#Çp»øÐ@óGñU~iy,Ïûó2¡à CîAÎ, ì÷Ût>.uAE à,Ü$·ÀÃ[q²åEõ¡ËàFX±~1¬+

jl}® ¨Q !

[ ¶]»Z©ñ¯1¸^Qr[Q²GKaÙ÷CK-(m¾¶´

Ä&¡$x»Ò LÓÓküOy¦´ ár9}ÀÚ¬Ö¶*mÀºmì(×ÛJ»76ÖW)¿Ö`Ü¡Í

ã

ª=åÌÒÅÂE/QzHÃV’HRø&?÷á?Sû¢(«’>Ö«ºØ{à×rëÿ|ê¬ù+4û6Ð%£ÓóªukÒu>·n¬$®ií(kÿF×Â;pÌq+ÒáÏZÕ@æeÐþ{V%$èVëëlÿ¹T6v

y¾-NòNs F)ßÙLw6ß¡'{(í»»ojÌfÝÁ¨ú,²î¯¥¯O³w¦F®Püº=%+

ýDvä Îqªfò|sD¦Z2y; é¤ðYµe³y

Rÿ]Î(º&©µË)Øà(}F+ÃsôÞe§^´EUI÷/YñyuZ³qÉݨ¹tç±õÙm¹»¢c¸¦Ç»’}’l-õn@ëhÑ6Ç·»õu_

#f,Öc³CàGçÖèvlâ¨=÷ÒX#çõÇì n¯Â

endstream

endobj

74 0 obj

>stream

hÞwTT×Ͻwz¡Í0Òz.0ô. QfÊ ÃMl¨@DE £¡H¬b!(¨`HPb0¨¨dFÖJ|yyïåå÷ǽßÚgïs÷Ù{µ. $O./ ’àz8ÓW

Gбý x¦ 0Y驾AîÁ@$/7zºÈ üÞHü¾eèéO§ÿOÒ¬T¾ È_ÄælN:KÄù»Nʤí3″¦Æ$F/JPÄrb[ä¥}ÙQÌìd[ÄâSÙÉl1÷x{#bÄGÄN¦oX3IÌñ[ql2 $¶8¬xÄtñr p¤¸/8æp²âC¹¤¤fó¹qñº.KnjmÍ {r28¡?Èä³é.)É©L^6 gþ,qm颻[Z[Z~Q¨ÿºø7%îí»½

øÜ3Ö÷í¯üRê `Ìj³ë[Ì~ :¶ wÿæ! $E}k¿ñÅyhâyRm333¸¸ ¿ë:ü

}ñ=#ñv¿îÊe

tqÝX)I)B>==ÉâÐ

ÿÈåð9

Источник

Диаграммы нагружения и разгружения образцов.

Закон повторного нагружения

Диаграмма растяжения образца позволяет оценить поведение материала образца в упругой и упруго-пластической стадиях деформирования, определить механические характеристики материала.

Для получения численно сопоставимых между собой механических характеристик материалов диаграммы растяжения образцов перестраивают в диаграммы растяжения материалов, т.е. в зависимость между напряжением   и деформацией  , которые определяют по формулам

,

где - сила, действующая на образец,

- начальная площадь поперечного сечения и начальная длина расчетной части образца.

Диаграмма растяжения материала, полученная при этих условиях (без учета изменения размеров расчетной части образца), называется условной диаграммой растяжения материала в отличие от действительной диаграммы растяжения, которую получают с учетом изменений размеров образца.

Диаграмма растяжения материала зависит от его структуры, условий испытаний (температуры, скорости деформирования).

Диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали при однократном нагружении до разрушения. Конечная точка диаграммы соответствует разрушению.

На начальном участке диаграммы между силой   и удлинением   соблюдается прямая пропорциональная зависимость — образец подчиняется

закону Гука. В точке А диаграммы закон Гука нарушается: зависимость между силой и удлинением становится нелинейной. На диаграмме наблюдается горизонтальный участок (участок БВ), называемый площадкой текучести. В этой стадии испытания образец удлиняется (деформируется) практически при постоянной силе. Это явление называется текучестью, при этом образец деформируется равномерно и по всей длине рабочей части. В точке В площадка текучести заканчивается и начинается участок упрочнения. В конечной точке Д этого участка достигается максимальная сила, которую может выдержать образец.

При нагружении до предела пропорциональности (точка Г диаграммы) и при дальнешем уменьшении нагрузки образец разгружается по линейному закону, который совпадает с законом первичного нагружения. В этом заключается «закон разгрузки». При нагружении образца в пределах действия закона Гука законы нагружения и последующего разгружения совпадают. При полной разгрузке образца его размеры и форма возвращаются к первоначальной кривой однократного нагружения.

Напряженное состояние образца до точки Д — одноосное.

Далее начинается участок разрушения или участок местной текучести. Он характеризуется местным утонением образца и появлянием шейки.

На конечном участке ДЕ (после возникновения шейки) происходит локализация деформаций в шейке, в остальной части образца они практически не увеличиваются. Деформация в шейке неоднородная, имеет существенный градиент вдоль оси образца. Напряженное состояние на этом участке становится неоднородным, кроме того, оно изменяется качественно — становится трехосным.

Диаметр шейки уменьшается по мере деформирования образца, и образец разрывается по наименьшему сечению шейки.

Если при испытании на растяжение нагружение приостановить, например, в точке Г диаграммы и осуществить разгружение образца, то окажется, что диаграмма разгружения и диаграмма предыдущего нагружения не совпадают. Линия разгружения в этом случае — прямая, параллельная начальному линейному участку диаграммы растяжения образца. Такой характер деформирования образца при его разгружении называется законом разгружения.

При повторном нагружении диаграмма до точки Г совпадает с линией разгружения, а затем будет совпадать с диаграммой растяжения образца при однократном нагружении.

Такой характер деформирования называется законом повторного нагружения и заключается в пропорциональной зависимости силы и удлинения, которая сохраняется до значения силы, достигнутой при первичном нагружении.

При разгружении образца в пределах участка ОА законы нагружения, разгружения и повторного нагружения совпадают.

Источник