Диаграммы растяжения реальные и схематизированные

Содержание статьи

ISopromat.ru

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

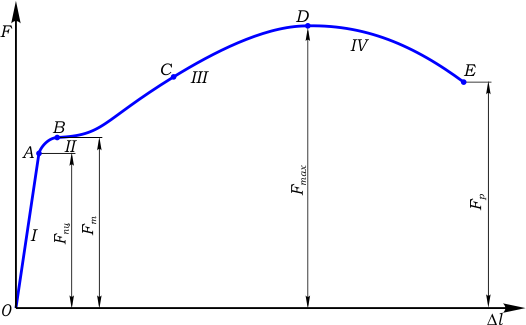

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник

Испытания материалов на растяжение. Диаграмма растяжения

При проектировании строительных конструкций, машин и механизмов инженеру необходимо знать значения величин, характеризующих прочностные и деформационные свойства материалов. Их можно получить путем механических испытаний, проводимых в экспериментальных лабораториях на соответствующих испытательных машинах. Таких испытаний проводится много и самых различных — испытания на твердость, сопротивляемость ударным и переменным нагрузкам, противодействие высоким температурам и т.д. Подробное описание всех видов механических испытаний и применяемых при этом машин и приборов приводится в специальной литературе. Мы же рассмотрим лишь испытания металлов на растяжение.

Наибольшую информацию о механических свойствах металлов можно получить из статических испытаний на растяжение. Испытания проводятся в соответствии с ГОСТом.

Для испытания на растяжение применяют образцы специальной формы — цилиндрические (рис.26). Образцы имеют рабочую часть с начальной длиной l0, на которой определяется удлинение, и головки с переходным участком, форма и размеры которых зависят от способов их крепления в захватах машины. Различают длинные образцы с отношением l0/d0 = 10 и короткие — l0/d0=5. Размеры образцов делают стандартными для того, чтобы результаты испытаний, полученные в разных лабораториях, были сравнимы.

Рис. 26

Испытания проводят на разрывных или универсальных машинах. В зависимости от метода приложения нагрузки машины бывают с механическим или гидравлическим приводом. Они обычно выпускаются с вертикальным расположением образца. Передача усилия на образец осуществляется через захваты. Разрывная машина снабжена устройством для автоматической записи в определенном масштабе диаграммы растяжения, т.е. графика зависимости между растягивающей силой Р и удлинением образца Dl. На рис.27 представлена диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали.

В начальной стадии нагружения до некоторой точки А диаграмма растяжения представляет собой наклонную прямую, что указывает на пропорциональность между нагрузкой и деформацией — справедливость закона Гука.

Рис. 27

Нагрузка, при которой эта пропорциональность еще не нарушается, на диаграмме обозначена Рпц и используется для вычисления предела пропорциональности:

sпц=, (47)

где F0 — начальная площадь поперечного сечения образца.

Пределом пропорциональности sпц называется наибольшее напряжение, до которого существует прямо пропорциональная зависимость между нагрузкой и деформацией.

Зона ОА называется зоной упругости. Здесь возникают только упругие, очень незначительные деформации. Данные, характеризующие эту зону, позволяют определить значение модуля упругости Е, как тангенс угла наклона этой прямой.

После достижения предела пропорциональности деформации начинают расти быстрее, чем нагрузка, и диаграмма становится криволинейной. На этом участке в непосредственной близости от точки А находится точка В, соответствующая пределу упругости:

sуп=. (48)

Пределом упругости sуп называется максимальное напряжение, при котором в материале не обнаруживается признаков пластической (остаточной) деформации.

У большинства металлов значения предела пропорциональности и предела упругости незначительно отличаются друг от друга. Поэтому обычно считают, что они практически совпадают.

При дальнейшем нагружении криволинейная часть диаграммы переходит в почти горизонтальный участок СД — площадку текучести. Здесь деформации растут практически без увеличения нагрузки. Нагрузка Рт, соответствующая точке Д, используется при определении физического предела текучести:

sт=. (49)

Пределом текучести sт называется напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки.

Предел текучести является одной из основных механических характеристик прочности металлов.

Зона ВД называется зоной общей текучести. В этой зоне значительно развиваются пластические деформации. При этом происходит изменение внутренней структуры металла, что приводит к его упрочнению. Диаграмма после зоны текучести снова становится криволинейной, образец приобретает способность воспринимать возрастающее усилие до значения Рmax — точка Е на диаграмме. Это усилие используется для вычисления временного сопротивления или предела прочности:

sв=. (50)

Пределом прочности называется напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, достигнутой в ходе испытаний.

Зона ДЕ называется зоной упрочнения. Здесь удлинение образца происходит равномерно по всей его длине, первоначальная цилиндрическая форма образца сохраняется, а поперечное сечение изменяется незначительно, но также равномерно.

При максимальном или несколько меньшем усилии на образце в наиболее слабом месте возникает локальное уменьшение поперечного сечения — шейка. Дальнейшая деформация происходит в этой зоне образца. Сечение в середине шейки продолжает быстро уменьшаться, но напряжения в этом сечении все время растут, хотя растягивающее усилие и убывает. Вне области шейки напряжения уменьшаются, и поэтому удлинение остальной части образца не происходит. Наконец, в точке К образец разрушается. Сила, соответствующая точке К, называется разрушающей Рк, а напряжения — истинным сопротивлением разрыву:

Sк=, (51)

где Fк — площадь поперечного сечения в месте разрыва.

Зона ЕК называется зоной местной текучести.

Помимо указанных характеристик прочности определяют характеристики пластичности.

Относительное удлинение после разрыва d (%) — это отношение приращения расчетной длины образца после разрыва к ее первоначальному значению, вычисляемое по формуле:

%. (52)

Заметим, что относительное удлинение после разрыва зависит от отношения расчетной длины образца к его диаметру. С увеличением этого отношения значение d уменьшается, так как зона шейки (зона местной пластической деформации) у длинных образцов занимает относительно меньше места, чем в коротких образцах. Кроме того, относительное удлинение зависит и от места расположения шейки (разрыва) на расчетной длине образца. При возникновении шейки в средней части образца местные деформации в области шейки могут свободно развиваться и относительное удлинение будет больше, чем в случае, когда шейка возникает ближе к головке образца, тогда местные деформации будут стеснены.

Другой характеристикой пластичности является относительное сужение после разрыва y (%), представляющее собой отношение уменьшения площади поперечного сечения образца в месте разрыва к начальной площади поперечного сечения образца:

%. (53)

Диаграмма растяжения характеризует свойства образца, так как зависит от его размеров. Для оценки механических свойств материала диаграмму растяжения перестраивают в координатах «напряжение-деформация»: все ординаты делят на первоначальную площадь поперечного сечения F0, а все абсциссы — на первоначальную длину рабочей части l0. В результате получаем диаграмму напряжений, которая имеет тот же вид, что и диаграмма растяжения, так как F0 и l0 постоянны. Эта диаграмма является условной, поскольку при ее построении не учитывается изменение значений F0 и l0 в процессе испытания.

Поэтому определенные ранее пределы пропорциональности, текучести и прочности являются условными. Истинные же напряжения в каждый момент нагружения будут больше условных. Заметное отклонение истинных напряжений от условных происходит после предела текучести, так как сужение сечения становится более значительным. Особенно сильно возрастает разница между напряжениями после образования шейки. Диаграмма напряжений, построенная с учетом сужения площади поперечного сечения и местного увеличения деформаций, называется диаграммой истинных напряжений.

Некоторые диаграммы растяжения не имеют ярко выраженной площадки текучести, например, для низколегированных сталей, сплавов алюминия (рис.28). В этих случаях вместо физического предела текучести определяют условный предел текучести s0,2 (точка Д) — напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,2% от рабочей длины образца.

Рис. 28

Источник

Диаграмма растяжения различных материалов

Содержание:

- Диаграмма растяжения

Диаграмма растяжения

- Растянуть диаграмму Для детального изучения «поведения» различных материалов под нагрузкой лабораторные испытания образцов, изготовленных из этих материалов, проводятся на специальных испытательных машинах. Эти испытания проводятся для определения числовых характеристик, для оценки прочности и пластичности материала. Такую характеристику обычно называют механической. Тестовая машина оснащена устройством, которое

показывает величину нагрузки, передаваемой образцу. Удлинение образца устанавливается специальным измерительным прибором. Есть машина, которая автоматически строит удлинение образца в зависимости от нагрузки. Среди таких машин есть, например, машина IM-4R, выпускаемая на нашем заводе. Общий вид этой машины показан на рисунке. 29.

В испытательной машине предел прочности образца создается механическим или гидравлическим Людмила Фирмаль

устройством. Это 31-й 29А Для риса. На рисунке 30 показана принципиальная схема машины с гидравлической системой. Масло впрыскивается в цилиндр А, который поднимает поршень и растягивает образец. Значение растягивающего усилия можно определить по давлению, измеренному манометром. Для сравнения результатов испытаний, проведенных в разных лабораториях, были определены тип и размер выборки. Для риса. 31, a и b представляют

круглые (нормальные) и плоские образцы, используемые в Советском Союзе при испытаниях на растяжение металла. Расчетная длина нормального образца равна расстоянию между рисками, приложенными к цилиндрической части / 0 = 10d == 200 мм. * В некоторых случаях используются так называемые небольшие образцы (рис. 31, Б), которые были испытаны на небольшой машине типа IM-4P. Испытание материала на растяжение особенно важно, и

- свойства материала и его свойства наиболее полно раскрыты. График зависимости между растягивающей силой P и удлинением образца A / называется растягивающей диаграммой. Телескопические чертежи автоматически отрисовываются самописцем история * Если по какой-либо причине невозможно сделать обычный образец, используйте образец диаметром 15 или 10 мм с таким же соотношением длины к диаметру. 32 (тип IM-4P) может быть построен в точке или путем измерения образца и соответствующего удлинения при растяжении. Для изучения свойств материала удобнее использовать диаграмму растяжения, которая устанавливает связь между нормальным

напряжением o и деформацией E. Как правило, для образца условное нормальное напряжение o рассчитывается путем деления нагрузки P на начальную площадь поперечного сечения образца f o. : Деформация e рассчитывается путем деления абсолютного удлинения L / на исходную длину образца / 0: тонна — Два упомянутых типа напряженности связаны только по масштабу. Рис 30л Поэтому низкоуглеродистая (пластиковая) сталь ст.3 (рис. 32, а). На этом рисунке нам нужно обратить внимание на некоторые характерные точки A, B, C, D и M. В начале графика ОА фигура представляет собой диагональную прямую линию. В этих пределах напряжение

растет пропорционально Рис 31а 2 Порядок № 1037 пропорционален деформации e, т. Е. Наблюдается крючковый метод, который Людмила Фирмаль

соответствует пределам пропорциональности APC. Пропорциональный предел APC — это максимальное напряжение, при котором действует закон Крюка (Сталь St.3APC «» 2100 кг! SMG®210M «LI2). Касательная к горизонтальной оси угла наклона прямой части ОА равна модулю упругости: В нарушение точки А, кривой диаграммы и закона Хука выше деформация начинает расти быстрее, чем возрастает напряжение. Вы можете отметить точку B, которая очень близка к точке A на графике кривой на рисунке и соответствует пределу упругости AUP. Предел упругости AUP — это максимальное напряжение, которое материал может выдержать без каких-либо признаков остаточной деформации во время разгрузки *. Поскольку точка B близка к точке A, ее часто считают совпадением. Если вы проведете вертикальную линию через точку B, с левой стороны этой

линии на диаграмме будет зона упругой деформации, а справа — зона упругой пластической деформации (упругая деформация и пластическая деформация). Начиная с некоторой точки C, есть горизонтальный (или почти горизонтальный) участок, соответствующий диаграмме история * По ГОСТ условным пределом для упругости st05 является напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,05%. Если в технических условиях имеются специальные указания, то остаточное удлинение считается меньшим. 34 от предела текучести. В этой области деформация увеличивается без увеличения нагрузки, и материал, кажется, течет. Предел текучести <ZT — это напряжение, которое увеличивает деформацию

без увеличения нагрузки (в случае стали Ст.3 «,» 2400kpsm2 240Mn! M2) Поэтому горизонтальный участок диаграммы называется сайт *. свойства флюида * Некоторые металлы не имеют значительного предела текучести. Для них, иногда принимаемых за условный предел текучести, остаточная деформация составляет EO Jo, 2%, и соответствующее напряжение обозначается как st02. ** Они были впервые описаны немецким металлургом Людерсом в 1859 году и независимо российским металлургом Черновым в 1884 году. В низкоуглеродистой стали явление текучести наблюдалось из-за сдвига внутри кристалла феррита. Микрофотография такой стали

(рис. 33) отображается вокруг них с текучим кристаллом феррита 1 — сеткой из третичного цементита 2 и перлитных включений 3. В пределе текучести хрупкая цементитная сетка начинает разрушаться, передавая воспринимаемое усилие кристаллу феррита. В результате кристаллы феррита деформируются, и они, по-видимому, смещают большую часть напряжения сдвига на наклонной поверхности (в большинстве кристаллов) под углом около 45 ° к оси 4 стержня. Эти сдвиги видны невооруженным глазом на поверхности полированного образца, расширенного до предела текучести в виде полос, называемых линиями Людерса *. Иногда H * arnova в начале сайта.

«Зубчики», обеспечивающие ликвидность (см. Рис. 32,6 относительно различия между верхним и нижним пределами ликвидности). Начиная с определенной точки (рис. 32) происходит дальнейшее увеличение нагрузки деформации и ее повторное увеличение. «Самоупрочнение» стали объясняется высвобождением 35A) Кроме того, поверхность сдвига от твердого раствора феррита новых мелких частиц, чтобы предотвратить сдвиг. Эта кривая изменяется вдоль гладкой кривой, имеющей самую высокую точку D, где условное напряжение ^ = принимает максимальное значение и достигает предела прочности на растяжение AB. Предел прочности при растяжении AB (или временное сопротивление) — это напряжение,

соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца (для стали St.3AB ~ 4000 кг / см2 400Mn / м2). До достижения предела прочности на разрыв продольные и поперечные деформации образца равномерно распределяются по расчетной длине. После достижения точки d на диаграмме эти деформации концентрируются в самых слабых местах, где начинает формироваться шея. Быстрое продвижение34, а). С этой точки зрения продольная деформация не зависит как от длины образца, так и от его диаметра. Это связано со сравнимостью результатов испытаний, полученных в разных лабораториях, и необходимостью получения регулярных образцов с определенным соотношением между длиной образца и его диаметром. После точки D вертикальная ось фигуры начинает уменьшаться, а нагрузка уменьшается, что объясняется дальнейшим уменьшением поперечного сечения. Шейное сечение.

Наконец, разрыв образца. На этом рисунке это соответствует точке М и напряжению ар. Когда образец разрушается, в центре поперечного сечения в центре шейки появляется поперечная трещина, а оставшаяся часть разрезается под углом около 45 ° к оси стержня, что приводит к поломке образца 34,6). Эта форма разрушения образца из пластмассовой стали находится в области, где трещина наклонена под углом 45 ° к оси стержня, где напряжение сдвига максимально. Если, начиная с нескольких точек, диаграмма (рис. 35) выгружает образец, а диаграмма следует по прямой / (7), сегмент OKi, приблизительно параллельный линии ОА, равен остаточной деформации Е0 и соответствует точке К Сумма деформации сегмента e равна сумме двух указанных деформаций: е = е0 4-й. Когда вы снова

начинаете загружать образец, фигура становится почти маленькой петлей вдоль линии KiK. Эта петля заштрихована на рисунке. 35 получается из-за необратимой потери энергии деформации. Это называется петлей гистерезиса. Начиная с точки K, фигура изменяется с кривой kikdm, то есть при повторной загрузке, то есть при выгрузке и перезагрузке образца, фигура изменяется. Вместо кривой oacdm (рис. 35) — характеристики исходного незагруженного образца. Предел текучести исчез, пропорциональный предел увеличился, а общая деформация при разрушении уменьшилась (/ ( M2 <OM2) — металл остался неповрежденным и более хрупким. Я позвонил.

Смотрите также:

- Учебник по сопротивлению материалов: сопромату

Источник