Гистология соединительная ткань сухожилие

Содержание статьи

9.

BOOK

9.1.

9.1.1.

9.1.1.1.

9.1.1.2.

9.1.2.

9.2.

9.2.1.

9.2.1.1.

9.2.1.2. :

9.2.2. , , :

9.2.2.1. :

9.2.2.2.

9.2.2.3.

9.2.2.4.

9.2.2.5.

9.2.2.6. :

9.2.3.

9.2.3.1.

9.2.3.2.

9.2.4.

9.2.4.1.

9.2.4.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.3.1.

9.3.3.2.

9.4.

9.4.1.

9.4.1.1.

9.4.1.2.

9.4.2.

9.4.2.1.

9.4.2.2.

9.1.

.

.

9.1.1.

9.1.1.1.

I.

, -, (), , , ..

( — » «). | |

| — | -, —

|

II.

) ,

) , , ,

|

. |

) , :

) . |

9.1.1.2.

— | )

)

) , ,

)

|

— | :

|

9.1.2.

9.1.2.1.

. —

I. , | 1) () | ( ) . () . |

2) | (). | |

2) |

| |

II. C | 1) | . |

| 2) | . | |

| 3) | . | |

III. | 1) | , , . |

| 2) |

,

— .

9.1.2.2.

|

) , . ) , , , :

) , — . |

9.2.

9.2.1.

9.2.1.1.

.

I.

( ) .

II.

| ) — , , , , . ) . | |

) . )

) 8, ;

)

| |

| |

( , ) | ) , . ( ). ) , . ) . ) , , , , . — . |

III. ,

IV.

| ) . ) ( , «» , .. . | |

| — () | ) . ) . ) . , ()

. . . |

, .

9.2.1.2. :

9.2.2. , , :

9.2.2.1.

1,. — . . . | |

1. . 2. :

|

|

2. . | |

9.2.2.2.

I.

| — | ) (1) , . ) — . | |

) () , , :

| ||

,

| ||

| ) ( ). ) , , . | ||

| — | , , , —

| |

| — — — | :

|  |

| ( — : ; — — ). | ||

II.

— 3- .

| — | (1):

|  |

| ||

| — | ) . ,

. , , . ) — , . ) — , . | |

| — — | , ( ) :

| |

9.2.2.3.

| — | ) (2)

|  |

| ||

( .. ) | , :

| |

9.2.2.4.

| — | ) (3) . ) . ) . |  |

| — | ) (4), , —

) ( ). ) . (),

. — . ) .

. ,

| |

9.2.2.5.

(5) —

. |  | |

| : — | ) —

) , . | |

| — | ,

| |

(, ), —

| ||

9.2.2.6. :

( . 9.2.2.2-9.2.2.3) .

| 1,-. — . . . | ||

| ) — (2). ) . |

| |

)

) () . |

| |

9.2.3.

.

9.2.3.1.

| I. . II. — . : (1), (2), (3) (4). |

|

I.

| — | )

)

|

| — | , , —

|

) .

. , . | |

) . , , ..

. ( ). | |

) , , . ) 12 . ,

|

II.

,

| |

| — | ) ( ). ) :

) . |

)

) ,

| |

9.2.3.2.

| — — | ) (1), . ) , ( ). ) . | .

|

| — | ( ) ) ( ),

) —

| |

— (5) (6):

| ||

9.2.4.

.

9.2.4.1.

I. ( , )

| 2,-. — . II-. | ||

| — | (1) — ( ). | )

|

| — | , , , (2). | |

| — , . | )

| |

| , , — (, ) (). | ||

| — | (. 1.1.4); ,

| |

II. ( )

| — | (3). ) . , . . . | )

|

) . ) . 1.1.5.2. 3.1.2.2 —

| ||

| — | ,

| |

) —

) , , . ) . | ||

9.2.4.2.

| 3. — . -. | ||

| — | — — , (1): , , . |

|

| — | ) . ) ( ) —

. | |

| — | , (2), |  |

9.3.

9.3.1.

.

| — | —

|

, :

) . | |

) ,

) , ,

) : , . |

9.3.2.

| — — | : ) (1) —

( ), | 4. — . -.

|

) (2) —

| ||

| — | ) () (); ,

)

| |

| — — | ) ()

) — , , . ) , . ) , , .. | |

9.3.3.

9.3.3.1.

I.

| 5,. — ( ); . -. | ||

| — | ) , 4 . ) , ,

|

|

) , (1)

) — ( ) . | ||

,

. |

| |

— ,

. | ||

| — | — . | |

II.

| 5,. — ( ); . -. | |

| ) , — , . ) , (1)

) (2), . |

|

) , — (3). | |

9.3.3.2.

| 6. — ( ); . . | |

| ) (1) . )

) (2). |

|

| ) , ( ) . | |

9.4. C

9.4.1.

9.4.1.1.

| — |

| |

| — | ) : , (2), (1) . | :

|

)

| ||

| — | ) , ,

)

) , . | |

| — | ) , (1)

) , . ) , , , (2). | 7. — . -.

|

9.4.1.2.

| — . 1. (), , . | |

2. — .

|  |

3. — (6) . | |

9.4.2.

9.4.2.1.

— .

| 1. : .. , , , ( ) .. | 1. ) , . ) . |

| 2. . | 2. . |

| 3. — . | 3. — . |

| 4. . | 4. — ( — ). |

| 5. : , , . | 5. —

|

, , | |

, , ,

|

|

9.4.2.2.

.

| 8. — . . III-. ) -III — . ) (1) , . |

|

.

| — . ) — . ) :

) , — (3). |  |

Источник

Соединительные ткани

Плотная волокнистая соединительная тканьПлотные волокнистые соединительные ткани (textus connectivus collagenosus compactus) характеризуются относительно большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеточных элементов и основного аморфного вещества между ними. В зависимости от характера расположения волокнистых структур эта ткань подразделяется на плотную неоформленную и плотную оформленную соединительную ткань. Плотная неоформленная соединительная ткань характеризуется неупорядоченным расположением волокон (как, например, в нижних слоях кожи). В плотной оформленной соединительной ткани расположение волокон строго упорядочено и в каждом случае соответствует тем условиям, в каких функционирует данный орган. Оформленная волокнистая соединительная ткань встречается в сухожилиях и связках, в фиброзных мембранах. Сухожилие (tendo)Сухожилие состоит из толстых, плотно лежащих параллельных пучков коллагеновых волокон. Между этими пучками располагаются фиброциты и небольшое количество фибробластов и основного аморфного вещества. Тонкие пластинчатые отростки фиброцитов входят в промежутки между пучками волокон и тесно соприкасаются с ними. Фиброциты сухожильных пучков называются сухожильными клетками — тендиноцитами. Каждый пучок коллагеновых волокон, отделенный от соседнего слоем фиброцитов, называется пучком первого порядка. Несколько пучков первого порядка, окруженных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, составляют пучки второго порядка. Прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, разделяющие пучки второго порядка, называются эндотенонием. Из пучков второго порядка слагаются пучки третьего порядка, разделенные более толстыми прослойками рыхлой соединительной ткани — перитенонием. Иногда пучком третьего порядка является само сухожилие. В крупных сухожилиях могут быть и пучки четвертого порядка. В перитенонии и эндотенонии проходят кровеносные сосуды, питающие сухожилие, нервы и проприоцептивные нервные окончания, посылающие в центральную нервную систему сигналы о состоянии натяжения ткани сухожилий. Некоторые сухожилия в местах прикрепления к костям заключены во влагалища, построенные из двух волокнистых соединительнотканных оболочек, между которыми находится жидкость (смазка), богатая гиалуроновой кислотой. Фиброзные мембраныК этой разновидности плотной волокнистой соединительной ткани относят фасции, апоневрозы, сухожильные центры диафрагмы, капсулы некоторых органов, твердую мозговую оболочку, склеру, надхрящницу, надкостницу, а также белочную оболочку яичника и яичка и др. Фиброзные мембраны трудно растяжимы вследствие того, что пучки коллагеновых волокон и лежащие между ними фибробласты и фиброциты располагаются в определенном порядке в несколько слоев друг над другом. В каждом слое волнообразно изогнутые пучки коллагеновых волокон идут параллельно друг другу в одном направлении, не совпадающем с направлением в соседних слоях. Отдельные пучки волокон переходят из одного слоя в другой, связывая их между собой. Кроме пучков коллагеновых волокон, в фиброзных мембранах есть эластические волокна. Такие фиброзные структуры, как надкостница, склера, белочная оболочка яичка, капсулы суставов и др., характеризуются менее правильным расположением пучков коллагеновых волокон и большим количеством эластических волокон по сравнению с апоневрозами. Некоторые термины из практической медицины:

|

Источник

Вопрос 28. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности и функции. Строение сухожилия.

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) характеризуются относительно большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеточных элементов и основного аморфного вещества между ними. Основная функция ПВСТ — обеспечение механической прочности. В зависимости от характера расположения волокнистых структур эта ткань подразделяется на плотную неоформленную и плотную оформленную соединительную ткань.

Неоформленная ПВСТ | Оформленная ПВСТ | |

Особенности | много волокон, мало клеток, волокна имеют беспорядочное расположение | много волокон, мало клеток, волокна имеют упорядоченное расположение — собраны в пучки |

Локализация | сетчатый слой дермы, надкостница, надхрящница, капсулы паренхиматозных органов | сухожилия, связки, капсулы, фасции, фиброзные мембраны |

Клетки | клеток очень мало имеются, в основном, фибробласты, могут встретиться тучные клетки, макрофаги | |

Волокна | коллагеновые и эластические, волокон — много | |

Основное вещество | гликозаминогликаны и протеогликаны в небольшом количестве | гликозаминогликаны и протеогликаны в очень большом количестве |

Сухожилие (tendo). Оно состоит из толстых, плотно лежащих параллельных пучков коллагеновых волокон. Между этими пучками располагаются фиброциты и небольшое количество фибробластов и основного аморфного вещества.

Каждый пучок коллагеновых волокон, отделенный от соседнего слоем фиброцитов, называется пучком первого порядка. Несколько пучков первого порядка, окруженных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, составляют пучки второго порядка. Прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, разделяющие пучки второго порядка, называются эндотенонием. Из пучков второго порядка слагаются пучки третьего порядка, разделенные более толстыми прослойками рыхлой соединительной ткани — перитенонием (сухожилие — tendo). Иногда пучком третьего порядка является само сухожилие. В крупных сухожилиях могут быть и пучки четвертого порядка.

В перитенонии и эндотенонии проходят кровеносные сосуды, питающие сухожилие, нервы и проприоцептивные нервные окончания, посылающие в центральную нервную систему сигналы о состояции натяжения ткани сухожилий.

Некоторые сухожилия (самые крупные и подвижные) в местах прикрепления к костям заключены во влагалища, построенные из двух волокнистых соединительнотканных оболочек, между которыми находится жидкость (смазка), богатая гиалуроновой кислотой.

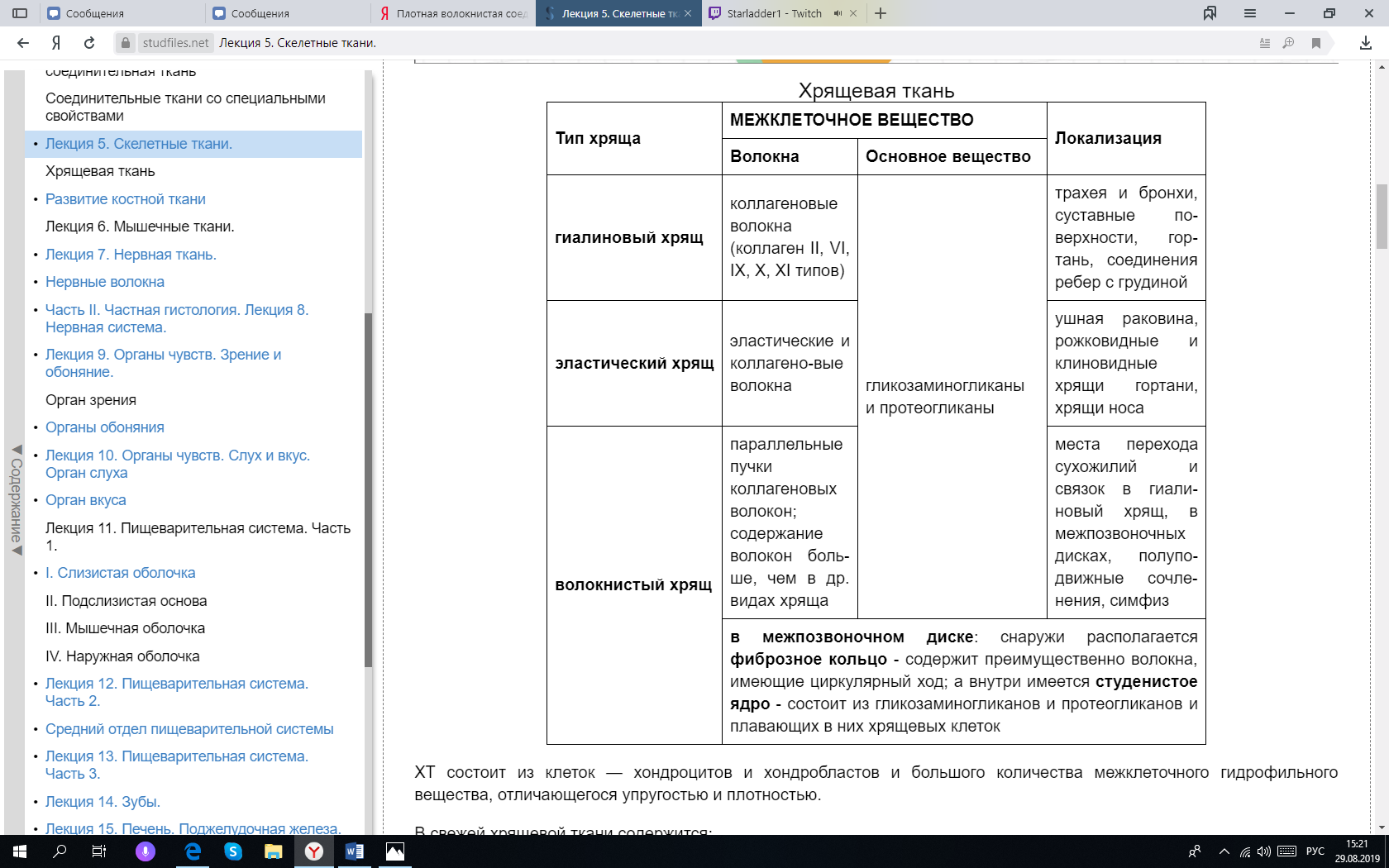

Вопрос 29. Хрящевая ткань. Классификация хрящевых тканей. Дифферон хрящевой ткани. Строение и функции надхрящницы. Зональность строения хряща (на примере гиалиновой хрящевой ткани).

Хрящевые ткани входят в состав органов дыхательной системы, суставов, межпозвоночных дисков итд, состоят из клеток — хондроцитов и хондробластов и большого количества межклеточного гидрофильного вещества, отличающегося упругостью. От 50 до 70 % сухого вещества хрящевой ткани составляет коллаген, волокна которого преимущественно направлены против действия механических сил (то есть если на хрящ нагрузка идёт сверху, то и волокна в этом хряще изначально занимают вертикальное положение), что помогает аммортизации.

Различают три вида хрящевой ткани: гиалиновую, эластическую, волокнистую. Такое подразделение хрящевых тканей основано на структурно-функциональных особенностях строения их межклеточного вещества, степени содержания и соотношения коллагеновых и эластических волокон.

Клетки хрящевых тканей представлены хондробластическим дифференом:

Источник

Соединительные ткани

Определение, функции, классификация, принципы организации и развитие соединительных тканейОпределениеСоединительные ткани — это комплекс тканей мезенхимного происхождения, участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах. Вместе с кровью и лимфой соединительные ткани объединяются в т.н. «ткани внутренней среды». Как и все ткани, они состоят из клеток и межклеточного вещества. Межклеточное вещество, в свою очередь, состоит из волокон и основного, или аморфного, вещества. Соединительная ткань составляет более половины массы тела человека. Она участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями в органах, формирует дерму кожи, скелет. Соединительные ткани формируют и анатомические образования — фасции и капсулы, сухожилия и связки, хрящи и кости. Полифункциональный характер соединительных тканей определяется сложностью их состава и организации. ФункцииСоединительные ткани выполняют различные функции: трофическую, защитную, опорную, пластическую, морфогенетическую. Трофическая функция (в широком смысле) связана с регуляцией питания различных тканевых структур, с участием в обмене веществ и поддержанием гомеостаза внутренней среды организма. В обеспечении этой функции главную роль играет основное вещество, через которое осуществляется транспорт воды, солей, молекул питательных веществ. Защитная функция заключается в предохранении организма от механических воздействий и обезвреживании чужеродных веществ, поступающих извне или образующихся внутри организма. Это обеспечивается физической защитой (например, костной тканью), а также фагоцитарной деятельностью макрофагов и иммунокомпетентными клетками, участвующими в реакциях клеточного и гуморального иммунитета. Опорная, или биомеханическая, функция обеспечивается прежде всего коллагеновыми и эластическими волокнами, образующими волокнистые основы всех органов, а также составом и физико-химическими свойствами межклеточного вещества скелетных тканей (например, минерализацией). Чем плотнее межклеточное вещество, тем значительнее опорная, биомеханическая функция; пример — костные ткани. Пластическая функция соединительной ткани выражается в адаптации к меняющимся условиям существования, регенерации, участии в замещении дефектов органов при их повреждении (пример — формирование рубцовой ткани при заживлении ран). Морфогенетическая, или структурообразовательная, функция проявляется в формировании тканевых комплексов и обеспечении общей структурной организации органов (образование капсул, внутриорганных перегородок), а также регулирующем влиянии некоторых ее компонентов на пролиферацию и дифференцировку клеток различных тканей. КлассификацияРазновидности соединительной ткани различаются между собой составом и соотношением клеток, волокон, а также физико-химическими свойствами аморфного межклеточного вещества. Соединительные ткани подразделяются на три вида:

Собственно соединительная ткань включает:

Соединительные ткани со специальными свойствами включают:

Скелетные ткани включают:

РазвитиеРазличают эмбриональный и постэмбриональный гистогенез соединительных тканей. В процессе эмбрионального гистогенеза мезенхима приобретает черты тканевого строения раньше закладки других тканей. Этот процесс в различных органах и системах происходит неодинаково и зависит от их неодинаковой физиологической значимости на различных этапах эмбриогенеза. В дифференцировке мезенхимы отмечаются топографическая асинхронность как в зародыше, так и во внезародышевых органах, высокие темпы размножения клеток, волокнообразования, перестройка ткани в процессе эмбриогенеза — резорбция путем апоптоза и новообразование ткани. Постэмбриональный гистогенез в нормальных физиологических условиях происходит медленнее и направлен на поддержание тканевого гомеостаза, пролиферацию малодифференцированных клеток и замену ими отмирающих клеток. Существенную роль в этих процессах играют межклеточные внутритканевые взаимодействия, индуцирующие и ингибирующие факторы (такие как интегрины, межклеточные адгезивные факторы, функциональные нагрузки, гормоны, оксигенация, наличие малодифференцированных клеток). Общие принципы организацииГлавными компонентами соединительных тканей являются:

Органная специфичность клеточных элементов соединительной ткани выражается в количестве, форме и соотношении различных видов клеток, их метаболизме и функциях, оптимально приспособленных к функции того или иного органа. — В рыхлой волокнистой соединительной ткани превалируют клетки и аморфное вещество над волокнами, а в плотной, наоборот, основную массу соединительной ткани составляют волокна. Некоторые термины из практической медицины:

|

Источник