Именные связки в русском языке

Содержание статьи

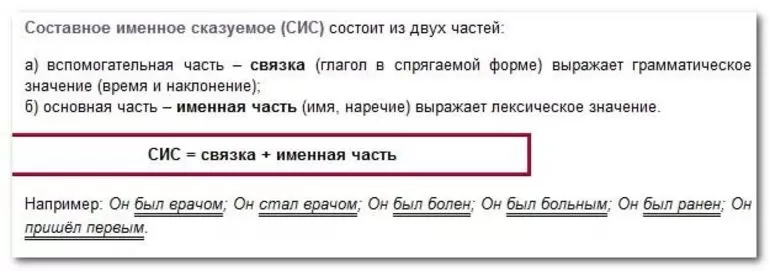

Составное именное сказуемое. Примеры предложений с составным именным сказуемым

Тема: составное именное сказуемое — это… Русский язык. 8 класс. Укажите предложение с составным именным сказуемым — как это сделать? Связка и именная часть в составном именном сказуемом. Примеры предложений из художественной литературы.

А.С. Пушкин. Иллюстрация к «Евгению Онегину»

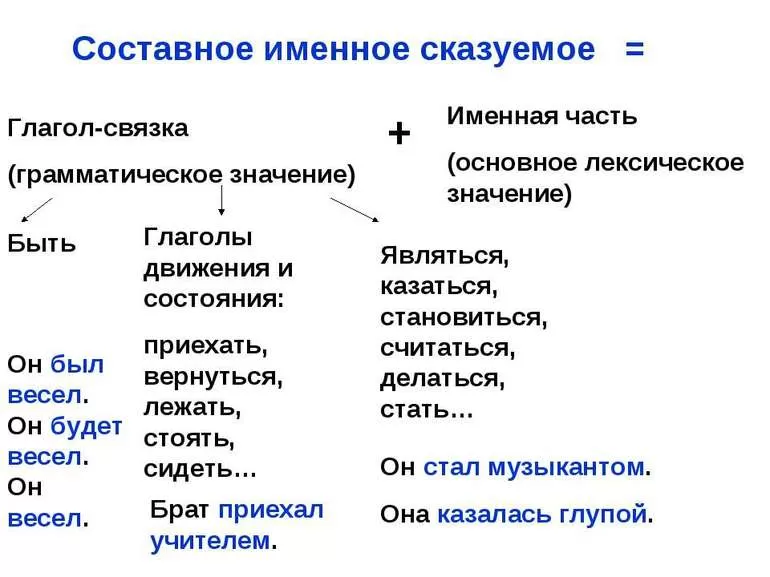

Составное именное сказуемое — это сказуемое, которое состоит из глагола-связки и именной части. Именная часть может быть существительным, прилагательным, причастием, местоимением, числительным или наречием, может быть выражена целым словосочетанием.

Петя стал начальником.

Она оказалась очень талантлива.

Я был первым клиентом.

Даже если сказуемое состоит из одного слова с нулевой связкой, это все равно составное именное сказуемое:

Ты молодец.

Вася студент.

Кошка — животное.

Сказуемое — главный член предложения, который обозначает действие или состояние предмета.

Сказуемое бывает трех видов. Оно может быть простым глагольным (Я читаю книгу), составным глагольным (Я хочу прочитать книгу) и составным именным (Книга оказалась интересной).

Подробнее читайте: Сказуемое в предложении и типы сказуемых в русском языке

Связка в составном именном сказуемом

Вспомогательная часть составного именного сказуемого — связка, глагол в спрягаемой форме. Глагол-связка выражает грамматическое значение, то есть время и наклонение.

Она была студенткой.

Она стала студенткой.

Она была бы студенткой.

Она выглядела студенткой.

Она оказалась студенткой.

Глаголы-связки бывают трех видов — грамматические, полузнаменательные и знаменательные:

Грамматическая связка выражает только время и наклонения. Это глаголы быть, являться. В настоящем времени глагол быть обычно стоит в нулевой форме — это нулевая связка.

Он футболист.

Он является футболистом.

Он был футболистом.

Он будет футболистом.

Полузнаменательная связка выражает грамматическое значение и вносит дополнительные оттенки значения, но самостоятельным сказуемым быть не может. Примеры: становиться, делаться, оставаться, бывать, оказаться, казаться, считаться, слыть, называться и т.п.

Он стал умником.

Он считался умником.

Он слыл умником.

Знаменательная связка — это глагол с полным лексическим значением, который может и один выступать в роли сказуемого. Примеры: сидеть, лежать, стоять, идти, ехать, возвращаться, жить, родиться, умереть.

Она сидела задумчивая.

Он вернулся усталым.

Ученый жил отшельником.

Солдат погиб героем.

Глаголы быть, становиться, оказываться, являться и т.п. могут выступать и самостоятельными простыми глагольными сказуемыми:

У попа была собака.

Мы были в городе.

Являться муза стала мне.

Мы оказались на окраине.

Становитесь справа.

Чтобы отличить составное именное сказуемое со знаменательной связкой, попробуйте заменить его глаголом быть:

Он сидел довольный. Он был довольный.

Именная часть в составном именном сказуемом

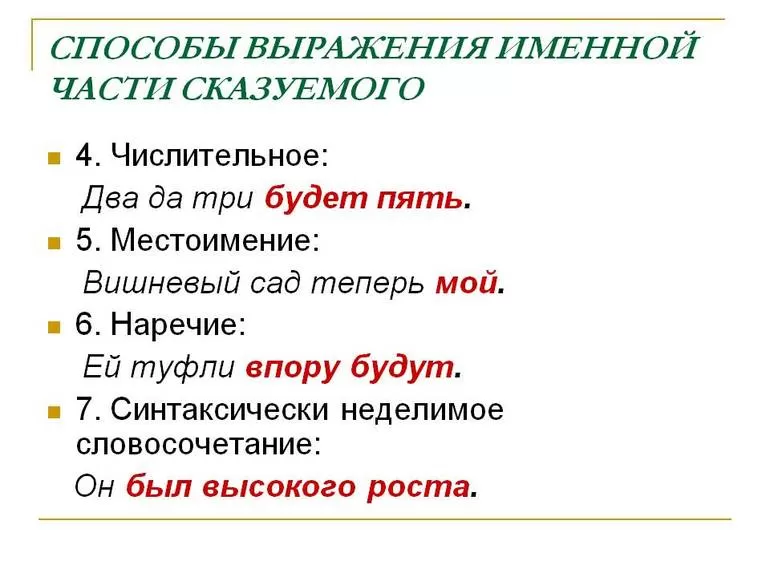

Основная часть составного именного сказуемого — именная, она выражает лексическое значение. В этой роли выступают существительное, прилагательное, причастие, местоимение, числительное, наречие или словосочетание.

Существительное:

Существительное в именительном или творительном падеже:

Этот человек — мой знакомый.

Она была учительницей.

Существительное в косвенном падеже с предлогом или без предлога:

Больной лежал в бреду.

Я без гроша.

Словосочетание с главным словом-существительным в родительном падеже:

Солдат был высокого роста.

Он скромного достатка.

Прилагательное:

Краткое прилагательное:

Море было прекрасно.

Она нетороплива.

Полное прилагательное в именительном или творительном падеже:

Ты добрый.

Мы оставались спокойными.

Прилагательное в сравнительной или превосходной степени:

Он лучше всех.

Здесь деревья были выше.

Причастие:

Краткое причастие:

Противник убит.

Двери были закрыты.

Полные причастия в именительном или творительном падеже:

Окна были открытые.

Окна были открытыми.

Местоимение:

Местоимение или словосочетание с местоимением:

Деньги — наши.

Это что-то удивительное.

Числительное:

Числительное в именительном или творительном падеже

Их дом — второй от дороги.

Их дом был вторым от дороги.

Наречие:

- Сторож был начеку.

Она замужем.

В классе стало спокойно.

Составное именное сказуемое. Примеры предложений из литературы

Я был озлоблен, он угрюм. (А. Пушкин)

Дворец казался островом печальным. (А. Пушкин)

Совсем стал белый дедушка. (Н. А. Некрасов)

Ветер был встречный. (Л.Толстой)

Земля велика и прекрасна. (А. Чехов)

Потребность упрощать — наша детская болезнь. (М. Горький).

Многие парни плечисты и крепки. (С. Маршак)

Олененок родился таким же пятнистым, как мать. (М. Пришвин)

Аннушка стояла у стены бледная. (К. Паустовский)

Источник

Именное сказуемое

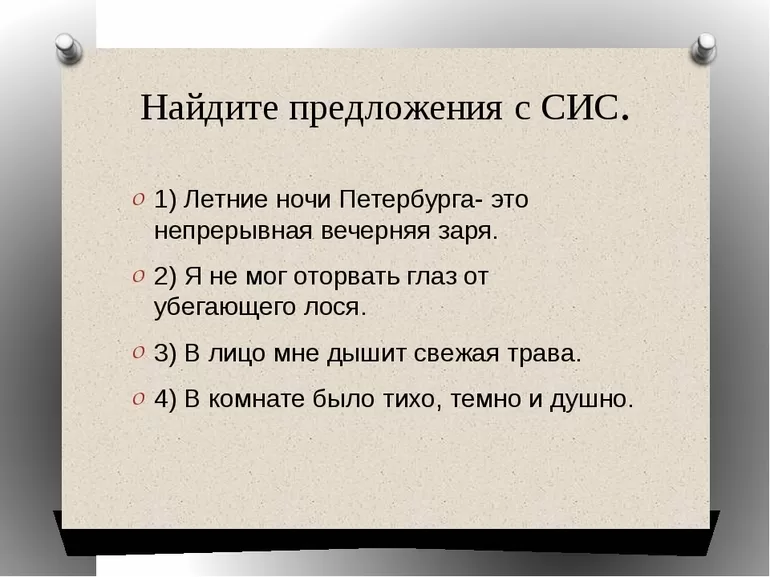

В русском синтаксисе принято выделять три вида (или типа) сказуемых: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. В этой статье мы поговорим о последнем.

Из чего состоит составное именное сказуемое

Составное именное сказуемое — это такое сказуемое, в состав которого входит именная часть. Но это не единственная его часть, ведь не случайно оно называется составным.

Хотя мы и называем это сказуемое именным, в него не всегда входят те части речи, которые называются имена (имя существительное, имя прилагательное и имя числительное).

Именная часть выражает основной смысл сказуемого, но не может передать важных грамматических признаков: времени, отношения к реальности. Поэтому в предложении присутствует и вторая часть. Это глагол-связка, который стоит в нужной форме.

Глагол-связка

Обычно используется глагол-связка «быть», который не привносит в предложение никакого дополнительного смысла, а только осуществляет грамматическую связь и выражает грамматические же признаки сказуемого: время, наклонение.

В настоящем времени глагол-связка «быть» опускается, но это не значит, что его нет. Просто надо говорить о нулевой связке.

Реже в предложениях встречаются «полусвязки»: становиться, стать, казаться и т.п.

Именная часть

Именная часть сказуемого может быть выражена почти чем угодно: любой частью речи, кроме деепричастия и глагола в личной или безличной форме, а также фразеологизмом и синтаксически неделимым сочетанием. Она в данном случае не передает глагольного смысла (действия или состояния), а характеризует подлежащее в каком-то очень важном аспекте. При этом сказуемое отвечает на вопросы «Что это такое?», «Каков?», «Что сообщается о подлежащем?»

Приведем примеры именного сказуемого с разными способами выражения именной части:

Кошка — домашнее животное.

Жизнь прекрасна!

Егор стал агрономом.

Жребий брошен!

Каша была пальчики оближешь.

Как отличить глагол-связку «быть» от самостоятельного сказуемого «быть»?

Глагол «быть» имеет и свое собственное значение, которое ученые называют «бытийным»: он сообщает, что что-то имеется в реальности. Например, «У Оли был самокат». В этом предложении сообщается, что самокат реально существовал у Оли. Здесь глагол «быть» является простым глагольным сказуемым.

Отличить глагол-вязку от самостоятельного сказуемого на самом деле нетрудно. Глагол-связка в настоящем времени пропадает, а сказуемое, естественно, остается. То есть достаточно поставить предложение в настоящее время, и все становится ясно.

Рассмотрим наш пример.

У Оли был самокат. — У Оли есть самокат.

Сравним с предложением, в котором глагол «быть» выполняет функцию глагола-связки.

Самокат был красный. — Самокат красный.

Связка стала нулевой. Перед нами составное глагольное сказуемое.

В каких предложениях встречается составное именное сказуемое?

Составные именные сказуемые встречаются в любых двусоставных предложениях, в том числе осложнённых однородными или обособленными членами: Дом отреставрирован. Дом отреставрирован и выставлен на продажу (осложнено однородными сказуемыми). Дом, стоящий у реки, отреставрирован (осложнено обособленным определением).

Что мы узнали?

Составное именное сказуемое можно встретить в любых двусоставных предложениях. Оно состоит из глагола-связки «быть» (или «полусвязки») и именной части.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Вова Редькин

5/5

Оценка статьи

Средняя оценка: 4.3. Всего получено оценок: 153.

Источник

Составное именное сказуемое. Определение и примеры

Составное именное сказуемое — это главный член предложения, состоящий из глагола-связки (нулевой связки) и именной части, выраженной существительным, прилагательным, местоимением, числительным, наречием или причастием.

Составное именное сказуемое складывается, как правило, из двух компонентов: глагола-связки и именной части, выраженной любой частью речи, кроме глагола в форме инфинитива.

Вначале определим, что такое составное сказуемое.

Определение

Составным сказуемым является такое сказуемое, в котором лексическое и грамматическое значения выражаются разными словами.

Примеры

Владимир начал сильно беспокоиться (А.С. Пушкин).

Роса была холодная (К. Паустовский).

В этих примерах сказуемые состоят из двух слов, одно из которых (беспокоиться, холодная) выражает лексическое значение сказуемого, а первое (начал, была) — грамматическое значение наклонения, времени, рода и числа глагола.

Составное сказуемое бывает глагольным (первый пример) и именным (второй пример).

Поговорим об именном составном сказуемом. Конкретизируем это понятие с точки зрения состава, что такое именное сказуемое в предложении.

Определение

Составное именное сказуемое — это главный член предложения, состоящий из глагола-связки и именной части, выраженной существительным, прилагательным, местоимением, числительным, наречием или причастием.

Глагол-связка

Составное именное сказуемое складывается из глагола-связки, которая обладает только грамматическим значением, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например:

Ветер был встречный (Л.Толстой).

Сережа мне закадычный приятель.

Рассмотрим более детально, какими бывают глаголы-связки в составном именном сказуемом.

Наиболее употребительным является глагол-связка «быть», представленный в разных формах:

- есть;

- был, была, было, были;

- буду, будешь, будет, будут, будете, будут.

Политика есть искусство возможного.

С горы весь лес был как на ладони.

Весна была весною даже и в городе (Л. Толстой).

После окончания училища мой брат будет слесарем.

Менее употребительны полузнаменательные глаголы-связки, обозначающие бытие, выявление, обнаружение, сохранение состояния:

делаться, казаться, стать, становиться, являться, считаться, представляться, казаться, называться.

Например:

У нас зима. Всё делается светлее, веселее от первого снега (А.С. Пушкин).

Ночь казалась мне удивительной и прекрасной (К. Паустовский).

Проза, когда она достигает совершенства, является, по существу, подлинной поэзией (К. Паустовский).

Яблоко показалось мне очень сочным и вкусным.

Реже в роли связок могут выступать глаголы, имеющие значение движения или состояния:

прийти, приехать, вернуться, сидеть, стоять и др., например:

Мы вернулись с моря отдохнувшими и загорелыми.

Они ушли неудовлетворенные.

Спортсмены сидели на скамейках довольные своей победой в соревнованиях по биатлону.

Связка может быть нулевой, тогда в предложении между подлежащим и сказуемым (при соблюдении некоторых условий) ставится тире, например:

Ум — это хлеб, который насыщает, шутка — это специя, вызывающая аппетит.

Оптимизм — вот роскошь великих людей (Л. Арагон).

Родная сторона — мать, чужая — мачеха.

Именная часть составного сказуемого выражается, как уже упоминалось выше, всеми частями речи, кроме глагола в форме инфинитива.

Способы выражения именной части составного сказуемого. Примеры

Имя существительное

Имя существительное в форме именительного или творительного падежа:

Точность и краткость — вот первые достоинства прозы (А.С. Пушкин).

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (Теренций).

Самая серьёзная потребность есть потребность познания истины (Г. Гегель).

Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья (К.Д. Ушинский).

Пушкин стал знаменем русской литературы (Д. Лихачёв).

Имя прилагательное

Имя прилагательное в форме именительного или творительного падежа, в краткой форме , в форме сравнительной степени:

Эти орехи очень твердые, что не разгрызть зубами.

Море чудесное, синее, нежное.

Его дом был всегда многолюдным.

Вечером море казалось совсем черным.

Нужно ли такое обилие красок?

Лес в любую погоду прекрасен.

Все добрые люди невзыскательны (И.Гёте).

Этот ученик лучший в классе.

А к ночи все становится синей.

Имя числительное

Не один ты на Земле.

Я был седьмым в очереди.

Три да пять будет восемь.

Первой пришла домой мать.

Избёнка старушки была второй от дороги.

Местоимение

Потерянный день — тот, на протяжении которого вы ни разу не засмеялись (Ж. Гюйо).

Кто эта девушка?

Вы знаете, чей это портрет?

Каков мастер, таково и дело.

Я сижу у себя, пью чай.

Кем он был?

Юра быстро стал своим в веселой компании туристов.

Считайте, что щенок уже ваш.

Раз книга не твоя, не пиши на полях.

Наречие

Всё должно быть по-твоему?

Как не кстати было это воспоминание.

Кофе по-турецки.

Сегодня жара невмоготу.

Черные туфли оказались мне впору.

На его голове фуражка была набекрень.

Дел было невпроворот.

Всё было впустую.

Причастие

Глагольная форма — причастие:

Чай стоял нетронутый.

Этот портрет не лишен недостатков.

Девушка казалась рассерженной моим замечанием.

Дно бочки устлано свежей соломой.

Синтаксически неделимое словосочетание

Старые деревья были в два обхвата.

Вечером море было черного цвета.

Говорят, лень — одна из форм неуважения к окружающим.

Дополнительный материал

Видеоурок

Источник

Cоставное именное сказуемое — определение, правила и примеры

Теория и примеры

Составное именное сказуемое всегда состоит из двух частей. Первой является вспомогательная часть — связка, обычно выступающая в роли глагола, который может изменять спряжение. Такое слово выражает грамматическое значение всей конструкции, например, наклонение или время. Именно с помощью нее обычно и находится сказуемое в тексте.

Вторая часть составной конструкции — именная. Обычно в этой роли выступает наречие или имя, выражающее лексическое значение всей конструкции. В роли основной части может выступать существительное, местоимение, наречие, прилагательное, причастие и так далее. По лексическому значению такие слова очень похожи на дополнения и обстоятельства.

Чтобы определить, где в предложении находится СИС, необходимо всегда держать в голове следующую формулу: СИС = связка + именная часть. Также нелишним будет рассмотреть несколько примеров, дабы лучше понимать, о чем идет речь в теоретической части:

- «Он был хорошим специалистом, однако так и не смог справиться со сложным типом заболевания»;

- «Я пришел вторым по счету, поэтому мое положение в таблице победителей немного пошатнулось»;

- «Мне стало страшно от того, что я больше никогда не увижусь с этой прекрасной девушкой».

В первом предложении именная часть составного сказуемого состоит из прилагательного и существительного («хороший специалист»), во втором — из порядкового числительного («вторым»), а в третьем — наречием («страшно»). Однако во всех случаях конструкция является не просто именной, а составной именной, поскольку к ней также относится первая часть — связка (связывает именную часть с подлежащим): «был», «пришел», «стало». Подчеркивать сказуемое необходимо двойной неразрывной линией.

Виды глаголов-связок

Глагольная часть сказуемого может иметь разные виды. Именно эта особенность способствует тому, что ученики или начинающие писатели путают СИС с обычным и совершают много ошибок в письме. Чтобы этого не происходило, рекомендуется ознакомиться со значениями всех видов связок, а также примерами типичных глаголов в предложениях:

- Грамматическая связка. Как правило, этот вид выражает исключительно грамматическое значение, например, наклонение или время. Также такие глаголы не имеют лексического значения и не могут употребляться без именной части. Ярким примером является связка «быть», находящаяся в нулевой форме. Отсутствие этого слова в конструкции говорит о том, что именная часть стоит в настоящем времени изъявительного наклонения. Вот небольшой пример: «Он был врачом» — «Он врач». Несмотря на то что во втором примере отсутствует глагол, сказуемое все равно будет считаться именным, поскольку сама нулевая форма «быть» в этом случае подразумевается.

- Полузнаменательная связка. Обычно выражает не только грамматическое значение основной части, но также вносит в предложение некоторый лексический смысл, придавая конструкции дополнительные оттенки. Несмотря на это, глагол никогда не может выступать в роли самостоятельного сказуемого. Что касается лексического значения, то обычно выделяют следующие: развитие, возникновение, сохранение, проявление, оценка, обнаружение или название признака. Вот несколько примеров того, о чем идет речь: «Он оставался больным», «Я стал трудиться усерднее», «Она является очень красивой», «Их называли безрассудными». Чтобы отличить сказуемого такого вида, можно попробовать убрать первую часть.

- Знаменательная связка. Представляет собой глагол в роли сказуемого, который сохраняет свое полное лексическое значение. Классифицировать такие сказуемые будет довольно сложно, поскольку их много, однако вот несколько примеров: глаголы положения (стоять, лежать, сидеть), глаголы состояния (умирать, рождаться, трудиться, жить), глаголы движения (бродить, возвращаться, ехать, идти). Несколько примеров употребления знаменательной связки в предложениях: «Он лежал уставший», «Я жил отшельником», «Она умерла героиней», «Мой брат вернулся расстроенным».

Отличить разные виды связок можно по наличию или отсутствию синтаксической роли глагола. Однако в большинстве случаев опытные писатели делают это интуитивно: им настолько часто приходится иметь дело с составными сказуемыми, что они могут определить вид связки всего за секунду. Чтобы научиться этому, необходимо как можно чаще разбирать предложения с СИС по составу.

Простые составные сказуемые

Данным термином принято называть СИС, которые состоят из одного слова. Их просто спутать с неименной конструкцией. Как уже говорилось ранее, в роли простого составного сказуемого может выступать глагол-связка «быть». Несколько интересных примеров его употребления в художественных предложениях:

- «У меня было три дочери, которых я сильно любил»;

- «У нас было мало денег для того, чтобы заплатить по счетам»;

- «У них было недостаточно опыта для завершения важного предприятия».

Во всех этих случаях СИС является простым, поэтому подчеркивать двумя линиями необходимо исключительно глагол-связку, а не всю конструкцию. Отличить такие предложения от других просто: в них присутствует значение бытия или обладания.

Глаголы «оказаться», «становиться» и «стать» также могут представлять собой самостоятельное и простое СИС. Конструкции будут иметь значение местоположения или нахождения возле какого-то предмета. Вот несколько примеров, взятых из упражнений по русскому языку и художественной литературы:

- «Он стал у окна и долгое время смотрел на красоту природы»;

- «Он оказался в центре крупного мегаполиса и не знал, куда именно идти»;

- «Мне пришлось становиться в строй, поскольку этого потребовал мой командир».

По всем правилам, в роли СИС должен выступать не только глагол, но и именная конструкция, находящаяся после него. Однако в предложениях с таким значением она выделяться не будет, поскольку является знаменательной. А если бы человеку попалось предложение: «Он оказался в центре внимания», то именная часть «в центре внимания» выделялась на письме, поскольку является важной.

Выражение именной части

Найти на письме глагол-связку и правильно его выделить будет проще, нежели провести те же действия с именной конструкцией. Как уже говорилось ранее, часть речи может быть практически любой (кроме междометий, частиц, производных и простых предлогов, деепричастий и глаголов). Однако наиболее распространенными являются следующие:

- Существительные и местоимения. Чаще всего эти части речи находятся в именительном или творительном падеже: «Он мой!» или «Он был спутником». однако бывает и так, что слова становятся в косвенные падежи. Тогда между частями СИС появляется простой предлог, который также выделяется на письме: «Я был в забытье». Хотя бывает и так, что предлог отсутствует: «Я без гроша» или «Этот дом — Иванова». Не стоит забывать и о цельных словосочетаниях, которые являются чем-то вроде устоявшихся выражений: «Это был мужчина высокого роста». Именная часть «мужчина высокого роста» выделяется целиком.

- Прилагательное или причастие. Эти части речи могут быть как краткими, так и полными. Чаще всего они находятся в творительном и именительном падеже: «Он стал весёлым» или «Она веселела». Однако иногда прилагательные и причастия преобразуются в сравнительную степень (слово «самый» также будет являться частью составного сказуемого): «В этой комнате голоса были слышнее» или «Ты самая лучшая». Что касается причастий, то найти их на письме гораздо проще, нежели простые прилагательные: они неразрывно связаны с глаголами: «Окна были разбитыми» или «Я ранен».

- Числительные и наречия. Именная конструкция может выступать в роли более редко встречающихся частей речи. К примеру, это может быть числительное в творительном или именительном падеже: «Их дом — пятый с краю» или «Моя изба — четвертая с конца». Распознать наречия при синтаксическом разборе нетрудно: «Я находился настороже» или «Мой сын женат на прекрасной девушке». Такие СИС отличаются тем, что несут значения обстоятельств, а не дополнений или определений. Однако, как и в других случаях, выраженная числительным или наречием именная конструкция является неделимой с глаголом.

Чтобы научиться распознавать, в роли какой части речи выражена СИС, необходимо выучить все нюансы этого списка, а также попробовать заменить в примерах именную конструкцию, поставив слова в косвенные падежи. Главное, чтобы предложения не стали несогласованными.

Важные нюансы

Чтобы безошибочно находить СИС в предложениях, а также правильно определять, в роли чего выражена именная конструкция, необходимо изучить некоторые нюансы, о которых не знает большинство учеников. Вот лишь некоторые из них, заслуживающие пристального внимания:

- Когда СИС состоит из одного слова, например, наречие + нулевая связка, оно все равно считается составным именным. Нулевую форму глагола всегда можно преобразовать в другую, при этом не меняя значения конструкции. Об этом следует помнить, чтобы правильно проводить синтаксический разбор в устной форме.

- Краткие причастия и прилагательные всегда являются частью СИС. Для этого достаточно разобрать любое предложение, в котором есть эта часть речи. Независимо от сложности или простоты конструкции она всегда будет являться частью СИС. Этим можно пользоваться во время поиска конструкций в тексте.

- Творительный и именительный падежи являются наиболее распространенными формами именных конструкций. Профессиональные писатели интуитивно находят предложения с СИС, поскольку умеют безошибочно определять падежи любой части речи. Поэтому так важно уделять особое внимание этой теме и разбирать больше примеров.

- Именная конструкция нередко выражается в виде цельного словосочетания. Это происходит в тех случаях, если приходится использовать общепринятую фразу. Если изучить их все, то удастся не только быстро находить СИС в тексте, но и выделять их правильно.

СИС — одна из самых сложных тем в русском языке. Однако это не значит, что при должном упорстве ее нельзя освоить. Достаточно будет как следует изучить правила русского языка, а также ежедневно разбирать побольше примеров с СИС. Тогда рано или поздно у человека выработается интуиция, которая будет подсказывать ему правильное решение, даже если теория забыта.

Источник