Мягкая сталь при растяжении

Содержание статьи

Модуль упругости стали

►Модуль упругости стали

►Модуль упругости разных марок стали

►Таблица модулей прочности марок стали

►Модуль упругости для металлов и сплавов

►Упругость сталей

►Предел прочности

При проектировании стальных изделий или элементов конструкций учитывают способность сплава выдерживать разнонаправленные виды нагрузок: ударные, изгибающие, растягивающие, сжимающие. Значение модуля упругости стали, наряду с твердостью и другими характеристиками, показывает стойкость к этим воздействиям.

Например, в железобетонном строительстве используют продольные и поперечные арматурные стержни. В горизонтальной плоскости они подвержены растяжению, а в вертикальной — давлению всей массы конструкции. В местах концентрации напряжений: углы, технологические проемы, лифтовые шахты и лестничные пролеты — размещают большее количество арматуры. Способность бетона впитывать воду служит причиной постоянных изменений сжимающих и растягивающих нагрузок.

Рассмотрим другой пример. В военное время создавалось множество разработок в сфере авиации. Самыми частыми причинами катастроф были возгорания двигателей. Отрываясь от земли, самолет попадает в атмосферные слои с разреженным воздухом и его корпус расширяется, обратный процесс происходит при посадке. Кроме этого, на конструкцию воздействует сопротивление воздушных потоков, давление искривленных слоев воздуха и другие силы. Несмотря на прочность, существующие в то время сплавы не всегда были пригодны для изготовления ответственных деталей, в основном, это приводило к разрывам топливных баков.

В различных видах промышленности из стали изготавливают детали подвижных механизмов: пружины, рессоры. Марки, используемые для таких целей, не склонны к трещинообразованию при постоянно изменяющихся нагрузках.

Модуль упругости стали

Упругость твердых тел — это способность принимать исходную форму после прекращения деформирующих воздействий. Например, брусок пластилина обладает нулевой пружинистостью, а резиновые изделия можно сжимать и растягивать. При различных применениях сил к предметам и материалам, они деформируются. В зависимости от физических свойств тела или вещества, различают два вида деформации:

- Упругая — последствия исчезают по окончании действия внешних сил;

- Пластическая — необратимое изменение формы.

Модуль упругости — название нескольких физических величин, характеризующих склонность твердого тела деформироваться упруго.

Впервые понятие было введено Томасом Юнгом. Ученый подвешивал грузы к металлическим стержням и наблюдал за их удлинением. У части образцов длина увеличилась в два раза, другие — были разорваны в ходе эксперимента.

Сегодня определение объединяет ряд свойств физических тел:

Модуль Юнга: Вычисляется по формуле E= σ/ε, где σ — напряжение, равное силе, деленной на площадь ее приложения, а ε — упругая деформация, эквивалентная отношению удлинения образца с начала деформации и сжатию после ее прекращения.

Модуль сдвига (G или μ): способность сопротивляться деформации при сохранении объема, когда направление нагрузок производится по касательной. Например, при ударе по шляпке гвоздя, если он был произведен не под прямым углом, изделие искривляется. В сопромате величину используют для вычисления сдвигов и кручения.

Модуль объемной упругости или объемного сжатия (К): изменения, вызванные действием всестороннего напряжения, например, гидростатического давления.

Коэффициент Пуансона (Ⅴ или μ): отношение поперечного сжатия к продольному удлинению, вычисляется для образцов материалов. У абсолютно хрупких веществ он равен нулю.

Константа Ламе: энергия, провоцирующая возвращение в исходную форму, вычисляется через построение скалярных комбинаций.

Модуль упругости стали соотносится с рядом других физических величин. Например, при проведении эксперимента на растяжение, важно учитывать предел прочности, превышение которого оборачивается разрушением детали.

- Соотношение жесткости и пластичности;

- Ударная вязкость;

- Предел текучести;

- Относительное сжатие и растяжение (продольное и поперечное);

- Пределы прочности при ударных, динамических и др. нагрузках.

Применение ряда подходов обусловлено требованиями к механическим свойствам материалов в разных отраслях промышленности, строительства, приборостроения.

Модуль упругости разных марок стали

Наибольшей способностью противостоять деформации обладают рессорно-пружинистые стальные сплавы. Эти материалы характеризуются высоким пределом текучести. Величина показывает напряжение, при котором деформация растет без внешних воздействий, например при сгибании и скручивании.

Характеристики упругости стали зависят от легирующих элементов и строения кристаллической решетки. Углерод придает стальному сплаву твердость, однако в высоких концентрациях снижается пластичность и пружинистость. Основные легирующие добавки, повышающие упругие свойства: кремний, марганец, никель, вольфрам.

Нередко, нужных показателей можно достичь лишь с помощью специальных режимов термообработки. Таким образом все фрагменты детали будут иметь единые показатели текучести, а слабые участки будут исключены. В противном случае изделие может надломиться, лопнуть или растрескаться. Марки 60Г и 65Г обладают такими характеристиками, как сопротивление разрыву, вязкость, стойкость к износу, они применяются для изготовления промышленных пружин и музыкальных струн.

В металлургической промышленности создано несколько сотен марок стали с разными модулями упругости. В таблице приведены характеристики популярных сплавов.

Таблица модулей прочности марок стали

| Наименование стали | Модуль упругости Юнга, 10¹²·Па | Модуль сдвигаG, 10¹²·Па | Модуль объемной упругости, 10¹²·Па | Коэффициент Пуассона, 10¹²·Па |

| Сталь низкоуглеродистая | 165…180 | 87…91 | 45…49 | 154…168 |

| Сталь 3 | 179…189 | 93…102 | 49…52 | 164…172 |

| Сталь 30 | 194…205 | 105…108 | 72…77 | 182…184 |

| Сталь 45 | 211…223 | 115…130 | 76…81 | 192…197 |

| Сталь 40Х | 240…260 | 118…125 | 84…87 | 210…218 |

| 65Г | 235…275 | 112…124 | 81…85 | 208…214 |

| Х12МФ | 310…320 | 143…150 | 94…98 | 285…290 |

| 9ХС, ХВГ | 275…302 | 135…145 | 87…92 | 264…270 |

| 4Х5МФС | 305…315 | 147…160 | 96…100 | 291…295 |

| 3Х3М3Ф | 285…310 | 135…150 | 92…97 | 268…273 |

| Р6М5 | 305…320 | 147…151 | 98…102 | 294…300 |

| Р9 | 320…330 | 155…162 | 104…110 | 301…312 |

| Р18 | 325…340 | 140…149 | 105…108 | 308…318 |

| Р12МФ5 | 297…310 | 147…152 | 98…102 | 276…280 |

| У7, У8 | 302…315 | 154…160 | 100…106 | 286…294 |

| У9, У10 | 320…330 | 160…165 | 104…112 | 305…311 |

| У11 | 325…340 | 162…170 | 98…104 | 306…314 |

| У12, У13 | 310…315 | 155…160 | 99…106 | 298…304 |

Модуль упругости для металлов и сплавов

| Наименование материала | Значение модуля упругости, 10¹²·Па |

| Алюминий | 65-72 |

| Дюралюминий | 69-76 |

| Железо, содержание углерода менее 0,08 % | 165-186 |

| Латунь | 88-99 |

| Медь (Cu, 99 %) | 107-110 |

| Никель | 200-210 |

| Олово | 32-38 |

| Свинец | 14-19 |

| Серебро | 78-84 |

| Серый чугун | 110-130 |

| Сталь | 190-210 |

| Стекло | 65-72 |

| Титан | 112-120 |

| Хром | 300-310 |

Упругость сталей

| Наименование стали | Значение модуля упругости, 10¹²·Па |

| Сталь низкоуглеродистая | 165-180 |

| Сталь 3 | 179-189 |

| Сталь 30 | 194-205 |

| Сталь 45 | 211-223 |

| Сталь 40Х | 240-260 |

| 65Г | 235-275 |

| Х12МФ | 310-320 |

| 9ХС, ХВГ | 275-302 |

| 4Х5МФС | 305-315 |

| 3Х3М3Ф | 285-310 |

| Р6М5 | 305-320 |

| Р9 | 320-330 |

| Р18 | 325-340 |

| Р12МФ5 | 297-310 |

| У7, У8 | 302-315 |

| У9, У10 | 320-330 |

| У11 | 325-340 |

| У12, У13 | 310-315 |

Предел прочности

Твердые тела способны выдерживать ограниченные нагрузки, превышение предела приводит к разрушению структуры металла, формированию заметных сколов или микротрещин. Возникновение дефектов сопряжено со снижением эксплуатационных свойств или полным разрушением. Прочность сплавов и готовых изделий проверяют на испытательных стендах. Стандартами предусмотрен ряд испытаний:

- Продолжительное применение деформирующего усилия;

- Кратковременные и длительные ударные воздействия;

- Растяжение и сжатие;

- Гидравлическое давление и др.

В сложных механизмах и системах выход из строя одного элемента автоматически становится причиной повышения нагрузок на другие. Как правило, разрушения начинаются на тех участках, где напряжения максимальны. Запас прочности служит гарантией безопасности оборудования во внештатных ситуациях и продлевает срок его службы.

Оцените нашу статью

[Всего голосов: 1 Рейтинг статьи: 5]

Источник

Работа стали на растяжение

Если подвергнуть образец растяжению, последовательно увеличивая нагрузку Р, и производить при этом замеры получающихся удлинений ∆l, то можно построить опытную диаграмму растяжения, откладывая удлинение в функции нагрузки.

Для удобства сравнения эту диаграмму выражают в напряжениях и относительных удлинениях:

где σ — нормальное напряжение;

F — первоначальная площадь сечения образца; ε — относительное удлинение в процентах;

l0 — первоначальная длина образца.

Величина относительного удлинения зависит от длины и поперечного сечения образца и увеличивается с уменьшением отношения

. Поэтому для сохранения сравнимости результатов испытаний установлены два типа образцов — длинный и короткий — с соотношениями между длиной и площадью сечения1

Опытная диаграмма растяжения малоуглеродистой стали марки Ст. 3 показана на фигуре.

Диаграмма растяжения стали марки Ст. 3

Вначале зависимость между напряжениями и относительными удлинениями определяется законом прямой линии, т. е. они пропорциональны между собой.

Это выражается линейным уравнением (зависимость Гука)

где Е — постоянный коэффициент пропорциональности, называемый модулем упругости при растяжении. Для стали Е = 2 100 000 кг/см2.

Пропорциональная зависимость между деформацией и напряжением имеет предел. То наибольшее напряжение в материале, при котором начинается отклонение от прямолинейной зависимости, называется пределом пропорциональности σпц.

Несколько выше этой точки лежит предел упругости σуп, соответствующий наибольшей деформации, которая полностью исчезает после разгрузки. Точное определение этой точки на кривой опытным путем затруднительно, поскольку она фиксируется моментом начала получения остаточных деформаций после снятия нагрузки, что означает переход материала в пластическую стадию.

Для малоуглеродистых сталей при нагружении выше предела пропорциональности кривая диаграммы растяжения отходит от прямой и, плавно поднимаясь, делает скачок (образуя характерный «зуб»), после чего с незначительными колебаниями идет параллельно горизонтальной оси. Образец удлиняется без приращения нагрузки, материал течет. То нормальное напряжение, практически постоянное, при котором происходит течение материала, называется пределом текучести σт.

Горизонтальный участок диаграммы, называемый площадкой текучести, для малоуглеродистых сталей находится в пределах относительных удлинений от ε = 0,2% до ε = 2,5%. Наличие у материала площадки текучести является положительным фактором в работе стальных конструкций.

В других сталях, не малоуглеродистых, переход в пластическую стадию происходит постепенно, без площадки текучести и без «зуба». Для них предел упругости и предел текучести, таким образом, принципиально не отличаются друг от друга. За предел текучести этих сталей принимается то напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,2%.

При снятии нагрузки с образца, получившего пластическую деформацию, диаграмма разгрузки идет по прямой С — D параллельно упругой прямой нагрузки.

Когда относительное удлинение достигает определенной величины (ε ≈ 2,5% для Ст. 3), материал прекращает течь и становится опять способным к сопротивлению. Он как бы самоупрочняется. Однако зависимость между напряжениями и деформациями подчиняется уже криволинейному закону, с быстрым нарастанием деформаций, после чего в образце образуется шейка и, наконец, происходит полное разрушение его.

Предельная сопротивляемость материала, которая характеризует его прочность, определяется наибольшим напряжением в процессе разрушения. Это напряжение называется пределом прочности σпч (временным сопротивлением); оно условно; поскольку при построении диаграммы растяжения напряжения, относят к первоначальной площади сечения образца, не учитывая сужения и образования шейки.

Полное остаточное удлинение, замеренное после разрушения, является мерой пластичности стали.

Таким образом, важнейшими показателями механических свойств, характеризующими работу стали, являются: предел текучести, предел прочности и относительное удлинение. Эти показатели, так же как и химический состав, указываются в сертификатах, которые сопровождают каждую партию поставляемого металла.

Государственным стандартом на поставку строительной стали гарантируются следующие ее механические характеристики.

Таблица Показатели механических свойств строительных сталей

1 Н. А. Шапошников, Механические испытания металлов, Машгиз, 1951.

«Проектирование стальных конструкций»,

К.К.Муханов

Источник

ISopromat.ru

Лабораторная работа № 1

Цель работы — изучить поведение малоуглеродистой стали при растяжении и определить ее механические характеристики.

Основные сведения

Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов.

Эти испытания проводятся и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий.

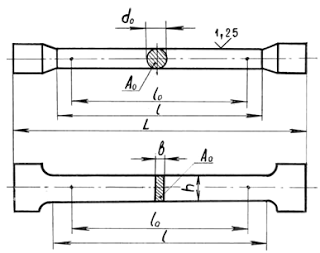

В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 и могут иметь различные размеры и форму (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Образцы для испытания на растяжение

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:

В испытательных машинах усилие создается либо вручную — механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.

В данной работе используется универсальная испытательная машина УММ-20 с гидравлическим приводом и максимальным усилием 200 кН, либо учебная универсальная испытательная машина МИ-40КУ (усилие до 40 кН).

Порядок выполнения и обработка результатов

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины есть шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.

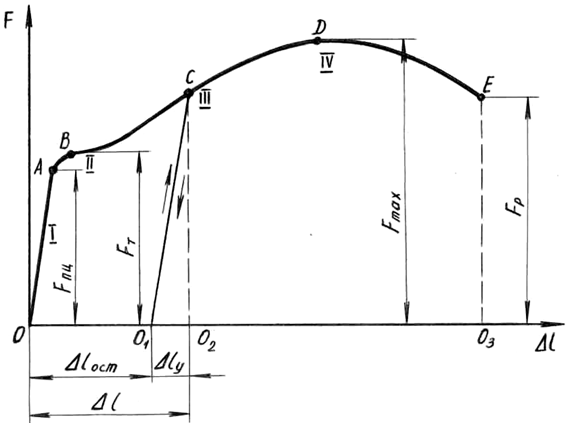

Зависимость удлинения рабочей части образца от действия растягивающей силы во время испытания отображается на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F-Δl (рис. 1.2).

В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому участок I диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В начинается так называемый участок текучести II.

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы спотыкается, приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия — деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.

Далее самописец рисует участок самоупрочнения III. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре — там образуется местное сужение — «шейка».

На участке IV фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне «шейки» сечение резко уменьшается, образец разрывается.

При нагружении на участке I в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические — остаточные деформации.

Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т. С), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlу (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). Теперь образец будет обладать иными характеристиками.

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1CDЕ, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию, называемую наклеп, широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.

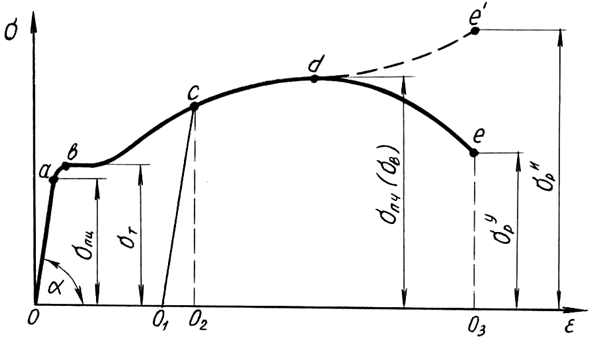

Диаграмма растяжения (рис. 1.2) характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины — напряжения σ=F/A0 и относительные деформации ε=Δl/l0 (рис. 1.3), где А0, l0 — начальные параметры образца.

Рис. 1.2. Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

Рис. 1.3. Условная диаграмма напряжений при растяжении

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 1.3):

σпц — предел пропорциональности — напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука. После наклепа σпц может быть увеличен на 50-80%;

σу — предел упругости — напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение σу очень близко к σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе σу не устанавливается;

σт — предел текучести — напряжение, при котором происходит рост деформаций при постоянной нагрузке.

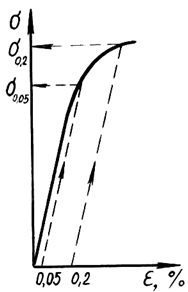

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2% (рис. 1.4);

Рис. 1.4. Определение предела упругости и условного предела текучести

σпч (σв) — предел прочности (временное сопротивление) — напряжение, соответствующее максимальной нагрузке;

σр — напряжение разрыва. Определяется условное σур и истинное σир=Fр/Аш, где Аш — площадь сечения «шейки» в месте разрыва.

Определяются также характеристики пластичности — относительное остаточное удлинение

δ = (l1 — l0)∙100% / l0,

где l1 — расчетная длина образца после разрыва,

и относительное остаточное сужение

ψ = (А0 — Аш)∙100% / А0.

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости I рода

E=σпц/ε=tgα,

причем после операции наклепа σпц возрастает на 20-30%.

Работа, затраченная на разрушение образца W, графически изображается на рис. 1.2 площадью диаграммы OABDEO3. Приближенно эту площадь определяют по формуле:

W = 0,8∙Fmax∙Δlmax.

Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере сопротивляемости материала разрушению w = W/V, где V = A0∙l0 — объем рабочей части образца.

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали

Контрольные вопросы

- Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные деформации при нагружении силой, большей, чем Fт.

- На каком участке образца происходят основные деформации удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в этот момент?

- Объясните, почему после образования шейки дальнейшее растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке?

- Перечислите механические характеристики, определяемые в результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики прочности и пластичности.

- Дайте определение предела пропорциональности.

- Дайте определение предела упругости.

- Дайте определение предела текучести.

- Дайте определение предела прочности.

- Как определить предел текучести при отсутствии площадки текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме.

- Какие деформации называются упругими, какие остаточными? Укажите их на полученной в лабораторной работе диаграмме растяжения стали.

- Как определяется остаточная деформация после разрушения образца?

- Выделите на диаграмме растяжения образца из мягкой стали упругую часть его полного удлинения для момента действия максимальной силы.

- Какое явление называется наклепом? До какого предела можно довести предел пропорциональности материалов с помощью наклепа?

- Как определяется работа, затраченная на разрушение образца? О каком свойстве материала можно судить по удельной работе, затраченной на разрушение образца?

- Как определить марку стали и допускаемые напряжения для нее после проведения лабораторных испытаний?

- Чем отличается диаграмма истинных напряжений при растяжении от условной диаграммы?

- Можно ли определить модуль упругости материала по диаграмме напряжений?

- Как определить работу, затрачиваемую на деформации текучести лабораторного образца?

Испытание материалов на сжатие >

Краткая теория >

Примеры решения задач >

Источник