Одновременное движение в связке

Содержание статьи

Связка (альпинизм)

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 мая 2020; проверки требуют 9 правок.

У этого термина существуют и другие значения, см. Связка.

Связка альпинистов на гребне горы во время восхождения

Одновременное движение по закрытому леднику в связке

связка с тормозными узлами «мяч» на верёвке

Связка — группа альпинистов, связанных общей верёвкой, с целью безопасного преодоления сложного горного рельефа. Связка — минимальный по составу коллектив, способный в горах самостоятельно решать тактико-технические задачи.[1] В связке не просто суммируются индивидуальная подготовленность и возможности её участников, в ней, в результате схоженности, появляется умение взаимодействовать.

Организация движения в связках[править | править код]

Обычно связка состоит из 3 и более человек.[2] На несложном рельефе связка может состоять из большего количества альпинистов.[3]

- При попеременной страховке наиболее рациональна — связка-двойка. Она обеспечивает максимальную быстроту движения, оперативность в работе с верёвкой, удобное и рациональное размещение партнёров на опасных участках[4]

- Связка-тройка — более надёжна при движении по закрытому леднику или на гребне с карнизами, но скорость её будет ниже, чем у двойки[5]

- На закрытых ледниках, иногда, в одной связке бывают 4 человека[6]

Необходимость альпинистов связываться между собой состоит в том, чтобы в случае срыва и падения одного человека напарник по связке мог остановить его падение. Например, при движении по закрытому леднику, трещины которого закрыты снегом, обязательно связываются для того, чтобы в случае провала снежного моста упавший в трещину был задержан верёвкой.[3]

Передвижение в связке может происходить одновременно и попеременно. При одновременном движении все участники связки движутся одновременно. При этом каждый держит в руках несколько колец верёвки для того, чтобы она не цеплялась за неровности рельефа, не намокала, а также для того, чтобы в случае срыва (падения) в трещину напарника успеть организовать страховку. Одновременное передвижение осуществляется на несложном участке восхождения, когда нет необходимости организовать постоянную страховку напарника.[3]

При попеременном движении в связках один участник постоянно страхует напарника, в то время как тот преодолевает сложный участок. В этом случае, если нижний страхует верхнего, организуется нижняя страховка. Если верхний страхует нижнего, то организуется верхняя страховка.

Каждый участник прикрепляется к верёвке с помощью карабина и страховочной обвязки.

Соревнования в связках[править | править код]

В скалолазании существует вид соревнований, когда соревнуются связки. Существуют 2 разновидности соревнований по скалолазанию в связках:

- Трудность (редко)

- Скорость (домбайские связки)[7]

При соревновании на трудность победившей считается связка, которая поднялась выше других. При соревновании на скорость победившей считается связка, которая поднялась и спустилась быстрее других.

При соревновании в связках во время движения связки должны соблюдаться правила обеспечения безопасности — организация страховки, правильность страховки.

Нарушение правил обеспечения безопасности при движении в связках наказывается штрафными очками.

Литература[править | править код]

- Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. ISBN 5-278-00125-9

Примечания[править | править код]

- ↑ Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — стр.111, ил. ISBN 5-278-00125-9 «Формально связка — это 2 или 3 альпиниста, во время занятий или восхождений работающих на одной верёвке. Фактически связка — минимальный по составу коллектив, способный в горах самостоятельно решать тактико-технические задачи. В связке не просто суммируются индивидуальная подготовленность и возможности её участников — в ней в результате схоженности появляется умение взаимодействовать»

- ↑ Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — стр.111, ил. ISBN 5-278-00125-9 «Формально связка — это 2 или 3 альпиниста, во время занятий или восхождений работающих на одной верёвке»

- ↑ 1 2 3 Альпинизм. часть 2. ОПАСНОСТИ В ГОРАХ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Под общей редакцией И. И. Антоновича

- ↑ Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — стр.275, ил. ISBN 5-278-00125-9 «При попеременной страховке наиболее рациональна связка-двойка. Она обеспечивает максимальную быстроту движения, оперативность в работе с верёвкой, удобное и рациональное размещение партнёров на опасных участках»

- ↑ Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — стр.276, ил. ISBN 5-278-00125-9 «Связка-тройка более надёжна при движении по закрытому леднику или на гребне с карнизами, но скорость её будет ниже, чем у двойки»

- ↑ Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — стр.275, ил. ISBN 5-278-00125-9 «На закрытых ледниках иногда в одной связке бывает 4 человека»

- ↑ Домбайские связки

Ссылки[править | править код]

- Безопасность в альпинизме

- Организация связки на леднике (видео)

См. также[править | править код]

- Скалолазание

Источник

Лекция №6

Начальные сведения об основах техники альпинизма

Основы техники и тактики альпинизма

1. Основные понятия о технике способов передвижения в горах и тактических особенностях альпинизма. Роль техники и тактики в совершенствовании спортивного мастерства альпинистов.

2. Виды передвижения в альпинизме. Передвижение естественное (свободное) и передвижение с использованием искусственных точек опоры.

3. Способы передвижения, применяемые альпинистами на различных формах горного рельефа — ходьба, лазание и их краткая характеристика.

4. Приемы передвижения, применяемые альпинистами в зависимости от вида и способа передвижения.

5. Взаимная страховка веревкой при передвижении и преодолении препятствий в горах на различных формах горного рельефа.

6. Средства, используемые альпинистами для организации страховки.

7. Приемы страховки и самостраховки. Общая схема одновременного и попеременного движения альпинистов в связках на различных формах горного рельефа.

8. Обязанности ведущего и замыкающего в связке.

9. Выбор посильного и безопасного пути и умение ориентироваться на отдельных участках и маршруте в целом — основной фактор, определяющий мастерство альпиниста.

10. Приемы техники альпинизма применяемые при передвижении по травянистым склонам, моренам и осыпям.

11. Передвижение по разрушенным скалам. Опробование опор. Работа ног и рук. Положение корпуса. Значение чувства равновесия. Применение мер безопасности при продвижении по травянистым склонам, моренам и осыпям.

12. Выбор пути на склоне при подъеме и спуске. Тактика передвижения. Приемы техники альпинизма применяемые при переправах через горные реки и их краткая характеристика.

13. Переправы над водой, переправы вброд, переправы по воде, применение мер безопасности на переправах.

14. Тактика при организации и проведении переправ через горные реки.

15. Приемы техники альпинизма при передвижении по скальному склону и их краткая характеристика.

16. Естественное свободное лазание — основа движения на ногах и на упорах, распорах.

17. Лазание с использованием искусственных точек опоры: по закрепленной веревке, с помощью товарища, с подтягиванием снизу через крюк одной или двумя веревками, спуски по веревке.

18. Оценка безопасности маршрута (участка) для преодоления. Камнеопасность. Выбор пути на скалах.

19. Определение средств и приемов страховки. Схема передвижения связки на склоне. Тактика передвижения по склонам.

20. Приемы техники альпинизма при передвижении по ледникам и ледовым склонам.

21. Основа передвижения — это ходьба на кошках.

22. Постановка ступни при ходьбе в разных направлениях.

23. Лазание на леднике при преодолении трещин. Преодоление крутых склонов на передних зубьях кошек.

24. Передвижение с использованием искусственных точек опоры — с вырубанием ступней, по закрепленной веревке, с помощью товарища.

25. Выбор пути на леднике и ледовом склоне. Определение мер безопасности при передвижении по ледникам и ледовым склонам.

26. Тактика передвижения.

27. Приемы техники альпинизма при передвижении по снежным и фирновым склонам.

28. Особенности передвижения с использованием искусственных точек опоры при движении с выбиванием и вытаптыванием ступней на снежном склоне. Прессование ступней в снегу.

29. Ледоруб — основное средство страховки и самостраховки на снегу.

30. Техника и тактика передвижения по снежному склону в связках.

31. Лавиноопасность снежных склонов. Выбор пути и тактика преодоления снежных склонов.

Основные понятия по технике передвижения по горному рельефу

Ходьба Свободное лазание Передвижение по перилам Лазание на ИТО

Ходьба Свободное лазание Передвижение по перилам Лазание на ИТО

Средства для организации страховки

Страховка в альпинизме — совокупность снаряжения и действий спортсменов, направленные на предотвращение или минимизацию возможных опасностей от срывов или разрушения форм рельефа, по которым движется спортсмен.

Основные способы передвижения в горах. Одновременное движение

ОДНОВРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ осуществляют на несложных участках маршрута, когда нет необходимости организовывать постоянную страховку партнера

Для чего нужна одновременная страховка?

Не все участки маршрутов, даже высшей категории сложности, представляют трудность для их прохождения. На учебных же маршрутах 1-2-3 категории имеется пара ключевых мест, но большая часть маршрута, как правило, технически проста. Но техническая простота, как мы знаем, вовсе не означает отсутствие опасности. Одновременная страховка позволяет проходить отдельные технически простые участки значительно быстрее, чем с применением других видов страховки, не снижая при этом уровень безопасности.

Правила использования одновременной страховки: одновременная страховка применяется только там, где вероятность срыва кого-либо из участников связки чрезвычайно низка. Всегда следует помнить о том, что срыв кого-либо из участников связки при одновременном движении неизбежно ведет к сдергиванию всех ее участников.

Передвижение по скалам происходит на укороченной веревке. Длина веревки между участниками 15-20 метров. При длине веревки менее 15 м ее не будет хватать для страховки при прохождении отдельных участков. В отдельных случаях, когда заранее известно расстояние «от выступа до выступа», длина веревки может быть большей.

Действия участников во время одновременного движения должны быть максимально согласованными. Следует иметь необходимую слабину веревки между участниками во избежание сдергивания.

Осторожно относиться к движению среднего в связке на «скользящем» карабине. Данный способ допускает большую свободу маневра, но требует высокого уровня взаимодействия внутри связки. На скользящем- самый сильный участник!

При одновременном движении связки между каждым из ее участников должна находиться хотя бы одна точка страховки (крюк, выступ, в крайнем случае- перегиб на линии гребня). Если такая точка только одна на всю связку, вы рискуете.

Если таких точек вообще нет, то нет и страховки.

При одновременной страховке не рекомендуется включать в состав одной связки более трех человек. В противном случае, связка становится слишком громоздкой и неповоротливой, расстояние между участниками становится слишком малым, запас свободной веревки отсутствует, что исключает эффективное маневрирование.При движении по рельефу первый в связке закладывает веревку за выступы с тем, чтобы в случае его срыва веревка легла на выступ и задержала падение. Второй контролирует правильность закладывания веревки и контролирует ее движение вдоль выступа, не допуская сброса веревки с выступа или ее заклинивания. Второй и третий взаимодействуют аналогично.

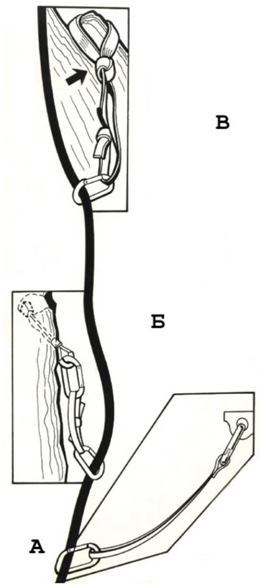

Пример ведения связочной веревки по скальному гребню при одновременном движении связки:

А — при наличии на гребне отдельных выступов, веревка должна проходить между ними, что способствует одновременной страховке и не замедляет движения

Б — использование отдельного выступа (петля+карабин) для создания промежуточной точки страховки (в случае необходимости эту промежуточную точку можно превратить в точку страховки, когда к ней подойдет 2-й участник связки).

Партнеры в связке двигаются одновременно и в любой момент готовы к страховке друг друга.

— Выбор точки страховки осуществляется первым в связке.

— Веревка закладывается за выступы или вщелкивается карабинами в точки страховки.

— Второй напарник движется за лидером обеспечивая ему слабину веревки

Основные способы передвижения в горах. Попеременное движение

При попеременном движении в связках один участник постоянно страхует напарника, в то время как тот преодолевает сложный участок.

В этом случае, если нижний страхует верхнего, организуется нижняя страховка. Если верхний страхует нижнего, то организуется верхняя страховка

Варианты попеременной страховки:

Страховка за выступ,

Горизонтальные перила

Голосовые команды

Голосовые команды подаются ясно, четко и в сторону того, кому предназначены эти команды. Повторяются пока человек их не поймет. Заранее обговорить условные знаки или использование переговорных устройств если слышимость плохая или отсутствует

Особенности безопасности на маршрутах. Камнеопасность

Изучение имеющихся данных о маршруте (рельеф, сложность участков, фотографии и описание). Оценка общего состояния маршрута (оценка льда, скал, снега). Погодные условия и возможные изменения маршрута связанные с этими условиями. Техника преодоления камнеопасных и лавиноопасных участков

Подготовка альпиниста

Изучение признаков опасности. Знание последовательности действий при возникновении опасностей. Систематизация опыта. Разбор НС в горах

Источник

: / . / Mountain.RU

| : , — : — , ( — ) — , . ( , ) . , .. , — . : , , , — . — , . — , (, ) — . , , , , , , , . , . , . , , , . , , , , , . , , , , , . — , .. . , , . , , , . . ( , ), — , , , , , — . — . , . , ( : , , ( ) . , , , — , . , ! ? , , . 1-2-3 , , , . , , . , , . : , (), , , , , . , . , ( , , ), . . . , . , .. — , . , . , . ( ). , . . — . — ( — , ). — . , , , . — , . , . , , . , . , . , . . . . . . , . , ! 1-2 .., 3- .., , . , .. , . — , , . , — , . . . — 6 . , , , . . , , . , , ( ). . — . , . . . . , ? , , — . . , . . ! , .

, 10 2005 . . — 2 .. 4- ( .. — .., .. ..) , — .. .. . , . , . , :

, , , . 12 2008 . . — 1 .. — — .., .. (- 2- .-.) .. (1- .-). , .

|

Источник

Передвижение по скалам в связках и страховка

Форма одежды — штормовой костюм, рукавицы, головной высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное — ИСС, 2 — 3 карабина, репшнур (5 м), рюкзак, ледоруб.

Снаряжение групповое — веревка основная (4 x 30 м), веревка вспомогательная (1 x 30 м), 5 — 6 скальных крючьев, 5 карабинов, 3 — 4 скальных молотка, аптечка.

Вводная беседа: » Принцип построения страховочной цепи, ее составные части, порядок ведения страховочной веревки, работа ведущего и страхующего».

Объяснить разницу между одновременным и попеременным движением связок в два и три человека. Принципы страховки и самостраховки при движении связки. Взаимодействие между участниками связки и несколькими связками.

Демонстрация прохождения скального участка связкой в 2 человека. Проводится на отдельных камнях или скалах высотой 8 — 10 м с разнообразным рельефом.

Рис. 23. Спрямление страховочной цепи (одинарная веревка): А — крюк — петля — карабин; Б — применение закладки и петли; В — петля, с предельно малой » парашютностью» — опасно! -любое движение веревки в сторону или наверх может скинуть петлю с небольшого выступа.

Ассистенты проходят намеченный маршрут. Инструктор по ходу движения связки поясняет их действия по применению приемов скалолазания, организации страховки и самостраховки. Во время прохождения демонстрационного участка обязательно показать один-два неправильно выполненных технических приема или неправильную страховку, объяснить и показать последствия неправильно выполненных приемов.

Ассистенты должны быть аккуратно одеты, снаряжение развешано правильно, веревка укорочена в зависимости от длины маршрута. Темп движения и ритм выполнения приемов спокойные, без спешки, давая возможность для объяснения своих действий. После выхода на верхний кант скалы организовать спуск дюльфером. Первый спускается с верхней страховкой, второй — на двойной веревке с тормозным устройством. Произвести выдергивание спусковых веревок. Демонстраторы должны заранее знать все особенности маршрута, а для спуска организовать точку закрепления веревок. Команды, подаваемые ассистентами должны быть короткими и лаконичными.

Рис. 24. Вариант организации движения связки из двух альпинистов на скальном рельефе (пояснение в тексте)

Рис. 24. Вариант организации движения связки из двух альпинистов на скальном рельефе (пояснение в тексте)

А — начиная движение вверх маршруту, ведущий связки по мере необходимости организует промежуточные точки страховки, 2-й страхует и наблюдает за движением 1-го и, когда необходимо, подает команду о наличии веревки, например: «Веревки осталось 5 метров!».

Б — после получения такой команды 1-й должен выбрать удобное место для себя, организовать самостраховку и точку страховки для второго. Только после выполнения этих действий он может дать 2-му команду: «Я на самостраховке!», затем пропускает веревку от напарника в карабин на страховочном крюке или через выступ и дает очередную команду: «Страховка готова!». 2-й после этой команды снимает страховку I-го, который полностью выбирает веревку к себе.

В — 2-й снимает самостраховку, сообщая об этом I-му, тот с этого момента тщательно держит 2-го на связочной веревке. При начале движения вверх 2-й подает команду: «Я пошел!», а I-й начинает страховать его, выбирая веревку.

Г — 2-й подойдя к 1-му, может подать команду: «Обхожу тебя и выйду первым!» В момент выхода 2-го к точке страховки, I-й держит связочную веревку в натяг до тех пор, пока 2-й не встанет на самостраховку, I-й — уже в роли страхующего принимает необходимое положение для организации нижней страховки для 2-го, который выходит вперед и становится направляющим в связке.

Перед выходом на маршрут напомнить о правилах связывания в связки. Заранее определить ведущих в связках. Наметить время или места для смены направляющих. Отметить недопустимость спешки в организации страховки и при работе с веревкой. Связки могут двигаться рядом или последовательно друг за другом, но в этом случае не допускать разрыва между ними, чтобы не возникло опасности сбрасывания камней на нижнюю связку/связки.

Для получения первых навыков работы с веревкой при движении в связках начало данного занятия можно проводить на травянистом склоне крутизной в 25 — 35°, с отдельными выходами скал. После этого занятия переводятся на самые простые скалы (не крутой разрушенный гребешок, скальный завал, гряда скал на травянистом склоне). Переходить к движению с организацией страховки внутри связок: через выступы, забитые крючья. Забивку крючьев участниками проводить лишь под непосредственным контролем инструктора или стажера. Взаимодействие связок проводить на укороченной связочной веревке, как можно чаще меняя направляющих и страхующих. Если отделение показывает устойчивый навык, организовать прохождение участка длиной в две-три веревки во взаимодействии связок, обращая внимание не столько на технику лазания, сколько на четкость работы с веревкой (веревками), смену направляющих и страхующих.

Свое место инструктор выбирает в зависимости от характера объекта, но всегда так, чтобы не выпускать из поля зрения все связки. По ходу движения связок вверх и вниз давать вводные задачи по работе с веревкой, организации страховки. Не допускать условностей в организации страховки, использования веревки закладывая ее за «живые» камни.

Объяснить, в каких случаях допускается движение по скалам с ледорубом в руке, а когда он убирается в рюкзак/под лямку. В первом случае темляк не снимается с руки, когда при движении ледоруб может использоваться как точка опоры, а при усложнении рельефа (скалы начиная от 2 — 3 к. с.) он становится помехой в случае необходимости использования обеих рук для лазания по скалам.

До выхода на маршрут наметить точку для всех отделений, откуда будет организовываться спуск по маршруту. На этом месте можно организовать непродолжительный отдых, провести разбор первой половины занятий. При достаточном резерве времени, спуск проводить по пути подъема. Обратить внимание на сложность положения последнего в связке, когда ему приходится спускаться с нижней страховкой при отсутствии промежуточных точек страховки. Объяснить действия и меры безопасности при таком движении. Обычная схема спуска заключается в выборе травянистого кулуара или склона крутизной 35 — 45°, с выходами отдельных скальных блоков. Организовать спуск по перилам или спортивным способом (если приемы к этому времени разучены) или в виде разучивания подобного приема (в этом случае четко соотнести возможности участников с глубиной/крутизной спуска и возможной опасностью данного участка).

Передвижение по скалам в связках, организация страховки. Для того, чтобы добиться положительных результатов, при проведении занятий по данной теме следует всячески избегать любого рода условностей. Например, довольно часто можно наблюдать «хождение участников в связках» между деревьями или отдельными камнями на ровной местности. Подобный стиль проведения занятий мало чему научит участников по взаимодействию как внутри связки, так и между связками, т. к. условность будет преобладать над техническими и тактическими приемами. Эта тема занятий не предусматривает разучивание приемов передвижения в связках и страховки на сложном скальном рельефе (4 — 5 к.с.), ибо в этом случае участники вместо разучивания приемов взаимодействия будут обращать больше внимания не на лазание, а на то, чтобы не сорваться со сложных скал.

Скалы 2 — 3 к. с. с рельефом состоящим из гребешков с небольшими взлетами и стеночками; не крутые контрфорсы, примыкающие к таким гребешкам; отдельные скальные выходы чередующиеся полками; разрушенные (разбитые, с трещинами) остатки бараньих лбов — это все самое подходящее для проведения подобных занятий.

Передвижение по такому рельефу позволит дать для них возможность:

— приобретения навыка свободного лазания (а местами и хождения) по настоящему рельефу, отвечающему своей сложностью их уровню подготовки;

— на учебном маршруте настоящего скального рельефа, когда слева/справа от них будет глубина, которая всегда дисциплинирует от необдуманных поступков;

— впереди будет маршрут, который надо обдумать и пройти не только самому, но и проложить путь для партнера и второй связки;

— и как следствие этого, появится обязательность ответственности при забивании крючьев, организации страховки для партнера по связке, своей самостраховки;

— для того чтобы блокировать боязнь глубины (почему то часто подразумевают -высоту),именно инструктор должен продемонстрировать безопасность прохождения подобного участка, доказать, что все исполняемые приемы безопасны для ученика;

— именно поэтому все действия учеников, предваряющие их передвижение вперед, должны быть подкреплены созданием точек страховки и самостраховки;

— до организации пункта страховки (для всей группы одновременно), инструктор обязан проследить за правильностью организации учениками своих точек самостраховки;

— такой порядок демонстрации и дальнейшей отработки поможет ученикам проходить маршрут с большей уверенностью в своих силах, позволит обезопасить себя и партнера;

— одновременно с демонстрацией организации пункта страховки следует объяснить особенности рельефа, которые можно (и нужно) использовать в качестве дополнительных точек трения;

— таким образом, формы скального рельефа (в первую очередь выступы) будут учить их выбору мест для организации промежуточных точек страховки;

— когда связки хоть как то начнут понимать принцип самостоятельного передвижения (подобного сложно добиться за одно занятие), как и когда, менять ведущего можно переходить к ознакомлению с приемами движения «связка по связке»;

-применительно к рельефу следует доказательно показать, что именно этот прием и на этом участке наиболее техничен, скор по времени, безопасен и удобен для передвижения;

-но при этом и прежде всего, следует обращать внимание учеников на надежность точек закрепления, промежуточных крючьев, точек страховки, ритмичности действий;

— это начнет подводить их к пониманию, какими способами можно выдерживать ровный темп движения (чем это достигается и чем грозит, если не соблюдать его), появится необходимость чистоты движения — живые камни, ведение веревок по рельефу, контроль за свободными петлями веревок;

— если данное занятие предусматривает свое завершение спуском по перилам, спортивным способом или дюльфером, то эти приемы должны быть предварительно отработаны в скальной лаборатории.

Роль инструктора на этих занятиях приобретает новый диапазон действий:

— инструктор должен заранее знать место будущих занятий (но лучше один раз пройти учебный маршрут);

— подобрать снаряжение (проконсультировать участников) так, чтобы во время движения по маршруту его хватало на любую вводную задачу со стороны инструктора;

— готовя отделение (группу) к выходу на маршрут проследить чтобы все были одинаково одеты (куртка запрятана в брюки, чтобы ничего не висело и не болталось), снаряжение было размещено на участниках равномерно и удобно для пользования и в нужном количестве;

— в рюкзаке может находится НЗ снаряжения;

— в зависимости от характера маршрута (полки, понижения, площадки) заранее распределить по нему будущих ведущих (руководителей на участок) объяснить это до выхода на маршрут;

— исходя из этого, наметить точки своего «стояния»/нахождения на маршруте с тем, чтобы максимально удобно наблюдать за передвижением связок;

— вводные задачи для учеников составлять сообразно их силам, навыкам и возможностям для решения на конкретном рельефе, не перегружая их деталировкой;

— если в группе 5 человек — взять к себе в связку одного участника, но при этом не работать первым в связке;

— если по маршруту возникнет необходимость ожидания нижней связки/связок, следует организовать точку самостраховки (полка, перегиб гребня и т. п.), дождаться очередную связку и пристегнуться к ним;

— ни в коем случае инструктор не имеет права находиться на маршруте без страховки и самостраховки, где участники идут в связках (будь то ожидание подходящих снизу участников, короткого передвижения для выбора нового места наблюдения и пр.);

— иметь наготове кусок веревки (минимум двойной репшнур) метров пяти в длину, это «ус» самостраховки инструктора, которым он может пристегиваться к любому участнику любой связки;

— при движении связки и выполнении ими любой поставленной задачи, третий участник в связке (сам инструктор, хоть и на короткое время) не должен мешать их работе;

— инструктор должен иметь в рюкзаке (на себе): молоток, пару-тройку крючьев, 1-2 карабина и резервный кусок репшнура, в этом случае он будет полностью независим в выборе места для организации собственной самостраховки;

— это может произойти там, где нужно проверить работу на определенном участке, не дожидаясь подхода следующей связки, чтобы пристегнуться к ним;

— со стороны инструктора не должно исходить никаких просьб о смене темпа (мол, он не успевает), его ожидания и пр.;

Рис. 25. Пример ведения связочной веревки по скальному гребню при одновременном движении связки:

А — при наличии на гребне отдельных выступов, веревка должна проходить между ними, что способствует одновременной страховке и не замедляет движения; Б -использование отдельного выступа (петля + карабин) для создания промежуточной точки страховки (в случае необходимости эту промежуточную точку можно превратить в точку страховки, когда к ней подойдет 2-й участник связки);

В — организация движения и страховки при лазании по вертикальному рельефу.

— двигаться инструктор обязан так, чтобы не отвлекать участников от основной работы и чтобы они не тратили время на его страховку, своим движением не создавать опасных ситуаций: свободные камни, перехлест веревок и пр.;

— как минимум через каждый час движения собирать связки на одном месте и проводить экспресс-анализ действий участников, давать им возможность обсуждения предстоящего участка пути;

— при этом главную роль в ведении разбора исполняют сами участники, инструктор подводя итог, подтверждает успехи или разбирает допущенные ошибки, как при движении, так и на разборе.

Для достижения положительных результатов, подобные занятия должны быть похожи на действия во время восхождения: «Делай все, как на восхождении» или «Движение только вверх». Эта же схема полезна не только для занятий на скальном рельефе, но прежде всего на снегу и льду, где включается очень сильный фактор утомляемости от однообразия рельефа, жаркого солнца, монотонности движений и топтания на пятачке, невдалеке от бивака.

Источник