Отвлеченная связка в составном именном

Содержание статьи

Составное именное сказуемое. Примеры предложений с составным именным сказуемым

Тема: составное именное сказуемое — это… Русский язык. 8 класс. Укажите предложение с составным именным сказуемым — как это сделать? Связка и именная часть в составном именном сказуемом. Примеры предложений из художественной литературы.

А.С. Пушкин. Иллюстрация к «Евгению Онегину»

Составное именное сказуемое — это сказуемое, которое состоит из глагола-связки и именной части. Именная часть может быть существительным, прилагательным, причастием, местоимением, числительным или наречием, может быть выражена целым словосочетанием.

Петя стал начальником.

Она оказалась очень талантлива.

Я был первым клиентом.

Даже если сказуемое состоит из одного слова с нулевой связкой, это все равно составное именное сказуемое:

Ты молодец.

Вася студент.

Кошка — животное.

Сказуемое — главный член предложения, который обозначает действие или состояние предмета.

Сказуемое бывает трех видов. Оно может быть простым глагольным (Я читаю книгу), составным глагольным (Я хочу прочитать книгу) и составным именным (Книга оказалась интересной).

Подробнее читайте: Сказуемое в предложении и типы сказуемых в русском языке

Связка в составном именном сказуемом

Вспомогательная часть составного именного сказуемого — связка, глагол в спрягаемой форме. Глагол-связка выражает грамматическое значение, то есть время и наклонение.

Она была студенткой.

Она стала студенткой.

Она была бы студенткой.

Она выглядела студенткой.

Она оказалась студенткой.

Глаголы-связки бывают трех видов — грамматические, полузнаменательные и знаменательные:

Грамматическая связка выражает только время и наклонения. Это глаголы быть, являться. В настоящем времени глагол быть обычно стоит в нулевой форме — это нулевая связка.

Он футболист.

Он является футболистом.

Он был футболистом.

Он будет футболистом.

Полузнаменательная связка выражает грамматическое значение и вносит дополнительные оттенки значения, но самостоятельным сказуемым быть не может. Примеры: становиться, делаться, оставаться, бывать, оказаться, казаться, считаться, слыть, называться и т.п.

Он стал умником.

Он считался умником.

Он слыл умником.

Знаменательная связка — это глагол с полным лексическим значением, который может и один выступать в роли сказуемого. Примеры: сидеть, лежать, стоять, идти, ехать, возвращаться, жить, родиться, умереть.

Она сидела задумчивая.

Он вернулся усталым.

Ученый жил отшельником.

Солдат погиб героем.

Глаголы быть, становиться, оказываться, являться и т.п. могут выступать и самостоятельными простыми глагольными сказуемыми:

У попа была собака.

Мы были в городе.

Являться муза стала мне.

Мы оказались на окраине.

Становитесь справа.

Чтобы отличить составное именное сказуемое со знаменательной связкой, попробуйте заменить его глаголом быть:

Он сидел довольный. Он был довольный.

Именная часть в составном именном сказуемом

Основная часть составного именного сказуемого — именная, она выражает лексическое значение. В этой роли выступают существительное, прилагательное, причастие, местоимение, числительное, наречие или словосочетание.

Существительное:

Существительное в именительном или творительном падеже:

Этот человек — мой знакомый.

Она была учительницей.

Существительное в косвенном падеже с предлогом или без предлога:

Больной лежал в бреду.

Я без гроша.

Словосочетание с главным словом-существительным в родительном падеже:

Солдат был высокого роста.

Он скромного достатка.

Прилагательное:

Краткое прилагательное:

Море было прекрасно.

Она нетороплива.

Полное прилагательное в именительном или творительном падеже:

Ты добрый.

Мы оставались спокойными.

Прилагательное в сравнительной или превосходной степени:

Он лучше всех.

Здесь деревья были выше.

Причастие:

Краткое причастие:

Противник убит.

Двери были закрыты.

Полные причастия в именительном или творительном падеже:

Окна были открытые.

Окна были открытыми.

Местоимение:

Местоимение или словосочетание с местоимением:

Деньги — наши.

Это что-то удивительное.

Числительное:

Числительное в именительном или творительном падеже

Их дом — второй от дороги.

Их дом был вторым от дороги.

Наречие:

- Сторож был начеку.

Она замужем.

В классе стало спокойно.

Составное именное сказуемое. Примеры предложений из литературы

Я был озлоблен, он угрюм. (А. Пушкин)

Дворец казался островом печальным. (А. Пушкин)

Совсем стал белый дедушка. (Н. А. Некрасов)

Ветер был встречный. (Л.Толстой)

Земля велика и прекрасна. (А. Чехов)

Потребность упрощать — наша детская болезнь. (М. Горький).

Многие парни плечисты и крепки. (С. Маршак)

Олененок родился таким же пятнистым, как мать. (М. Пришвин)

Аннушка стояла у стены бледная. (К. Паустовский)

Источник

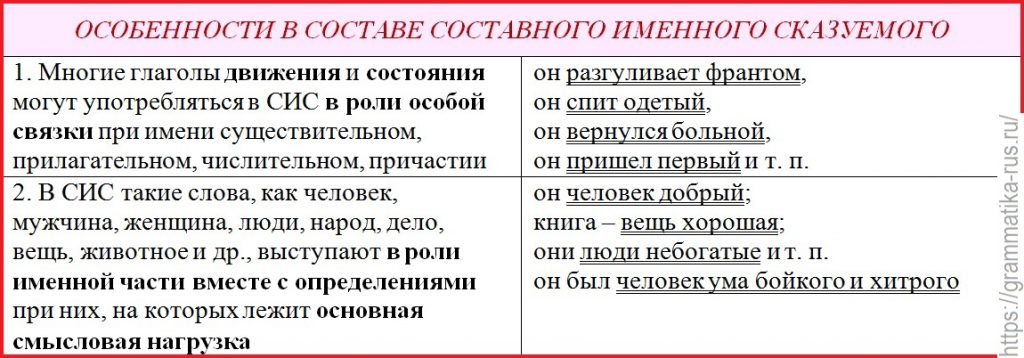

Особенности в составе составного именного сказуемого

вернуться на стр. «Синтаксический разбор«, перейти на стр. «ЧП в таблицах», «Предложение в таблицах», «Пунктуация в таблицах»

Особенности в составе составного именного сказуемого

Составные именные сказуемые строятся так: связочный глагол + именная часть. Именная часть выражается различными именами, а также наречиями, словами категории состояния. Связочные глаголы представлены тремя разновидностями: отвлеченными, полуотвлеченными (или полузнаменательными) и знаменательными. Эти разновидности устанавливаются в зависимости от степени утраты глаголом лексического значения.

Отвлеченная связка быть полностью утратила свое лексическое значение

Полузнаменательные глаголы-связки частично утрачивают свое лексическое значение. К ним относятся такие, как стать, становиться, делаться, казаться, являться.

Знаменательные связки полностью сохранили свое лексическое значение. Сюда включаются глаголы со значением движения, состояния, деятельности: приехать, вернуться, сидеть, лежать, служить, работать.

- Многие глаголы движения и состояния могут употребляться в СИС в роли особой связки при имени существительном, прилагательном, числительном, причастии: он разгуливает франтом, он спит одетый, он вернулся больной, он пришел первый и т. п.

- В СИС такие слова, как человек, мужчина, женщина, люди, народ, дело, вещь, животное и др., выступают в роли именной части вместе с определениями при них, на которых лежит основная смысловая нагрузка: он человек добрый; книга — вещь хорошая; они люди небогатые и т. п. он был человек ума бойкого и хитрого

Полнозначные глаголы движения и состояния не редко выступают в роли глагольной связки в СИС.

Нередко название признака, обозначенного в сказуемом, присоединяется к подлежащему посредством существительных человек, народ, вещь, животное, которые без определяющего их прилагательного не выражают нужного смысла. Старушки всё народ сердитый. Книга — вещь хорошая.

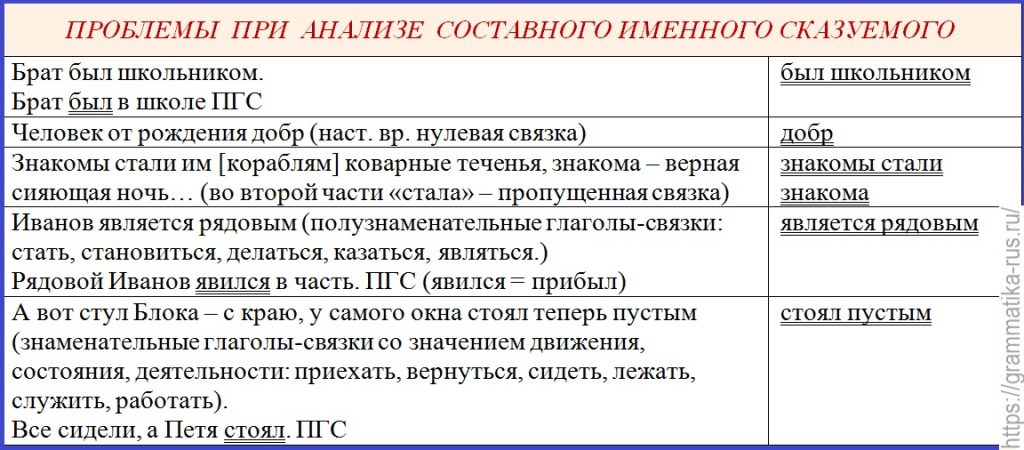

Типичные ошибки при разборе СИС

- Краткая форма прилагательного и причастия или глагол, ПГС или СИС?

Поставить сказуемое в прошедшее время: Он болеет (ПГС). — Он болел; Он болен (СИС). — Он был болен;

- Именная часть сказуемого или наречие на -о?

Подлежащего нет или подлежащее — инфинитив, существительное (кроме ср.р.): На улице холодно. Курить — вредно. Гололед — это опасно. Дети — это хорошо. (Именная часть СИС — наречие)

Подлежащее — существительное ср.р. Изменить род,число: Волнение сильно. Воля сильна. Волнение сильное. Именная часть СИС — краткое прилагательное (у наречия не бывает окончания).

- Полное прилагательное, причастие, порядковое числительное определение или именная часть сказуемого?

К именной части вопрос ставится от глагола: Туфли были на высоком каблуке (на каком каблуке? — определение) Каблук был высоким (был каким? высоким — именная часть сказ.)

Именная часть стоит после существительного: Каблук высокий. Определение стоит перед существительным: Туфли с высоким каблуком.

- Подлежащее или сказуемое? (оба главных члена выражены формами именительного падежа)

Перед сказуемым можно вставить «это»: Москва — это столица России (сказуемое — столица); Столица России — это Москва (сказуемое — столица).

Поставить в предложении связку являться: Москва — является столицей России. (сказуемое может быть в Тв.п., а подлеж. — нет)

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Сказуемое и его типы

вернуться на стр. «Синтаксический разбор«, перейти на стр. «ЧП в таблицах», «Предложение в таблицах», «Пунктуация в таблицах«

Источник

Теория по составному именному сказуемому

1.5. Составное именное сказуемое

Составное именное сказуемое (СИС) состоит из двух частей:

а) вспомогательная часть — связка (глагол в спрягаемой форме) выражает грамматическое значение (время и наклонение);

б) основная часть — именная часть (имя, наречие) выражает лексическое значение.

СИС = связка + именная часть

Например: Он был врачом; Он стал врачом; Он был болен; Он был больным; Он был ранен; Он пришёл первым.

Виды глаголов-связок

Вид связки по значению | Типичные глаголы | Примеры |

1. Грамматическая связка — выражает только грамматическое значение (время, наклонение), лексического значения не имеет. | Глаголы быть, являться. В настоящем времени связка быть обычно стоит в нулевой форме («нулевая связка»): отсутствие связки указывает на настоящее время изъявительного наклонения. | Он был врачом. Он будет врачом. Он врач. Он был больным. Он будет больным. Он больной. Он является больным. Лирика есть самое высокое проявлениеискусства. |

2. Полузнаменательная связка — не только выражает грамматическое значение, но и вносит в лексическое значение сказуемого дополнительные оттенки, но быть самостоятельным сказуемым (в том значении) не может. | а) возникновение или развитие признака: стать, становиться, делаться, сделаться; б) сохранение признака: остаться; в) проявление, обнаружение признака: бывать, оказаться; г) оценка признака с точки зрения реальности:показаться, казаться, представляться, считаться, слыть; д) название признака: зваться, называться, почитаться. | Он стал больным. Он остался больным. Он бывал больным каждую осень. Он оказался больным. Он считался больным. Он казался больным. Он является больным. Он слыл больным. Их называли больными. |

3. Знаменательная связка — глагол с полным лексическим значением (может один выступать в роли сказуемого). | а) Глаголы положения в пространстве: сидеть, лежать, стоять; б) глаголы движения: идти, приехать, вернуться, бродить; в) глаголы состояния: жить, работать, родиться, умереть. | Она сидела усталая. Он ушёл сердитый. Он вернулся расстроенный. Он жил отшельником. Он родился счастливым. Он умер героем. |

Глагол быть может выступать самостоятельным простым глагольным сказуемым в предложениях со значением бытия или обладания:

У него было три сына; У него было много денег.

Глаголы стать, становится, оказаться и т.д. тоже могут быть самостоятельными простыми глагольными сказуемыми, но в другом значении:

Он оказался в центре города; Он стал у стены.

Наиболее сложными для анализа являются составные именные сказуемые со знаменательной связкой, потому что обычно такие глаголы являются самостоятельными сказуемыми (ср.: Он сидел у окна). Если глагол становится связкой, то его значение оказывается менее важным, чем значение имени, связанного с глаголом (Он сидел усталый; более важным является то, что он был усталым, а не то, что он сидел, а не стоял или лежал).

Чтобы сочетание «знаменательный глагол + имя» было составным именным сказуемым, должны соблюдаться следующие условия:

- знаменательный глагол можно заменить грамматической связкой быть:

Он сидел усталый — Он был усталый; Он родился счастливым — Он был счастливым; Он пришёл первым — Он был первым;

- связку можно сделать нулевой:

Он сидел усталый — Он усталый; Он родился счастливым — Он счастливый; Он пришёл первым — Он первый.

Если глагол имеет при себе зависимые формы полного прилагательного, причастия, порядкового числительного (отвечает на вопрос какой?), то это всегда составное именное сказуемое (сидел усталый, ушёл расстроенный, пришёл первым). Запятыми части такого составного именного сказуемого не разделяются!

Способы выражения именной части

Форма | Примеры |

1. Имя существительное | |

1.1. Существительное в именительном или творительном падеже | Он мой брат. Он был моим братом. |

1.2. Существительное в косвенном падеже с предлогом или без предлога | Штурман был в забытьи. Я без гроша. Этот дом — Мешкова. |

1.3. Цельное словосочетание с главным словом — существительным в родительном падеже (со значением качественной оценки) | Зять был молчаливой породы. Эта девушка высокого роста. |

2. Имя прилагательное | |

2.1. Краткое прилагательное | Он весел. Он стал весел. |

2.2. Полное прилагательное в именительном или в творительном падеже | Он весёлый. Он стал весёлым. |

2.3. Прилагательное в сравнительной или в превосходной степени | Здесь звуки музыки были слышнее. Ты самый лучший. |

3. Причастие | |

3.1. Краткое причастие | Он ранен. Стекла были разбиты. |

3.2. Полные причастия в именительном или творительном падеже | Стекла были разбитые. Стекла были разбитыми. |

4. Местоимение или цельное словосочетание с главным словом местоимением | Вся рыба — ваша. Это что-то новенькое. |

5. Числительное в именительном или творительном падеже | Их изба — третья с краю. Их изба была третьей с краю. |

6. Наречие | Я был настороже. Его дочь замужем за моим братом. |

Обратите внимание!

1) Даже если сказуемое состоит из одного слова — имени или наречия (с нулевой связкой), это всегда составное именное сказуемое;

2) краткие прилагательные и причастия всегда часть составного именного сказуемого;

3) именительный и творительный падежи — основные падежные формы именной части сказуемого;

4) именная часть сказуемого может быть выражена цельным словосочетанием в тех же случаях, что и подлежащее.

Наиболее типичные ошибки при разборе составного именного сказуемого:

1. Краткую форму прилагательного и особенно причастия принимают за глагол, поэтому сказуемое ошибочно считают простым глагольным. Чтобы не ошибиться, поставьте сказуемое в прошедшее время: в глаголе появляется суффикс -л, а у краткого прилагательного или причастия появится связкабыл (была, было, были).

Например:

Он болеет (ПГС). — Он болел;

Он болен (СИС). — Он был болен;

Город взят (СИС). — Город был взят.

2. Краткое прилагательное среднего рода (именную часть сказуемого) путают с наречием на -о. Чтобы не ошибиться, обратите внимание на форму подлежащего:

- если подлежащего нет (предложение односоставное), то именная часть сказуемого — наречие.

Ср.: На море спокойно;

- если подлежащее — инфинитив, существительное женского, мужского рода, существительное во множественном числе, то именная часть сказуемого — наречие:

Жить — это хорошо; Жизнь — это хорошо; Дети — это хорошо;

- если подлежащее — существительное среднего рода, измените число подлежащего или подставьте другое подлежащее — существительное женского или мужского рода: форма наречия не изменится; окончание краткого прилагательного изменится; можно также заменить краткое прилагательное на полное.

Ср.: Море спокойно (СИС; именная часть выражена кратким прилагательным). — Река спокойна; Моря спокойны; Море спокойное).

3. Именную часть сказуемого, выраженную полным прилагательным, причастием, порядковым числительным, ошибочно разбирают как второстепенный член — определение. Чтобы не ошибиться, обратите внимание на то, от какого слова ставится вопрос какой? к данному имени.

- Если вопрос ставится от подлежащего или дополнения, то это определение.

Ср.: У неё было красное |

Ср.: У неё было красное (какое?) платье; красное — определение. |

- Если вопрос какой? ставится от глагола, то это именная часть сказуемого.

Ср.: Её платье было |

Ср.: Её платье было (какое?) красное; красное — именная часть сказуемого. |

- Если глагола в предложении нет, то обратите внимание на порядок слов:

- определение обычно стоит перед подлежащим-существительным.

Ср.: У неё красное платье;

- именная часть сказуемого обычно стоит после подлежащего-существительного.

Ср.: Её платье красное.

4. Именную часть сказуемого, выраженную существительным, местоимением в именительном падеже, часто путают с подлежащим. Особенно трудно разграничить подлежащее и сказуемое, если оба члена выражены формами именительного падежа.

Для разграничения подлежащего и сказуемого, выраженных формами именительного падежа, учитывайте следующее:

- подлежащее обычно предшествует сказуемому:

Москва — столица России; Столица России — Москва.

Однако в русском языке сказуемое тоже может предшествовать подлежащему.

Ср.: Хороший человек Иван Иванович;

- указательная частица это стоит или может быть поставлена перед сказуемым:

Москва — это столица России; Столица России — это Москва; Иван Иванович — это хороший человек.

Обратите внимание, что в предложениях типа: Это хорошо; Это мой брат — это является подлежащим, выраженным указательным местоимением в именительном падеже;

- подлежащее может быть выражено только формой именительного падежа; у сказуемого две основные падежные формы — именительный и творительный падежи. Если поставить в предложении связку быть в прошедшее время (был, была, было, были) или связку являться, то форма именительного падежа сказуемого изменится на форму творительного, а у подлежащего она останется прежней.

Ср.: Москва была столицей России; Москва является столицей России; Иван Иванович был хорошим человеком; Иван Ивановичявляется хорошим человеком.

План разбора составного именного сказуемого

- Указать тип сказуемого.

- Указать, чем выражена именная часть, в какой форме стоит глагол-связка.

Образец разбора

Жизнь — это хорошо.

Хорошо — составное именное сказуемое. Именная часть хорошо выражена наречием; грамматическая связка быть — в нулевой форме; нулевая связка указывает на настоящее время изъявительного наклонения.

Я пришёл первый.

Пришёл первый — составное именное сказуемое. Именная часть первый выражена порядковым числительным в именительном падеже; знаменательная связка пришёл выражена глаголом в прошедшем времени изъявительного наклонения.

Этот парень среднего роста.

Среднего роста — составное именное сказуемое. Именная часть среднего роста выражена цельным словосочетанием с главным словом — существительным в родительном падеже; грамматическая связка быть — в нулевой форме; нулевая связка указывает на настоящее время изъявительного наклонения.

Источник

Способы выражения составного именного сказуемого. Функции и виды связок.

Составное именное сказуемоесостоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное смысловое значение: Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок.; Ветер был встречный.

В роли связки выступает служебный глагол или глагол с ослабленным лексическим значением, реже — полнозначный глагол, обозначающие время, лицо, число и наклонение. Различают следующие виды связок:

1) отвлеченная — глагол быть в различных формах времени и наклонения; связка называется отвлеченной т.к. имеет чисто грамматич. значение и лишена веществ. содержания (Канонада была как неумолчный стук часов; Пехота есть пехота; Грамматика и арифметика суть науки)

2) полуотвлеченная (полузнаменательная) — глагол с ослабленным лексическим значением; такой глагол передаёт грамматич. значения (время, наклонение), связывая сказуемое с подлежащим; +этот глагол вносит в сказуемое частично и лексич. значение — названия, перехода из одного состояния в другое и т.д. (Я самый смирный стал теперь человек; …Ему мир целый казался прах и суета; Княгиня слыла любительницей музыки)

3) знаменательная (вещественная) — глагол, полностью сохраняющий свое лексическое значение, обозначающий состояние, движение, действия и т.д. (Мы расстались большими приятелями; Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской; Онегин жил анахоретом). Такие полнозначные глаголы включаются в сказуемое вместе с именными формами и только поэтому условно считаются связками. По сути эти глаголы, полностью сохраняя лексическое значение, не грамматикализируются и выраж. самост. признак субъекта. Глаголы-связки 3й группы могут свободно употребляться в качестве самостоятельных сказуемых: вернуться, прийти, возвратиться, родиться, уходить, жить, стоять.

Если сказуемое имеет значение наст. времени, отвлеченная связка есть может отсутствовать, сказ. в таком случае называется простым именным / составным с нулевой связкой (Двадцать лет — хорошая вещь). Роль предикативной связки могут выполнять указательные частицы это, вот, значит, это значит (Нравиться — это дело юношей).

Сказуемое может присоединяться к подлежащему и при помощи сравнительных слов как, словно, будто, точно, как будто, что, часто переходящих в частицы (Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней… ; Старый что малый; Этот хоровод в душе как белые гребни волн в море; Рука просто как каменная).

Сост. имен. сказ. может осложняться 3м компонентом — тогда оно сост. из предикативного прилагательного, связки и именной части (Рад быть полезным).

14. Дополнение. Дополнение прямое и косвенное, предложное и беспредложное.

Дополнением называют второстепенный член предложения, поясняющий слово со значением действия, предмета или признака и обозначающий объект в каком-либо отношении к действию или проявлению признака. В роли морфологизованного дополнения выступает имя существительное в косвенном падеже: выполнить задание, защитник свободы, полный надежды.

Дополнение может быть выражено также местоименными существительными (сообщать нам, попросить кого-либо), количественными числительными (прибавить два), субъектным инфинитивом (просить встретиться), объектным инфинитивом (предложить вернуться), субстантивированными словами (заниматься с отстающими, пообедать в столовой), синтаксически неразложимыми словосочетаниями (прочитать несколько книг, выделить одного из лучших), фразеологическими словосочетаниями (найти его ахиллесову пяту).

Различают дополнение прямое и дополнение косвенное.

Прямое дополнение выражено формой винительного падежа без предлога и зависит: 1) от переходного глагола (дать совет, написать сочинение); 2) от некоторых слов категории состояния (жалко девочку, больно руку). Форма родительного падежа может выступать в функции прямого дополнения: 1) при переходных глаголах с отрицанием (не понимать вопроса, не замечать ошибок); 2) при указании на неполноту перехода действия на предмет (выпить воды); 3) при некоторых категориях состояния (жаль потерянного времени).

Косвенное — это дополнение, выраженное формой винительного падежа с предлогом, а также формами других косвенных падежей без предлогов и с предлогами. Например: Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.; Подоконник был загромождён мазями в жестянках.; Я взбежал по маленькой лестнице.

15. Определение. Определения согласованные и несогласованные. Приложение.

Основная функция определений — называние признака предмета. По характеру грамматической связи с определяемым словом все определения делятся на согласованные и несогласованные.

Согласованные определения выражаются теми частями речи, которые, относясь к определяемому слову, способны уподобляться ему в числе и падеже, а в единственном числе — и в роде. Они могут быть выражены:

1. прилагательными

2. причастиями

3. местоименными прилагательными — Наш преподаватель опоздал на зачет.

4. порядковыми числительными — Второй студент получил тройку.

5. количественным числительным «один» — Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть.

Определением нельзя считать прилагательное, входящее в устойчивое фразеологическое сочетание — Черное море.

Несогласованное определение связывается с определяемым словом по способу управления или примыкания — стихи поэта, езда шагом. Они могут быть выражены:

1. существительными без предлогов и с предлогами

2. личным местоимением — В его глазах читалась такая тоска.

3. сравнительной степенью прилагательного — Выше и толще мужчину я не видела.

4. наречием

5. инфинитивом — с желанием сдать экзамен.

Приложение — определение, выраженное сущ., стоящим в том же падеже, что и определяемое слово. Характеризуя предмет, приложение дает ему другое название. Приложение могут относиться к любому члену предложения, выраженному сущ., личным местоимением, субстантивированным причастием и прилагательным, числительным. Приложение может присоединяться к определяемому слову при помощи пояснительных союзов «то есть», «или», «как», при помощи слов «например», «по имени». Примеры: город-крепость, ученик-отличник, зима-чародейка, река Волга, дерево эвкалипт, старик пастух.

16. Обстоятельство. Способы выражения обстоятельств, разряды по значению. Обособление обстоятельств.

Обстоятельство- это второстепенный, поясняющий член предложения, который обозначает действие или признак, и указывающий на способ совершения действия. Обстоятельства могут быть выражены:

1. наречиями: Было светло, но по-осеннему скучно и серо. 2. деепричастиями Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал; 3. существительными в Творит. падеже без предлога: Всей кровью ненавидя и любя, вы вынесли, дожили. 4. сущ-ми в косвенных падежах с предлогами: Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зноя, и застывает ввечеру густой прозрачною смолою.

5. инфинитивом: Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей. 6. фразеологическими сочетаниями наречного типа: Он работал не покладая рук. 7. словосочетаниями синтаксически неделимыми: сочетания числительных с формой родительного падежа имени существительного (А вернулся он домой только через трое суток) или сочетания существительных с прилагательными (Кто-то шел мерной тяжелой походкой).

Разряды по значению:

Обстоятельства образа действия обозначают качество действия, состояния, а также способ совершения действия или проявления признака. Он стриг волосы под гребенку. Способ совершения действия иногда определяется посредством сравнения, уподобления. В таких случаях употребляется форма творительного падежа имени существительного без предлога: Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем. Сходное значение в некоторых случаях передаётся им. существительными с предлогами подобно, наподобие, а также сравнительными оборотами с союзами как, будто, словно, точно: Удар упал подобно грому; Значение способа действия конкретизуется при указании на совместность или раздельность совершения действия: Как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем, ты меня часто спрашивал…; Он снимал большие квартиры и сдавал их по комнатам холостым офицерам. Обстоятельства степени проявления действия, состояния или признака: Кушать страсть хочется; Волны сильно плещут. Обстоятельства места обозначают место совершения действия или проявления состояния. Обстоятельства могут обозначать собственно место: В знакомой сакле огонек то трепетал, то снова гас; направление движения (исходный пункт и конечный): Однажды русский генерал из гор к нему проезжал; путь движения: Теплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Обстоятельства времени дают временную характеристику действия, состояния или признака. Указание на время может быть вне определенного предела: Милый лес, где я мальчонкой плел из веток шалаши… .Обстоятельство времени порою содержат указание на определенный предел (исходный временной момент и конечный): Береги платье снову, а честь смолоду. Обстоятельства меры дают количественную характеристику действия, состояния или признака. Мера времени: Всю неделю Макар ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Мера пространства: Невидная еще без солнечного света роса в душистой высокой конопле, из которой выбраны были уже ромашки, мочила ноги и блузу Левина выше пояса. Мера количества: Она уже трижды ходила просить свидания с Павлом. Мера веса, стоимости: Ехал я на курьерском в первом классе, что обошлось редактору недешево; Купленное железо весило несколько пудов. Обстоятельства причины указывают на причину возникновения действия или признака, а также дают обоснование действия или состояния: У него от испуга сжалось и похолодело сердце. Обстоятельства причины могут включать в свой состав предлоги, подчеркивающие их значение: по причине, ввиду, по случаю, в силу, на основании, благодаря и др. Впрочем, ввиду недостатка времени, не будем отклоняться от предмета лекции. Обстоятельства цели обозначают цель совершения того или иного действия и выражаются обычно наречиями или инфинитивом: По улицам слона водили, как видно, напоказ. Примечание. Инфинитив, присоединяемый союзом чтобы, квалифицируется как придаточная часть сложноподчиненного предложения. Он возвратился попрощаться. — Он возвратился, чтобы попрощаться. Обстоятельства цели могут быть выражены и именами существительными с предлогами: На юг я приехал для работы над книгой.

Обстоятельства условия обозначают условия, при которых может совершиться действие, и относятся, как и обстоятельства цели, только к членам предложения, выраженным глаголом, или ко всей предикативной единице. Обстоятельства условия выражаются именами существительными с предлогами (обычно употребляется предлог при или предложное сочетание в случае) или деепричастиями: Только сделав невероятное усилие, больной сможет перевернуться на другой бок. Обстоятельства уступки обозначают факт, вопреки которому совершается действие. Обстоятельства уступки могут быть выражены существительными с предлогами вопреки, при, против, а также предложными сочетаниями несмотря на, невзирая на: Я заметил, что Сметанина, несмотря на порывистый, веселый нрав, много молчала.

Обстоятельства уступки выражаются также деепричастными оборотами.

Обособление обстоятельств.

Источник