Предел прочности скальных грунтов при растяжении

Содержание статьи

Прочность грунта — sprosigeologa.ru

Прочность грунтаПрочность грунта (далее – ПГ) – это способность грунта сопротивляться разрушению, в основном при механическом воздействии на него. Ее выражают и оценивают временным сопротивлением сжатию, разрыву, скалыванию (для полускальных и скальных грунтов), сдвигу (для глинистых грунтов и песков). Она обусловлена взаимодействием между элементами, составляющими грунт.

ПГ зависит не только от самого грунта, но и от вида напряжённого состояния (растяжение, сжатие, изгиб и др.), условий эксплуатации (температура, скорость нагружения, длительность и число циклов нагружения, воздействие окружающей среды и т.д.). В зависимости от всех этих факторов в механике грунтов приняты различные категории: предел ПГ, предел текучести, предел усталости и др. Повышение ПГ достигается термической и механической обработкой, введением добавок, применением армированных и композиционных материалов.

Виды прочности грунта

Длительная прочность – ПГ при длительном действии нагрузки. Характеризуется кривой длительной прочности. Она зависит, в основном от прочности структурных связей грунта.

У грунтов с крепкими кристаллизационными и конденсационными связями прочность до их разрушения снижается до 70-90% от начальной (для большинства скальных грунтов до 60-80%). При наличии самых слабых структурных связей (коагуляционных) длительная прочность уменьшается до 20-60% от начальной.

В глинистых грунтах длительная ПГ зависит также от их влажности и консистенции. У глинистых грунтов пластичной консистенции прочность с течением времени при постоянной нагрузке снижается сравнительно быстро, и длительная ПГ для текучепластичных глин составляет от 20-40% до 50-60% для тугопластичных глин от начальной прочности. У мёрзлых грунтов длительная ПГ составляет 15-50% от начальной прочности, длительная ПГ льда уменьшается до нуля. При сжатии прочность снижается в меньшей мере, чем при сдвиге и тем более при растяжении. В условиях сложного напряжённого состояния, чем больше среднее нормальное напряжение, тем в меньшей степени снижается прочность. С ростом температуры снижение ПГ идет интенсивнее.

Контактная прочность – характеристика твёрдости породы, определяемая при вдавливании штампа в необработанную поверхность образца и составляющая, например, для песчаников 3,5 – 18,0 МПа, для сланцев 3,0 – 7,0 МПа.

Мгновенная прочность – ПГ при мгновенном приложении нагрузки.

Прочность грунта на сжатие – разрушение грунта при сжатии. Проводится в условиях свободного бокового расширения (такое испытание называется простым или одноосным сжатием) или при его ограничении. Она характеризуется пределом прочности на одноосное сжатие Rс и равно частному от деления максимальной разрушающей нагрузки на площадь поперечного сечения образца до испытания. По величине Rс приближённо оценивается несущая способность свай. Она прямо пропорциональна предельной расчётной величине прочности на одноосное сжатие. Величина Rс используется также для определения устойчивости массива грунтов, в котором происходит подземная выработка, величин его смещения, нагрузок на крепь и параметров крепи. По значению Rс вычисляют коэффициент крепости по Протодьяконову.

Предел прочности на одноосное сжатие в лабораторных условиях изучают на образцах правильной (кубической или цилиндрической) и неправильной форм. Между пределом прочности на одноосное сжатие для образцов правильной Rс и неправильной Rс.н. формсуществует эмпирическая взаимосвязь Rс=5,3 Rс.н. Предел прочности на одноосное сжатие зависит от трещиноватости грунта, размера, формы и характера упаковки слагающих грунт частиц, прочности структурных связей между частицами, степени насыщения грунта водой или льдом.

Стандартная прочность – ПГ (песчаных и глинистых), оцениваемая методом медленного сдвига после предварительного полного их уплотнения при давлении, соизмеримом с давлением, создаваемым инженерным сооружением.

Структурная прочность – ПГ, обусловленная структурными связями между компонентами грунта, преимущественно твёрдыми. Она зависит от вида компонент и их физической природы, отвечает величине нагрузки, при которой начинается деформирование грунта. Различают структурную прочность при сжатии и сдвиге. Структурная ПГ при сжатии ориентировочно определяется по формуле: σстр=2с cosφ /(1-sinφ), где φ – угол внутреннего трения; с – сцепление.

Прочность грунта фильтрационная – сопротивление грунтов, главным образом песчаных, разрушению при действии на них фильтрационного потока.

Прочность остаточная – минимальное касательное напряжение при данной величине деформации, которое грунт выдерживает без деформирования и разрушения.

Прочность пластическая – предельное сопротивление сдвигу глинистых грунтов, определяемое по результатам лабораторных пенетрационных исследований по формуле: Рm=KaP/h2, где Ka – константа конуса, равная 0,959 при угле вершины конуса 300; Р – усиление пенетрации; h – глубина погружения конического наконечника под действием усилия Р.

Главная—>Справочник геолога—>Прочность грунта

Источник

Ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè è îáîðóäîâàíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñêàëüíûõ ãðóíòîâ è ãîðíûõ ïîðîä

ñòàòüå ðàññêàçûâàåòñÿ î òðåõ îñíîâíûõ ìåòîäàõ îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ãîðíûõ ïîðîä ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè/ñæàòèè îáðàçöîâ.  ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäîáíûå èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ âî âñå áîëüøåì êîëè÷åñòâå, à ñðîêè, îòâîäÿùèåñÿ íà èõ âûïîëíåíèå, ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå ñæàòûìè, àâòîð ïðåäëàãàåò ïðèìåíåíèå ìåòîäà, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðóøåíèè îáðàçöîâ ïðîèçâîëüíîé ôîðìû âñòðå÷íûìè ñôåðè÷åñêèìè èíäåíòîðàìè. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé â ñòàòüå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ÏÑÍ-0.16.10 è ÏÑÍ-1.14.10, ðàçðàáîòàííîãî ñïåöèàëèñòàìè ÎÎÎ «ÏðîãðåññÃåî».

íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïûòàíèÿ ñêàëüíûõ ãðóíòîâ è ãîðíûõ ïîðîä ìåòîäîì îäíîîñíîãî ñæàòèÿ ïðèîáðåòàþò âñå áîëüøóþ âàæíîñòü â èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèÿõ. Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû è çà å¸ ïðåäåëàìè ïîñòîÿííî ðàñòåò ïîòðåáíîñòü â ïðîâåäåíèè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êà÷åñòâåííûõ èñïûòàíèé ñêàëüíîãî ãðóíòà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ìåòîäèê è ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèõ â êðàò÷àéøèå ñðîêè è ñ ìèíèìàëüíûìè ðåñóðñíûìè è ôèíàíñîâûìè çàòðàòàìè âûïîëíÿòü ýòè èññëåäîâàíèÿ áåç ïîòåðè êà÷åñòâà.

Ìåòîäû èñïûòàíèé

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò òðè îñíîâíûõ ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ãîðíûõ ïîðîä ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè/ñæàòèè îáðàçöîâ. Îíè îïèñàíû â ÃÎÑÒ 21153.3-85 è ÃÎÑÒ 24941-81 [1, 2].

Ïåðâûé ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè ïðåäåëà ïðî÷íîñòè öèëèíäðè÷åñêèõ è ïðèçìàòè÷åñêèõ îáðàçöîâ ïðÿìûì ðàñòÿæåíèåì. Ìåòîä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïîðîäû ïî ñëàáåéøåìó ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ îáðàçöà ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè â íàïðàâëåíèè åãî îñè, çàäàííîì îòíîñèòåëüíî ñëîæåíèÿ (ñëîèñòîñòè) ïîðîäû.

Ñóùíîñòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé öèëèíäðè÷åñêèõ èëè ïðèçìàòè÷åñêèõ îáðàçöîâ. Èññëåäîâàíèå ñâîäèòñÿ ê èçìåðåíèþ ðàçðóøàþùåé ñèëû ïðè ïðîäîëüíîì ðàñòÿæåíèè îáðàçöà ÷åðåç ñòàëüíûå îáîéìû çàãðóçî÷íîãî óñòðîéñòâà.

Âòîðîé ìåòîä ïðåäïîëàãàåò ðàçðóøåíèå öèëèíäðè÷åñêèõ îáðàçöîâ ñæàòèåì ïî îáðàçóþùåé. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìàññîâûõ èñïûòàíèé ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ãîðíîé ïîðîäû ïî îïðåäåëåííîìó ñå÷åíèþ îáðàçöà ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè â íàïðàâëåíèè, çàäàííîì îòíîñèòåëüíî ñëîæåíèÿ (ñëîèñòîñòè) ïîðîäû.

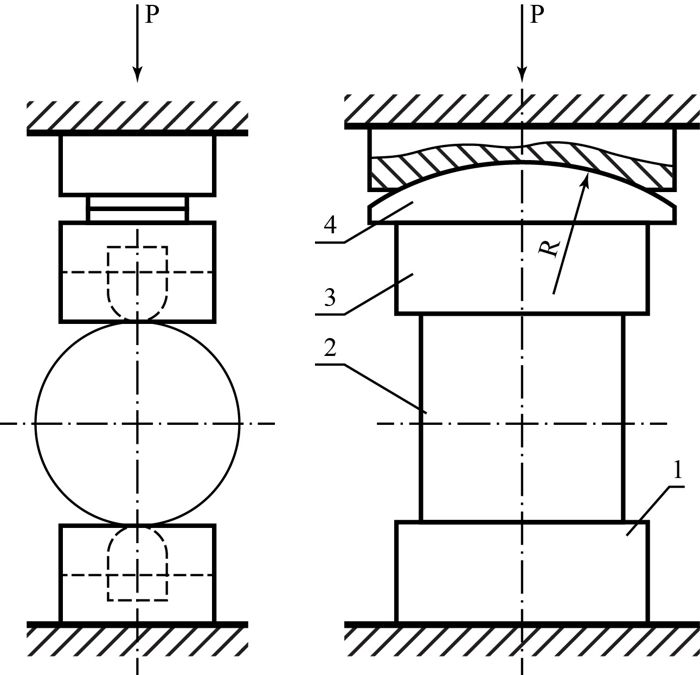

Ñóùíîñòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé öèëèíäðè÷åñêèõ îáðàçöîâ. Ïðè èñïûòàíèè èçìåðÿþòñÿ çíà÷åíèÿ ðàçðóøàþùåé ñèëû, ïðèëîæåííîé ÷åðåç ñòàëüíûå âñòðå÷íî íàïðàâëåííûå ïëèòû èëè êëèíüÿ íàãðóçî÷íîãî óñòðîéñòâà ê îáðàçóþùèì îáðàçöà íà åãî äèàìåòðàëüíîì ñå÷åíèè, îðèåíòèðîâàííîì çàäàííûì ñïîñîáîì îòíîñèòåëüíî ñëîæåíèÿ (ñëîèñòîñòè) ïîðîäû. Ñõåìà íàãðóæåíèÿ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 1.

Ðèñ. 1. Ñõåìà íàãðóæåíèÿ îáðàçöà. 1 — íèæíÿÿ ïëèòà (íèæíèé êëèí); 2 — îáðàçåö; 3 — âåðõíÿÿ ïëèòà (âåðõíèé êëèí); 4 ñåãìåíò

Òðåòèé ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðóøåíèè îáðàçöîâ ïðîèçâîëüíîé ôîðìû âñòðå÷íûìè ñôåðè÷åñêèìè èíäåíòîðàìè. Ìåòîä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ è ìàññîâûõ èñïûòàíèé ãîðíûõ ïîðîä â ëàáîðàòîðíûõ è ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè â íàïðàâëåíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì ê ñëàáåéøåìó ñå÷åíèþ, ïðîõîäÿùåìó ÷åðåç îñü íàãðóæåíèÿ îáðàçöà.

Ñóùíîñòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåðåíèè ðàçðóøàþùåé ñèëû, ïðèëîæåííîé ê îáðàçöó ÷åðåç ñòàëüíûå âñòðå÷íî íàïðàâëåííûå ñôåðè÷åñêèå èíäåíòîðû. Ñõåìà íàãðóæåíèÿ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 2 [2].

Ðèñ. 2. Ñõåìà íàãðóæåíèÿ îáðàçöà. 1 — êîðïóñ; 2 — íèæíèé øòîê; 3 — âêëàäûø; 4 -èíäåíòîð; 5 — âåðõíèé øòîê

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò òðåòèé ìåòîä èñïûòàíèÿ ñêàëüíûõ ãðóíòîâ (ãîðíûõ ïîðîä), ïîñêîëüêó îí èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ îòíîñèòåëüíî ïåðâûõ äâóõ â óñëîâèÿõ ìàññîâûõ èñïûòàíèé. Îñíîâíûì åãî ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ñêîðîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ò.ê. ìåòîä ïîçâîëÿåò èñïûòûâàòü îáðàçöû ïðîèçâîëüíîé ôîðìû, íå òðåáóÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè ãðóíòà, ÷òî, êàê ïðàâèëî, è çàíèìàåò áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè â èñïûòàíèè. Êðîìå òîãî, ïîäãîòîâêà îáðàçöà ãðóíòà äëÿ èñïûòàíèé ïî ïåðâûì äâóì ìåòîäàì òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ïëîùàäåé è îáåñïå÷åíèÿ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé òðóäà, ñâÿçàííûõ ñ î÷èñòêîé ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà îò ìóñîðà è ïûëè, ÷òî âåñüìà òðóäíî, à èíîãäà è íåâîçìîæíî îðãàíèçîâàòü â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ.

Ïðîâåäåíèå èñïûòàíèÿ ïî òðåòüåìó ìåòîäó ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà:1. Îáðàçåö óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåæäó èíäåíòîðàìè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îñü íàãðóæåíèÿ îáðàçöà áûëà îðèåíòèðîâàíà îòíîñèòåëüíî ñòðîåíèÿ (ñëîèñòîñòè) ïîðîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûì íàïðàâëåíèåì ðàñòÿæåíèÿ ïîðîäû.2. Îáðàçåö ðàâíîìåðíî íàãðóæàåòñÿ äî ðàçðóøåíèÿ ñî ñêîðîñòüþ 0,1-0,5 êÍ/ñ.3. Çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíà ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè ðàçðûâà îáðàçöîâ â ñì2 ñ ïîãðåøíîñòüþ äî 0,10 ñì2.

Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè (σp, ÌÏà) êàæäîãî îáðàçöà âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

,

ãäå P — ðàçðóøàþùàÿ ñèëà, êÍ; S — ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè ðàçðóøåíèÿ îáðàçöà, ñì2; K — áåçðàçìåðíûé ìàñøòàáíûé êîýôôèöèåíò.

Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ñæàòèè (σñæ, ÌÏà) äëÿ êàæäîãî îáðàçöà âû÷èñëÿåòñÿ ïî êîððåëÿöèîííûì çàâèñèìîñòÿì, èñõîäÿ èç ïîëó÷åííîãî çíà÷åíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè (σð, ÌÏà). Ýòè çàâèñèìîñòè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.

Òàáë. 1. Êîððåëÿöèîííûå çàâèñèìîñòè äëÿ âû÷èñëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ñæàòèè

Ðàçíîâèäíîñòè ãîðíûõ ïîðîä | Êîððåëÿöèîííûå çàâèñèìîñòè |

Àðãèëëèòû, ìåðãåëè | σñæ = 16σð |

Àëåâðîëèòû, èçâåñòíÿêè | σñæ = 20σð |

Ïåñ÷àíèêè | |

ãëèíèñòûå | σñæ = 18σp |

êàðáîíàòíûå | σñæ = 21σð |

êâàðöåâûå | σñæ = 25σð |

Ïðî÷èå îñàäî÷íûå | |

ïðè σð ≤1 ÌÏà | σñæ = 12σð |

ïðè σð > 1 ÌÏà | σñæ = 20σð — 8 ÌÏà |

Èçâåðæåííûå è ìåòàìîðôè÷åñêèå | σñæ = 25σð |

Âîçìîæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ

íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíî è çàïóùåíî â ñåðèþ ïðîèçâîäñòâî íîâåéøåãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èñïûòàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä ÏÑÍ-0.16.10 è ÏÑÍ-1.14.10.

Êîíñòðóêöèÿ ïðèáîðà ÏÑÍ îáåñïå÷èâàåò ïðèëîæåíèå íàãðóçêè íà îáðàçåö äî 100 êÍ (10 òîíí ñèëû) ñ ïîìîùüþ ãèäðîìåõàíè÷åñêîãî ïðèâîäà øòîêà íàãðóæàòåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïûòûâàòü âûñîêîïðî÷íûå ïîðîäû, òàêèå êàê ãðàíèòû, ìàãíåòèòû è ò.ï. Ãèäðîìåõàíè÷åñêèé ïðèâîä ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì â óñëîâèÿõ óäàðíûõ íàãðóçîê (ìîìåíò ðàçðóøåíèÿ îáðàçöà) è ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü âûñîêèå íàãðóçêè ïðè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ ãàáàðèòàõ è âåñå óñòàíîâêè, ÷òî ìîæåò áûòü íåìàëîâàæíî â ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Íàãðóçêà íà îáðàçåö ïðèêëàäûâàåòñÿ ñìåííûìè ñôåðè÷åñêèìè èíäåíòîðàìè, êîòîðûå ìîãóò áûòü âûïîëíåíû êàê â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 24941-81 ñ äèàìåòðîì ñôåðû 15 ìì, òàê è â ñîîòâåòñòâèè ñ ASTM D 5731-08 ñ äèàìåòðîì ñôåðû 10 ìì. [4, 5].  êà÷åñòâå èçìåðèòåëüíîãî îðãàíà â ïðèáîðå èñïîëüçóåòñÿ âñòðîåííûé â ãèäðîìàãèñòðàëü âûñîêîòî÷íûé äàò÷èê äàâëåíèÿ, ïîäêëþ÷àåìûé ê ýëåêòðîííîìó êîíòðîëëåðó ñ ðåæèìîì ôèêñàöèè ìàêñèìàëüíîãî äàâëåíèÿ â ìîìåíò ðàñêîëà îáðàçöà, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ â òîì ÷èñëå â óñëîâèÿõ óäàðíûõ íàãðóçîê.

Ðèñ. 3. Ïðèáîð äëÿ èñïûòàíèÿ ñêàëüíûõ ãðóíòîâ ïî ÃÎÑÒ 21153.3-85 «ÏÑÍ-0.16.10»

Òàáë. 2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà äëÿ èñïûòàíèÿ ñêàëüíûõ ãðóíòîâ

Ïðèâîä ãèäðàâëè÷åñêèé | |

Ìàêñèìàëüíàÿ îñåâàÿ íàãðóçêà | 100 êÍ |

Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé | +/- 0,5 êÍ |

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå | 200 áàð |

Ðàáî÷èé õîä ïîðøíÿ | 110 ìì |

Ãàáàðèòû îáðàçöà | 100õ100õ100 ìì |

Ãàáàðèòû ïðèáîðà ÄõØõÂ | 520õ490õ680 ìì |

Ìàññà ïðèáîðà â ñáîðå | 55 êã |

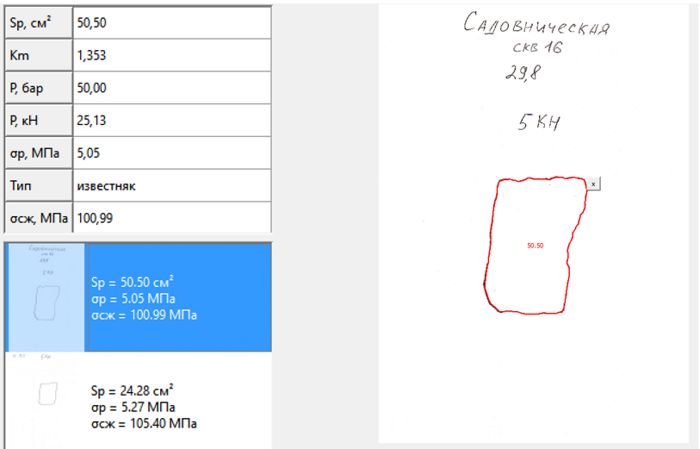

Ïðèáîð ÏÑÍ-0.16.10 êîìïëåêòóåòñÿ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, ïîçâîëÿþùèì ïðîâîäèòü àâòîìàòèçèðîâàííóþ îáðàáîòêó ðåçóëüòàòîâ îïûòà, âêëþ÷àÿ àâòîìàòè÷åñêèé ðàñ÷åò ïëîùàäè ñêîëà îáðàçöîâ ïî îòñêàíèðîâàííîé ïðîåêöèè ïîâåðõíîñòè ñêîëà. Îáðàáîòêà ïðîèñõîäèò ïî àëãîðèòìó, îïèñàííîìó âûøå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 21153.3-85 è ÃÎÑÒ 24941-81.

Âñå ýòè ïðåèìóùåñòâà ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü ñêîðîñòü ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé, óìåíüøèòü ïîãðåøíîñòü ðåçóëüòàòîâ, à òàêæå ïîëó÷èòü îòëè÷íûå ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà è ìàêñèìàëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ îòäà÷ó.

Ðèñ. 4. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 21153.3-85 è ÃÎÑÒ 24941?81 íà ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè PG-TEST «ÏðîãðåññÃåî»

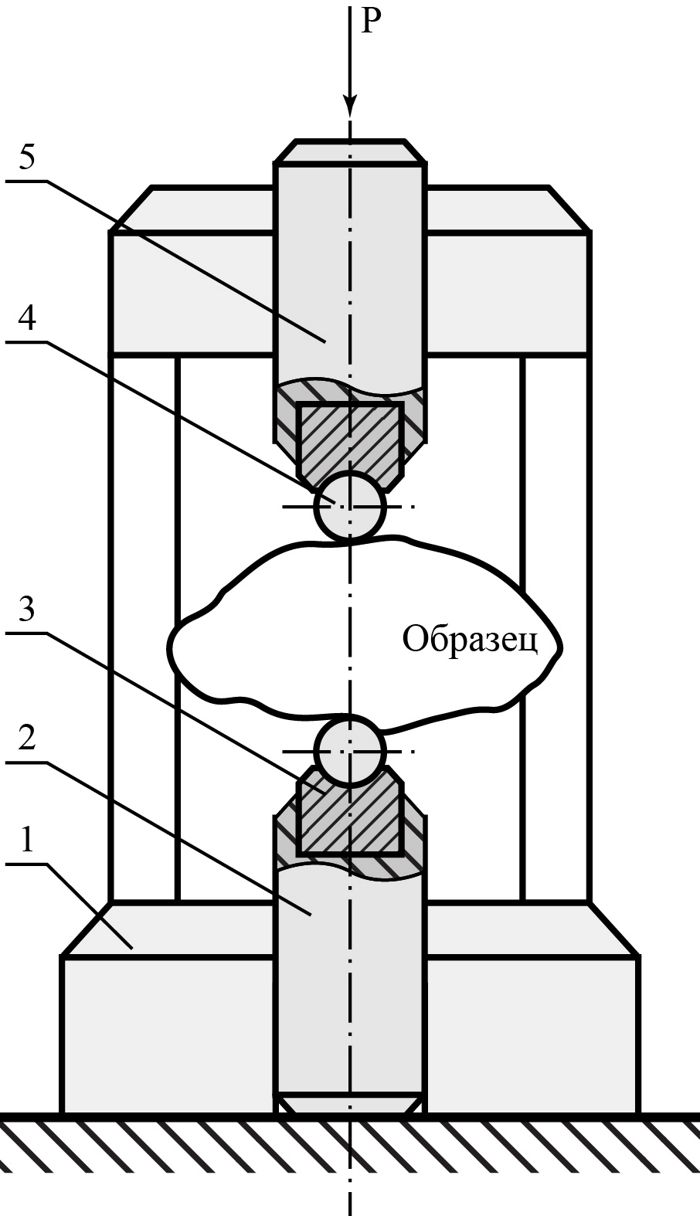

Òàêæå ñóùåñòâóþò ìîäèôèêàöèè ïðèáîðîâ ÏÑÍ, îñíàùåííûå âûñîêîòî÷íûì äàò÷èêîì ïåðåìåùåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèì êîíòðîëåðîì äëÿ âûãðóçêè äàííûõ îïûòà â êîìïüþòåðíûé èíòåðôåéñ. Òàêèì îáðàçîì, äàííàÿ ìîäèôèêàöèÿ ïðèáîðà (ÏÑÍ-1.14.10) ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü èñïûòàíèÿ íå òîëüêî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ãîðíûõ ïîðîä, íî è èñïûòàíèÿ íà äåôîðìèðóåìîñòü.

Ðèñ. 5. Ïðèáîð äëÿ èñïûòàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä ïî ÃÎÑÒ 21153.3-85 è ÃÎÑÒ 24941?81 «ÏÑÍ-1.14.10»

Òàáë. 3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà äëÿ èñïûòàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä

Ïðèâîä ìåõàíèêî-ãèäðàâëè÷åñêèé | |

Ìàêñèìàëüíàÿ îñåâàÿ íàãðóçêà | 100 êÍ |

Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé | +/- 0,5 êÍ |

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå | 200 áàð |

Ðàáî÷èé õîä ïîðøíÿ | 110 ìì |

Ãàáàðèòû îáðàçöà | 100õ100õ100 ìì |

Ãàáàðèòû ÄõØõÂ | 520õ490õ680 ìì |

Ìàññà ïðèáîðà â ñáîðå | 60 êã |

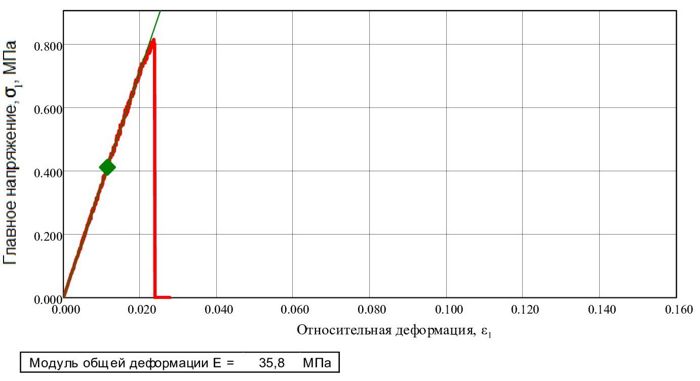

êà÷åñòâå ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèÿ íà äåôîðìèðóåìîñòü îïðåäåëÿþòñÿ ñòàòè÷åñêèé êîíòàêòíûé ìîäóëü îñòàòî÷íîé äåôîðìàöèè ãîðíîé ïîðîäû è ñòàòè÷åñêèé êîíòàêòíûé ìîäóëü óïðóãîñòè ãîðíîé ïîðîäû.

òîæå âðåìÿ, íà ïðèáîðå ÏÑÍ-1.14.10, îñíàùåííîì êîíòðîëëåðîì ïðåîáðàçîâàíèÿ äàííûõ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü âûãðóçêè ÷èñëîâûõ çíà÷åíèé èçìåðÿåìûõ âåëè÷èí â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî îïûòà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íàèáîëåå èíôîðìàòèâíóþ è òî÷íóþ äåôîðìàöèîííóþ õàðàêòåðèñòèêó ïîðîäû. Ïðèìåð èñïûòàíèÿ ïðåäñòàâëåí íà ðèñóíêå 6.

Ðèñ. 6. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ ýêñïåðèìåíòà íà ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè PG-TEST «ÏðîãðåññÃåî»

êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ïðèáîðàõ ñåðèè ÏÑÍ ìîæíî ïðèìåíÿòü ñìåííûå ïëîñêèå øòàìïû (ðèñ. 7), âûïîëíåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 21153.3-85 (ñì. ðèñ. 1). Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü èñïûòàíèÿ â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëîâ ïðî÷íîñòè è îäíîîñíîãî ðàñòÿæåíèÿ/ñæàòèÿ.

Ðèñ. 7. Ñìåííûå ïëîñêèå øòàìïû (ÃÎÑÒ 21153.3-83)

Äàííûé ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåðåíèè ðàçðóøàþùåé ñèëû ïðè ìíîãîêðàòíîì ðàñêàëûâàíèè îáðàçöîâ ïëàñòèí÷àòîé è áðóñ÷àòîé ôîðìû è îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè ñæàòèè, òî åñòü â èçìåðåíèè ðàçðóøàþùåé ñèëû ñæàòèÿ, ïîëó÷åííîé ïðè ðàñêàëûâàíèè îáðàçöîâ êóáîîáðàçíîé ôîðìû. Îáðàçåö íàãðóæàþò ðàâíîìåðíî ñî ñêîðîñòüþ 1-5 ÌÏà/ñ äî ðàñêàëûâàíèÿ ñíà÷àëà íà áðóñêè, çàòåì ïî ïîïåðå÷íûì ëèíèÿì íà êóáèêè ïîëóïðàâèëüíîé ôîðìû. Äèñêè äèàìåòðîì 40-60 ìì ðàñêàëûâàþò íà ÷åòûðå ÷àñòè. Ïðè êàæäîì ðàñêàëûâàíèè îáðàçöà çàïèñûâàþò ðàçðóøàþùóþ ñèëó â êèëîíüþòîíàõ è ñðåäíþþ äëèíó ëèíèè ðàñêîëà â ñàíòèìåòðàõ, êîòîðóþ èçìåðÿþò øòàíãåíöèðêóëåì ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå ±0,05 ñì.

Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè (σêð) â ÌÏà äëÿ êàæäîãî îáðàçöà âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

,

ãäå P — ðàçðóøàþùàÿ ñèëà, êÍ; l — ñðåäíÿÿ äëèíà ëèíèè ðàñêîëà îáðàçöà, ñì; b — òîëùèíà ïëàñòèíû (äèñêà), ñì.

Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ñæàòèè (σêñæ) â ÌÏà äëÿ êàæäîãî îáðàçöà âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

,

ãäå P — ðàçðóøàþùàÿ ñèëà, êÍ; S — ñðåäíÿÿ ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ îáðàçöà, ðàâíàÿ ïîëóñóììå ïëîùàäåé âåðõíåãî è íèæíåãî òîðöîâ îáðàçöà äî åãî ðàçðóøåíèÿ, ñì.

Ïðè îáðàáîòêå ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè ïîðîäû â êà÷åñòâå ÷èñëà ïðîâåäåííûõ åäèíè÷íûõ îïðåäåëåíèé ïðèíèìàþò îáùåå ÷èñëî âûïîëíåííûõ ðàñêîëîâ.

Òàêæå ïðèáîðû ÏÑÍ ìîãóò îñíàùàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûì ìîäóëåì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîïåðå÷íîé äåôîðìàöèè è êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà , âû÷èñëÿåìîãî ïî ôîðìóëå:

,

ãäå çíà÷åíèÿ

è

äèàïîçîíû ïðîäîëüíûõ è ïîïåðå÷íûõ äåôîðìàöèé ñîîòâåòñòâåííî [3].

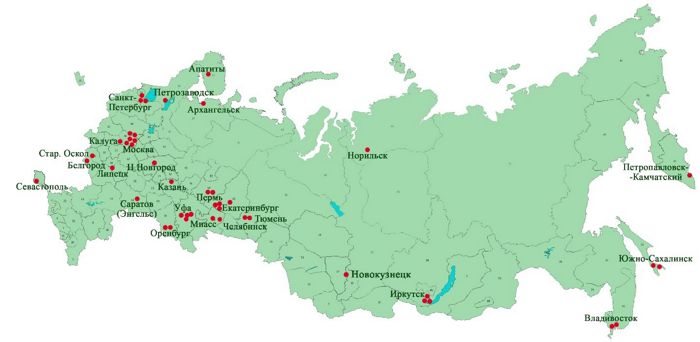

Ïðèáîðû ÏÑÍ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èìåþò àáñîëþòíûõ àíàëîãîâ êàê íà îòå÷åñòâåííîì, òàê è íà çàðóáåæíîì ðûíêàõ. Îáîðóäîâàíèå àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ îáëàñòÿõ â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû.

Ðèñ. 8. Ãåîãðàôèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ «ÏðîãðåññÃåî» äëÿ èñïûòàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä

Ïðèáîðû ÏÑÍ âíåñåíû â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñðåäñòâ èçìåðåíèé.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1. ÃÎÑÒ 21153.3-85 «Ïîðîäû ãîðíûå. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè»

2. ÃÎÑÒ 24941-81 «Ïîðîäû ãîðíûå. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ íàãðóæåíèåì ñôåðè÷åñêèìè èíäåíòîðàìè»

3. ÃÎÑÒ 12248-2010 «Ãðóíòû. Ìåòîäû ëàáîðàòîðíîãî îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê ïðî÷íîñòè è äåôîðìèðóåìîñòè»

4. ASTM D5731-08 «Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications»

5. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Volume 74. Number 3.August 2015

ÏÑÍ

Источник

Испытания скальных грунтов | Прибор одноосного сжатия | Испытания горных пород | Прибор сосредоточенного нагружения | ПрогрессГео

В статье рассказывается о трех основных методах определения предела прочности горных пород при одноосном растяжении/сжатии образцов. В связи с тем, что подобные испытания проводятся всё в большем количестве, а сроки, отводящиеся на их выполнение, становятся все более сжатыми, автор предлагает применение метода, который заключается в разрушении образцов произвольной формы встречными сферическими инденторами. Для проведения испытаний в статье рекомендуется применение нового оборудования ПСН-0.16.10 и ПСН-1.14.10, разработанного специалистами ООО «ПрогрессГео».

Игорь Озмидов

Генеральный директор ООО «ПрогрессГео», советник РАЕН

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Подробнее: Современные методики и оборудование для определения механических свойств скальных грунтов и горных…

Настоящий стандарт распространяется на твердые горные породы с пределом прочности при одноосном растяжении не менее 0,5 МПа и устанавливает следующие методы определения предела прочности при одноосном растяжении породы по образцам, изготовляемым из представительной породной пробы:

метод разрушения цилиндрических и призматических образцов прямым растяжением;

метод разрушения цилиндрических образцов сжатием по образующим;

метод разрушения образцов произвольной формы встречными сферическими инденторами;

метод комплексного определения пределов прочности при одноосном растяжении и сжатии.

Стандарт не распространяется на мерзлые горные породы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Подробнее: ГОСТ 21153.3-85 «Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном растяжении»

К строительным материалам относится продукция, которая используется в строительстве зданий и сооружений, в качестве отделочных, облицовочных и лакокрасочных материалов:

- лесоматериалы и изделия деревянные строительные;

- щебень, песок, глина, камень, керамзит, блоки, плиты;

- материалы из природного камня;

- цемент;

- материалы стеновые и перегородочные,

- известь, гипс, смеси бетонные;

- изделия керамические: плитки, трубы;

- черепица;

- материалы тепло и звукоизоляционные;

- материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные;

- линолеум;

- мастики, пасты, эмульсии кровельные и гидроизоляционные;

- строительные нетканые материалы и др

Подробнее: Испытания на прочность строительных материалов: кирпич, плитка, песок

Методика испытаний бетонов и асфальтобетонов

Основные показатели, которые тщательно проверяются на соответствие стандарту ГОСТ, это прочность на сжатие, на осевое растяжение, морозостойкость, водонепроницаемость и средняя плотность.

Испытания прочности бетона проводятся в лаборатории и путем проведения измерений на строительной площадке.

В лаборатории проводят испытание кубиков бетона. Берут кубик 10х10х10 и применяют к нему давление, определяя граничную силу нажима, при котором материал начинает разрушаться. Таким образом подтверждается марка бетона на прочность (В). Образец должен быть выдержан 28 суток, но возможно определение прочности и для 7-дневного бетона, или выдержанного всего 3 или 14 дней. В таком случае будет определена прочность промежуточной стадии твердения. Например, считается, что 7-суточный бетон имеет 70% прочности.

Виды испытаний бетона

Подробнее: Испытания на прочность строительных материалов: бетон и асфальт

Стандарт устанавливает методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона бетона

Призменную прочность, модуль упругости и коэффициент Пуассона следует определять на образцах-призмах квадратного сечения или цилиндрах круглого сечения с отношением высоты к ширине (диаметру), равным 4. Ширина (диаметр) образцов должна приниматься равной 70, 100, 150, 200 или 300 мм в зависимости от назначения и вида конструкций и изделий. За базовый принимают образец размерами 150´150´600 мм.

Размеры образцов в зависимости от наибольшей крупности заполнителя должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10180-78

Подробнее: ГОСТ 24452-80 БЕТОНЫ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

1. Классификация грунтов по пределу прочности на одноосное сжатие | |||

Разновидность грунтов | Предел прочности на одноосное сжатие | ||

| Очень прочный | > 120 | ||

| Прочный | 120 — 50 | ||

| Средней прочности | 50 — 15 | ||

| Малопрочный | 15 — 5 | ||

| Пониженной прочности | 5 — 3 | ||

| Низкой прочности | 3 — 1 | ||

| Очень низкой прочности | < 1 | ||

Подробнее: Классификация грунтов по пределу прочности на одноосное сжатие

Для характеристики деформационных свойств грунтов используются: модуль деформации E (модуль упругости Еу и модуль общей деформации Еобщ), коэффициент поперечного расширения р., модуль сдвига G и модуль объемного сжатия К.

Показатели деформационных свойств в пределах справедливости закона Гука связаны определенными зависимостями, которые позволяют по двум любым показателям определять остальные.

Модуль упругости Eу равен отношению напряжения при одноосном сжатии к относительной обратимой деформации.

Подробнее: Деформационные свойства скальных грунтов

Испытания образцов на одноосное сжатие являются простейшими и применяются для прочных скальных, полускальных, мерзлых и плотных глинистых грунтов, из которых можно вырезать образец цилиндрической и призматической формы с диаметром или стороной поперечного сечения 40— 45 мм. Особенностью такого испытания является отсутствие боковых напряжений (σх=σу=0), т.е. возможность свободных боковых деформаций грунта (εх = εу—∞).

Согласно рис. 1а относительная деформация образца грунта

(5.1)

Рис. 1. Испытание грунта на одноосное сжатие: а — схема испытания; б — диаграмма деформаций

Связь между напряжением и деформацией устанавливается согласно известному из сопротивления материалов закону Гука σ=εЕ, где Е— модуль упругости грунта.

Таким образом, испытание грунта на одноосное сжатие в наименьшей степени соответствует действительным условиям деформирования грунта в массиве, так как не учитывает реакции окружающего его грунта, который ограничивает боковые перемещения.

Источник