При растяжении мышцы она отвечает рефлекторным укорочением

Содержание статьи

еакция первичного окончания мышечного веретена. Рефлекс на растяжение мышцы

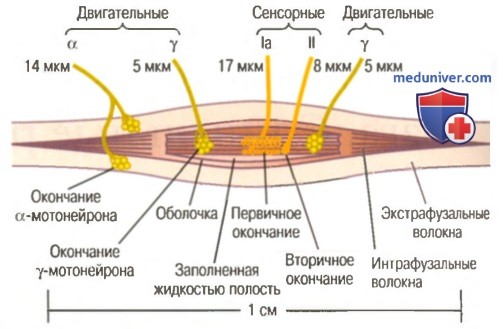

Реакция первичного окончания мышечного веретена. Рефлекс на растяжение мышцыа) Реакция первичного и вторичного окончаний на длину рецептора — статический ответ. Когда рецепторная часть мышечного веретена растягивается медленно, количество импульсов, передаваемых от первичных и вторичных окончаний, возрастает прямо пропорционально степени растяжения, и окончания продолжают передавать эти импульсы в течение нескольких минут. Этот эффект называют статическим ответом мышечного веретена. Это значит, что и первичные, и вторичные окончания продолжают передавать сигналы в течение нескольких минут, если само мышечное веретено остается растянутым.

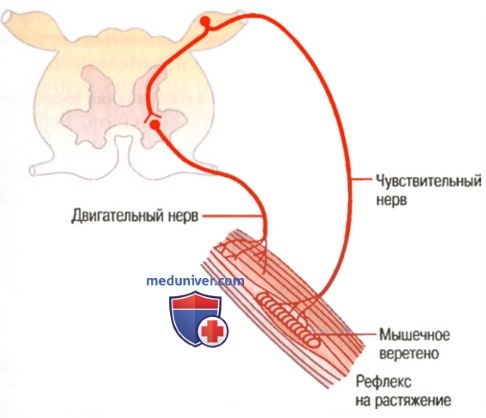

б) Реакция первичного окончания (но не вторичного) на скорость изменения длины рецептора — динамический ответ. Когда длина мышечного веретена изменяется внезапно, первичное окончание (но не вторичное) стимулируется особенно мощно. Это избыточное возбуждение первичного окончания называют динамическим ответному что означает чрезвычайно активную реакцию первичного окончания на высокую скорость изменения длины веретена. Даже когда длина веретена увеличивается лишь на долю микрометра и это увеличение осуществляется в течение доли секунды, первичный рецептор передает громадное количество дополнительных импульсов по большим сенсорным нервным волокнам диаметром 17 мкм, но только до тех пор, пока длина действительно увеличивается. Как только увеличение длины прекращается, этот дополнительный прирост импульсного разряда возвращается к гораздо более низкому уровню, чем статический разряд, все еще присутствующий в ответе. Наоборот, при укорочении веретена происходит прямо противоположное изменение сигнала. Таким образом, первичное окончание посылает чрезвычайно сильные, положительные или отрицательные, сигналы к спинному мозгу, информируя его о любом изменении длины мышечного веретена. в) Регуляция интенсивности статических и динамических ответов гамма-мотонейронами. Гамма-двигательные нервы к мышечному веретену можно разделить на два типа: гамма-динамические (гамма-d) и гамма-статические (гамма-s). Первые из них возбуждают главным образом интрафузальные волокна с ядерной сумкой, а вторые возбуждают в основном интрафузальные волокна с ядерной цепочкой. Когда гамма-d волокна возбуждают волокна с ядерной сумкой, динамический ответ мышечного веретена становится чрезвычайно усиленным, тогда как статический ответ почти не меняется. Наоборот, стимуляция гамма-s волокон, возбуждающих мышечные волокна с ядерной цепочкой, усиливает статический ответ, оказывая лишь незначительное влияние на динамический ответ. Непрерывный разряд мышечных веретен при нормальных условиях. В норме, особенно на фоне некоторой степени возбуждения гамма-эфферентных волокон, в сенсорных нервных волокнах мышечных веретен постоянно возникают импульсы. Растяжение мышечных веретен увеличивает частоту импульсов, тогда как укорочение веретен снижает ее. Таким образом, веретена могут посылать к спинному мозгу положительные сигналы, т.е. увеличенное количество импульсов, свидетельствующее о растяжении мышцы, или отрицательные сигналы, т.е. количество импульсов ниже нормы, что указывает на отсутствие растяжения мышцы. Рефлекс на растяжение мышцыСамым простым проявлением функции мышечных веретен является рефлекс на растяжение мышцы. Всякий раз, когда мышца внезапно растягивается, возбуждение веретен вызывает рефлекторное сокращение крупных мышечных волокон растянутой мышцы и тесно связанных с ней мышц-синергистов. а) Нервный контур рефлекса на растяжение. На рисунке ниже изображен основной контур рефлекса на растяжение мышечных веретен.

Видно, что проприоцептивное нервное волокно типа 1а, исходящее от мышечного веретена, входит в задний корешок спинного мозга. Затем ветвь этого волокна идет непосредственно к переднему рогу серого вещества спинного мозга и синаптически связывается с передними мотонейронами, которые посылают двигательные нервные волокна к той же мышце, от которой исходят волокна мышечных веретен. Таким образом, существует моносинаптический путь, позволяющий рефлекторному сигналу вернуться с кратчайшей задержкой назад к мышце после возбуждения веретена. Большинство волокон типа II от мышечных веретен заканчиваются на множестве вставочных нейронов серого вещества, и их аксоны проводят сигналы к передним мотонейронам с задержкой или выполняют другие функции. — Также рекомендуем «Динамические и статические рефлексы на растяжение. Демпфирующий механизм сокращения» Оглавление темы «Физиология спинальной рефлекторной деятельности»: |

Источник

Глубокие периостальные и сухожильные рефлексы: виды, исследование, интерпретация — Семейная клиника ОПОРА г. Екатеринбург

Рефлексом принято называть ответное воздействие организма на условия внешней среды или раздражение извне. Эти процессы происходят и контролируются благодаря деятельности нервной системы.

Рефлексом принято называть ответное воздействие организма на условия внешней среды или раздражение извне. Эти процессы происходят и контролируются благодаря деятельности нервной системы.

Но стоит учитывать, что рефлексы подразделяются на разные виды, которые осуществляют разнообразные реакции в организме. Так, рефлексы принято разделять на поверхностные и глубокие. Если поверхностные отвечают за небольшое количество реакций, то глубокие, наоборот контролируют большинство из них.

Обследование рефлексов в неврологии позволяет не только определить степень пораженной области центрального и периферического мотонейтрона, но и уровень нарушений в области спинного и головного мозга. В неврологии рефлексы разделяют на реакции поверхностного и глубокого типа.

Рефлексы поверхностного вида отвечают за реакции кожи, слизистых оболочек роговицы глаз, а глубокие за реакции мышечных волокон, надкостницы, сухожилий, суставов. Глубокие рефлексы намного разнообразней и отвечают за множественные реакции в организме.

Что такое глубокие рефлексы

Рефлексы глубокого типа считаются непроизвольными сокращениями мышц, которые выступают в качестве ответной реакции на раздражитель, содержащего рецепторы веретен мышечного вида. Этот процесс происходит в виде непроизвольных сокращений мышц с растяжением сухожилий пассивного характера.

Часто этот тип растяжения определяют во время небольшого отрывистого удара по месту креплений сухожилий к мышцам, который осуществляется специальным неврологическим молоточком. При определении реакции пациент должен принять расслабленное состояние, следует избегать напряжения, скованности.

При этом все мышечные ткани должны быть полностью расслабленными, в противном случае определить наличие и степень того или иного рефлекса будет невозможным. Если у больного будет наблюдаться напряжение в той или иной части мускулатуры, он натянет мышцу, то рефлекс будет неточным или вообще исчезнет.

Если появление реакции происходит с трудом, то врач просит больного отвлечься от исследуемого места, к примеру, при исследовании реакций ног, его просят плотно зажать зубы или же сцепить пальцы на обеих руках и с усилием натянуть руки в стороны, это называется приема Ендрасика.

Степень выявления глубоких рефлексов обычно оценивают по бальной системе:

- 4 балла — максимально повышенная реакция;

- 3 балла – оживленная, но при этом она имеет нормальную выраженность;

- 2 балла – оценивается реакция, у которой выраженность в норме;

- 1 балл – низкая;

- 0 баллов – полное отсутствие.

Степень выраженности реакций у здоровых пациентов может весьма изменяться. Обычно реакции в области ног имеют высокую выраженность и вызываются намного легче, чем реакции на руках.

Не всегда несильное проявление реакций двустороннего типа может быть свидетельством нарушением деятельности пирамидальной нервной системы, эта реакция может происходить и у здоровых людей, которые обладают высокой степенью возбудимости нервной системы.

Сухожильные и периостальные рефлексы

Глубокие рефлексы разделяют на несколько групп, а именно:

- Сухожильные рефлексы – это реакции безусловного типа, которые вызываются при помощи удара специальным неврологическим молотком по месту с креплением сухожилия к области мышечных волокон. Это митотические рефлексы, потому что в их основе состоит процесс растяжения не сухожилий, а мышц, которое происходит из-за растяжения сухожилий.

- Рефлексы периостального вида относятся к безусловным. Реакции этого типа происходят во время растяжения мышц, которые возникают в ответ на возбуждение рецепторов надкостницы. Реакции этого вида проявляются при ударе неврологическим молотком.

Во время обследования обязательно нужно учитывать степень выраженности и симметричности реакций. Обязательно нужно помнить, что выраженность колебаний и симметричности у всех людей индивидуальная и разная. Одинаково рефлексы у всех не могут проявляться, они могут быть ярко оживленными или наоборот не сильно выраженными. Если же возникает асимметрия рефлексов, то это будет признаком наличия в организме органического поражения ЦНС.

Виды сухожильных рефлексов

Один из самых информативных сухожильных рефлексов является Ахиллов. Его вызов возникает во время удара неврологического молотка по участку с ахилловым сухожилием. В итоге возникает сокращение и сгибание стопы. Вызов этого рефлекса осуществляется несколькими методами, а именно:

- Пациент должен сесть. Он садится на колени на поверхность кушетки или стула. При этом стопы должны свободно свисать

- Больной ложится на область живота. Во время этого врач левой рукой должен взять за пальцы обе стопы больного и сдерживать их под прямым углом по отношению к голени.

- Пациент должен принять состояние лежа на спине. Его нога должна согнуться в области крупных суставов с вращением ее кнаружи. После этого производится сгибание стопы в тыльном направлении и производится удар. Во время данной процедуры происходит реакция в виде подошвенного сгибания стопы.

Другие известные сухожильные рефлексы:

- Сгибательно -локтевая реакция. Данная реакция проявляется при произведении удара по области фаланги большого пальца специалиста, которую он помещает на поверхность локтевого сгиба пациента. При этом он надавливает пальцем на участок с сухожилием двуглавой мышцы, которая располагается в месте сгиба локтя. На момент проведения этой процедуры рука пациента должна в участке локтевого сустава принять полусогнутое положение, а зону предплечья необходимо полностью расслабить и поместить на поверхность бедра. Данная реакция сопровождается двигательными реакциями, которые проявляются сгибанием руки в месте сустава локтя.

- Разгибательный локтевой рефлекс. Он проявляется во время удара молотком по месту с сухожилием мышцы плеча трехглавого

вида, которое находится на 1,5-2 см выше отростка в кости локтевого. Во время осуществления данной процедуры руку больного нужно взять чуть выше локтя за область плеча и сдерживать в этом состоянии. Во время определения данного рефлекса наблюдается процесс разгибания руки в зоне сустава локтя.

вида, которое находится на 1,5-2 см выше отростка в кости локтевого. Во время осуществления данной процедуры руку больного нужно взять чуть выше локтя за область плеча и сдерживать в этом состоянии. Во время определения данного рефлекса наблюдается процесс разгибания руки в зоне сустава локтя. - Реакция коленного или петеллярного типа (коленный рефлекс). Эта реакция появляется при воздействии молотка по месту с сухожилием мышцы четырехглавого вида, которое располагается ниже чашечки колена. В итоге наблюдается реакция сокращения и затем разгибается голень. Вызов реакции проводится при помощи двух способов: первый метод — больной принимает положение лежа, при этом врач заводит руку под его колено, которое принимает согнутое состояние под тупым углом, второй метод – больной должен глубоко сесть, а его ноги при этом должны свисать. Процесс растормаживания реакции производится при помощи приема Ендрассика. Во время этого приема больному рекомендуется выполнить сжимание пальцев рук и с усилием растягивать их в стороны. Во время проверки этого рефлекса наблюдается разгибание ноги в суставе колена.

- Фасцикуляции – это заметное глазу непроизвольное дрожание отдельных участков мышц, которое происходит при отсутствии общего сокращения целой мышцы. Это сокращение обуславливаются спонтанным сокращением группы мышц. Для того чтобы выявить наличие фасцикуляции, проводится тщательное обследование больного с максимальным концентрированием внимания на гипотрофичных и паретичных мышечных волокнах. При обследовании пациент ложится на спину и максимально расслабляется. Обследование должно осуществляться в теплой комнате.

- Фибриляции – это спонтанные сокращения отдельных участков мышечных волокон. В отличие от предыдущего рефлекса, фибриляции не определяются визуальным способом. Для их обнаружения используется электромиография.

Рефлекторная дуга коленного рефлекса

Периостальные реакции

Периостальные (надкостничные) рефлексы:

- Реакция надбровного типа (надбровный рефлекс). Определяется в ходе перкуссии молоточком по краям участка в области надбровной дуги. В результате этого наблюдается двигательные реакции в виде смыкания век.

- Рефлекс Бехтерева нижнечелюстного или мандибулярного типа (нижнечелюстной рефлекс). Наблюдается при ударе

молотком по нижнему краю подбородка, при этом пациент должен немного приоткрыть свой рот. В итоге происходит появление двигательной ответной реакции, которая сопровождается сокращениями жевательных мышц, а они в свою очередь вызывают смыкание челюстей.

молотком по нижнему краю подбородка, при этом пациент должен немного приоткрыть свой рот. В итоге происходит появление двигательной ответной реакции, которая сопровождается сокращениями жевательных мышц, а они в свою очередь вызывают смыкание челюстей. - Лопаточно-плечевая реакция Бехтерева. Рефлекс определяется с помощью перкуссии неврологическим инструментом по краю лопатки. Во время проведения данной процедуры рука пациента должна быть в свободном свисающем состоянии. В результате этого процесса должна возникнуть ответная реакция в виде приведения плеча и вращения его кнаружи. При этом афферентный и эфферентный участки рефлекторной дуги проходят в зонах подлопаточного и надлопаточного нерва. Замыкание рефлекторной дуги наблюдается в С5-С6 сегментах спинного мозга. Данный вид рефлекса был описан еще 1902 году А.В. Бехтеревым.

- Глубокая брюшная реакция Бехтерева. Также называется как костно-абдоминальный рефлекс. Этот вид реакции вызывается в результате удара специальным неврологическим молотком по краю реберной дуги, которая располагается достаточно близко к сосковой линии, ближе к центру. В итоге проявляется ответная реакция на этот тип рефлекса в виде спазма волокон мышц на месте раздражения. Замыкание рефлекторной дуги наблюдается на уровне 7 и 12 грудных частей спинного мозга.

- Глубокая брюшная реакция Триумфова. Рефлекс можно вызвать при помощи удара специальным молотком по участку лобка на 1-1,5 см от средней линии с правой или с левой стороны. Во время процедуры появляется ответная двигательная реакция, при которой наблюдается процесс сокращения мышечных волокон, находящиеся со стороны передней брюшной стенки на месте с раздражением. Замыкание рефлекторной дуги наблюдается на уровне седьмого грудного участка в спинном мозге.

- Карпорадиальный рефлекс (запястно-лучевая реакция). Этот тип реакции проявляется во время удара при помощи молотка по

области шиловидного отростка лучевой кости. Во время данного процесса больной должен согнуть свою руку. При этом руку нужно расположить в области между пронацией и супинацией, а кисть должна принять свободное состояние, она помещается на поверхности бедра. Выявление реакции может производиться при помощи двух методов: В положении лежа. Во время этого способа пациент принимает положение лежа, при этом он должен согнуть руки в местах локтевых суставов, а кисти рук он располагает на поверхности живота. В положение стоя. При этом методе пациент принимает положение стоя, при этом он сгибает не до конца руки в месте локтевого сустава. Врач должен удерживать руки пациента в нужном полупранированном положении.

области шиловидного отростка лучевой кости. Во время данного процесса больной должен согнуть свою руку. При этом руку нужно расположить в области между пронацией и супинацией, а кисть должна принять свободное состояние, она помещается на поверхности бедра. Выявление реакции может производиться при помощи двух методов: В положении лежа. Во время этого способа пациент принимает положение лежа, при этом он должен согнуть руки в местах локтевых суставов, а кисти рук он располагает на поверхности живота. В положение стоя. При этом методе пациент принимает положение стоя, при этом он сгибает не до конца руки в месте локтевого сустава. Врач должен удерживать руки пациента в нужном полупранированном положении.

Во время обследования глубоких рефлексов в области руки необходимо внимательно осматривать место с распространением рефлекторной реакции. К примеру, если проводится вызов карпорадиального рефлекса, то может появиться сгибание пальцев кисти, этот процесс будет говорить о наличии поражения в центральном мотонейтроне.

Бывает возникает инверсия или процесс извращения рефлекса – когда вместо двуглавой, проявляется процесс сокращения трехглавой мышцы плеча. Данное расстройство возникает из-за распространения возбуждения на соседние части спинного мозга, при этом, у больного присутствуют также нарушения в области переднего корешка, который интервирует участок двуглавой мышцы.

Во время данного процесса должна возникнуть ответная двигательная реакция на этот рефлекс, которая сопровождается сгибанием и вращением руки в месте локтевого сустава, при этом наблюдается одновременное сгибание пальцев.

Источник

Физиология растягивания

Мышечные волокна

Скелетные мышцы состоят из пучков мышечных волокон. Мышечные волокна могут сокращаться, расслабляться или удлиняться.

Мышечные волокна сокращаются под действием электрического импульса, поступающего от нерва. Одно мышечное волокно всегда сокращается полностью, создавая фиксированную силу. Сила, развиваемая всей мышцей, определяется количеством волокон, вовлеченных в это действие нервной системой.

Соединительные ткани

Соединительные ткани в опорно-двигательном аппарате — это связки, сухожилия и фасции. Связки обоими концами крепятся к костям сустава, сухожилия крепят мышцы к костям, а фасции обволакивают группы мышц и пучки мышечных волокон.

Связки и сухожилия содержат большое количество белка коллагена, который придает им жесткость. Связки и сухожилия практически не растягиваются — избыточная нагрузка на эти ткани может привести к травме. Фасции относятся к эластичным соединительным тканям (содержат белок эластин), и их растягивание повышает гибкость. Большинство упражнений на гибкость направлено на растяжение фасций.

Механизм растягивания

При растягивании сначала вытягиваются мышечные волокна, а затем в направлении вытягивающего усилия выравниваются коллагеновые волокна соединительной ткани. Это позволяет упорядочить волокна в направлении растяжения, благодаря чему в упражнениях на растяжение восстанавливается здоровая структура ткани.

При растяжении мышц часть мышечных волокон растягивается, а часть остается в исходном состоянии. Длина мышцы определяется количеством растянутых волокон (аналогично тому, как длина и сила сжатой мышцы определяется количеством сжатых волокон). Чем больше растянутых волокон, тем длиннее растянутая мышца.

Рефлекс растяжения

В толще мышц находятся нервно-мышечные веретена — нервные окончания, реагирующие на удлинение мышц. Веретена располагаются параллельно мышечным волокнам и растягиваются вместе с ними. При этом они регистрируют как изменение длины мышцы, так и скорость этого изменения.

При сильном или резком удлинении мышцы сигнал от веретен вызывает защитный рефлекс растяжения — мышца самопроизвольно сокращается в попытке помешать удлинению.

Рефлекс растяжения имеет статическую и динамическую составляющие. Статическая составляющая сохраняется все время, пока мышца растянута. Динамическая составляющая — это ответ на скорость изменения длины мышцы, он может быть очень сильным при резком удлинении мышцы и снижается, когда скорость удлинения мышцы уменьшается.

Одна из целей удержания позы растяжения в течение некоторого времени — дать мышечным веретенам адаптироваться к новой длине мышцы с уменьшением интенсивности их сигналов в новом положении.

Реакция удлинения

При сокращении мышца создает натяжение на сухожилии, к которому она крепится. На это реагирует сухожильный орган Гольджи — тип нервного окончания, который находится в местах соединения волокон мышц и сухожилий. Сухожильный орган реагирует на величину возникающей силы натяжения (статический эффект) и на скорость изменения этой силы (динамический эффект: резкое натяжение вызывает сильный сигнал).

Когда сигнал от сухожильного органа превосходит определенный порог, возникает защитная реакция удлинения — резкое самопроизвольное расслабление всей мышцы.

Вторая причина для удержания позы растяжения в течение некоторого времени — позволить произойти реакции удлинения, которая помогает мышце расслабиться (преодолевая рефлекс сжатия).

Взаимное торможение

По отношению к выполняемому движению мышцы можно отнести к одному из четырех типов:

- Агонисты — вызывают движение.

- Антагонисты — вызывают противоположное движение; отвечают за возвращение в начальное положение тела.

- Синергисты — корректируют действие мышцы-агониста для обеспечения нужного направления результирующей силы.

- Стабилизаторы — удерживают остальную часть тела при выполнении движения.

Агонисты и антагонисты обычно находятся с противоположных сторон сустава (например, бицепс и трицепс), а синергисты — на той же стороне, что и агонисты, рядом с ними. При работе крупных мышц-агонистов часто вовлекаются в качестве синергистов находящиеся рядом меньшие мышцы.

Сокращение мышцы-агониста может привести к рефлекторному расслаблению ее антагониста. Это явление называется взаимным торможением.

Взаимное торможение происходит не при всех движениях. Иногда возникает явление совместного сжатия. Например, при приседаниях сжимаются как мышцы брюшного пресса, так и их антагонисты — разгибатели спины.

Упражнения на растяжения легче выполнять с расслабленными, а не с сокращающимися мышцами. Для этого можно использовать эффект взаимного торможения (когда он происходит) — заставляя мышцы-антагонисты расслабляться за счет сжатия агонистов. Также желательно расслабить синергистов мышцы, которую вы растягиваете. Например, при растягивании икроножной мышцы, следует нагнуть стопу, сжав мышцы передней поверхности голени. С другой стороны, икроножная мышца — синергист подколенного сухожилия, поэтому желательно расслабить и его. Для этого нужно выпрямить ногу, сжав тем самым антагониста подколенного сухожилия — четырёхглавую мышцу бедра.

Источник