Работа голосовых связок при произнесении гласных

Содержание статьи

Артикуляция: понятие, этапы формирования, особенности произношения гласных и согласных

Статья:

Артикуляция — это грамотное и членораздельное проговаривание фонем, которое обеспечивается функционированием аппарата речи — подвижных (язык, губы) и неподвижных (зубы, десны, небо) артикуляционных органов.

Артикуляция — сложный механизм, функционирование которого обусловлено скоординированной работой:

- дыхательной системы;

- рта и носоглотки;

- голосовых связок;

- языка и губ.

Членораздельное проговаривание звуков зависит от подвижности речевого аппарата, тогда человеку не требуется прилагать усилия. В фонетике все звуки русского языка подразделяют на гласные и согласные. Их образование имеет свои особенности.

Произношение гласных

Гласные, или тоновые, фонемы формируются посредством движения голосовых связок при прохождении воздушных потоков через гортань. Периодически изменяясь, они образуют тон и звук музыки. При формировании гласных поток воздуха легко проникает через рот, не ощущая преграды.

Характерной особенностью формирования гласных является слабый поток воздуха и равномерное распределение напряжения во всех мышцах рта и гортани.

В логопедии гласные классифицируют по 3 характеристикам:

- вовлечение в процесс губ;

- высота движения языка вверх (вертикальное направление);

- продвижение его вперед или отодвигание назад к гортани (горизонтальное движение).

Существует 6 гласных звуков: а, о, ы, и, у, э. В соответствии с горизонтальным движением гласные разделяют на три ряда:

- первый (э, и) — для их произношения язык выдвигается вперед максимально, упираясь кончиком в нижний ряд зубов;

- средний (а, ы) — во время проговаривания немного сдвинут к гортани;

- задний (о, у) — максимально задвигается назад.

В зависимости от вертикального движения гласные классифицируют на три подъема:

- высокий (у, ы, и) — максимально поднимается к небу;

- средний (о, э) — небольшой подъем;

- низкий (а) — язык не поднимается, а нижняя челюсть идет вниз, широко раскрывая рот.

Произношение согласных

Согласных звуков в нашем языке — 37. Для их формирования поток воздуха задерживается разными преградами. Такие фонемы складываются из шума, а также шума и голоса. Шум образуется во время столкновения потока воздуха с препятствием.

Для прохождения преграды при формировании согласных требуется больший поток воздуха.

При формировании согласного напрягаются мышцы там, где образуется препятствие — сомкнутые губы или зубы, соприкосновение языка с небом или зубами. Активным становится элемент, который создает препятствие — губы, зубы. Незадействованные при проговаривании органы называют пассивными. Это может быть небо, губа, зубы. В зависимости от активности элементов, согласные классифицируют на:

- губные — п, б, м твердое и мягкое;

- губно-зубные — ф и в твердое и мягкое;

- переднеязычные и зубные — т, с, з, л, н твердое и мягкое, ц;

- переднеязычные и небные — ш, ж, р твердое и мягкое, ч мягкое;

- среднеязычные и средненебные — й;

- заднеязычные и задненебные — к, г, х твердое и мягкое.

Каждый согласный имеет характерные признаки:

- Место формирования. Зависит от активного элемента, ответственного за образование преграды и его соприкосновения с пассивным элементом (губные, заднеязычные и задненебные).

- Способ образования. Характеризует преграду, образованную при прохождении струи воздуха и механизм ее преодоления (смычные, дрожащие, щелевые согласные).

- Наличие шума и его интенсивность (шумные и сонорные).

- Присутствие при артикуляции голоса (звонкие и глухие).

- Характерное произношение (мягкие или твердые).

Формирование артикуляции

Фонемы, звукосочетания и слова образуются при скоординированном движении кинем — органов речи. Это согласованное двигательное умение, которое развивается при освоении новых фонем. Высокая двигательная активность органов речи позволяет четко и внятно проговаривать отдельные фонемы обособленно и в произвольной речи.

Ребенок с младенчества разрабатывает артикуляционные навыки, двигая язычком, губами, лицевыми мышцами, сопровождая мимику и жесты диффузными звуками — гулением, лепетом или бормотанием.

Это начальная стадия формирования артикуляции. Непроизвольные движения становятся гимнастикой для речевой системы. Постепенно нарастает сила и разнообразие речевых навыков.

Членораздельная и понятная речь появляется при развитых и подвижных артикуляционных органах. Четкость и разборчивость зависит от напряжения разнообразных мышц — жевательных, мимических, глотательных. Формирование умения проходит с вовлечением дыхательной системы.

При речевом расстройстве дефектолог определяет положение органов речевого аппарата, требуемого для правильного проговаривания фонем. Помочь в формировании четкого произношения могут занятия вокалом, хоровое пение, чтение вслух. Иногда требуется консультация специалиста по стоматологии. Неправильный прикус нарушает дикцию.

Дополнительные занятия с дефектологом и артикуляционная гимнастика ускоряют развитие четкой и понятной речи. Цель упражнений — усвоение навыков членораздельного проговаривания фонем и исправление имеющихся дефектов артикуляции вне зависимости от этиологии (причин появления речевого расстройства). Занятия включают выполнение упражнения для формирования двигательной активности мышц рта, усвоения нужного положения языка, губ и мягкого неба.

Во время занятий важно избегать упоминания фонемы, с которой проводится коррекционная работа.

Во время коррекционной работы логопед при выполнении ребенком упражнения проверяет, правильно ли выбрано положение для произношения выбранного звука.

Задача логопедических занятий — отработка движений и запоминание положения органов речевого аппарата для формирования правильной артикуляции. Артикуляционная гимнастика включает упражнения для разработки мускулатуры лица, органов ротовой полости, мышц плечевого пояса и грудной клетки.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста, напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Источник

Г.А. ТИХОМИРОВА, ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

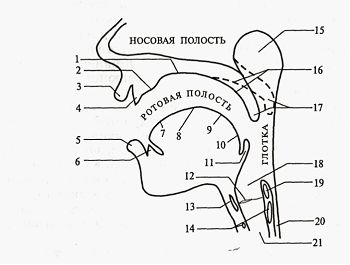

УСТРОЙСТВО РЕЧЕВОГО АППАРАТА. ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ Звуки мы произносим при выдыхании. (Только в одном случае гласный может произноситься при вдыхании: в междометии «А-а…», выражающем страх.) Деление звуков на гласные и согласные обусловлено различием в артикуляции (лат. articulatio < articulare — расчленять, ясно произносить) — работе органов речи (голосовых связок, губ, языка, мягкого нёба), необходимой для произнесения звука речи. Последим работу речевого аппарата.

Произносительный аппарат: 1- твердое нёбо; 2 — альвеолы; 3 — верхняя губа; 4 — верхние зубы; 5 — нижняя губа; 6 — нижние зубы; 7 — передняя часть языка; 8 — средняя часть языка; 9 — задняя часть языка; 10 — корень языка; 11 — надгортанник; 12 -голосовая щель; 13 — щитовидный хрящ; 14 — перстневидный хрящ; 15 — носоглотка; 16 — мягкое нёбо; 17 — язычок; 18 — гортань; 19 — черпаловидный хрящ; 20 — пищевод; 21 — трахея Воздух из легких идет в дыхательное горло. Там он встречает первое препятствие — голосовые связки. Воздушная струя проходит сквозь их сдвиг, колебля голосовые связки. Эти колебания являются периодическими, гармоническими, они создают музыкальный звук, называемый тоном. Для обозначения музыкального звука, тона, используется также термин голос. Наличие тона, или голоса — особенность произнесения гласных. Если голосовые связки раздвинуты, они не колеблются и тон не образуется, в этом случае создается шум — главный компонент при образовании согласных. Таким образом, все звуки представляют собой тоны и шумы. Следующий этап прохождения воздушной струи — это ротовая полость. Слабая струя воздуха, состоящая из чистого тона (что характерно для гласных), проходит ротовую полость свободно. Сильная струя воздуха, состоящая из тона и шума или одного шума, встречает на своем пути препятствия: сближение губ друг с другом, нижней губы с зубами, языка с зубами или нёбом. Возможны следующие варианты: 1. Тон, созданный голосовыми связками, в ротовой полости не осложняется шумами, так как воздушная струя через рот проходит свободно. Так произносятся гласные. 2. Тон осложняется шумом, так как воздушная струя в ротовой полости встречает препятствия. Однако тон преобладает над шумом: несмотря на препятствия, проток для воздушной струи остается достаточно широким. Шум не настолько интенсивен, чтобы стать основным компонентом звука. Так произносятся сонорные согласные [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [j] (последний звук — йот, он присутствует, например, в начале и в конце слова юный ). 3. Тон осложняется шумом; шум преобладает над тоном: препятствия на пути воздушной струи заставляют ее с интенсивным шумом преодолевать их. Так произносятся звонкие шумные согласные: [б], [б’], [в], [в’], [д], [д’], [з], [з’], [ж], [ж’], [г], [г’]. Заметим, что сонорные отличаются от звонких шумных меньшей интенсивностью шума, менее значительными препятствиями на пути воздушной струи. 4. Голосовые связки раздвинуты, тон не образуется; звук создают одни шумы, которыми сопровождается протекание воздушной струи через ротовую полость. Так произносятся глухие шумные согласные: [п], [п’], [ф], [ф´], [т], [т’], [с], [с’], [ц], [ш], , [ч’], [к], [к’], [х], [х’]. При образовании гласных мускульное напряжение почти в равной мере распространяется по всей ротовой полости, а при образовании согласных мускульное напряжение сосредоточено в том месте, где возникает преграда (ср., например, произнесение звуков [и] и [j]). Гласные — ртораскрыватели: чем громче мы их произносим, тем шире раскрываем рот. Согласные — ртосмыкатели: чем громче мы хотим их произнести, тем теснее должны сблизить органы речи. Например, чтобы громче произнести [а], надо рот раскрыть шире; чтобы громче произнести [с], надо плотнее придвинуть язык к зубам. Итак, гласные — это тоновые звуки, т.е. звуки, состоящие из чистого тона (голоса); ртораскрыватели. Сонорные согласные (от лат. sonorous — звонкий, звучный) — звуки, состоящие из тона и шума, причем тон преобладает над шумом. Шумные звонкие согласные — звуки, состоящие из тона и шума, но шум преобладает над тоном, ртосмыкатели. Шумные глухие согласные — звуки, состоящие из одного шума, ртосмыкатели. |

Источник

Работа органов речи. Артикуляция звуков

Уже говорилось (см. § 1), что у человека не было от природы специальных органов речи. Его речевой аппарат сложился в процессе формирования языка. Органы, входящие в пищеварительную и дыхательную системы, не только приспособились к произношению речевых звуков, но и значительно перестроились при этом: ротовая полость укоротилась, гортань и надгортанник опустились вниз, что создало из увеличившейся глотки и ротовой полости одну общую надставную трубу, выполняющую важные функции в процессе образования звуков.

Речевой аппарат состоит:

а) из дыхательного аппарата, включающего легкие, диафрагму, бронхи, дыхательное горло (трахею);

б) гортани с расположенными в ней голосовыми связками и хрящами;

в) надгортанных полостей, т. е. полостей глотки, рта и носа.

Наблюдениями последнего времени установлена активность всех органов в процессе образования речи. Органы дыхания не только дают материал для речи — воздушную струю, но и активно участвуют в ее первичном преобразовании. Применяя метод рентгенокимографирования, т. е. наблюдая одновременно работу органов речи путем рентгенографирования и регистрируя с помощью кимографа давление воздушной струи, исследователи установили, что диафрагма колеблется с определенной амплитудой на каждом речевом звуке, то поднимаясь, то опускаясь, хотя общий процесс выдыхания при этом не прекращается. Под влиянием тех же нервных импульсов, поступающих из коры больших полушарии, совершается согласованное с движениями диафрагмы движение бронхов, в результате чего регулируется скорость и количество подаваемого воздуха, что сказывается как на особенностях образования звуков, так и на слогоделении.

Расположенные в гортани голосовые связки состоят из волокон, идущих в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях. Это дает возможность изменять голосовые связки то толщине и зажимать колеблющиеся элементы голосовых связок в разных местах, что сказывается на их работе, а следовательно — и на характере звуков.

Давление воздушной струи, идущей из легких, вызывает колебание голосовых связок. Возможная частота колебаний находится в диапазоне от 82 до 1100 гц. Появление в нашей речи более высоких звуков происходит за счет обертонов (см. §9).

Голосовые связки принимают участие в образовании всех звуков, кроме глухих согласных, при произношении которых воздух проходит свободно через открытую голосовую щель (расстояние между голосовыми связками). При произношении остальных звуков голосовые связки напряжены, голосовая щель сужена, причем просвет ее при произнесении разных звуков разный (при [и] меньший, чем при (а], и т. д.), что сказывается на амплитуде колебаний голосовых связок, а следовательно — и на высоте звуков.

Непосредственно над гортанью расположена полость глотки (рис. 3), эластичные стенки которой способны напрягаться, меняя тем самым форму глоточной трубки, т. е. глоточного резонатора. От объема глоточной трубки зависит мощность звука (см. § 9). Изменение объёма глоточного резонатора связано с изменением ротового резонатора. Так, при произношении звука [а], когда глоточный резонатор минимален (см. § 9), ротовой резонатор велик; наоборот, когда произносят звук [и], глоточный резонатор имеет максимальный объем, а ротовой резонатор сужен1. Различается форма ротового и глоточного резонатора и в момент произношения различных согласных звуков. Например, при произношении звука [р] глоточная трубка более сужена, чем при произношении звука [л]. Исследователи отмечают три основных типа соотношения ротового и глоточного резонаторов: а) узкий ротовой резонатор и широкий глоточный, б) широкий ротовой резонатор и узкий глоточный, в) средний объем обоих резонаторов. Исследования последнего времени указывают на тесную связь работы всех надгортанных полостей.

Рис. 3. Схема органов речи: I — ротовая полость; II — полость глотки; III — носовая полость; IV — полость гортани. L — нижняя губа; А — передняя часть языка: М — средняя часть языка; Р — задняя часть языка; R — корень языка; V — мягкое нёбо; 0 — маленький язычок (нёбная занавеска); Я — надгортанник; в — верхняя губа; d — край верхних передних зубов; е-задняя поверхность верхних передних зубов; / — альвеолы; g — переднее твердое нёбо; А — передняя часть мягкого нёба; / — задняя часть мягкого нёба.

Из глотки воздух может пройти только в полость рта, если мягкое нёбо поднято, и в полости рта и носа, если мягкое нёбо (небная занавеска) опущено, в последнем случае звуки получают особую носовую окраску. Так возникают носовые согласные [м], [н] и известные некоторым языкам, например французскому, польскому, носовые гласные, т. е. гласныеj с особой дополнительной носовой окраской [о], (е], (а] и т. д.

В полости рта, где получает окончательное оформление большинство звуков, расположен целый ряд подвижных и неподвижных органов речи. Более подвижная нижняя губа может смыкаться с верхней губой или только сближаться с ней так, что между ними остается узкая щель. В первом случав возникают смычные губно-губные звуки [б], [п], [м], во втором — щелинные [w] в английском и украинском языках, При сближении нижней губы с верхними передними зубами возникают щелинные губно-зубные звуки [в], [ф]. Губы участвуют и в образовании некоторых гласных звуков, вытягиваясь в трубочку (при разных типах [у]) или округляясь (при разных типах [о]).

Самым подвижным органом речевого аппарата человека является язык. Принято различать корень, спинку и кончик языка. Спинку языка, кроме того, делят на переднюю, среднюю и заднюю ее части (см. рис.3).

Наибольшей подвижностью обладает кончик языка, который может ложиться на нижние зубы, образуя с верхними зубами узкую межзубную щель, например, при английских щелевых межзубных согласных [Ф], [в] (на письме передаются сочетанием букв th); может прижиматься к задней стенке передних зубов, как при русских смычных звуках [д], [т], [л], [н], или к краю верхней десны, как при немецких [d], [t], [1], к альвеолам, т. е. к бугоркам у корней верхних зубов (см. рис. 3), как при английских Id], [t], [1], in]. Кончик языка может загибаться вверх к твердому нёбу (при [A], It], [1], [п] в индийских и некоторых других восточных языках). В этих же случаях возможно не смыкание, а лишь сближение языка с зубами, деснами, альвеолами, нёбом. Тогда возникают различные переднеязычные щелевые звуки, например, русские [с], {с’], [з], [з’] — при сближении с зубами и [ш], [ж] — при сближении с передней частью твердого нёба и т. д. Подвижный кончик языка может вибрировать (дрожать) у зубов или нёба, как при русском [р]. При произношении гласных кончик языка обычно опущен.

Передняя часть спинки языка может подниматься к твердому нёбу, образуя с ним узкую щель, плоскую при русских [ж], [ш] или волнообразную с выгнутой горбом спинкой языка, при французских и немецких [ц] Л Л (так принято обозначать звуки типа ж, ш, передаваемые в орфографии» разными сочетаниями букв, например сп во французском, sch в немецком и т. п.).

Если средняя часть спинки языка поднимается к среднему нёбу, то между языком и нёбом появляется сужение, образуется щель, при трении воздуха о стенки которой возникают звуки, подобные тому, какой слышится в начале русских слов яблоко, яма, южный, ель и т. д. и называется йотом, или тому очень мягкому согласному, который слышится в немецких словах ten, mfcch, nileht и называется ich-Laut. Если средняя часть спайки языка смыкается с нёбом, то возникают звуки, напоминающие очень мягкие [т»], [к»]. Такие звуки есть в сербохорватском языке.

Задняя часть спинки языка может сближаться или смыкаться с передней частью мягкого нёба, которую иногда называют средним нёбом, или с задней частью мягкого нёба (см. рис. 3). В первом случае образуются мягкие смычные (если происходит смыкание) и щелинные (если спинка языка только сближается с нёбом) звуки типа русских [г’]( [к’], [х’] в словах ноги, руки, мухи; во втором — твердые смычные или щелинные типа русских [г], [к], {х] в словах нога, рука, муха.

От работы спинки языка зависит и характер гласных звуков, так как подъем разных частей спинки языка на разную высоту меняет форму ротового резонатора, а этим определяется тембр гласного звука. Например, гласный [и] произносится при высоком подъеме передней части языка так, что сужение образуется в передней части ротовой полости, тогда как задняя часть ротового резонатора шире. Наоборот, при звуке [у] поднимается задняя часть языка и суженной оказывается задняя часть ротового резонатора.

Маленький язычок (по латыни uvula — язычок), называемый иначе нёбной занавеской, может образовывать звуки при смыкании или при образовании щели с задней частью языка. Такие звуки встречаются в тюркских языках (туркменском, узбекском, казахском и т. д.), в языках народов Сибири (нивхском, чукотском и т. д.). На слух эти звуки напоминают русские [к], [х], но как бы отодвинутые назад при произношении. По участию маленького язычка в их образовании такие звуки называются увулярными (язычковыми). Чаще всего встречаются увулярные (язычковые) звуки, образованные в результате вибрации (дрожания) маленького язычка. Такие звуки есть во французском и ряде других языков, иногда их называют картавым, или грасирующим, р.

В результате совместной работы перечисленных органов речи возникают разнообразные звуки. Работа органов речи при произнесении звуков речи называется артикуляцией. В артикуляции звука принято выделять 3 части: приступ (или экскурсию), выдержку и отступ (или рекурсию). Например, при произношении русского звука [п] на пути идущей из легких воздушной струи создается препятствие путем смыкания губ (экскурсия), некоторое время губы остаются в сомкнутом состоянии (выдержка), а потом под давлением воздушной струи размыкаются (рекурсия).

По характеру экскурсии различаются звуки смычные и щелинные (фрикативные). При первых началом звука является образование смычки, при вторых смычки нет, а препятствие для воздуха имеет вид узкой щели, при проходе через которую воздух трется о ее стенки, создавая звук.

Щелинные согласные, которые иначе называются фрикативными (от латинского fricare — тереть), или спирантами (от латинского spirans-spirantis — дующий, выдыхающий), различаются: а) по форме щели, б) по расположению щели, в) по количеству сужений. По форме щели они делятся на круглощелевые и плоскощелевые. Например, [$].в английском языке — круглощелевой звук, а [6] — плоскощелевой (ср.: английские sing — петь и thing — вещь). По расположению щели различают серединные, когда щель образована спинкой языка и зубами, деснами или нёбом, и боковые, когда щель образуется по бокам тела языка. Примерами серединных могут быть русские [с], (с*], [з], [з’], [ж], [ш]. Боковая щель образуется при русских [л], [л*], но при этом щель сочетается со смыканием, так что звуки [л], [л’] не являются собственно щелинными (см. ниже). По количеству сужений выделяются звуки однофокусные, когда сужение образуется только в одном месте, и двухфокусные, когда сужение образуется в двух местах. Примером однофокусных звуков являются русские [с], {с’], [з], [з’], [х], двухфокусные — [ш], [ж]. Различия в положении спинки языка при произношении этих звуков показаны на рис. 4.

Смычные согласные, одинаковые па экскурсии, могут быть разными по рекурсии: одни кончаются взрывом, при других смычка постепенно переходит в щель. В первом случае происходит быстрое размыкание органов речи и за счет этого возникают звуки. Такие звуки принято называть с м ы ч н о -взрывными (иногда их называют мгновенными). К ним относятся, например, русские [б], [б’], [д], [д*], [г], [г’], [к], [к’] и др. Если при образовании звука смычка постепенно переходит в щель, то образуются сложные по артикуляции звуки, которые называются смычно-щелевыми, или аффрикатами, (от латинского affricaTe — притирать).. Примерами аффрикат могут быть русские [ц], [ч1 (в литературном языке звук [ч’] всегда мягкий), английское [dj], например, jam Аъз>т]- варенье, jump [d^seAmp]-прыжок, немецкие [ts], ll J ], [pi] (в словах: Zeitung-газета, Zunge-язык, deutsch- немецкий, Pferd — лошадь и т. п.).

Иногда при смыкании органов речи в одном месте ротовой полости остается свободный проход для воздушной струи, идущей из легких, в другом месте. В таких условиях появляются звуки со сложной артикуляцией, называемые с м ы ч н о проходными, Проход для воздуха может быть в полости носа, в этом случае возникают смычно-проходные носовые звуки, такие, как русские [м], [м*], {н], [н’], немецкие [т], [п] или особый, образуемый в задней части ротовой полости звук [г[, известный немецкому, английскому и ряду других языков (ср.: немецкие слова Bank [bar]] — скамья, singen [zirjan] — петь; английские sing [s’n] — петь, song [son.]- песня и подобные. Проход для воздуха может быть в ротовой полости, по бокам языка, прижатого кончиком или передней частью спинки к зубам или к альвеолам. Такие звуки называются смычно-проходными боковыми, к ним относятся русские [л],

н a t a t

Рис, 4. Профили однофокус-

ных [с], [х] и двухфокусных [ш] Рис. 5. Кимограммы слов кф

звуков. тать, качать, тушить.

[л’] (ср.: лыко, лицо), немецкий {1] (lesen — читать, lang — длинный), английский [1], при котором язык прижат не к зубам, а к альвеолам (late — поздно, live — жить).

Если смыкание имеет прерывистый характер, сопровождается вибрацией кончика языка или маленького язычка, появляются смычно-дрожащие звуки типа русских [р], [р’]. Смычно-дрожащие звуки есть во многих языках, но они отличаются или меньшей «раскатистостью» (меньше вибраций), как в немецком, или тем, что вибрирует не кончик языка, а маленький язычок (uvula), как в парижском произношении во французском языке. В английском языке [г] не является смычно-дрожащим, вибрирующим звуком. При произношении английского (г) кончик языка неподвижен и не касается нёба, боковые края языка прижаты к верхним боковым зубам, образуя серединный проход для воздуха (звук смычно-проходной серединный).

Смычно-дрожащие звуки отличаются от остальных смычных звуков на всем протяжении их образования, поэтому некоторые исследователи выделяют такие звуки из числа смычных в особую, третью самостоятельную группу дрожащих звуков, или вибрантов.

Разница между различными по способу образования звуками отчетливо проявляется ib их акустических признаках. Различия в акустических результатах в зависимости от способа произношения хорошо заметны при сопоставлении кимограмм (см. § 9) слов, имеющих в своем составе смычно-взрывной звук [т], смычно-щелевой [ч] и щелевой [ш] (рис. 5).

Артикуляция гласных носит более сложный характер, и выделить в ней три указанные выше части весьма затруднительно, но и здесь важно различать начало и конец звуков. Особенно это важно для особых двойных звуков — дифтонгов (см. ниже).

Описание работы различных частей речевого аппарата человека показало существенные различия между навыками произношения, выработанными в разных языках. В этом ярко проявляется общественный характер артикуляции звука. Для овладения тем или иным языком очень важно усвоить артикуляцию всех входящих в него звуков.

Регулирование и управление процессом образования и восприятия речи осуществляется центральным нервным аппаратом человека. Это одна из форм высшей нервной деятельности человека.

§ 11. Классификация звуков речи. Гласные и согласные.

Деление звуков речи на гласные и согласные хорошо знакомо каждому еще со школы. Однако критерии этого деления установить не так легко: ряд признаков оказывается общим у гласных и части согласных. Некоторые ученые считают деление на гласные и согласные вообще несущественным и предлагают иные принципы деления. Все же большинство последователей считает необходимым сохранить традиционное деление, имеющее акустические, артикуляционные и функциональные (имеется в виду различие роли в языке гласных и согласных звуков) основания.

С акустической точки зрения гласные и согласные различаются по соотношению тона и шума. В основе гласных лежит тон, в основе согласных — шум, а тон может присутствовать (звонкие согласные) или отсутствовать (глухие согласные). Но есть особая группа согласных, называемых сонорными (от латинского слова sonorus — звучный), в которых тон преобладает над шумом, что сближает их с гласными. Таких звуков немного. В русском языке к ним относятся [л], [л’], [р], (р’], (м], [м’], [н], [н’], [j] (звук [j] слышится в начале слов типа яма, ёж, юг, ехать и подобных им). Сонорные звуки типа [р] и ,(л] принято называть плавными. В некоторых языках сонорным может быть и особый губно-губной звук [w] (например, в английском: water-вода, well — хорошо, way — дорога и т. п.). Но если акустически сонорные близки к гласным, то по артикуляционным особенностям они относятся к согласным.

С артикуляционной точки зрения наиболее существенное различие между гласными и согласными состоит в том, что при произношении гласных наблюдается напряжение всего речевого аппарата, в том числе и стенок полости рта и глотки, являющихся резонаторами, а при произношении согласных напряжение сосредоточено в одном месте, в месте возникновения преграды, там, где создается характерный для данного согласного шум. Это различие, установленное видным русским ученым И. А. Бодуэном де Куртенэ, очень важно для разграничения гласных и согласных звуков. Наличие напряжения в одном каком-то месте дает возможность сравнительно легко определить место образования согласных, чего нельзя сделать в отношении гласных звуков.

Преграда для идущей из легких струи воздуха есть и при гласных и при согласных, но характер ее различен. Когда произносят гласные звуки, происходит сужение ротовой полости и полости глотки, но при этом свободный проход для воздуха всегда остается. При согласных преграда значительнее. Это или смыкание органов речи, или узкая щель между ними (см. выше). Свободного прохода для воздуха в ротовой полости нет. Учитывая это различие, другой видный русский фонетист, ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. А, Богородицкий предлагал называть согласные -<ртосмыкателями>, а гласные — «ртораскрывателями».

Различаются гласные и согласные также по силе выдоха. Гласные произносятся с меньшей силой выдоха, чем согласные. Особенно важно различие с глухими согласными. Большая сила выдоха при согласных как бы компенсирует меньшую роль резонаторов, усиливающих звук. Сонорные согласные по силе выдоха стоят ближе к гласным.

Сказанное позволяет утверждать, что действительно между гласными и согласными нет резких границ, а есть как бы ряд постепенных переходов. Крайними группами являются гласные и глухие согласные, в которых совсем отсутствует тон. Звонкие согласные уже ближе к гласным, так как в них есть тон и они произносятся с меньшей силой, чем глухие. Сонорные согласные особенно близки к гласным по своим акустическим свойствам и слабой силе выдоха, но они отличаются от гласных наличием преграды в полости рта (они ртосмыкатели) и сосредоточением напряжения в месте образования преграды.

Акустические и артикуляционные различия сказываются на различии роли гласных и согласных в языке. Гласные обычно выступают как центр, ядро, вершина слога, т. е. они имеют слогообразующую функцию; согласные же примыкают к гласным, не могут самостоятельно образовать слог. Однако сонорные согласные и в этом отношении приближаются к гласным, так как в ряде языков они выступают как слогообразующие звуки (например, в чешском: vtk -волк, krk — шея, trh — рынок и т. д.). Другие согласные образуют слоги чрезвычайно редко.

Источник