Разрыв крестообразных связок мениска

Содержание статьи

Повреждение связок коленного сустава и менисков

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Травма коленного сустава часто приводит к повреждению наружных (медиальная и латеральная коллатеральные) или внутренних (передняя и задние крестообразные) связок или к разрыву менисков. Симптомы повреждения связок коленного сустава и менисков включают боль, гемартроз, нестабильность (при тяжелых повреждениях) и блокаду сустава (при некоторых повреждениях менисков). Диагноз устанавливают по данным осмотра, МРТ или артроскопии. Лечение включает покой, холод, давящую повязку, возвышенное положение и, при тяжелых разрывах, гипсовую повязку или хирургическое лечение.

К структурам, расположенным в основном вне сустава и помогающим его стабилизировать, относятся мышцы (например, четырехглавая, полуперепончатая мышцы), места их прикрепления (например, гусиная лапка), внесуставные связки. Латеральная коллатеральная связка относится к внесуставным образованиям, срединная (большеберцовая) имеет поверхностную внесуставную и глубокую части, последняя входит в состав капсулы сустава.

К структурам коленного сустава, обеспечивающим стабилизацию, относятся капсула сустава, задняя и хорошо васкуляризированная передняя крестообразные связки. Медиальный и латеральный мениски представляют собой внутрисуставные хрящевые образования, обеспечивающие амортизацию нагрузки на суставной хрящ, а также ограниченно участвующие в стабилизации сустава .

Наиболее часто повреждаются медиальная коллатеральная и передняя крестообразная связки. Типичный механизм повреждения связок коленного сустава — силовое воздействие, направленное кнутри и медиально, обычно в сочетании с умеренной наружной ротацией и сгибанием (что случается при подножке в футболе). В таких случаях обычно сперва повреждается медиальная коллатеральная связка, затем передняя крестообразная, и в конце — медиальный мениск. Следующий по частоте механизм — внешнее силовое воздействие часто с повреждением латеральной коллатеральной связки, передней крестообразной связки или их обеих. Силовое воздействие спереди или сзади, а также переразгибание коленного сустава часто приводят к повреждению крестообразных связок. Одновременное действие веса и ротация предрасполагают к повреждениям менисков.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Симптомы повреждения связок коленного сустава и менисков

Отек и мышечный спазм прогрессируют в течение первых нескольких часов. При II степени повреждения боль обычно средняя или сильная. При III степени боль незначительна и, к удивлению, некоторые пациенты могут передвигаться без поддержки. Слышимый щелчок не характерен; его наличие дает основания думать о разрыве передней крестообразной связки. Наличие гемартроза также указывает на повреждение передней крестообразной связки и, вероятно, других внутрисуставных структур. Тем не менее при тяжелых разрывах III степени медиальной коллатеральной связки и передней крестообразной связки гемартроза может не быть, так как капсула сустава повреждена и кровь может просто вытечь. Зона наибольшей болезненности часто соответствует повреждений структуре; при разрыве медиального мениска болезненность при пальпации внутренней поверхности сустава, при травме латерального мениска — наружной. Эти повреждения также могут вызвать отек и, иногда, ограничение пассивных движений (так называемое заклинивание).

Диагностика повреждения связок коленного сустава и менисков

У пациента с тяжелой нестабильностью следует заподозрить спонтанное вправление вывиха коленного сустава, в этом случае показана экстренная ангиография. В остальных случаях коленный сустав следует полностью обследовать, в первую очередь, оценив его разгибание.

Для выявления других повреждений есть разнообразные методики. Выполняя тест Эпли, врач сгибает коленный сустав пациента, лежащего лицом вниз, до 90′. Боль во время компрессии и ротации коленного сустава дает основания думать о разрыве мениска. Боль при дистракции и ротации коленного сустава дает основания думать о повреждении связок или капсулы сустава. Для оценки состояния коллатеральных связок пациента укладывают на спину, согнув колени приблизительно до 20°, добиваются полного расслабления мышц. Врач кладет одну руку на сустав со стороны, противоположной исследуемой связке. Другой рукой он обхватывает пятку, поворачивает голень кнаружи для оценки внутренней коллатеральной связки, внутрь — наружной. Умеренная нестабильность после острой травмы дает основания думать об отрыве мениска или крестообразной связки. Тест Лахмана наиболее чувствителен при острых разрывах передней крестообразной связки. Врач поддерживает бедро и голень лежащего пациента при сгибании коленного сустава до 20°. Избыточные пассивные движения боль-шеберцовой кости кпереди от бедренной дают основания думать о значительном разрыве.

Если проведение стрессовых проб затруднено (например, из-за боли или спазма мышц), осмотр необходимо повторить после инъекции местного анестетика или под системной аналгезией и седацией, с последующим осмотром через 2-3 сут (когда спадет отек и уменьшится спазм мышц), или выполнить МРТ или артроскопию. Если серьезное повреждение нельзя исключить, клинически показано МРТ или артроскопия.

[8], [9], [10], [11], [12]

Лечение повреждения связок коленного сустава и менисков

Эвакуация большого количества жидкости из сустава может уменьшить боль и спазм. При большинстве повреждений I степени и легких/ средних повреждений II степени вначале можно применить покой, холод, давящую повязку, возвышенное положение и иммобилизацию коленного сустава, согнутого под углом 20° доступными коммерческими устройствами. Большинство повреждений III степени, тяжелых повреждений II степени и большинство повреждений менисков требуют наложения гипсовой повязки на 6 нед и более. Однако при некоторых повреждениях связок коленного сустава и менисков III степени медиальной коллатеральной связки, передней крестообразной связки и менисков может потребоваться артроскопическая реконструкция.

Источник

Разрыв передней крестообразной связки, повреждение ПКС: причины и лечение

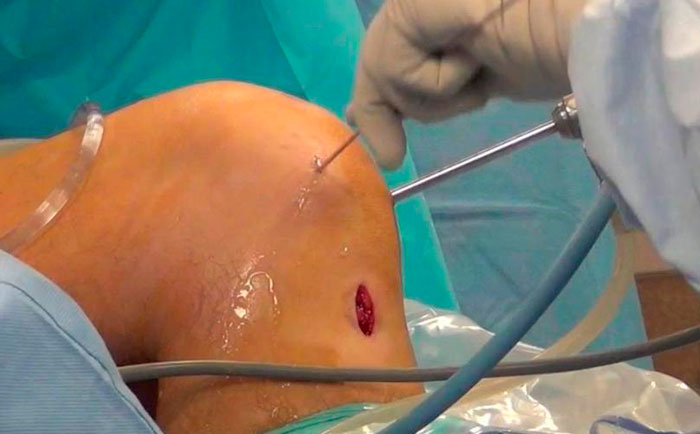

Операция по восстановлению крестообразной связки на данном этапе развития медицины выполняется с применением артроскопии, через минимально возможные разрезы.

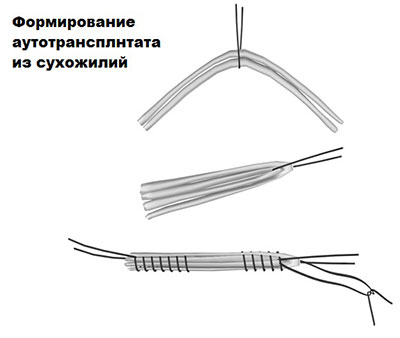

Большинство хирургов предпочитают реконструкцию передней крестообразной связки с использованием трансплантата из сухожилий и связок самого пациента.

Трансплантат, для формирования которого используются собственные ткани пациента, в медицине называется аутотрансплантат.

Большинство операций по реконструкции связки выполняются амбулаторно, то есть многие пациенты могут уйти домой в тот же день после операции. Некоторым пациентам может потребоваться находится в больнице две или три ночи.

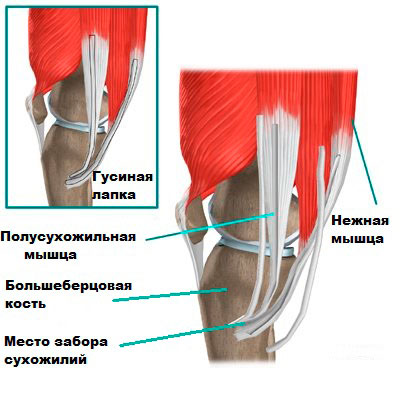

Есть много различных способов восстановить переднюю крестообразную связку. Один из наиболее часто применяемых заключается в том, чтобы забрать сухожилия полусухожильной и нежной мышцы у пациента, сформировать из них трансплантат и установить его вместо порванной передней крестообразной связки.

В некоторых случаях, для восстановления передней крестообразной связки, например, у профессиональных спортсменов или у людей пожилого возраста с выраженным артозом, может быть использован специальный синтетический эндопротез. Использование синтетических эндопротезов имеет ряд преимущества и недостатков.

К преимуществам можно отнести высокую прочность и инертность к тканям организма синтетического эндопротеза, что позволяет проводить агрессивную реабилитацию сразу после операции, отсутствует болезненность в месте взятия сухожилий полусухожильной и нежной мышцы, не нарушается анатомия мышц задней поверхности бедра и функция сгибательного аппарата коленного сустава.

Из недостатков можно выделить низкую эластичность синтетического эндопротеза, что требует точного позиционирования костных каналов, а также не высокую биологичность подобного способа реконструкции передней крестообразной связки.

Техника операции с использованием трансплантата из сухожилий гусиной лапки (полусухожильной и нежной мышцы)

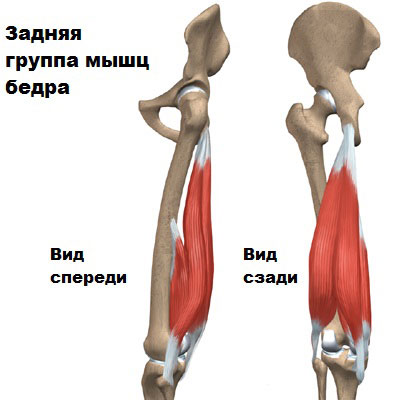

Мышцы задней поверхности бедра у человека хорошо развиты. Они берут свое начало от таза и бедренной кости, пересекают коленный сустав с обеих сторон и крепятся к голени.

Сухожилия для трансплантата берут из полусухожильной и нежной мышцы, которые прикрепляются своими сухожилиями вдоль внутренней поверхности голени.

Во время операции хирург использует специальный оптический прибор (артроскоп), чтобы контролировать манипуляции внутри сустава. Подобная техника операции не требует от хирурга выполнять крупные разрезы в области сустава, что заметно ускоряет заживление и восстановление после операции.

Операции по реконструкции передней крестообразной связки (ПКС) обычно выполняются под спиномозговой анестезией.

Хирург начинает операцию с выполнения двух мини проколов в области сустава не более 4 мм, через которые в сустав вводятся артроскоп и специальные мини-инструменты. После того как осматривается полость сустава и диагноз подтверждается, хирург делает небольшой разрез мягких тканей в проекции прикрепления сухожилий полусухожильной и нежной мышцы и специальным инструментом вынимает их.

Сухожилия специальным образом обрабатываются и складываются в 3 или 4 раза, что значительно повышает прочность всего трансплантата.

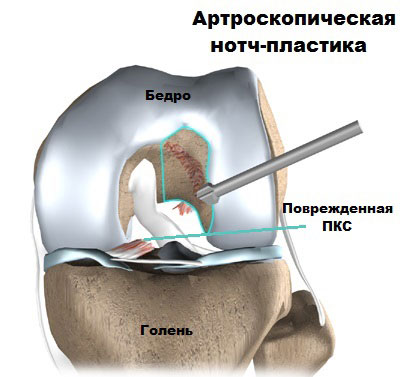

Далее, хирург готовит коленный сустав к имплантации новой связки. Остатки поврежденной связки удаляются, при необходимости расширяется межмыщелковое пространство, чтобы трансплантат не повредился. Эта манипуляция называется нотч-пластика.

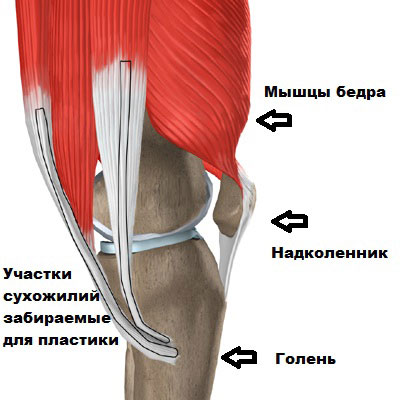

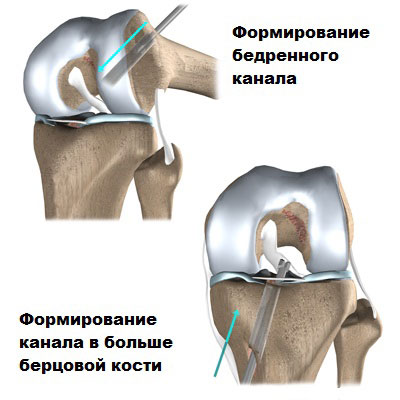

Как только это сделано, с помощью специальных инструментов просверливаются отверстия в бедренной и большеберцовой кости, через которые будет проведен аутотрансплантат.

Очень важным на данном этапе является правильное расположение каналов в бедренной и большеберцовой кости, только при этом условии связка будет работать правильно, и пациент не будет чувствовать боль и нестабильность.

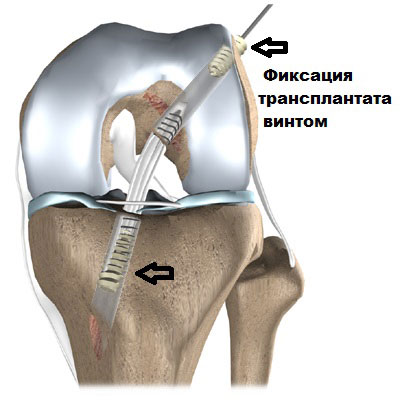

В дальнейшем аутотрансплантат под контролем артроскопа протягивается через каналы и полость сустава, натягивается с определенной силой и фиксируется внутрикостно специальными винтами или пуговицами.

Затем проверяется объем движений в суставе, устанавливается дренаж, накладываются швы, а нога помещается в послеоперационный ортез.

Техника операции с использованием трансплантата из собственной связки надколенника

Еще одним давно зарекомендовавшим себя методом реконструкции передней крестообразной связки является артроскопическая пластика с использованием аутотрансплантата из сухожилия собственной связки надколенника. Для операции забирается полоска сухожилия с костными блоками на каждом из концов.

Преимуществом этого вида аутотрансплантата является его изначально большая прочность и возможность быстрой реабилитации.

Сухожилие собственной связки надколенника очень толстое и крепкое, находится на передней поверхности коленного сустава. Оно начинается от нижнего полюса надколенника и крепится чуть ниже коленного сустава к большеберцовой кости. Основная функция собственной связки надколенника разгибать и поднимать ногу.

При использовании сухожилия собственной связки надколенника в качестве аутотрансплантата, хирург удаляет полоску сухожилия обычно в средней его части, а также выпиливает костные блоки из надколенника и бугристости большеберцовой кости, фиксированные к нему.

Анатомия трансплантата помогает ускорить заживление и создать прочную фиксация новой связки к большеберцовой и бедренной кости. При имплантации трансплантата, костные блоки помещаются в костные каналы. Поверхности костных стенок канала и костных блоков трансплантата контактируют друг с другом и со временем срастаются, как обычный перелом.

Операцию хирург проводит с использованием артроскопа, подключенного к монитору, этот метод позволяет контролировать манипуляции внутри сустава, не выполняя обширные разрезы мягких тканей, практиковавшиеся в доартросокпическую эпоху. Подобная техника операции существенно ускоряет восстановление и характеризуется существенно более низким болевым и отечным синдромом после операции.

Оперативные вмешательства по реконструкции передней крестообразной связки (ПКС) обычно выполняются под спиномозговой анестезией. Хирург-ортопед начинает операцию с выполнения двух проколов кожи, через которые в полость сустав вводится артроскоп и специальные мини-инструменты. После ревизии полости сустава и подтверждения диагноза производятся два небольших разреза в проекции собственной связки надколенника. Принимаются меры предосторожности, чтобы не повредить близлежащие нервы и сосуды.

Работая через небольшие разрезы, хирург вынимает среднюю часть сухожилия собственной связки надколенника с двумя костными блоками из надколенника и большеберцовой кости.

Костные блоки округляются и сглаживаются, также в блоках сверлятся отверстия, через которые проводятся прочные нити, за которые аутотрансплантат будет протягиваться через туннели в бедренной и большеберцовой кости и натягиваться.

Далее, хирург готовит коленный сустав, удаляет дегенеративно измененные ткани, при необходимости выполняет шов мениска, резецирует остатки поврежденной передней крестообразной связки.

Как только это сделано, в бедренной и большеберцовой кости сверлятся костные каналы.

Отверстия в костях располагаются таким образом, чтобы проведенный через них и зафиксированный аутотрансплантат, работал как оригинальная передняя крестообразная связка.

Затем трансплантат протаскивается через туннели в костях, натягивается и фиксируется винтами или специальными пуговицами.

После артроскопического контроля положения связки в полости сустава устанавливается дренаж, накладываются швы на мягкие ткани.

Источник

Разрыв (повреждение) крестообразных связок колена: лечение

Повреждения крестообразных связок и менисков коленного сустава – серьезная проблема современной травматологии. К этой патологии могут привести спортивные и бытовые травмы, торможения после бега, чрезмерные нагрузки, лигаментоз и другие состояния. Прежде чем разбираться в принципах диагностики и лечения заболевания, стоит понять анатомию коленного сустава.

Анатомия колена

Коленный сустав – сочленение между бедренной, большеберцовой костями и надколенником. Он имеет сложное устройство и дополнен хрящевыми и связочными образованиями.

Мениски колена

Для того чтобы движения совершались плавно и незаметно для организма в суставе существуют хрящи – медиальный (внутренний) и латеральный (наружный) мениски. Они имеют полулунную форму и служат своеобразной прокладкой между костями. Благодаря эластичной структуре и гладкой поверхности менисков в колене возможна такая плавность движений.

Связки сустава

Надколенник располагается в собственной связке, которая удерживает косточку в суставе. С наружной и внутренней поверхностей сочленение прикрывают боковые связки.

Крестообразные связки: передняя и задняя находятся внутри сустава. Благодаря этим образованиям возможна стабилизация костей при движениях:

- Передняя крестообразная связка проходит от задне-наружной поверхности бедра к костной поверхности между мыщелками. Она сдерживает кости голени от переразгибания вперед.

- Задняя крестообразная связка начинается на передне-внутренней части бедра и также направляется к межмыщелковой поверхности в задней части сустава. Позволяет стабилизировать голень от смещения кзади.

Повреждения связок

В связи с особенностями гормонального фона и строением костного аппарата женщины более подвержены такой патологии, как разрыв передней крестообразной связки. Однако статистически мужчины страдают патологией чаще из-за профессиональных и спортивных особенностей.

Причины травм

Патология крестообразных связок может возникать под действием многих факторов, главным из которых является травма.

Наиболее часто во время бега и других занятий физкультурой травмируется передняя крестообразная связка. Повреждения задней крестообразной связки отдельно от передней практически невозможны. Причинами разрывов бывают:

- Повреждающий удар по голени, бедренной кости, самому суставу.

- Воздействия с вращающим направлением движения – голень фиксирована на земле, а корпус и бедро совершают движение. Возможно при резкой остановки после бега, катании на коньках.

- Движение голени кнаружи, а бедренной кости в противоположную сторону. Возможно во время бега при занятиях игровыми видами спорта – при быстром торможении происходит разворот корпуса относительно костей голени. Почти всегда разрыв связки в этом случае сопровождается травмой внутреннего мениска.

- Обратное предыдущему движение бедра кнаружи также может привести к травме. После такого повреждения страдает обычно уже наружный мениск, а также крестообразные связки.

- Привести к травме могут падения при занятиях на лыжах. Фиксированная в ботинке стопа тянет голень вперед, а падающий корпус растягивает связки назад.

Степени тяжести

В зависимости от силы повреждения и исходного состояния ткани повреждение передней крестообразной связки может быть разной степени тяжести. Ассоциация травматологов из США предложила разделить травмы связок следующим образом:

- Микроразрывы связки, дегенеративные изменения, приводящие к её растяжению. Стабильность сустава не нарушена, симптомы умеренно выражены.

- Надрыв связки, значительные растяжения, частичное разволокнение. Склонность к рецидивированию (повторению травмы и возвращению симптоматики).

- Полный разрыв. Нестабильность костей в месте сочленения. Выраженная симптоматика.

Симптомы повреждения связок

После повреждения области колена возникают болезненность и отёчность, которые мешают заподозрить разрыв крестообразных связок и менисков сустава. Однако существуют характерные симптомы, указывающие на повреждение передней крестообразной связки:

- Интенсивная боль. Невозможность движения, опоры на конечность.

- Звук щелчка во время травматизации.

- Чувство вывиха большеберцовой кости.

- Нестабильность движений.

- Гемартроз – скопление крови в суставной сумке.

При возникновении таких симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту.

Лигаментоз

Дегенеративное заболевание, характеризующееся заменой связки на хрящевую ткань и последующим её окостенением называется, лигаментоз. С большой частотой встречается у спортсменов. Заболевание наиболее ярко проявляет себя в пожилом возрасте.

Причины лигаментоза

Как возникает лигаментоз? Чтобы в области прикрепления связки к кости начал образовываться хрящ, необходимо воздействие на колена повреждающих факторов:

- Частичный надрыв, растяжение связок, частая микротравматизация.

- Деформирующий остеоартроз колена.

- Воспаление связки – лигаментит.

- Нарушение кровообращения – заболевания артерий нижней конечности.

- Метаболические заболевания, пожилой возраст.

Как проявляется лигаментоз?

При воздействии одного или нескольких факторов на связки колена организм старается компенсировать повреждение ткани. Происходит разрастание хряща, который постепенно заменяется костной тканью. Возникают остеофиты – костные разрастания, которые ограничивают подвижность в суставе, приводят к возникновению болей.

Заметить лигаментоз можно при рентгенографии и магнитно-резонансной томографии сустава.

Восстановление сложное, часто хирургическое. Важно для профилактики патологии не допускать травматизации связок.

Диагностика повреждений связок

При значительной травме коленного сустава необходимо обратиться к врачу травматологу. Опытный специалист начнет диагностику с клинического обследования, уточнит механизм травмы, затем дополнит данные инструментальными методиками.

Клиническое обследование

После уточнения механизма травмы доктор примерно будет представлять повреждение анатомических образований. Затем он проведет комплекс тестов, которые укажут на травму связочного аппарата.

- Тест переднего выдвижного ящика. Нижняя конечность поднята над кушеткой, голень согнута в суставе. Доктор тянет большеберцовую кость к себе. После этого ощущается смещаемость, нехарактерная для здоровой ноги.

- Пивот-шифт тест. Левую руку исследователь устанавливает на большеберцовую кость близко к суставу, толкает внутрь. Правая рука тянет стопу в противоположную сторону. При травме не ощущается сопротивления движению врача.

- Лахман-тест. Исследуют ногу, под небольшим углом согнутую в коленном суставе. Смещают голень вниз, сравнивают расстояние со второй конечностью. Разница в 3–5 мм указывает на разрыв.

Инструментальное обследование

Чтобы подтвердить разрыв передней крестообразной связки травматолог назначит несколько лучевых методов исследования. Рентгенография поможет исключить перелом костных структур, образующих сочленение.

Магнитно-резонансная томография – современная методика, «золотой стандарт» диагностики в травматологии. Указывает на следующие изменения:

- Растяжения.

- Надрывы.

- Полные разрывы.

- Травмы менисков.

- Наличие остеофитов.

На МРТ обнаруживается так называемая ангуляция связки – сгибание, нехарактерное для нормального положения.

По мере лечения проводятся контрольные исследования, чтобы следить за степенью заживления поврежденных тканей.

Лечение

Разрыв передней крестообразной связки можно лечить с помощью консервативной тактики или оперативного вмешательства с последующим периодом реабилитации. Восстановление длительное, требует соблюдений рекомендаций врача.

Консервативное лечение

Повреждение связок колена можно вылечить без операции только при их надрыве, частичном повреждении или растяжении – 1 и 2 степени травмы. При этом из сустава удаляют скопившуюся кровь с помощью шприца. Затем конечность иммобилизируют, создавая неподвижность с помощью гипсовой повязки. Восстановление происходит примерно через 6 недель.

После снятия гипса назначают курс мануальной терапии и лечебной гимнастики.

Осуществляют контроль с помощью лучевых исследований. Если наблюдается несостоятельность структур, назначается оперативное лечение.

Хирургическое лечение

Вмешательства при повреждениях крестообразных связок отличаются в зависимости от того, в каком отделе произошел разрыв.

При отрыве от кости используется чрезкостный шов, с помощью которого восстанавливается сдерживающая функция связки, возвращается её анатомическое положение.

При разрыве на протяжении используют другую методику – пластику передней крестообразной связки. Современные методы предполагают использование либо собственных тканей – мышц и связок (аутопластика), либо искусственных (аллопластика). Поврежденные остатки связки полностью удаляются, а на их место устанавливается протез.

Пластика передней крестообразной связки в современных условиях минимально травматична благодаря методике артроскопии. В сустав вводятся мини-инструменты и камера. Разрезы небольшие, а окружающие ткани практически не задеваются. Аутопластика в условиях хорошей реабилитации показывает отличные результаты лечения.

Показанием для операции также является лигаментоз связок.

Реабилитация после пластики

Важным компонентом терапии является послеоперационная реабилитация. Именно эффективность этого этапа влияет на прогноз выздоровления. После хирургического вмешательства лечащий врач даст рекомендации по использованию вспомогательных средств передвижения, лечебной гимнастике, ортезированию коленного сустава.

Реабилитация при помощи правильной лечебная физкультура поможет укрепить мышцы, окружающие сустав, сохранит опорные функции конечности. Отличный результат достигается после бега на дорожке и использования велотренажера. Срок, кратность выполнения упражнений определяется всегда лечащим врачом.

Ортез на коленный сустав, наколенники помогут стабилизировать поврежденные ткани, ускорят процесс выздоровления связки или мениска после операции.

Рекомендуется реабилитация с использованием физиотерапевтических процедур, которые усиливают кровоснабжение поврежденных образований. Отлично помогает электрофорез, магнитотерапия, иглорефлексотерапия и другие методики.

Лечение повреждений передней крестообразной связки коленного сустава.

Источник