Разрыв медиальной связки 2 степени

Содержание статьи

лассификация травм связок коленного сустава. Диагностика повреждений

Классификация травм связок коленного сустава. Диагностика повреждений

Классификации повреждений связочного аппарата:

I степень (незначительный частичный разрыв):

1. Локальная болезненность

2. Минимальная припухлость

3. Отсутствие нестабильности при нагрузочной пробе в крайних положениях

4. Незначительная боль при нагрузке

5. На артрограмме не отмечается вытекания контрастного вещества

II степень (умеренный частичный разрыв):

1. Локальная болезненность

2. Умеренный отек

3. Нестабильность 1+ при нагрузочной пробе в крайних положениях по сравнению со здоровым коленным суставом

4. Умеренное нарушение функции

5. На артрограмме минимальное затекание контрастного вещества

III степень (полный разрыв):

1. Локальная болезненность, но боль не соответствует степени повреждения

2. Отек может быть минимальным или выраженным

3. При нагрузочной пробе нестабильность от 2+ до 3+ с разболтанностью сустава в крайних положениях

4. Может иметь место тяжелая инвалидизация больного

5. На артрограмме отмечается затекание контрастного вещества

Рентгенологическое исследование коленного сустава должно предшествовать углубленному клиническому обследованию. Диагностические манипуляции и нагрузочные пробы выполняют после рутинного рентгенологического исследования.

Перед обследованием врач должен собрать подробный анамнез. При острых и хронических состояниях уточняют локализацию припухлости и вид движений в суставе, ее вызывающих, обычную продолжительность симптомов, а также ответную реакцию на состояние покоя.

Точная локализация боли после повреждения и факторы, усиливающие симптоматику, весьма специфичны для определенных повреждений связок. Частичный разрыв связки, как правило, более болезненный, чем полный разрыв. В одной серии исследований 76% больных с полным разрывом связки коленного сустава ходили без поддержки.

Методика определения симптома переднего выдвижного ящика коленного сустава

Повреждения связочного аппарата часто связаны с жалобами на блокаду коленного сустава. Блокада может быть двух типов: истинная и ложная. Ложная блокада обычно возникает после приступа усиливающейся боли и нарастающей припухлости. Как правило, она является следствием выпота и боли, носящей вторичный характер, и мышечного спазма. Истинная блокада в основном возникает спонтанно и может быть вызвана оторванным фрагментом мениска, инородным телом или оторванной крестообразной связкой, препятствующими движениям в суставе.

Истинная блокада у детей редка и обычно указывает на врожденный дискоидный мениск.

Некоторые исследования показали, что, если в момент повреждения раздается слышимый щелчок или треск, это — верный признак разрыва передней крестообразной связки. Несколько авторов установили, что у больных с данным анамнезом вероятность разрыва передней крестообразной связки равна 90%, что подтверждается при операциях. Однако 65% пациентов с разрывом передней крестообразной связки в момент повреждения треска или щелчка не слышали. После разрыва передней крестообразной связки обычно быстро развивается гемартроз. Самой частой причиной возникновения травматического гемартроза в первые 2 ч после повреждения является разрыв передней крестообразной связки.

Аксиома: если в момент повреждения пациент слышал щелчок или треск, следует предполагать разрыв передней крестообразной связки (пока не доказано обратное), особенно если при этом наблюдалось быстрое развитие гемартроза.

Нередко пациент жалуется на то, что коленный сустав «подламывается». Кроме уточнения частоты и обстоятельств возникновения этого симптома, врач должен выяснить, не было ли раньше повреждений коленного сустава. Самыми частыми причинами этого симптома являются: 1) истинная блокада; 2) слабость четырехглавой мышцы бедра или заболевание надколенника; 3) повреждение передней крестообразной связки; 4) нестабильность коленного сустава в сочетании с повреждением коллатеральной, или крестообразной связки, или обеих вместе.

Проведение пробы Лачмана

Заболевания надколенника и четырехглавой мышцы часто проявляются симптомом подкашивания конечности, когда больной делает шаг вниз, например сходит с тротуара. Больные с повреждением передней крестообразной связки нередко жалуются на безболезненное ощущение смещения вперед одной кости на другую с одновременным подкашиванием.

Существуют противоречивые мнения относительно применения и интерпретации различных тестов при обследовании больных с острой травмой коленного сустава. При рассмотрении этого вопроса авторы руководствовались опубликованными данными и своим личным опытом. Следует подчеркнуть, что больные с полным разрывом внутреннего комплекса в острой стадии могут жаловаться на незначительные боли, припухлость или нестабильность сустава при ходьбе. При обобщении данных клинического обследования необходимо знать время между моментом повреждения и обследованием. Непосредственно после повреждения выпота в суставе или спазма нет, поэтому повреждения связок выявляются без затруднений. Через несколько часов это же повреждение вследствие отека окружающего связочного аппарата и мышечного спазма диагностировать будет трудно. Если имеется спазм, расслабление связок может остаться незамеченным. Этих больных обследуют повторно через 24 ч, когда уменьшается спазм. В промежутке между обследованиями коленный сустав больного должен быть иммобилизован задней лонгетой, конечность приподнята и к месту повреждения приложен пузырь со льдом. Если спазм сохраняется, рекомендуется назначить анальгетики и инъекции лидокаина в сустав. Если и после этого спазм не проходит, может потребоваться обследование под общей анестезией.

Больных с острой травмой коленного сустава обследуют методично, обращая прежде всего внимание на любую припухлость. Houghton отметил, что до 64% больных вскоре после повреждения имели локальный отек в месте, соответствующем разрыву связки. При полных разрывах связок отечности может и не быть, поскольку жидкость вытекает через разорванную капсулу. Напряженный гемартроз может проявиться ложной блокадой, которая устраняется аспирацией выпота. Выпот, появляющийся в первые 2 ч после повреждения, характерен для разрыва тканей, в то время как появившийся в промежуток от 12 до 24 ч с момента повреждения, как правило, является реактивным выпотом из синовиальной оболочки сустава. Гемартроз при нормальных рентгенограммах указывает на одно из следующих повреждений: 1) разрыв передней крестообразной связки; 2) костно-хрящевой перелом; 3) разрыв периферического отдела мениска; 4) разрыв связок.

При первичном обследовании больного с острой травмой коленного сустава следует обратить особое внимание на выявление любой деформации, позволяющей предположить вывих. Затем врач должен осторожно прощупать коленный сустав, пытаясь локализовать болезненность. В одной из серий наблюдений у 76% больных диагноз, поставленный на основании определения участка болезненности, был подтвержден на операции. Чтобы документировать объем движений, показано осторожное обследование.

Ротационная нестабильность при определении симптома выдвижного ящика

Нагрузочные пробы при повреждениях связок часто дают ценную информацию, но их следует выполнять лишь после рентгенологического исключения вероятности перелома. Важно документировать состояние сустава при максимальной нагрузке (стабильный или нестабильный) наряду со степенью раскрывания суставной щели. Объективная классификация (ограниченного применения) степени раскрывания суставной щели следующая:

1) 1+ = 5 мм или менее раскрывания суставной щели;

2) 2+ = от 5 до 10 мм раскрывания суставной щели;

3) 3+ = 10 мм или более раскрывания суставной щели.

Вальгусные и варусные нагрузочные пробы выполняют при сгибании голени под углом 30°. Нагрузочную пробу на поврежденной конечности следует сравнивать с аналогичной пробой на здоровой. Повреждения связок коленного сустава или так называемое растяжение по степени тяжести можно классифицировать на 3 степени.

Вальгусную стрессовую пробу в положении сгибания сначала выполняют на здоровом коленном суставе. Тазобедренный сустав для расслабления сгибателей бедра должен быть слегка разогнут. Это можно осуществить, свесив бедро и голень больного через край стола с углом сгибания в коленном суставе 30°; больной в это время лежит на спине. Врач помещает одну руку на наружную поверхность коленного сустава, а другой рукой захватывает стопу и голеностопный сустав. Затем он производит осторожное отведение голени с наружной ротацией стопы и голеностопного сустава. Небольшая наружная ротация натягивает внутренние капсулярные связки. Пробу выполняют несколько раз подряд до крайних положений, чтобы определить максимальное расслабление связок. Эта проба является надежным показателем повреждения коллатеральной большеберцовой (медиальной) связки. Существуют различные мнения относительно влияния разрыва передней крестообразной связки на вальгусную нестабильность коленного сустава. Опыт авторов этой книги и ряда других исследователей показывает, что разрыв передней крестообразной связки приводит к значительной вальгусной нестабильности.

Классификация повреждений при проведении вальгусной нагрузочной пробы в положении сгибания коленного сустава следующая (следует сравнить со здоровым коленным суставом):

1. Раскрывание суставной щели 1+ указывает на полный разрыв большеберцовой коллатеральной связки или серьезный неполный разрыв.

2. Раскрывание суставной щели 2+ указывает на полный разрыв большеберцовой коллатеральной и, возможно, передней крестообразной связок.

3. Раскрывание суставной щели 3+ указывает на полный разрыв большеберцовой коллатеральной, передней крестообразной и, возможно, задней крестообразной связок.

Вальгусную нагрузочную пробу в положении разгибания выполняют после исследования сустава в положении сгибания, используя те же приемы. Интерпретация этой пробы противоречива. Раскрывание суставной щели указывает на разрыв большеберцовой коллатеральной связки. Некоторые авторы полагают, что это указывает на разрыв передней крестообразной связки и задней части капсульно-связочного аппарата. Переразгибание в суставе или выраженная положительная нагрузочная проба свидетельствуют о повреждении задней крестообразной связки.

Варусную нагрузочную пробу в положении сгибания коленного сустава под углом 30° выполняют с внутренней ротацией голени и стопы. Раскрывание суставной щели указывает на разрыв малоберцовой (латеральной) коллатеральной связки.

Варусная нагрузочная проба при разгибании с внутренней ротацией голени эффективна при исследовании наружной группы связок и сухожилий. Раскрывание суставной щели указывает на то, что наряду с разрывом малоберцовой коллатеральной связки вероятен разрыв наружной части суставной капсулы (которая располагается отдельно), подвздошно-берцового тракта или подколенной связки. Широкое раскрывание суставной щели предполагает разрыв задней крестообразной связки.

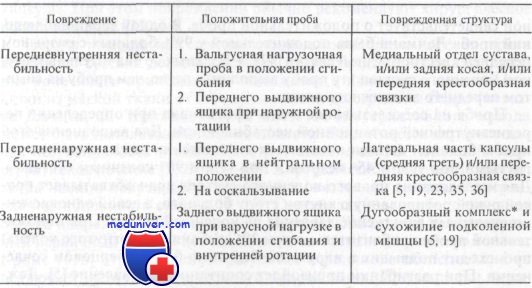

Значению проб на выявление симптомов переднего и заднего выдвижного ящика в литературе уделено много внимания. Однако интерпретация этих проб неоднозначна. Согласно наиболее распространенному мнению, их выполнение важно для оценки нестабильности коленного сустава при ротационных движениях. Существуют шесть видов нестабильности, диагностируемых при этом исследовании: передняя, задняя, передневнутренняя, передненаружная, задненаружная и задневнутренняя.

При проведении этого исследования больной находится в положении лежа в расслабленном состоянии. Тазобедренный сустав согнут под углом 45°, коленный — под углом 80—90°, стопа фиксирована. Врач обхватывает руками верхний отдел большеберцовой кости, располагая пальцы в подколенной ямке, и убеждается, что сгибатели бедра расслаблены. Разболтанность сустава определяют, пытаясь попеременно перемещать голень кпереди и кзади. Затем эту пробу выполняют в положениях внутренней и наружной ротации голени. Важно провести пробу и на поврежденном, и на здоровом коленном суставах.

Смещение голени кпереди в нейтральном положении указывает на разрыв передней крестообразной связки. Смещение только в сторону внутреннего мыщелка указывает на передневнутреннюю ротационную нестабильность и разрыв менискоберцовой порции медиальной капсулярной связки. Смещение в сторону наружного мыщелка указывает на передненаружную ротационную нестабильность. Смещение кзади в нейтральном положении указывает на разрыв задней крестообразной связки. При голени в положении наружной ротации можно оценить передневнутреннюю ротационную нестабильность. Сочетание отрицательного симптома выдвижного ящика в нейтральном положении голени и положительного симптома выдвижного ящика при наружной ротации указывает на разрыв глубокой части внутреннего участка суставной капсулы и, возможно, разрыв задней косой связки. Разрыв передней крестообразной связки добавит к этому передневнутреннюю нестабильность. Кроме того, предшествующее удаление медиального мениска также усугубляет передневнутреннюю нестабильность. При ярко выраженном положительном результате пробы обычно имеется разрыв передней крестообразной связк.

Если голень ротирована кнутри, интактная задняя крестообразная связка предотвратит задневнутреннее смещение большеберцовой кости по отношению к бедренной. Для дальнейшего изучения значения ротационной нестабильности при определении симптома выдвижного ящика читателю следует обратиться к таблице представленной в данной статье на сайте.

Проба на симптом переднего выдвижного ящика может быть положительной у 77% больных с разрывом передней крестообразной связки. Разрыв передней крестообразной связки приводит к передне-внутренней ротационной нестабильности. Положительная проба на симптом заднего выдвижного ящика указывает на разрыв задней крестообразной связки. Однако отрицательная проба на симптом не исключает этого повреждения.

Проба Лачмана более чувствительна при острых разрывах передней или задней крестообразной связки. Проводят ее в положении полного разгибания коленного сустава. Одной рукой захватывают дистальный отдел бедра и приподнимают его так, чтобы коленный сустав ушел на сгибание в проксимальном направлении.

Другую руку кладут на проксимальный отдел большеберцовой кости приблизительно на уровне ее бугристости и пытаются сместить голень кпереди. Смещение голени кпереди по сравнению со здоровой стороной свидетельствует о положительной пробе. В одной серии наблюдений проба Лачмана была положительной у 99% больных с разрывом передней крестообразной связки. У больных со значительным отеком коленного сустава эту пробу выполнить легче, чем пробу на симптом переднего выдвижного ящика.

Проба на соскальзывание очень эффективна при определении передневнутренней ротационной нестабильности. Для выполнения этой пробы больной должен находиться в положении лежа на спине с согнутыми под углом 45° бедром и под углом 90° коленным суставом. Для исследования правого коленного сустава врач обхватывает правой рукой ротированную кнутри стопу больного, а левой одновременно оказывает вальгусное давление на коленный сустав. При положительной пробе приблизительно при 30° сгибания (разогнутого колена) происходит подвывих в наружном бедренно-большеберцовом сочленении. При разгибании произойдет спонтанное вправление. Ложноположительную пробу на соскальзывание можно наблюдать при интерпозиции оторванного фрагмента мениска.

В диагностике разрывов капсулы также описана проба на смещение. При проведении этой пробы врач одной рукой обхватывает дистальный отдел голени и ротирует ее кнутри, другой рукой поддерживает голень с наружной стороны на уровне головки малоберцовой кости, одновременно прилагая небольшое давление. Коленный сустав постепенно сгибают. При положительной пробе вправление в латеральном бедренно-большеберцовом сочленении, находящемся в положении подвывиха, происходит приблизительно при 30° сгибания.

Если пробы на нестабильность связочного аппарата сустава отрицательные, следует определить мышечную силу поврежденной конечности и сравнить ее со здоровой стороной. При разрыве мышечно-сухожильного соединения может наблюдаться потеря мышечной силы.

Повреждения связок целесообразно классифицировать в зависимости от поврежденной структуры и степени повреждения.

Повреждение I степени означает растяжение волокон без их разрыва. Нагрузочные пробы при повреждении I степени выявляют устойчивость сустава при максимальных движениях сегмента конечности.

При повреждении II степени имеется частичный разрыв волокон. Нагрузочные пробы также выявляют устойчивость сустава.

Повреждение III степени характеризуется полным разрывом связки. Клинически нагрузочная проба обнаруживает нестабильность сустава при максимальных движениях сегмента конечности.

— Также рекомендуем «Лечение повреждений связок коленного сустава. Первая помощь»

Оглавление темы «Травмы коленного сустава»:

- Механизмы повреждения связок коленного сустава. Патогенез травмы

- Классификация травм связок коленного сустава. Диагностика повреждений

- Лечение повреждений связок коленного сустава. Первая помощь

- Повреждение мениска коленного сустава. Диагностика и лечение

- Рассекающий остеохондрит коленного сустава — болезнь Кенига. Диагностика и лечение

- Хрящевые переломы коленного сустава и хондромаляция надколенника. Диагностика и лечение

- Хондромаляция надколенника — синдром смещения надколенника. Диагностика и лечение

- Болезни Ларсена—Юхансона и Осгуда-Шлаттера. Диагностика и лечение

- Вывих коленного сустава. Диагностика и лечение

- Вывих головки малоберцовой кости. Диагностика и лечение

Источник

Разрыв и повреждение медиальной коллатеральной связки

Повреждение медиальной коллатеральной связки

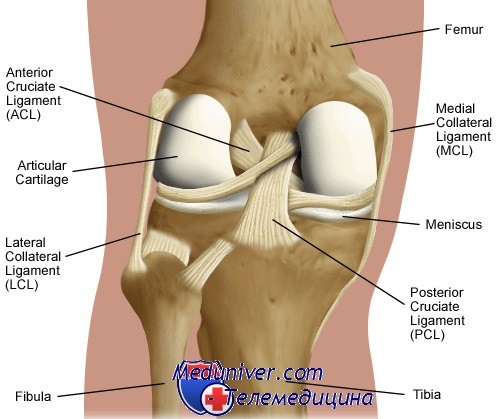

Различные связки и их особенное сплетение обеспечивают двигательную активность коленного сустава и вместе с тем его статичное, определенное положение, чтобы при чрезмерных нагрузках сустав не смещался в разные стороны. Из всего количества связок можно выделить 4 основных: 2 крестообразных, расположенных спереди и сзади, и связки, выходящие из малоберцовой и большеберцовой кости. Каждая из них выполняет свою определенную задачу, но функционируют они как единое целое.

Анатомические особенности

Связка, проходящая сбоку сустава, называется медиальной коллатеральной или большеберцовой, так как выходит она с большеберцовой кости бедра. Крепится связка через мыщелок внутреннего типа и присоединена к мениску колена.

Анатомическое строение связки сложное. Состоит она из 3 основных частей:

- Первая, поверхностная, является крупнейшим элементом. Имеет овальную форму сечения, именно в этом месте медиальная коллатеральная связка соединяется с мыщелком бедра. В нижней части поверхностный элемент постепенно сужается и разъединяется надвое. Один конец прикреплен к мыщелку, второй на 6 см ниже первого.

- Второй элемент – косой, расположенный позади поверхностной части и соединяющийся с сухожилием, относящимся к полуперепончатой мышце.

- Завершающий элемент связки – глубокий, в этом месте медиальная коллатеральная связка присоединяется к коленному мениску.

Этиология повреждения

Разрыв медиальной коллатеральной связки – частый вид повреждения, возникающий вследствие сильного удара нижней конечности. Предрасположенность к травме объясняется спецификой положения связки во время активности коленного сустава. Когда нога полностью разогнута, связка находится в натяжении, при сгибании колена ее волокна расслабляются.

Повреждение медиальной коллатеральной связки происходит преимущественно, когда нижняя конечность прямая. Чтобы случился разрыв, необязательно такое условие, как удар ногой об предмет, либо наоборот. Часто травма происходит, когда человек подворачивает ногу. В зависимости от степени тяжести травмы, разрыв медиальной коллатеральной связки может сопровождаться выделением крови, наполняющей полость коленного сустава.

Если произошло повреждение медиальной коллатеральной связки, нужно провести следующие доврачебные манипуляции:

- ограничить травмированную конечность от какой-либо нагрузки, не ходить, не опираться на нее;

- приложить холодный компресс, он поможет уменьшить болевой симптом и купировать обширный отек мягких тканей;

- при ярко выраженном болевом симптоме принять препараты обезболивающего спектра действия.

Симптоматика и диагностика

Симптоматическая картина нестабильности сустава: при ходьбе человек постоянно подворачивает конечность, нога становится слабой, непослушной. Разрыв медиальной коллатеральной связки отличается различной силой болевого симптома и наличием других признаков, в зависимости от степени повреждения волокон связки:

- Первая: волокна повреждены частично. Боль терпимая, отек небольшой либо отсутствует вовсе. Частичное повреждение медиальной коллатеральной связки заключается в прикладывании холодного компресса, приеме обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Особенно эффективными будут средства местного спектра действия, мази и крема. Для восстановления целостности волокон достаточно прекратить спортивные тренировки на несколько дней либо снизить степень их интенсивности. Для полного восстановления понадобится от 1 до 2 недель. Стабильность коленного сустава полностью сохраняется.

- Вторая: волокна разорваны частично, но повреждение приходится на поверхностную или заднюю часть коллатеральной связки. Так как площадь поврежденных волокон увеличена, лечение данного клинического случая заключается в прикладывании компрессов, приеме лекарственных средств и фиксации ноги путем накладывания гипсовой лангеты или ношения ортеза. Восстановление занимает в среднем 1 месяц.

- Третья: разрыв медиальной коллатеральной связки полный. Коленный сустав нестабилен. Болевой симптом ярко выраженный, усиливается при попытке встать на ногу, пройтись. Первая помощь – компресс, обезболивающие препараты, фиксация ноги ортезом или лонгетой. В зависимости от степени тяжести подбирается лечение. Если сопутствующих повреждений соседних связок нет, ношение фиксирующей повязки на 4-8 недель может дать положительный эффект.

Интересный факт, полный разрыв медиальной коллатеральной связки оказывается менее болезненным, нежели частичное повреждение волокон. Неполный разрыв возникает вследствие бесконтактного механического воздействия на нижнюю конечность, например, при игре в футбол. Полный разрыв характерен для тех случаев, когда на наружную сторону бедра пришелся сильный удар. Данные виды повреждений являются изолированными, то есть соседние связки, мягкие ткани, мышцы и сухожилия остаются нетронутыми.

Нестабильность коленного сустава при повреждении связок носит субъективный и объективный характер. Субъективная симптоматическая картина: голень непослушная, колено во время ходьбы плохо управляемо, конечность постоянно подворачивается.

Объективные признаки нестабильности сустава выявляются путем проведения медицинского осмотра с нагрузочными тестами на поврежденную конечность. Чтобы определить наличие и степень тяжести нестабильности сустава проводится стресс-тест. Суть данной методики в оказании на голень насильственной нагрузки путем сгибания сустава до формирования ногой угла в 30°. Тест проводится на обеих конечностях, при этом показателем нормы будет положение голени на здоровой ноге.

Диагностика травмы включает полный осмотр коленного сустава и всех его связок. В случае разрыва (частичного или полного) других элементов сустава, требуется другое лечение, нежели при изолированном типе травм. Сразу после травмы провести осмотр сустава и оценить состояние медиальной коллатеральной связки не представляется возможным.

Если степень тяжести позволяет подождать несколько дней, пациенту ставят компрессы для купирования симптоматики. Когда есть подозрение на полный разрыв и нет времени ждать, пациенту вводится анестезия. В Центре спортивной травматологии и восстановительной медицины для получения точной картины состояния связок при их полном разрыве применяется высокоточный, малоинвазивный метод артроскопии, который позволяет после диагностики сразу провести операцию. Если таковой необходимости нет, проводится МРТ и рентген.

Терапия

Если повреждение медиальной коллатеральной связки изолированное, осложнений нет, успешно применяются консервативные методы терапии. Безоперационная терапия состоит из наложения фиксирующей повязки, которая не закрывает коленный сустав. Продолжается регулярное прикладывание холодных компрессов.

Боль проходит через несколько дней после травмы, но, если человек восприимчивый к физическому дискомфорту, рекомендуется и дальше принимать обезболивающие препараты. Через несколько недель можно приступать к реабилитационной программе, которая готовится специалистами Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины для каждого пациента отдельно.

При комбинированных видах травмы, когда произошел разрыв не только медиальной коллатеральной связки, но и случилось повреждение связок крестообразного типа, целесообразность и эффективность консервативного лечения решается индивидуально для каждого пациента.

Не последнюю роль в подборе методик играет возраст человека и то, в какой степени нагрузки он нуждается. Если травма произошла у людей пожилого возраста, применяются безоперационные методы лечения, так как такие пациенты ведут пассивный образ жизни и степень оказываемой нагрузки на сустав колена минимальна.

Восстановление медиальной коллатеральной связки путем хирургического вмешательства рекомендуется проводить сразу после травмы. Показание к операции – связка отрывается от места ее крепления к кости бедра. В данном случае вероятность успеха при проведении консервативного лечения минимальна.

Отсутствие своевременного хирургического вмешательства приведет к тому, что связка зарастет самостоятельно, но неправильно. Чревато такое состояние частичной атрофией мышц, сохранением нестабильности коленного сустава и ограниченностью двигательной функции ноги.

При частичном разрыве неизолированного типа, когда есть повреждения соседних связок, после консервативного лечения может появиться необходимость в хирургическом вмешательстве. Операция рекомендована, как наиболее эффективный метод, при третьей стадии изолированного повреждения.

Если травма свежая, в ходе операции поврежденные волокна связки сшиваются, при необходимости проводится их укорочение. Если края были порваны неровно, частицы связки разрушились либо являются непригодными для сшивания, проводится операция по установке трансплантата. Новая связка изготавливается из медицинских синтетических материалов либо из тканей самого пациента, например, из частей сухожилия.

В случае, когда связка порвалась на глубокой части, для соединения ее концов накладывается шов. В Центре спортивной травматологии и восстановительной медицины операция проводится методом артроскопии. Специальные инструменты и прибор – артроскоп, под контролем которого проводится операция, вводятся через несколько проколов в коже. Отсутствие полостного разреза значительно сокращает реабилитационный период. Использование артроскопа предотвращает риски травмирования соседних тканей, нервных окончаний и кровеносных сосудов.

Нюансы лечения

Сегодня существует тенденция лечения частичных и полных разрывов медиальной коллатеральной связки преимущественно консервативными методиками. К операции прибегают только в крайних случаях, когда к ней есть прямые показания. Хотя безоперационное лечение и дает положительный, желаемый результат, существуют риски осложнений:

- По завершению реабилитационного периода пациент может столкнуться с таким явлением, как частичная потеря связкой своей силы. При интенсивной физической нагрузке, когда пострадавший будет выполнять движение с отведением голени, в колене может появляться боль. Если у пациента по завершении лечения возникает боль и чувство дискомфорта при выполнении сгибательных и разгибательных движений коленом, проводится контрольный рентген. На снимках можно обнаружить окостенелый налет на волокнах связки, который и вызывает появление неприятной симптоматики.

- Не исключаются осложнения и в случае хирургического лечения разорванной связки – возможно возникновение рубцов на ткани, присоединение инфекции, развитие воспалительного процесса.

- В редких случаях, но иногда встречается, коленный сустав остается частично нестабильным. При обеих методиках лечения у пациента может развиться тромбоз кровеносных сосудов.

Все эти осложнения характерны преимущественно для лечения повреждений медиальной коллатеральной связки с осложнениями. Нередко пациент сам виноват в том, что реабилитация прошла не с тем успехом, на который он рассчитывал, так как он пренебрегал выполнением всех врачебных рекомендаций.

Чтобы состояние и функционирование конечности восстановилось в полном объеме, доверять лечение разорванной связки нужно опытным и квалифицированным специалистам Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины. Если возникла травма изолированного типа, то консервативное и хирургическое лечение в 99% случаев дает положительный результат и благоприятный прогноз. Возвращение к спорту и прежней интенсивности физической нагрузки возможно через полгода.

Источник