Шов нерва сосуда и сухожилия

Содержание статьи

Лекция 2 операции на сосудах, нервах, сухожилиях. Операции на артериях.

Операции на артериальных, венозных и лимфатических сосудах составляют крупный раздел современной хирургии и во многих случаях являются жизнесохраняющими.

Современный этап сосудистой хирургии характеризуется широкими диагностическими возможностями, а также разработкой различных видов и способов протезирования и шунтирования артерий и вен.

Большим достижением следует считать разработку микрохирургии — хирургии под микроскопом, позволяющей восстанавливать кровоток даже в мелких сосудах диаметром 0,5-3 мм.

История сосудистой хирургии начинается с глубокой древности и сохранила важнейшие ее имена. С именами Антилуса и Филагриуса (III-IY в) связаны классические способы операций при аневризмах сосудов. Массовое применение лигатуры началось в эпоху развития огнестрельного оружия. Приоритет принадлежит Амбруазу Парэ, который первым внедрил в 16 веке перевязку артерий на протяжении. В этом году исполнилось 310 лет инструменту для проведения лигатуры под сосуд — лигатурной игле Дешана.

Первым хирургом, сшившим сосудистую стенку (1759 г.), был Хелоуел (Helowel), a разработка современного сосудистого шва принадлежит Каррелю (Carrel, 1912г.).

Одним из основоположников сосудистой хирургии был И.В. Буяльский. В 1828 году он выпустил труд: «Анатомико-хирургические таблицы, объясняющие производство операций перевязывания больших артерий, рисованные с натуры и выгравированные на меди, с кратким анатомическим описанием оных и объяснением производства операций».

Большой вклад внес Н.И. Пирогов. Его труд «Раны сосудов и травматические кровотечения» вошел в историю хирургии, как основной труд по этому вопросу.

Ориентировочная анатомия артериальных и нервных стволов.

Анатомия сосудов достаточно детально была описана Н.И. Пироговым в его фундаментальном труде «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». В соответствии с так называемыми законами Н.И. Пирогова, описанными в его книге «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», все магистральные артерии вместе с сопутствующими венами и нервами заключены в фасциальные футляры или влагалища (1 закон). Стенки этих футляров образованы собственными фасциями, покрывающими прилегающие мышцы (2 закон). На разрезе влагалища имеют форму треугольника, основание которого обращено кнаружи. Вершина же влагалища непременно фиксируется к кости «непосредственно или посредственно», как писал Н.И. Пирогов (3 закон). Н.И. Пирогов обращает внимание на «белые полоски», образованные на стыках сращения фасций, образующих сосудисто-нервные влагалища, по которым можно ориентироваться при подходе к артериальному стволу.

Проекционные линии основных сосудистых и нервных стволов.

Подключичная артерия справа отходит от tr. brachiocephalis, слева от аорты. Проецируется по середине ключицы.

Подмышечная артерия проецируется по внутреннему краю m. coracobrachialis, по Пирогову — это передняя граница роста волос, а также это линия, делящая подмышечную ямку на переднюю и среднюю трети.

Плечевая артерия проецируется от середины подмышечной ямки к медиальному надмыщелку плеча, что соответствует sulcus bicipitalis.

Локтевые артерия и нерв проецируются от медиального надмыщелка плеча до гороховидной кости. Артерия соответствует этой линии в нижних 2/3 предплечья.

Лучевая артерия, поверхностная ветвь лучевого нерва проецируются от середины локтевого сгиба до шиловидного отростка луча.

Наружная подвздошная артерия проецируется от пупка к середине паховой связки.

Бедренная артерия проецируется от середины паховой складки к медиальному надмыщелку бедра.

Подколенная артерия проецируется по линии, проведенной от верхнего угла подколенной ямки к нижнему углу.

Передняя большеберцовая артерия проецируется от середины расстояния между головкой малоберцовой кости и большеберцовой бугристости к середине расстояния между лодыжками. Проходит вместе с глубоким малоберцовым нервом.

Задняя большеберцовая артерия проецируется от точки, находящейся на 2 см сзади от медиального края большеберцовой кости до середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием. Вместе с ней проходит большеберцовый нерв.

Тыльная артерия стопы проецируется от середины расстояния между лодыжками до первого межпальцевого промежутка.

Латеральная подошвенная артерия проецируется от середины пятки к третьему межпальцевому промежутку.

Медиальная подошвенная артерия проецируется от середины медиальной половины подошвы до первого межпальцевого промежутка.

Из болезней артерий, подлежащих хирургическому лечению, выделим пять основных видов.

I. Пороки развития и аномалии: коарктация аорты, незаращение артериального (Боталлова) протока, комбинированные пороки сердца и сосудов, сосудистые опухоли (родимые пятна), синдромы сдавления при шейном ребре.

II. Аортоаортиты: болезнь Такояси, болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, тромбангиит (болезнь Бюргера).

III. Атеросклероз и его последствия: ишемические болезни сердца, мозга, гангрена конечностей, тромбозы и аневризмы артерий.

IV. Травмы: ранения сосудов, травматические аневризмы.

V. Окклюзии: острые и хронические, эмболии и тромбозы. Операции при окклюзиях артерий относятся к неотложным. Острые эмболии любой локализации обязан уметь диагностировать каждый врач и владеть техникой эмболэктомии.

Рассмотрим вначале общие хирургические операции на сосудах.

Группы операций.

Реконструктивные или восстановительные.

Паллиативные, улучшающие кровообращение.

Операции на других органах и структурах, улучшающие кровообращение.

Ампутации.

Сосудистый шов.

Первая работа по сосудистому шву принадлежит А.И. Ясиновскому — 1889 г. До и после него были единичные случаи наложения сосудистого шва.

Технику сосудистого шва ручным способом разработал французский хирург Алексис Каррель вместе с Гутри в 1902 г. А. Каррель, интенсивно занимавшийся пересадкой органов, полагал, что успех трансплантации более всего зависит от правильно наложенных сосудистых швов, которые не должны приводить к образованию тромбов, как правило, губящих пересаженный орган. Это естественное для того времени заблуждение А. Карреля по поводу истинных (иммунных) причин отторжения чужеродных тканей, однако, привело к созданию классического метода сосудистого шва, который был отмечен в 1912 г. Нобелевской премией. А. Каррель сформулировал главные условия успеха сосудистого шва:

1) интима при сшивании стенок сосуда должна плотно прилегать к интиме;

2) наложение сосудистого шва следует проводить без травмирования эндотелия сшиваемых сосудов;

3) при сшивании сосуда нельзя сужать его просвет;

4) при сшивании необходимо достичь герметичности и достаточной прочности шва;

5) профилактика образования тромбов: шовный материал не должен находиться в просвете сшиваемых сосудов.

Классификация сосудистых швов.

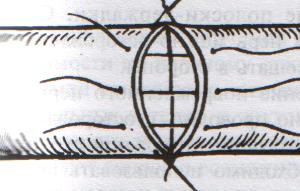

Обвивные швы Карреля, Морозовой и др.; анастомоз между отрезками сосудов создают непрерывным швом.

Выворачивающие швы. Непрерывный матрацный шов.

Инвагинационные швы, предложенные Мерфи в 1897 г.

Различные способы укрепления анастомозов при помощи рассасывающихся протезов.

При сшивании стенки сосуда, поврежденной на 1/3 окружности, шов называется боковым. Если повреждено более 2/3 окружности сосуда, шов называется циркулярным.

Сегодня существует множество модификаций как ручного, так и инструментального шва. Упомяну инвагинационный шов Г.М. Соловьева, при котором затягивание нитей шва, проведенных через обе стенки сшиваемого сосуда, приводит к непременному плотному соприкосновению интимы.

Этапы наложения сосудистого шва.

Мобилизация сосуда.

Ревизия мягких тканей, первичная хирургическая обработка раны.

Подготовка концов сосуда к наложению шва.

Наложение сосудистого шва.

Пуск кровотока по сосуду, проверка герметичности шва и проходимости сосуда.

Опыт перевязок магистральных артерий, накопленный во время Второй мировой войны, позволил сделать ряд важных заключений. Одно из них состоит в том, что при ранении артерии следует непременно попытаться восстановить непрерывность сосудистого русла. Перевязка магистральной артерии, даже в относительно благоприятном месте с точки зрения развития коллатерального (окольного) кровообращения, всегда опасна и сопровождается или некрозом или в лучшем случае тяжелым ишемическим синдромом, который получил название «болезнь перевязанного сосуда».

При повреждении стенки артерии возможно 1) наложение бокового сосудистого шва, 2) резекция поврежденного участка с наложением анастомоза. При обширном повреждении сосудистого ствола возможна 3) резекция с протезированием артерии. Для протезирования применяются пластмассовые, тканные или плетеные сосуды соответствующей формы и диаметра. Они характеризуются хорошими биологическими и физическими свойствами. Протезы снаружи прорастают фиброцитами, изнутри сетью кровеносных сосудов с образованием эндотелия.

Окклюзии сосудов.

Острая и хроническая закупорка (окклюзия) артерий связана с образованием внутрисосудистых тромбов и их миграцией по току крови. Три главных условия тромбообразования определил один из основоположников патологической анатомии Р.Вихров: 1) повреждение стенки артерии (например руптура атеросклеротической бляшки); 2) нарушение свертывания крови и 3) замедление кровотока.

Диагноз острой эмболии ставится на основании 5 главных симптомов:

боль, бледность, парестезия, паралич и отсутствие пульса. В английской литературе этот комплекс симптомов обозначают как «пять пэ» (5 «р») (pain, pallor, parastesia, paralysis, puls).

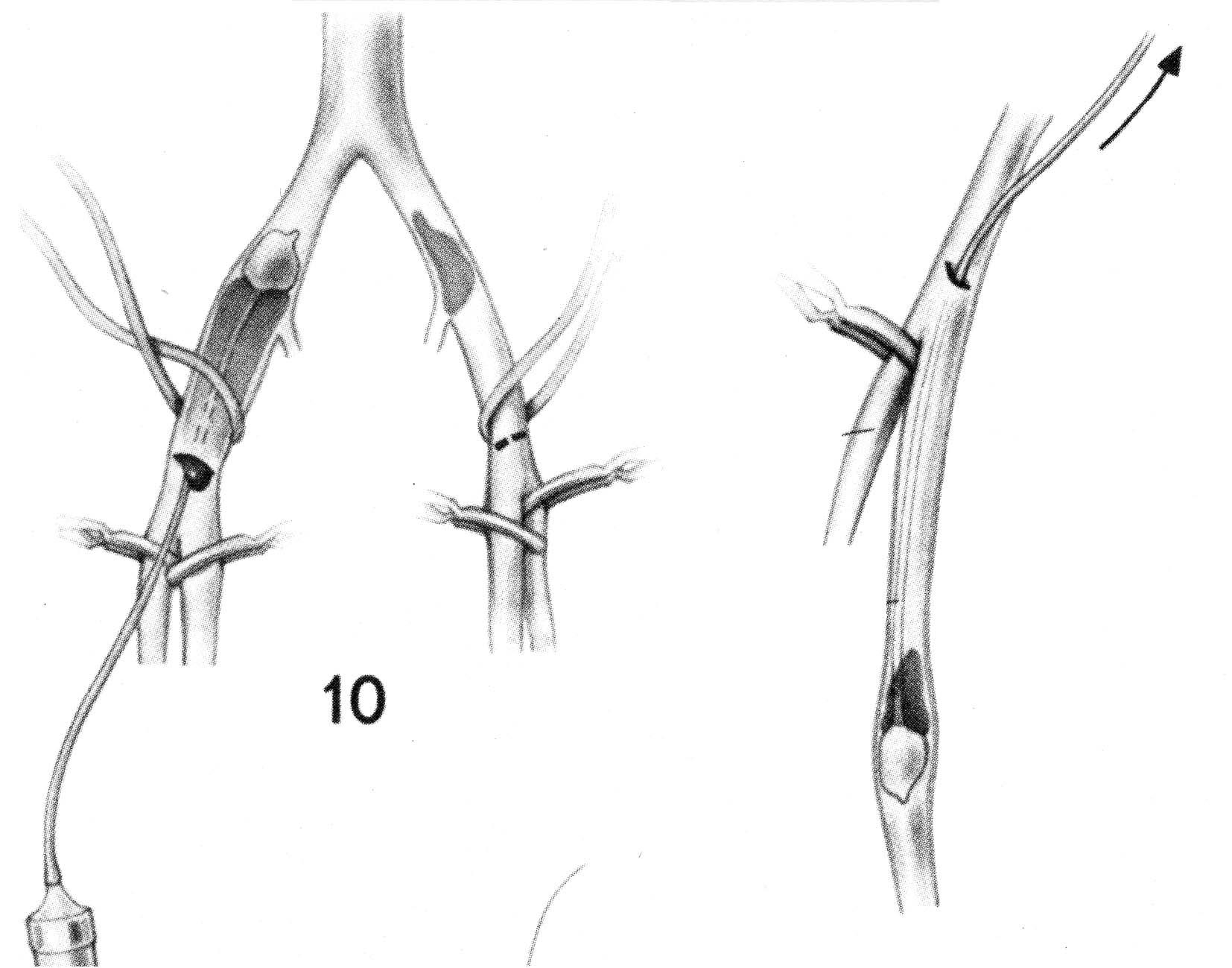

Эмболэктомия относится к срочным операциям, ее необходимо произвести не позже 6-8 часов от начала окклюзии во избежание гангрены конечности. Выделяют прямую и непрямую эмболэктомии.

При прямой эмболэктомии стенку артерии рассекают прямо над эмболом и выдавливают его из просвета сосуда.

При непрямой эмболэктомии применяется катетер Фоггарти. Он представляет собой тонкую гибкую трубку с надувным баллоном на конце. Катетер проводится за эмбол, баллончик раздувают при помощи шприца и извлекают катетер вместе с тромбом. В зависимости от направления тока крови может быть антеградное и ретроградное удаление тромба.

Соседние файлы в предмете Оперативная хирургия и топографическая анатомия

- #

- #

- #

- #

15.02.201610.45 Mб1040Николаев. Оперативная хирургия и топографическая анатомия (2007).pdf

- #

- #

- #

15.02.201627.28 Mб1535Островерхов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия (1996).djvu

- #

15.02.201635.22 Mб1825Сергеенко. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Том 1 (2002).djvu

- #

- #

- #

Источник

96. Шов сухожилия (Кюнео) и нерва.

Тенорафия — сшивание сухожилий.

Требования к сухожильным швам:

1. Шов должен быть простым и технически выполнимым

2. Шов не должен существенно нарушать кровоснабжение сухожилий

3. При наложении шва необходимо обеспечить сохранение гладкой скользящей поверхности сухожилия и ограничиться минимальным применением нитей

4. Шов должен крепко удерживать концы сухожилий в течение длительного времени и не допускать их разволокнения.

Показания для наложения сухожильного шва:

а) свежие ранения с повреждением сухожилия

б) сшивание сухожилий в отсроченном периоде для восстановления функции сгибателей и разгибателей

Классификация сухожильных швов (по Розову В.И.):

1. швы с узелками и нитями, расположенными на поверхности сухожилия (П-образный шов Брауна для плоских сухожилий)

2. внутриствольные швы с узелками и нитями, расположенные на поверхности сухожилия (шов Ланге)

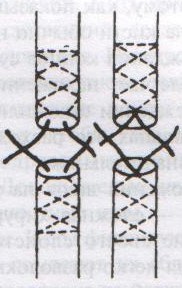

3. внутриствольные швы с узелками, погруженными между концами сухожилия (шов Кюнео)

4. другие швы (способ Киршнера — использование фасции для обертывания и соединения сухожилия)

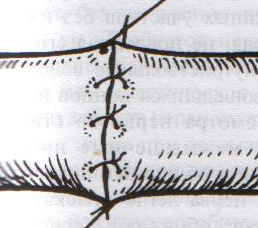

Т ехника сухожильного шва Кюнео:

ехника сухожильного шва Кюнео:

1. Оба конца длинной шелковой нити надевают на две прямые тонкие иглы.

2. Сначало делают тонкий прокол через сухожилие, отступив 1-2 см от его конца, затем прокалывают сухожилие наискось обеими иглами. В результате нити перекрещиваются.

3. Этот прием повторяют 2-3 раза, пока не доходят до конца отрезка сухожилия.

4. Потом приступают к прошиванию другого отрезка сухожилия таким же способом.

5. При затягивании нитей концы сухожилия соприкасаются.

Шов нерва впервые разработал Нелатон (1863), а применил на практике Лангер (1864).

Основное назначение шва: точное сопоставление иссеченных пучков поврежденного нерва при наименьшей травматизации как его самого, так и окружающих тканей, т.к. излишняя травматизация усиливает дегенеративные явления в нервном стволе и способствует развитию рубцовых тканей в его окружности.

Показания к наложению шва нерва:

а) полный анатомический перерыв нервного ствола

б) наличие необратимых рубцовых изменений

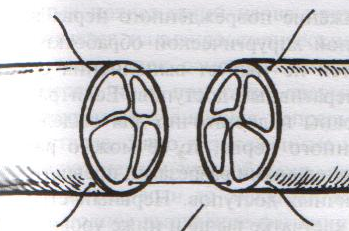

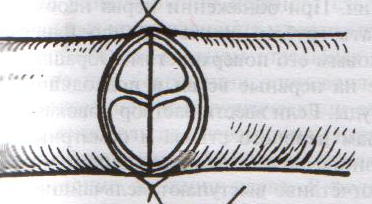

По способу наложения различают 1. эпиневральный и 2. периневральный нервные швы.

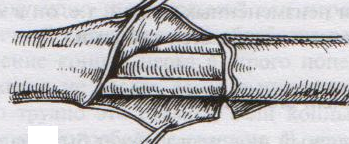

Техника наложения эпиневрального шва:

1. Выделение со стороны неизмененного участка проксимального конца нерва в направлении зоны повреждения

2. Концы нерва или неврому иссекают в пределах неизмененных тканей очень острым лезвием, чтобы линия среза была предельно ровной

3. Эпиневральный шов накладывают нитью на режущей игле.

4. Эпиневрий мобилизуют по окружности нерва, концы нерва сопоставляют. Сопоставление концов не должно быть слишком плотным (диастаз 0,5-1 мм).

5. На расстоянии 1 мм от края нерва перпендикулярно его поверхности вкалывают иглу, следя за тем, чтобы она прошла только эпиневрий

6. Иглу перехватывают иглодержателем и вводят в противоположный конец нерва изнутри.

7. Узел завязывают, оставляя конец нити длиной 3 см.

8. Аналогично накладывают второй направляющий шов под углом 180 по отношению к первому.

9. Расстягивают эпиневрий и накладывают еще 1-2 шва на переднюю полуокружность нерва.

10. Между швами-держалками накладывают промежуточные эпиневральные швы, не допуская заворачивания эпиневрия внутрь

11. Сшитый нерв помещают в ложе, подготовленное в пределах неизмененных тканей

Техника наложения периневрального шва:

1. Нерв выделяют как при наложении эпиневрального шва. Удаляют эпиневрий на 5-8 мм с обоих концов нерва, чтобы открыть доступ к пучкам.

2. Нитью на режущей игле за периневрий отдельно прошивают каждую группу пучков (2-3 шва на каждую группу). Восстановление целостности пучков начинают с наиболее глубоко расположенных пучков.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Операции на нервах. Шов нерва, виды швов нерва.

Основные этапы операции наложения шва нерва.

1. Обнажение нерва.

2. Невролиз — освобождение нерва от сдавливающей его рубцовой ткани.

3. Осмотр и определение границ резекции нерва.

4. Мобилизация концов нерва и подготовка ложа.

5. Резекция повреждённых участков нервного ствола.

6. Наложение эпиневральных швов.

7. Закрытие раны и иммобилизация конечности.

По способу наложения различают эпиневральный и периневральный швы.

Эпиневральный шов

Выделение начинают со стороны неизменённого участка проксимального конца нерва в направлении зоны повреждения. Концы нерва иссекают в пределах неизменённых тканей очень острым лезвием, одномоментно.

Эпиневрий мобилизуют по окружности нерва, концы нерва сопоставляют. вкалывают иглу, следя за тем, чтобы она прошла только через эпиневрий. Иглу перехватывают иглодержателем и вводят в противоположный конец нерва изнутри. Узел завязывают. Аналогично накладывают второй. Растягивают эпиневрий и накладывают ещё 1-2 шва

• Сшитый нерв помещают в ложе, подготовленное в пределах неизменённых тканей.

Периневральный шов

Нерв выделяют. Удаляют эпиневрий на 5-8 мм с обоих концов нерва, чтобы открыть доступ к пучкам.

• Нитью на режущей игле за периневрий отдельно прошивают каждую группу пучков. На каждый пучок накладывают 2-3 шва. При наличии невромы проксимального конца эпиневрий рассекают выше невромы.

• Восстановление целостности пучков начинают с наиболее глубокорасположенных (задних) пучков. Затем, постепенно поднимаясь вверх, сшивают остальные пучки.

В зависимости от сроков вмешательства различают первичный, первичноотсроченный и вторичный швы.

Первичный шов нерва выполняют одновременно с первичной хирургической обработкой раны. Первичноотсроченный

шов накладывают через 1-2 мес после первичной хирургической обработки раны, когда произошло полное заживление раны, но ещё можно предупредить развитие контрактур, мышечных атрофии и тугоподвижности в суставах. Вторичный шов осуществляют через 5-6 мес после повреждения или позже.

Блокада нервных стволов и сплетений (блокада по куленкампфу, межреберная блокада, блокада седалищного нерва.).

Межрёберная анестезия. Отступив на несколько сантиметров от места перелома ребра по направлению к позвоночнику, анестезируют кожу путём внутрикожного введения раствора прокаина из шприца с иглой. Перпендикулярно к сломанному ребру в месте анестезии кожи вкалывают иглу и при её продвижении до упора в ребро медленно вводят прокаин. Оттянув иглу на 2-3 мм, её концом смещают мягкие ткани, продвигают иглу к нижнему краю ребра, соскальзывая по его поверхности, и вводят периневрально 3-5 мл 1-2% раствора прокаина, лидокаина. Не вынимая иглы, возвращают её на наружную поверхность ребра, продвигают путём соскальзывания к верхнему его краю и вводят 2-3 мл 1-2% раствора прокаина или лидокаина, после чего иглу извлекают. При переломе нескольких рёбер процедуру повторяют. Анестезию плечевого сплетения по Куленкампфу применяют при операциях на верхней конечности. На середине ключицы по верхнему её краю определяют проекцию подключичной артерии. Плечевое сплетение проецируется кнаружи от подключичной артерии. Длинную иглу без шприца после инфильтрации кожи раствором прокаина вводят кнаружи от места пульсации артерии на 1 см выше ключицы и, скользя по верхнему краю первого ребра, продвигают кверху в направлении остистых отростков первых и вторых грудных позвонков и доходят до сплетения. Появление неприятных ощущений в руке, чувства онемения или ощущения «стреляющей» боли указывает на встречу иглы с одним из нервных стволов сплетения. Выделение крови из иглы свидетельствует о попадании её в сосуд. В таких случаях иглу несколько оттягивают и изменяют направление её хода. Убедившись, что кровь из иглы не выделяется, вводят 30-35 мл 1% раствора прокаина или лидокаина. Анестезия наступает через 10-15 мин и продолжается в течение 2-6 ч. Блокада седалищного нерва

Техника блокады седалищного нерва Войно-Ясенепкому.Больной находится в положении лежа на животе или на боку. Точка для первоначального вкола иглы находится на вершине прямого угла, образованного двумя линиями, первая из которых проходит через верхушку большого вертела горизонтально, а вторая, вертикальная линия проходит вдоль наружного края седалищного бугра. Делают вкол на месте перекреста линий строго перпендикулярно на глубину 8-12 см. Если парестезии получить не удается, то следует переместить иглу чуть выше и кнаружи. На блокаду расходуется 10-20 мл 1-1,5% раствора тримекаина.

В некоторых случаях на поиск нервных стволов расходуется большой объем раствора анестетика. В связи с этим мы предлагаем пользоваться первоначально для инфильтрации мягких тканей и поиска нервных стволов 0,25% раствором новокаина, а при получении парестезии вводить основной анестетик для блокады.

Техника блокады седалищного нерва по Гертелю. Положение больного на животе с подушкой, приподнимающей ягодичную область. Для нахождения точки первоначального вкола иглы проводят три линии: первая соединяет наружный край седалищного бугра и верхнюю заднюю подвздошную ость, вторую проводят горизонтально, проходя через верхушку большого вертела и верхний конец ягодичной щели, третья проходит черезперекрест двух предыдущих линий и ягодичный бугор. Перекрест трех линий является точкой для начала проведения блокады. Если парестезии не получено, то иглу передвигают вдоль третьей линии кверху и латерально. Вводят 10-20 мл 1-1,5% раствора тримекаина. Техника блокады седалищного нерва наружным доступом по Кацу. Положение больного на спине ближе к краю стола. Под ногу подкладывают небольшой валик. Иглу вводят во фронтальной плоскости кзади от большого вертела в направлении к седалищной кости до упора в нее. Затем иглу оттягивают на 1 см кзади и вводят 10-20 мл анестетика.

Комбинированная блокада седалищного нерва на уровне поясничного и крестцового сплетения. Больного укладывают на здоровый бок, согнув при этом ноги. Иглу вводят перпендикулярно к коже в точке пересечения линии, соединяющей гребни подвздошных костей и линии, проведенной от верхней задней подвздошной ости параллельно продольной оси позвоночника. Если игла наталкивается на поперечный отросток позвонка, то, сместив ее несколько дистально, продвигают внутрь до появления признаков контакта со сплетением. Чтобы надежно блокировать седалищный нерв на уровне пояс¬ничного и крестцового сплетений, анестетик должен распростра¬ниться по фасциальному футляру вверх и вниз, в связи с чем требуется введение 120-150 мл анестетика в виде раствора низкой концентрации.

Блокада седалищного нерва передним доступом по Фокину. В положении больного на спине прямой линией соединяют верхнюю переднюю подвздошную ость с наиболее выступающей точкой большого вертела, от которой проводят вторую линию, параллельную паховой связке. На этой линии откладывают расстояние, равное длине первой линии, отмеряя его от большого вертела, и отмечают точку, которая и является местом вкола иглы. Иглу вводят в сагитальной плоскости и, достигнув малого вертела, продвигают ее ниже на 4-6 см. Если на указанной глубине не удается получить парестезии, то следует вернуться к малому вертелу и последующее продвижение иглы внутрь проводить, придав бедру небольшую внутреннюю ротацию, или отклонить конец иглы на 5° кнутри и продвигать ее в этой позиции до появления парестезии. Вводят 20-30 мл 0,5-1% раствора тримекаина. Показания. Показана как мера профилактики шока и борьбы с ним при тяжелых повреждениях нижних конечностей. Блокада седалищного нерва может также применяться при ишиалгии, особенно при фантомной боли, в сочетании с другими методами. Опасности. Повреждение нервных стволов и внутрисосудистое введение анестетика.

Источник