Сухожилия и их роль

Содержание статьи

, —

Âàæíîñòü ñóõîæèëèé îáû÷íî íåäîîöåíèâàþò. Íåñìîòðÿ íà ïðîñòîòó ñòðîåíèÿ, îíè ó÷àñòâóþò â ïåðåäà÷å ìûøå÷íîãî óñèëèÿ êîñòíîìó îñòîâó è îáåñïå÷åíèè ïîäâèæíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà.

Ñóõîæèëèÿ èãðàþò êëþ÷åâóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè óäèâèòåëüíîé ïîäâèæíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáðàçîâàííûå âîëîêíèñòîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ ÷ðåçâû÷àéíî ïðî÷íûå è ïëîòíûå ïðîäîëæåíèÿ ìûøö; ïîñðåäñòâîì ñóõîæèëèé ìûøöû — äâèæóùàÿ ñèëà òåëà -êðåïÿòñÿ ê êîñòÿì, ïåðåìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åíû îáåñïå÷èâàòü. Òÿãîâîå óñèëèå ñîêðàùàþùèõñÿ ìûøå÷íûõ âîëîêîí êîíöåíòðèðóåòñÿ â ñóõîæèëèè è ñîîáùàåòñÿ ÷åðåç íåãî êîñòÿì, êîòîðûå ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèëîæåííîé ê íèì ñèëû èçìåíÿþò ñâîå ïîëîæåíèå.

Ñóõîæèëèÿ è ìûøöû

Ñóõîæèëèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðîäîëæåíèÿ ìûøö; îíè îáðàçîâàíû ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ, ñîñòîÿùåé â îñíîâíîì èç êîëëàãåíîâûõ âîëîêîí.

Ðàñïîëàãàÿñü ìåæäó ìûøå÷íûìè âîëîêíàìè è ñïëåòàÿñü ñ íèìè, ýòè âîëîêíà íà êîíöåâîì ó÷àñòêå ìûøöû îáúåäèíÿþòñÿ â î÷åíü ïðî÷íûå, ïëîòíûå è íåýëàñòè÷íûå òÿæè, êàê ïðàâèëî, øíóðîâèäíîé èëè ëåíòîâèäíîé ôîðìû. Ñóõîæèëèÿ ñîäåðæàò î÷åíü ìàëî íåðâíûõ îêîí÷àíèé è, ïîñêîëüêó èõ ðîëü ñêîðåå èíåðòíà, äîâîëüíî ñêóäíî ñíàáæàþòñÿ êðîâüþ. Âîëîêíà ñóõîæèëèÿ ñî ñòîðîíû ìûøöû òåñíî ñïëåòåíû ñ âîëîêíàìè òêàíè åå áðþøêà; âîëîêíà äðóãîãî êîíöà ñóõîæèëèÿ ãëóáîêî ïðîíèêàþò â êîñòíóþ òêàíü, îáåñïå÷èâàÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðî÷íîå êðåïëåíèå.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå ñóõîæèëèÿ

Íåêîòîðûå ñóõîæèëèÿ ðàñïîëîæåíû íåïîñðåäñòâåííî ïîä êîæåé è ëåãêî ïðîùóïûâàþòñÿ, êàê, íàïðèìåð, ïîäêîëåííîå ñóõîæèëèå, îáåñïå÷èâàþùåå ñãèáàíèå êîëåííîãî ñóñòàâà è íàõîäÿùååñÿ ñ òûëüíîé ñòîðîíû êîëåíà. Îáëàäàþùèå ãîðàçäî ìåíüøèì îáúåìîì, ÷åì ìûøöû, ñóõîæèëèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ó ñëîæíûõ ñóñòàâíûõ ñî÷ëåíåíèé, çàíèìàþùèõ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé îáúåì. Òàê, òûëüíûå ÷àñòè ñòîïû è êèñòè (êàê, âïðî÷åì, è ïåðåäíèå èõ îòäåëû) â èçîáèëèè ñíàáæåíû ñóõîæèëèÿìè ðàçëè÷íûõ ìûøö, ðàñïîëàãàþùèõñÿ â ãîëåíÿõ è ïðåäïëå÷üÿõ.

Íåñêîëüêî íåòèïè÷íûì ñòðîåíèåì îòëè÷àåòñÿ ñóõîæèëèå, ñîåäèíåííîå ñ ñåðäå÷íîé ìûøöåé è îáåñïå÷èâàþùåå åãî íàãíåòàþùóþ ôóíêöèþ. Îíî îáðàçîâàíî ëåíòàìè óòîëùåííîé âîëîêíèñòîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, ïðîíèçûâàþùèìè ìèîêàðä (ñåðäå÷íóþ ìûøöó) è ïðèäàþùèìè åìó ïðî÷íîñòü. Êðîìå òîãî, ñóõîæèëüíûå òÿæè îáðàçóþò óêðåïëÿþùèå êîëüöà â ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ ñåðäöà ñ êðóïíûìè êðîâåíîñíûìè ñîñóäàìè — ëåãî÷íîé âåíîé, àîðòîé è ò. ä.

Ïîâðåæäåíèÿ ñóõîæèëèé

ñóùíîñòè, âñå ñóõîæèëèÿ ïîäâåðæåíû òåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèÿì. Ïðè ãëóáîêèõ ïîðåçàõ ñòîïû, ëîäûæêè, êèñòè èëè çàïÿñòüÿ ìîãóò áûòü ïîâðåæäåíû ñóõîæèëèÿ, ðàñïîëîæåííûå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïîâåðõíîñòè òåëà.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ öåëîñòíîñòü ðàññå÷åííûõ ñóõîæèëèé óäàåòñÿ âîññòàíîâèòü, ñøèâ èõ êîíöû â ìåñòå ðàçðûâà, íî, êàê ïðàâèëî, ïîñëå çàæèâëåíèÿ äâèãàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè óõóäøàåòñÿ, â ïîðàæåííîé îáëàñòè ðàçâèâàåòñÿ áîëåçíåííîñòü; îáà ÿâëåíèÿ íîñÿò ñòîéêèé õàðàêòåð.

Ïåðåíàïðÿæåíèå èëè ðåçêîå íàïðÿæåíèå ñóõîæèëèÿ, à òàêæå åãî ðàñòÿæåíèå íåðåäêî ïðèâîäÿò ê ïîâðåæäåíèÿì ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Âîçìîæåí íàäðûâ ÷àñòè ñóõîæèëüíûõ âîëîêîí â ìåñòå èõ êðåïëåíèÿ ê êîñòè.  ñèëó íåýëàñòè÷íîñòè ñóõîæèëèé èõ ðàñòÿæåíèÿ, íàäðûâû è ðàçðûâû äîñòàòî÷íî ðåäêè: ñèëà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ýòîãî, äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íîé äëÿ ðàçðûâà êîñòíî-ñóõîæèëüíîãî ñîåäèíåíèÿ, îòëè÷àþùåãîñÿ âûñî÷àéøåé ïðî÷íîñòüþ.

Ëå÷åíèå ïîâðåæäåíèé ñóõîæèëèé, êàê ïðàâèëî, ñâîäèòñÿ ê íàëîæåíèþ íà ïîâðåæäåííóþ îáëàñòü ïàêåòà ñî ëüäîì è òóãîé ïîâÿçêè. Çàëîã óñïåøíîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè — ïîñòåïåííîñòü âîçâðàòà ê îáû÷íîìó îáðàçó æèçíè.

Àâòîð ìàòåðèàëîâ ñòàòüè: Âåðà Ñèäèõèíà

Источник

Сухожилие

Сухожилие[править | править код]

Сухожилие является частью несократительной соединительной ткани скелетных мышц. С помощью одного или нескольких сухожилий мышцы соединяются с костным скелетом или хрящами. Они передают движение, вызванное мышечным сокращением, на кости или, наоборот, — силу тяжести, действующую на осевой скелет, на мышцы.

Строение сухожилия[править | править код]

Рис. 1.9. Строение коллагенового волокна

Выделяют различные формы сухожилия.

- Длинные тонкие сухожилия — например, в мышцах кисти. Они обеспечивают свободную подвижность дистальных отделов верхней конечности, которую не могут дать короткие сухожилия.

- Короткие сухожилия — например, в дельтовидной и большой грудной мышцах. Данные мышцы макроскопически имеют едва видимые сухожилия. В этом случае говорят о начале мышцы и месте прикрепления.

- Плоские сухожилия — так называемые апоневрозы, имеют мышцы, формирующие стенки туловища.

Сухожилие на 70-80 % состоит из волокнистой соединительной ткани. Остальными компонентами матрикса являются основное вещество (дерматансульфат, гиалуроновая кислота и хондроитинсульфат, около 0,5-1 %), неколлагеновые белки (фибронектин и тенасцин) и клетки — теноциты (клетки сухожильной ткани), фибробласты, синовиальные клетки (клетки соединительнотканных оболочек) и хондробласты или хондроциты (клетки хрящевой ткани). Под сухожильными волокнами подразумеваются в большинстве своем (95 %) волнообразно расположенные волокна коллагена I типа, придающие механическую прочность сухожилию. Кроме этого, в сухожилии есть эластические волокна (около 1 %). Коллагеновые волокна состоят из молекул коллагена, представляющих собой три закрученные относительно друг друга протеиновые цепи (тройная спираль, каждая спираль имеет форму а-спирали). Группа волокон соединяется в интерстиции и образует так называемую коллагеновую микрофибриллу. Многочисленные микрофибриллы, спирально закручиваясь относительно друг друга, образуют коллагеновую фибриллу, из которых, в свою очередь, образуется коллагеновое волокно (рис. 1.9).

рис. 1.10. Расположение коллагеновых волокон в сухожилии

Коллагеновые волокна имеют волнообразную форму и расположены как в длинных, так и в коротких сухожилиях параллельно друг другу. В апоневрозах пучки коллагеновых волокон перекрещиваются и имеют вид решетки.

Благодаря спиралевидному строению коллагеновых волокон и их волнообразному ходу сухожилие может растягиваться на 5 % от его длины и оптимально распределять действующие на него силы. Растягивающие нагрузки при мышечных сокращениях или при пассивном растяжении мышцы приводят вначале к натяжению коллагеновых волокон, а затем к равномерному растяжению коллагена. Данный механизм обеспечивает перенос прилагаемой силы между мышцей и сухожилием. Спиральная структура придает сухожилию (даже после выпрямления волнообразно расположенных волокон) очень высокую прочность на разрыв — около 500-1000 кг/см2. Сухожилие очень прочно и выдерживает большую нагрузку, чем стальной трос такой же толщины (van den Berg, 1999). Эластические волокна, расположенные между пучками коллагеновых волокон (рис. 1.10), абсорбируют нагрузки и возвращают сухожильным волокнам их волнообразную форму после их прекращения. Группы коллагеновых волокон объединены в пучки тонким слоем неоформленной соединительной ткани — эндотенонием. Пучки, в свою очередь, окружены соединительнотканным внутренним перитенонием и образуют большие (вторичные) пучки волокон. Наружный перитеноний объединяет крупные пучки в сухожилие. Все перечисленные соединительнотканные слои богаты кровеносными сосудами и нервами. Наружный перитеноний покрыт дополнительными слоем — паратенонием, — который анатомически отделяет сухожилие от окружающих тканей. Паратеноний образован рыхлой волокнистой хорошо кровоснабжаемой соединительной тканью и благодаря наличию синовиальных клеток может продуцировать жидкость, подобную синовиальной. Это обеспечивает снижение трения при скольжении сухожилия и предотвращает потерю силы мышечного сокращения.

Соединительнотканные оболочки сухожилий без видимой границы переходят в аналогичные оболочки мышц. Между пучками сухожильных волокон расположены клетки (теноциты), называемые также крыловидными клетками из-за их тонких длинных цитоплазматических выростов, с помощью которых они соединяются с соседними клетками. Теноциты синтезируют коллагеновые и эластические волокна, а также в небольшом количестве основное вещество матрикса. Функция обнаруженных в них сократительных актиновых и миозиновых филаментов пока полностью неизвестна. Клетки соединительнотканных футляров сухожилий представлены фибробластами. Кроме этого, в сухожильной ткани присутствуют несократительные белки (фибронектин и тенасцин), которые соединяют слои соединительной ткани и выполняют стабилизирующую функцию.

С возрастом пролиферативные возможности клеток сухожилий снижаются. Количество клеток и продукция основного вещества снижаются, а также уменьшается количество эластических и коллагеновых волокон. В результате этого происходит возрастное снижение прочности на разрыв и растяжимости сухожилий приблизительно на 20%. Также снижается максимальная допустимая нагрузка на сухожилие (Weineck, 2003). Только при постоянных раздражениях (натяжение и расслабление) возможно сохранение прочности постоянно обновляющегося сухожилия. При соответствующих тренировках прочность сухожилий можно даже повысить. Адекватные раздражения ткани сухожилий приводят к повышению активности те-ноцитов и синтезу коллагена и основного вещества — повышается количество коллагеновых фибрилл и волокон и увеличивается диаметр сухожилия (Oakes, 1998). Слишком большие нефизиологические нагрузки, как, например, в профессиональном спорте, могут привести к замене толстых коллагеновых волокон на тонкие, что приводит к формированию более стабильного, но менее эластичного сухожилия (van den Berg, 1999). Слишком высокие нефизиологические нагрузки зачастую могут привести к частичной осси-фикации сухожилия вследствие того, что сухожильные клетки, как и остеоциты (клетки костной ткани), могут реагировать повышенной кальцификацией. Прочность сухожилия при оссификации снижается и возрастает риск его разрыва. При иммобилизации или недостаточной нагрузке сухожилия (например, при неактивной мышце) количество коллагеновых и неколлагеновых волокон снижается (см. «Совет»).

Сухожилия различаются не только по форме (см. выше), но и по строению в зависимости от окружающей их ткани. Некоторые сухожилия состоят исключительно из сухожильной ткани. В месте особенно высокой нагрузки (например, в области изгибов костей) в толще сухожилия образуется зона волокнистого хряща (например, в сухожилии двуглавой мышцы плеча в области лучевой кости). Если сухожилия скользят по другим тканям, прежде всего костям, для снижения трения образуются сухожильные влагалища (сухожильная сумка трехглавой мышцы плеча между ее сухожилием и локтевым отростком).

Совет:После иммобилизации в течение 4 нед. прочность сухожилия снижается приблизительно на 20 % (Cunnings, Tillmann, 1992; Tabary, 1972). После 12 нед. иммобилизации потеря коллагеновых волокон в сухожилии достигает 16 % (van den Berg, 1999). Кроме этого, из-за недостаточного механического раздражения нарушается организация коллагеновых волокон, что повышает вероятность травмы даже при небольших нагрузках. Прежняя прочность достигается только через 4-12 мес. (Oakes, 1998).

Сухожильные влагалища[править | править код]

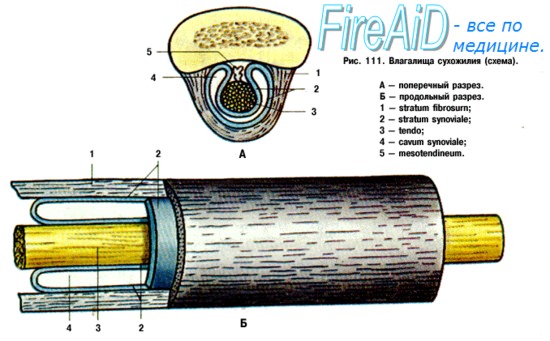

рис. 1.11. Строение сухожильного влагалища

Сухожильные влагалища представляют собой футляры, окружающие сухожилия и облегчающие их скольжение. Их функцией является снижение трения и давления окружающих тканей. Они располагаются в тех местах, где сухожилие перегибается или давит на подлежащие кости и связки. К примеру, большое количество сухожильных влагалищ имеется на стопе и кисти. Внутренний листок двухслойной соединительнотканной оболочки (эпитеноний) вместо наружного перитенония окружает сухожилие, а внешний листок образован наружным перитенонием. Внешний листок дополнительно укреплен производным паратенония — фиброзной мембраной. Фиброзная мембрана тянется на протяжении всего сухожилия и по бокам прикрепляется к подлежащей кости. В области сухожильных влагалищ пальцев кистей и стоп дополнительно образуются плотные соединительнотканные перекрестно расположенные тяжи. Эпитеноний и пе-ритеноний покрыты синовиальной мембраной, которая может выделять жидкость, подобную синовиальной. Это позволяет снизить трение между листками и облегчить скольжение сухожилия. Оба листка соединяются у конца сухожильного влагалища, образуя замкнутый мешок. Сухожильное влагалище прикрепляется к подлежащим тканям с помощью так называемого мезотенония, через который к нему подходят кровеносные сосуды и нервы (рис. 1.11).

Снизить трение окружающих тканей позволяет также наличие синовиальных сумок.

Синовиальные сумки[править | править код]

Синовиальные сумки (bursae synoviales) представляют собой мешковидные образования, наполненные синовиальной жидкостью (их сравнивают с водяными подушками). Как и у сухожильных влагалищ, их оболочка состоит из двух листков: наружного (соединительнотканный фиброзный слой) и внутреннего (синовиальный слой). Последний состоит из синовиальных клеток, способных продуцировать синовиальную жидкость, что позволяет снизить трение этих двух листков относительно друг друга. Кроме того, синовиальные сумки перераспределяют оказываемое на них давление и снижают трение при смещении тканей. Зачастую они располагаются между сухожилиями и костями, в области начала и прикрепления мышц (подсухожильные сумки), между фасциями (подфасциальные сумки), связками (межсвязочные сумки) и между подкожной клетчаткой и глубжележащими тканями (подкожные сумки). Около суставов они часто сливаются друг с другом и сообщаются с полостью суставов (например, наднадколенниковая сумка).

Кровоснабжение и иннервация сухожилий[править | править код]

Сухожильная ткань, включая ее соединительнотканные компоненты, хорошо кровоснабжается и иннервируется. Сосуды и нервы подходят к ней через соединительнотканные оболочки (эндотеноний, пери-теноний, паратеноний) и располагаются параллельно сухожильным волокнам. Кроме внесухожильных существуют и внутрисухожильные сосуды и нервы, которые анастомозируют друг с другом. В области костно-сухожильного соединения они соединяются с сосудами и нервами периоста и кости. Анастомозы также формируются и с сосудистыми и нервными структурами сухожильных влагалищ. В месте формирования в сухожилии волокнистого хряща питание тканей выполняется аваскулярно, т.е. благодаря процессам осмоса и диффузии. Сухожилия получают как вегетативную, так и чувствительную иннервацию (например, через рецепторы Гольджи).

Читайте также[править | править код]

- Поперечно-полосатые мышцы

- Кровоснабжение скелетных мышц

- Иннервация поперечно-полосатых мышц

- Рецепторы поперечно-полосатых мышц

- Мышечно-сухожильное соединение

- Костно-сухожильное соединение

- Типы мышц

- Типы мышечных волокон

- Функции поперечно-полосатых скелетных мышц

- Гладкие мышцы

- Сердце

Источник

строение, виды фасций и сухожилий.

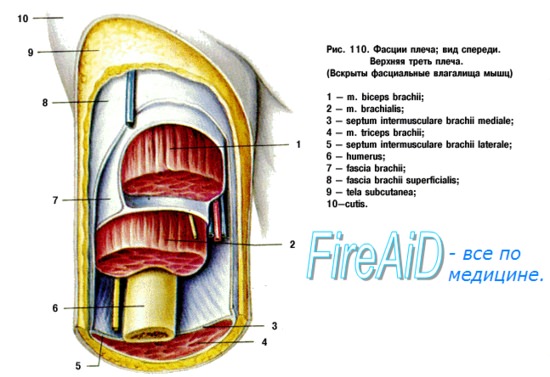

| Оглавление темы «Общая миология»: 1. Развитие мышц. 2. Строение мышцы. Мышца как орган. 3. Работа мышц ( элементы биомеханики мышц ). 4. Закономерности распределения мыщц. 5. Классификация мышц. 6. Вспомогательные аппараты мышц: строение, виды фасций и сухожилий. 7. Влияние факторов внешней среды на мускулатуру. Вспомогательные аппараты мышц: строение, виды фасций и сухожилий.Кроме главных частей мышцы — ее тела и сухожилия, существуют еще вспомогательные приспособления, так или иначе облегчающие работу мышц. Группа мышц (или вся мускулатура известной части тела) окружается оболочками из волокнистой соединительной ткани, называемыми фасциями (fascia — повязка, бинт ‘)• По структурным и функциональным особенностям различают поверхностные фасции, глубокие и фасции органов. Поверхностные (подкожные) фасции, fasciae superficiales s. subcutaneae, лежат под кожей и представляют уплотнение подкожной клетчатки, окружают всю мускулатуру’данной области, связаны морфологически и функционально с подкожной клетчаткой и кожей и вместе с ними обеспечивает эластическую опору тела.

Глубокие фасции, fasciae profundae, покрывают группу мышц-синергистов (т. е. выполняющих однородную функцию) или каждую отдельную мышцу (собственная фасция, fascia propria). При повреждении собственной фасции мышцы последняя в эгом месте выпячивается, образуя мышечную грыжу. Фасции, отделяющие одну группу мышц от другой, дают вглубь отростки, межмышечные перегородки, septa intermuscularia, проникающие между соседними мышечными группами и прикрепляющиеся к костям. Футлярное строение фасций. Поверхностная фасция образует своеобразный футляр для всего человеческого тела в целом. Собственные же фасции составляют футляры для отдельных мышц и органов. Футлярный принцип строения фасциальных вместилищ характерен для фасций всех частей тела (туловища, головы и конечностей) и органов брюшной, грудной и тазовой полостей; особенно подробно он был изучен в отношении конечностей Н. И. Пирог овым. Каждый отдел конечности имеет несколько футляров, или фасциальных мешков, расположенных вокруг одной кости (на плече и бедре) или двух (на предплечье и голени). Так, например, в проксимальном отделе предплечья можно различать 7 — 8 фасциальных футляров, а в дистальном — 14. Различают основной футляр, образованный фасцией, идущей вокруг всей конечности, и футляры второго порядка, содержащие различные мышцы, сосуды и нервы. Теория Н. И. Пирогова о футлярном строении фасций конечностей имеет значение для понимания распространения гнойных затеков, крови при кровоизлиянии, а также для местной (футлярной) анестезии. Кроме футлярного строения фасций, в последнее время возникло представление о фасциальных узлах, которые выполняют опорную и от-граничительную роль. Опорная роль выражается в связи фасциальных узлов с костью или надкостницей, благодаря чему фасции способствуют тяге мышц. Фасциальные узлы укрепляют влагалища сосудов и нервов, желез и пр., способствуя крово- и лимфотоку. Ограничительная роль проявляется в том, что фасциальные узлы отграничивают одни фасциальные футляры от других и задерживают продвижение гноя, который беспрепятственно распространяется при разрушении фасциальных узлов.

Окружая мышцы и отделяя их друг от друга, фасции способствуют их изолированному сокращению. Таким образом, фасции и отделяют, и соединяют мышцы. Глубокие фасции, образующие покровы органов, в частности собственные фасции мышц, фиксируются на скелете межмышечными перегородками или фасциальными узлами. С участием этих фасций строятся влагалища сосудисто-нервных пучков. Указанные образования, как бы продолжая скелет, служат опорой для органов, мышц, сосудов, нервов и являются промежуточным звеном между клетчаткой и апоневрозами, поэтому можно рассматривать их в качестве мягкого остова человеческого тела. В области некоторых суставов конечностей фасция утолщается, образуя удерживатель сухожилий (retinaculum) состоящий из плотных волокон, перекидывающихся через проходящие здесь сухожилия. Под этими фасциальными связками образуются фиброзные и костно-фиброзные каналы, vaginae fibrosae tendinum, через которые проходят сухожилия. Как связки, так и находящиеся под ними фиброзные влагалища удерживают сухожилия в их положении, не давая им отходить от костей, а кроме того, устраняя боковые смещения сухожилий, они способствуют более точному направлению мышечной тяги. Скольжение сухожилий в фиброзных влагалищах облегчается тем, что стенки последних выстланы тонкой синовиальной оболочкой, которая в области концов канала заворачивается на сухожилие, образуя кругом него замкнутое синовиальное влагалище, vagina synovialis tendinis. Часть синовиальной оболочки окружает сухожилие и срастается с ним, образуя висцеральный листок ее, а другая часть выстилает изнутри фиброзное влагалище и срастается с его стенкой, образуя пристеночный, париетальный, листок. На месте перехода висцерального; листка в париетальный около сухожилия получается удвоение синовиальной оболочки, называемое брыжейкой сухожилия, mesotendineum. В толще ее идут нервы и сосуды сухожилия, поэтому повреждение mesotendineum и расположенных в ней нервов и сосудов влечет за собой омертвение сухожилия. Брыжейка сухожилия укрепляется тонкими связками — vinculo tendinis. В полости синовиального влагалища, между висцеральным и париетальным листками синовиальной оболочки, находится несколько капель жидкости, похожей на синовию, которая служит смазкой, облегчающей скольжение сухожилия при его движении во влагалище. Такое же значение имеют синовиальные сумки, bursae synoviales, располагающиеся в различных местах под мышцами и сухожилиями, главным образом вблизи их прикрепления. Некоторые из них, как было указано в артрологии, соединяются с суставной полостью. В тех местах, где сухожилие мышцы изменяет свое направление, образуется обычно так называемый блок, trochlea, через который сухожилие перекидывается, как ремень через шкив. Различают костные блоки, когда сухожилие перекидывается через кости, причем поверхность кости выстлана хрящом, а между костью и сухожилием располагаются синовиальная сумка, и блоки фиброзные, образуемые фасциальными связками. К вспомогательному аппарату мышц относятся также сесамовидные кости, ossa sesamoidea. Они формируются в толще сухожилий в местах прикрепления их к кости, где требуется увеличить плечо мышечной силы и этим увеличить момент ее вращения. -Влияние факторов внешней среды на мускулатуру.>>> |

Источник