Связки это какая ткань

Содержание статьи

СВЯЗКИ

СВЯЗКИ [ligamenta (PNA, JNA, BNA)] — соединительнотканные образования в виде тяжей или пластин, представляющие один из видов непрерывного соединения костей (синдесмоз) и входящие в состав укрепляющего аппарата суставов. Кроме того, связками называют складки, в т. ч. дупликатуры серозных оболочек (см. Брюшина, Плевра), соединяющие внутренние органы со стенками полостей тела или между собой и являющиеся частью удерживающего аппарата внутренних органов (напр., lig. falciforme hepatis, lig. hepatogastricum и др.), а также облитерированные эмбриональные сосуды и протоки (напр., lig. teres hepatis, lig. arteriosum).

Названия С. дают по их положению, форме, цвету; нередко названия С. производятся от названий костей, органов и других образований, к-рые соединяют С. В ряде случаев в зависимости от формы и назначения С. называют дугами (arcus), швами (raphe) и др.

Онтогенез

Развитие С., относящихся к скелету (см.), тесно связано с развитием костей (см. Кость) и суставов (см.). С. дифференцируются в эмбриональном периоде из мезенхимы (см.), окружающей формирующиеся суставные концы костей. Нек-рые С. образуются в результате филогенетической редукции мышц; наир., крестцово-бугорная С. (lig. sacrotuberale) представляет дегенерировавшую часть большой ягодичной мышцы.

У новорожденных С. анатомически сформированы, но менее прочны и более растяжимы, чем у взрослых. С возрастом извитость коллагеновых пучков в С. уменьшается и соответственно снижается растяжимость С.

Морфофункциональная характеристика

См. также ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗОК И ДРУГИХ СВЯЗОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

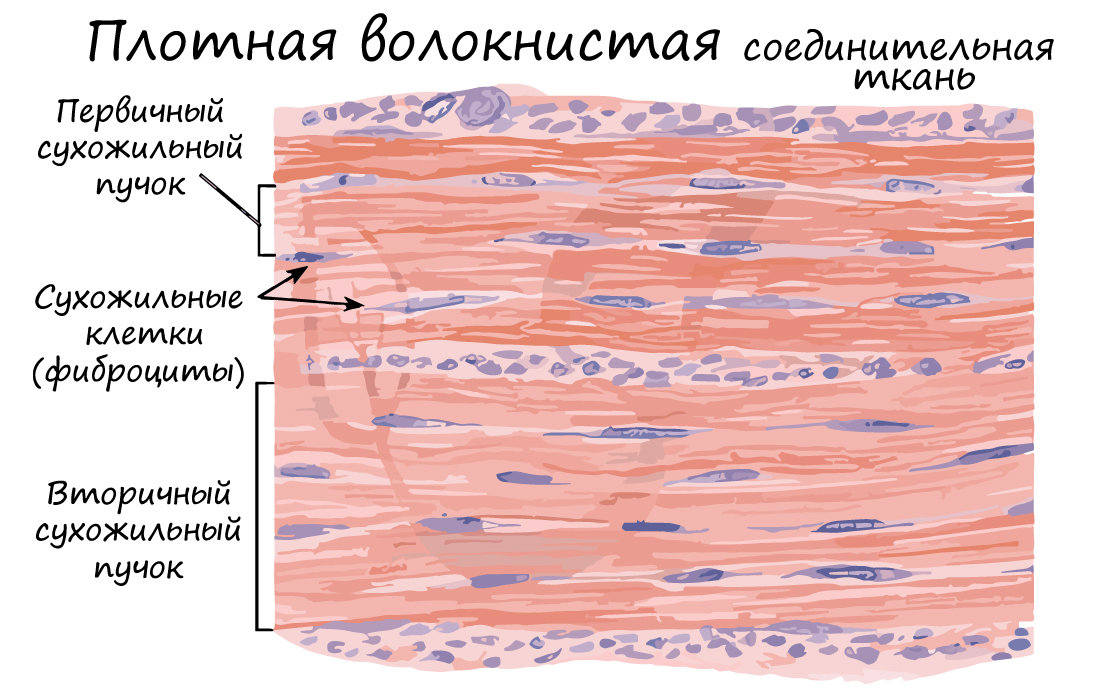

Большинство С., относящихся к скелету, построены из оформленной плотной волокнистой соединительной ткани (см.). Они состоят из волнообразно изогнутых пучков коллагеновых волокон (см. Коллаген) и небольшого количества эластических волокон, к-рые по своему направлению не совпадают с коллагеновыми. В местах прикрепления С. к костям обнаруживается хрящевая ткань (см.). Волокна глубоких слоев С. непосредственно скрепляются с костью, а поверхностные волокна переходят в надкостницу (см.).

Механические свойства С. определяются свойствами входящего в их состав коллагена (см.)] они характеризуются высокой упругостью и большой прочностью на растяжение и сравнительно низкой растяжимостью. Поэтому С. способны выдерживать большую нагрузку. Напр., подвздошно-бедренная С. выдерживает нагрузку до 350 кг-с, но при нагрузке, близкой к предельной, С. подвергаются необратимому растяжению.

Нек-рые С., названные А. Раубером синэластозами, состоят целиком из эластической соединительной ткани; эластические волокна образуют в них параллельно идущие тяжи. Такие С. растягиваются при небольшой нагрузке и могут удлиняться в 2,5 раза, а после снятия нагрузки возвращаются в исходное состояние. Благодаря этому они выполняют в аппарате движения рессорную функцию — напр, желтые связки позвоночного столба (ligg. flava).

Кровоснабжение С. осуществляется близлежащими артериями. Сосуды, питающие С., анастомозиру-ют с сосудами суставной капсулы, соседних мышц. Внутри С. артерии проходят вдоль пучков волокон соединительной ткани. Вены С. сопровождают артерии.

Лимф, капилляры С. начинаются между пучками волокон, составляющих С., и образуют плоскостные сети, из к-рых лимфа оттекает в поверхностные и глубокие лимф, сосуды соответствующей области тела.

С. богато иннервированы. На их поверхности и в глубине находятся как свободные нервные окончания (см.), так и капсулированные нервные тельца, в т. ч. пластинчатые тельца (тельца Фатера — Пачини). С. обладают болевой и проприоцептивной чувствительностью (см.).

Большая часть С. генетически, анатомически и функционально связана с суставами и должна рассматриваться в качестве вспомогательных элементов последних. По отношению к суставной капсуле различают три вида Связок: 1) внекапсульные (ligg. capsularia), располагающиеся вне суставной капсулы, но часто вплетающиеся в нее; 2) капсульные (ligg. capsularia), представляющие собой утолщения суставной капсулы; 3) внутрикапсульные (ligg. intracapsularia), находящиеся в суставной полости и покрытые синовиальной мембраной.

Вместе с суставной капсулой и мышцами (см.) С. обеспечивают укрепление суставов и контакт суставных поверхностей костей: напр, седалищно-бедренная С. (lig. ischio-femorale), раздвоенная С. (lig. bifurca tum) и др. Многие С. тормозят и ограничивают движения в суставах: подвздошно-бедренная С. (lig. iliofemorale), межкостная таранно-пяточная С. (lig. talocalcaneum interosseum). Имеются направляющие С., к-рые оказывают влияние на ход движения в суставе, взаимодействуя при этом с другими его частями: напр, локтевая коллатеральная С. локтевого сустава (lig. collateral ulnare). У ряда С. указанные функции сочетаются. Напр., медиальная дельтовидная С. голеностопного сустава (lig. le) выполняет укрепляющую, тормозящую и направляющую функции.

С. играют важную роль в статике тела и его частей. Как показали электромиографические исследования (см. Электромиография), стабилизация различных частей тела в определенных положениях достигается за счет связочного аппарата при минимальной активности мышц. Раздражение проприорецепторов С. при изменении их напряжения играет существенную роль в контроле движений в суставах.

Наряду со С., относящимися к суставам, имеются С., натянутые между частями одной и той же кости, образующие как бы мостики, под к-рыми проходят сосуды и нервы: напр, верхняя и нижняя поперечные С. лопатки (ligg. transversa scapulae sup. et inf.). К связочным образованиям относятся части (partes) связок и фиброзных влагалищ; перепонки (membranae), натянутые между костями (напр., межкостная перепонка предплечья — membrana interossea antebrachii) или закрывающие отверстия в костях (запирательная мембрана — membrana obturatoria), сухожильные тяжи, а также утолщенные участки фасций, являющиеся удерживателями сухожилий мышц предплечья и голени (retinacula); пучки (fasciculi), являющиеся утолщенными участками связок или фасций и имеющие определенное направление и фиксацию; струны (chordae) — плотные соединительнотканные тяжи, нередко являющиеся остатком эмбриональных сосудов и протоков (название употребляется преимущественно в JNA).

Из органов других систем наиболее дифференцированным связочным аппаратом обладает гортань (см.); С. не только дополняют ее хрящевой скелет, но и участвуют в функции голосообразования (голосовые С., ligg. vocalia).

С., являющиеся складками серозных оболочек (брюшины, плевры) входят в состав удерживающего аппарата внутренних органов, проводят к органам сосуды и нервы.

Методы исследования

Исследование С., относящихся к скелету, в большинстве случаев заключается в исследовании соответствующего сустава или отдела опорно-двигательного аппарата (см. методы исследования в статьях Голеностопный сустав, Коленный сустав, Локтевой сустав, Плечевой сустав, Тазобедренный сустав). К специальным рентгенол. методам исследования С. относится лигаментография (см.).

См. также Суставы (методы исследования).

Методы исследования голосовых связок — см. Голос (методы исследования), Гортань (методы исследования), Ларингография, Ларингоскопия.

Патология

Различают пороки развития, повреждения, заболевания С. Пороки развития С. суставов встречаются при пороках развития суставов и самостоятельного значения не имеют.

Наиболее частым видом патологии С. являются их повреждения. Чаще всего повреждения С. встречаются у спортсменов. Повреждения С. составляют 15-39,5% всех спортивных травм. Повреждения С. классифицируют по степени нарушения их целостности на растяжения, частичные разрывы или надрывы (см. Дисторсия) и полные разрывы. Различают разрыв С. на ее протяжении, отрыв С. у места ее прикрепления и отрывной перелом — отрыв С. с костным фрагментом. В подавляющем большинстве случаев повреждение С. происходит в результате непрямой травмы вследствие нефизиол. движения в том или ином суставе, или при внезапном и резком движении в увеличенном объеме. Надрывы отдельных волокон С. могут быть следствием ее длительной микротравмы (см.).

Клин, картина повреждений С. характеризуется локализованной болезненностью и припухлостью в месте повреждения. Если С. является вспомогательным аппаратом сустава, отмечается расстройство его функции: ограничение движений, патол. подвижность сочленяющихся костей. При плотном прилегании С. к синовиальной мембране суставной капсулы возможен гемартроз (см.). Диагностика повреждения С. основывается на анамнезе с учетом клин, и рентгенол. данных. Рентгенол. исследование подтверждает патол. подвижность сочленяющихся костей при разрыве С., позволяет выявить костный фрагмент в месте прикрепления поврежденной связки при отрывном переломе.

Лечение повреждений С. консервативное или оперативное в зависимости от характера повреждения. В остром периоде осуществляется иммобилизация поврежденной области, сшивание С. при ее разрыве. По показаниям пластическое восстановление С. проводят и в отдаленном периоде после травмы.

Профилактика повреждений С. заключается в соблюдении гиг. норм содержания мест проведения занятий физкультурой и спортом и правильной методики проведения этих занятий.

Прогноз зависит от своевременности и правильности проведенного лечения. См. также Голеностопный сустав, Коленный сустав, Локтевой сустав, Плечевой сустав, Суставы, Тазобедренный сустав.

К заболеваниям С. относят дистрофические, воспалительные процессы, обызвествление и оссификацрш С.

Дистрофические изменения С. могут развиваться при их хрон. микротравме. Дистрофические изменения межостистых связок нижнепоясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника известны под названием «болезнь Бострупа» (см. Позвоночник, патология).

Лигаментит (воспаление С.) может возникать при нек-рых инф. болезнях (напр., бруцеллезе), при длительной микротравматизации С. в результате перенапряжения мышцы, сухожилие к-рой проходит через образованный С. канал, после травмы, сопровождающейся кровоизлиянием в С. с последующей организацией гематомы. Частными случаями лигаментита являются: стенозирующий лигаментит кольцевой связки кисти (кольцевой части фиброзных влагалищ) — щелкающий палец (см.), стенозирующий лигаментит ладонной связки запястья и поперечной связки запястья (удерживателя сгибателей) — синдром запястного канала, стенозирующий лигаментит дорсальной связки запястья (удерживателя разгибателей) — болезнь де Кервена и др. При лигаментите в С. определяются диффузные и очаговые воспалительные инфильтраты, гиалиноз коллагеновых волокон, образование хрящевых структур из соединительнотканных элементов. Клин, картина обычно характеризуется болезненностью и ограничением подвижности в соответствующем суставе, ночными парестезиями в области кисти и пальцев (при синдроме запястного канала). Течение лигахментита чаще хроническое, острое течение наблюдается при бруцеллезном лигаментите.

Лечение лигаментита, как правило, консервативное: покой, физиотерапевтические процедуры, инъекции гидрокортизона в область поражения. По показаниям при стенозирующих лигаментитах проводится лигаментотомия — рассечение пораженной связки.

Прогноз благоприятный.

Обызвествление С. может иногда наблюдаться в пожилом возрасте в связи с изменениями соединительнотканных образований. Возможно посттравматическое обызвествление или оссификация большеберцовой коллатеральной связки в области коленного сустава (см. Пеллегрини- Штиды болезнь). Оссификация передней продольной связки позвоночника на уровне пораженных позвонков в ряде случаев происходит при спондилите (см.) инфекционной этиологии.

Опухоли, развивающиеся из связок, встречаются крайне редко.

Патология голосовых связок — см. Гортань (патология), Ларингит, Узелки певцов.

См. также ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗОК И ДРУГИХ СВЯЗОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Библиография: Анатомия внутриорганных сосудов, под ред. М. Г. Мривеса, с. 104, Д., 1948; Дедушкин В. С. и Велик В. И. Анализ исходов лечения при повреждениях связочно-капсульного аппарата конечностей, Воен.-мед. журн., № 3, с. 31, 1974; Иваницкий М. Ф. Движения человеческого тела, М., 1938, библиогр.; Мовшович И. А. Пластика лавсаном при повреждениях связок и сухожилий опорно-двигательного аппарата, Хирургия, № 1, с. 74, 1977; Обысов А. С. Надежность биологических тканей, с. 82, М., 1971; Частная хирургия, под ред. А. А. Вишневского и В. С. Левита, т. 3, с. 138, М., 1963; Элькин М. А. и Л и А. Д. Стенозирующие лигаментиты запястья и пальцев, JI., 1968; В artel D. L. а. о. Surgical repositioning of the l collateral ligament, J. Bone Jt Surg., v. 79-A, p. 107, 1977; Biehl G. u. Peters G. Behand-lungsergebnisse bei 450 Bandscheibenopera-tionen, Z. Orthop., Bd 109, S. 836, 1971; В r a u s H. Anatomie des Menschen, Bd 1-2, B., 1929 — 1934; Hall М. C. The locomotor system, al anatomy, Springfield, 1965.

В. С. Сперанский; E. В. Богуцкая (патология).

Источник

Соединительные ткани

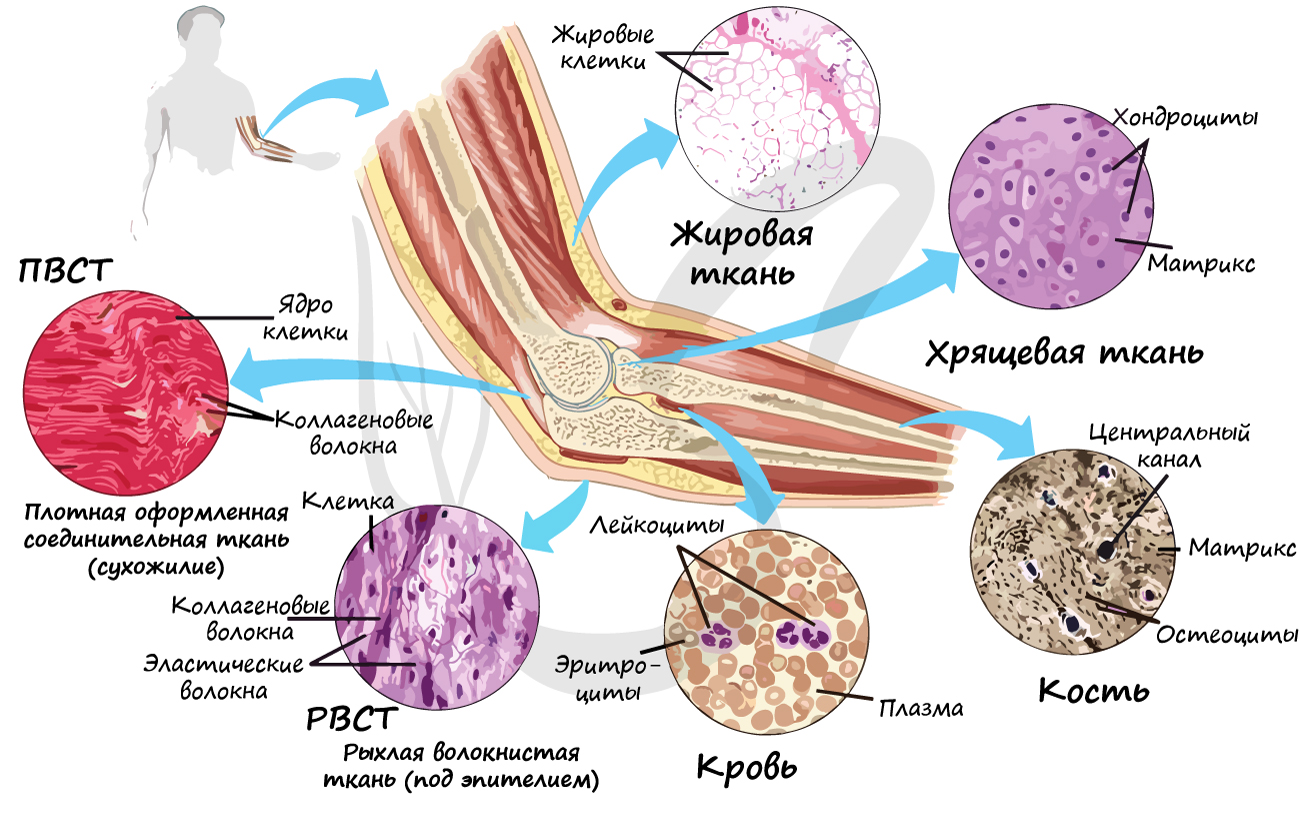

Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная). В рамках школьного курса к соединительным тканям относят жидкую подвижную кровь, строение которой мы изучим в разделе «Кровеносная система».

Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются три основополагающих признака соединительных тканей:

- Хорошо развито межклеточное вещество

- Наличие разнообразных клеток

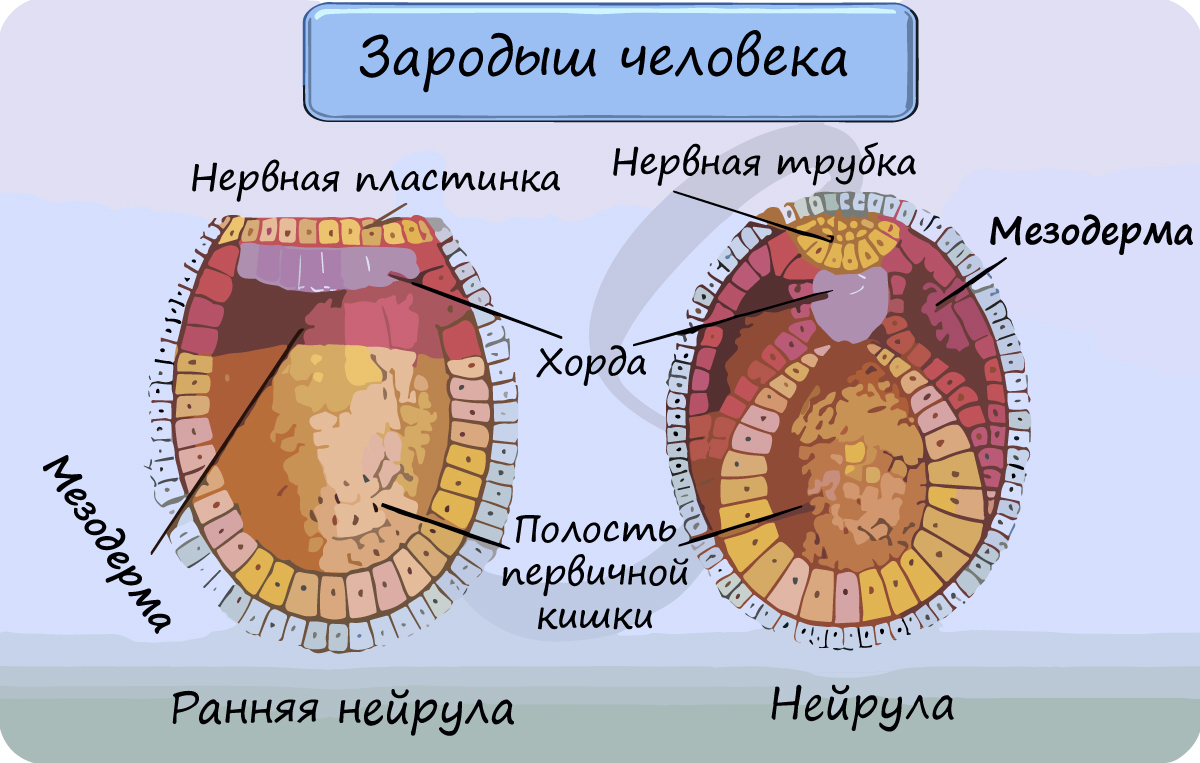

- Общее происхождение — из мезенхимы (которая развивается из мезодермы)

Межклеточное вещество соединительных тканей состоит из волокон и основного аморфного вещества (неволокнистый компонент). Волокна могут быть коллагеновыми, эластическими и ретикулярными.

Очевидно, что соединительная ткань образована тремя компонентами: клетки, волокна, основное аморфное вещество.

Собственно соединительные ткани

Собственно соединительные ткани объединяет то, что они содержат коллагеновые волокна (одни или вместе с эластическими), не отличаются высоким содержанием минеральных соединений.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ содержится во всех внутренних органах (образует строму большинства органов), она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов, образует соединительнотканные прослойки, сосочковый слой дермы.

Особенности рыхлой волокнистой соединительной ткани: преобладает основное аморфное вещество (отсюда «рыхлая», не плотная), коллагеновые и эластические волокна лежат произвольно, не ориентированы в одном направлении.

Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты — эти слова происходят от (лат. fibra — волокно). В соединительных тканях имеются три основных типа волокон:

- Коллагеновые — обеспечивают механическую прочность

- Эластические — обуславливают гибкость тканей

- Ретикулярные — образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон (в основном коллагеновых) над клетками (отсюда термин — плотная).

Волокна могут быть ориентированы в одном направлении (оформленная ПВСТ) или нет (неоформленная ПВСТ).

Неоформленной ПВСТ образован сетчатый (глубокий) слой дермы. Оформленной ПВСТ образованы связки, сухожилия, фасции мышц, капсулы внутренних органов.

Соединительные ткани со специальными свойствами

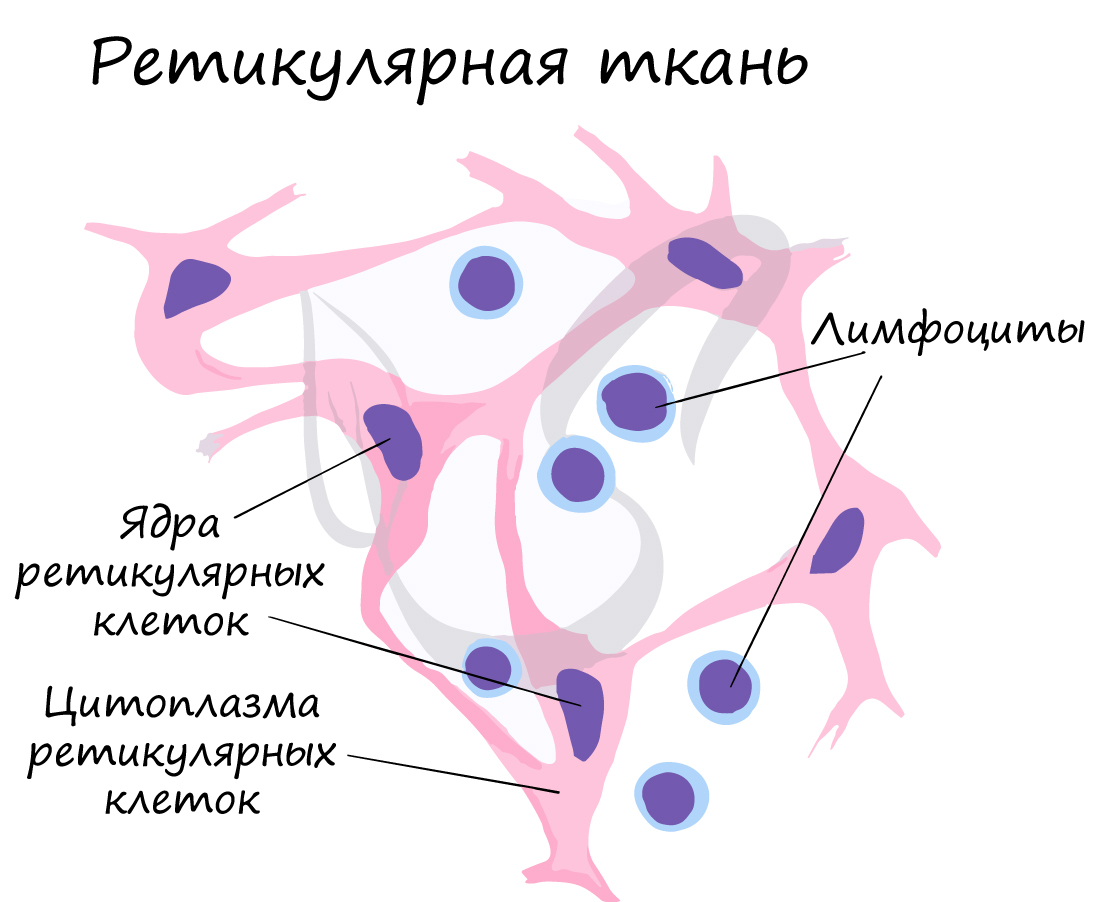

Ретикулярная ткань (от лат. reticulum — сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных волокон, объединенные в сетевидную структуру.

Ретикулярная ткань является компонентом более сложных кроветворных тканей — миелоидной и лимфоидной. Здесь зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем, ретикулярная ткань создает микроокружение, необходимое для такого развития.

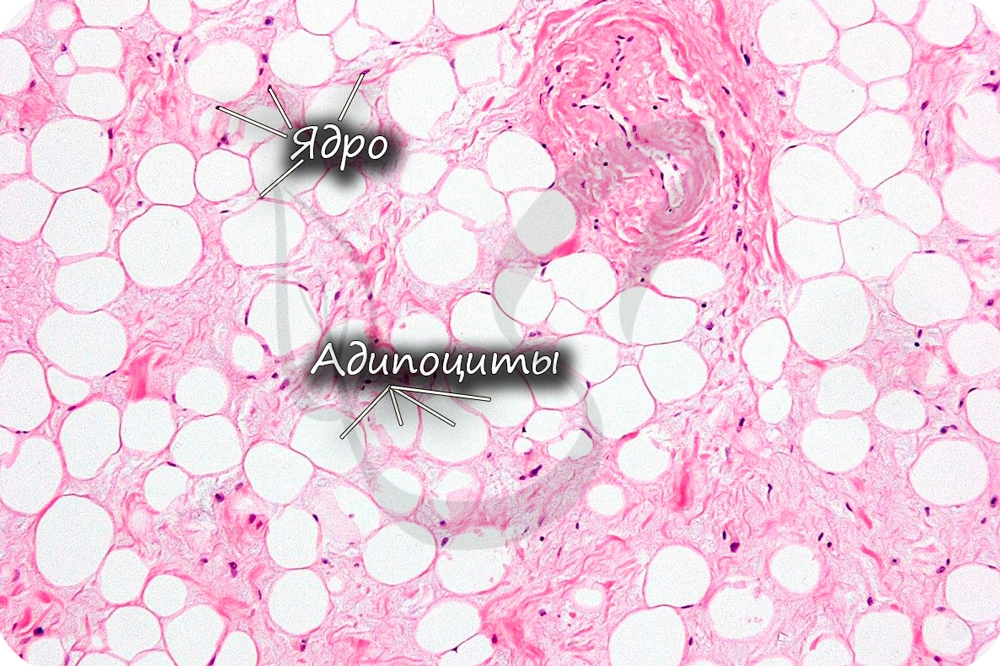

Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов — от лат. adipis — жир + cytos — клетка). Скопления адипоцитов образуют подкожную жировую клетчатку, большой и малый сальники, капсулы внутренних органов (почек), желтый костный мозг в диафизах костей.

Функции жировой ткани:

- Жировая ткань создает резервный запас питательных веществ, накапливает жиры (липиды — от греч. lípos — жир).

- Секретирует гормоны — эстроген, лептин.

- Обеспечивает теплоизоляцию

- Предупреждает повреждения внутренних органов (защитная функция).

Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только между плодными оболочками и в составе пупочного канатика зародыша. Ее относят к эмбриональным тканям, на постэмбриональном этапе развития она отсутствует.

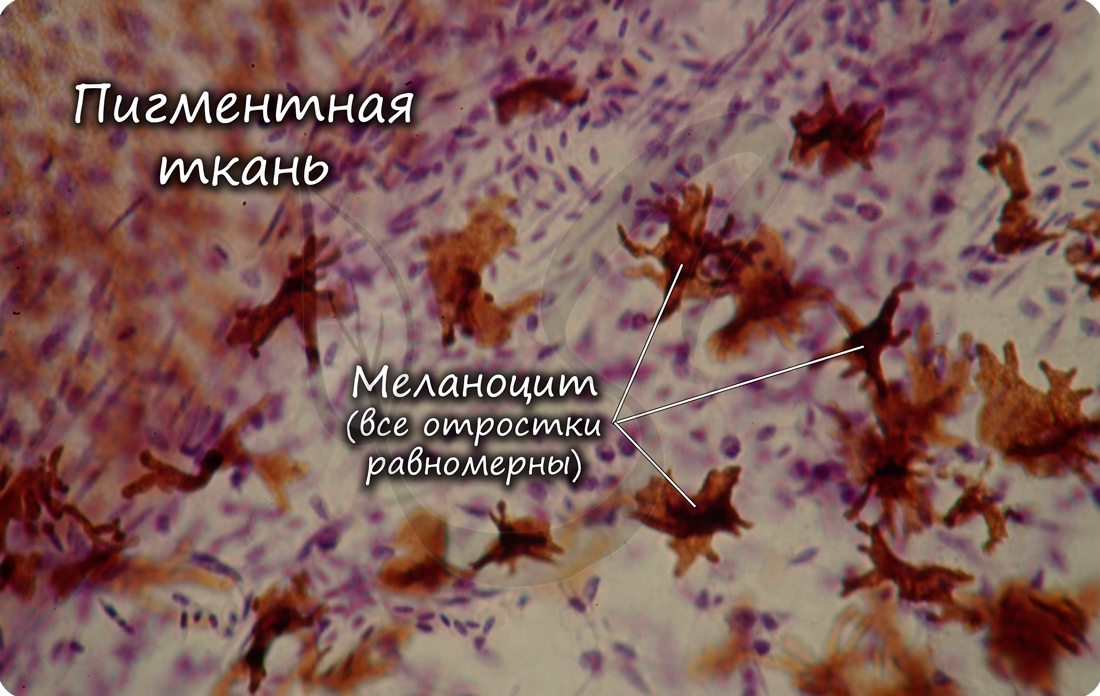

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток — меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»), развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Скелетные соединительные ткани

К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые создают опорно-двигательный аппарат, выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене (обмен кальция, фосфора). Играют формообразующую роль в процессе эмбриогенеза и постэмбрионального развития (на месте многих будущих костей вначале образуется хрящ).

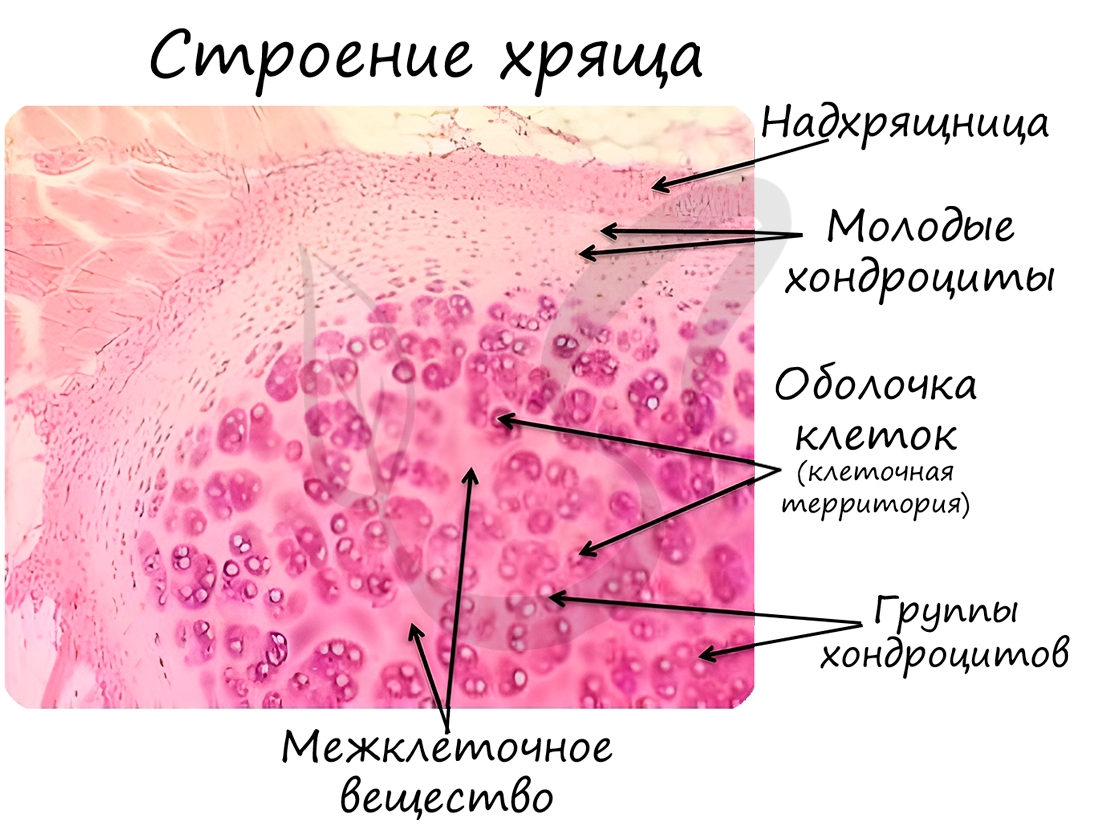

Хрящевая ткань состоит из молодых клеток — хондробластов, зрелых — хондроцитов (от греч. chondros — хрящ). Межклеточное вещество хрящевой ткани на 4-7% состоит из минеральных соединений, упругое, содержит много воды (особенно в молодом возрасте). С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция постепенно нарушается.

В хрящевой ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Во многих случаях хрящ покрыт надхрящницей — волокнистой соединительной тканью, которая участвует в росте и питании хряща, которое происходит диффузно.

Хрящевая ткань может быть 3 видов: гиалиновая, эластическая и волокнистая.

Гиалиновая хрящевая ткань образует суставные поверхности костей, метафизы трубчатых костей в период их роста, хрящи воздухоносных путей (гортани, трахеи и крупных бронхов), передние отделы ребер. Эластическая хрящевая ткань образует ушные раковины, хрящи носа, средних бронхов, надгортанник. Волокнистая хрящевая ткань формирует межпозвоночные диски.

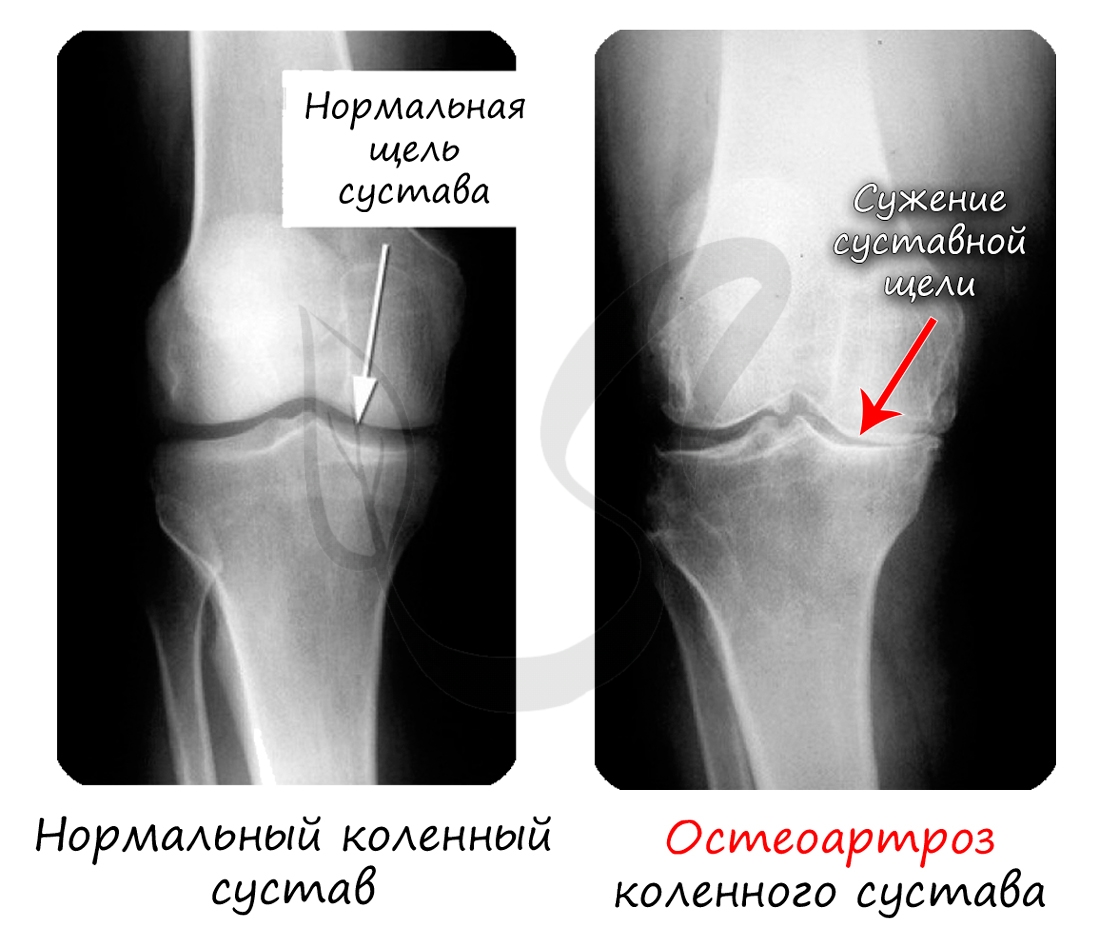

Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.

Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 60-70%), преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.

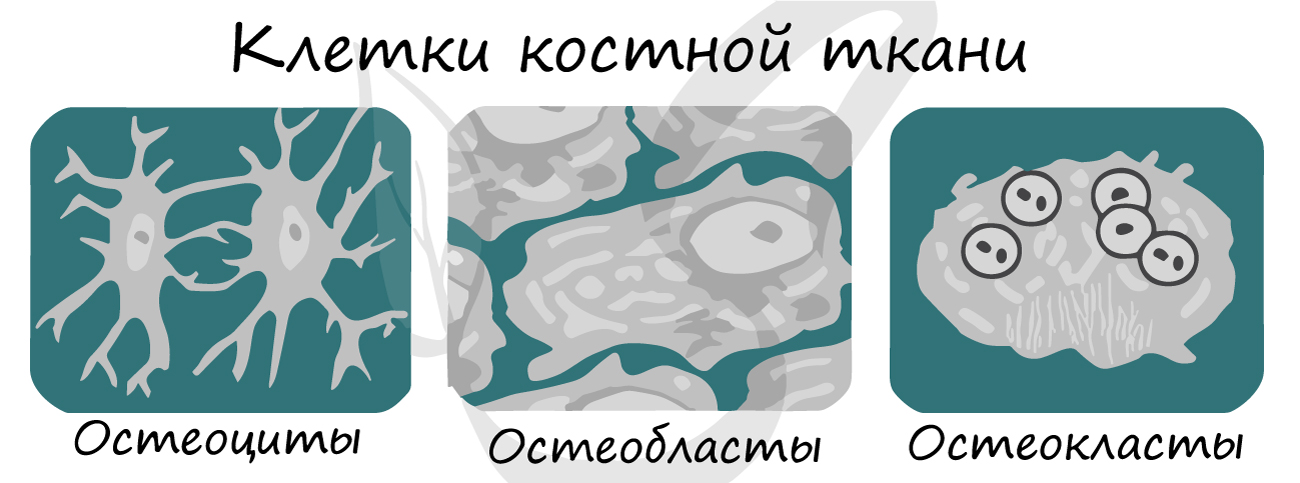

В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости — это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:

- Остеобласты (др.-греч. osteo — кость) — молодые клетки

- Остеоциты — зрелые клетки (от греч. osteon — кость и греч. cytos — клетка)

- Остеокласты (от греч. klastos — разбитый на куски, раздробленны) — отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки

Остеокласт (образуется путем слияния клеток, постклеточная структура — симпласт) — фагоцитарно активен, способен разрушать костное вещество.

Разрушение (резорбция) костной ткани — необходимая составная часть перестройки структуры кости, которая происходит в течение всей жизни.

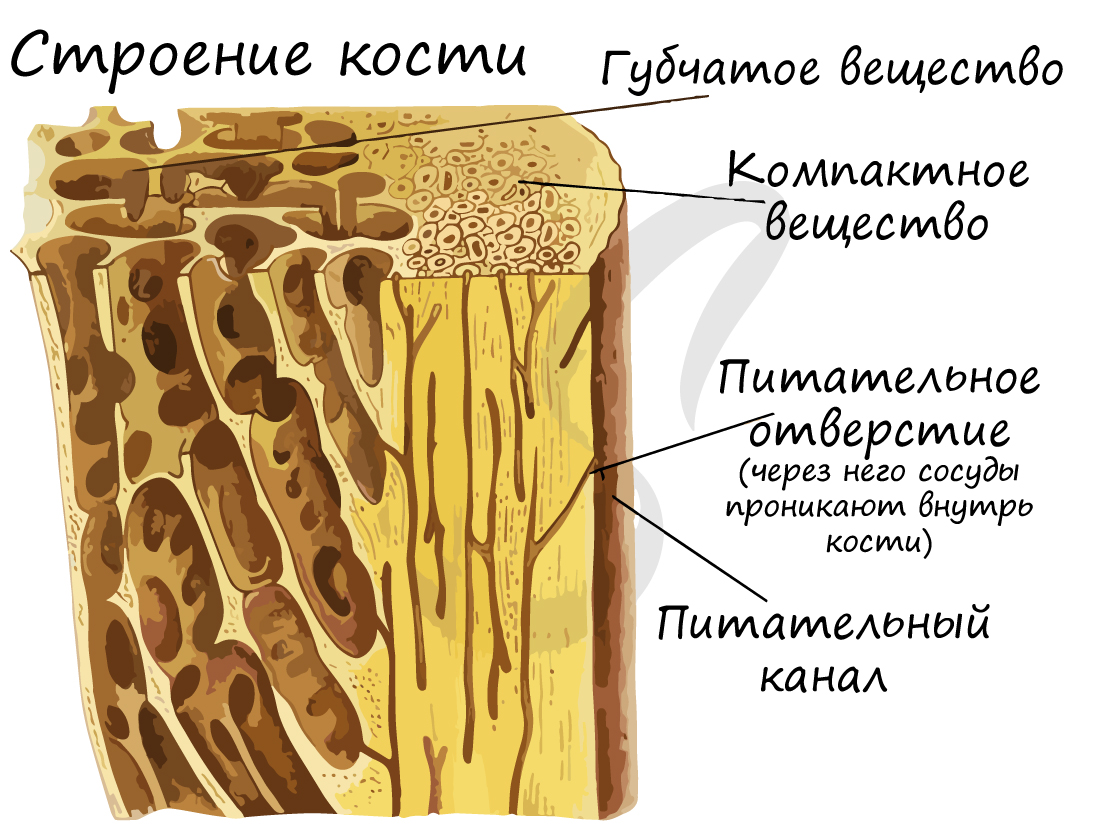

Принципиальное отличие большинства костей от хрящей — наличие сосудов. Ткань, окружающая кость снаружи, — надкостница, содержит остеобласты и остеокласты. От сосудов надкостницы отходят многочисленные ветви, которые направляются внутрь кости и питают ее.

Кость растет в ширину за счет деления клеток надкостницы, в длину — за счет деления клеток эпифизарной пластинки (хрящевой пластинки роста).

Кость состоит из компактного и губчатого вещества. Губчатое костное вещество образуют костные пластинки, которые объединяются в трабекулы (имеют форму дуг/арок). Губчатое вещество образует внутренние части губчатых и плоских костей, эпифизы трубчатых костей, внутренний слой диафиза. Содержит орган кроветворение — красный костный мозг.

Компактное вещество почти не имеет промежутков, костные пластинки имеют концентрическую форму (полые цилиндры, вложенные друг в друга). Компактное вещество образует поверхности плоских и губчатых костей, поверхностный слой эпифиза и основную часть диафиза.

Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре остеона, проходят кровеносные сосуды — источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.

Кость состоит из двух компонентов:

- Неорганический (минеральный) компонент костной ткани (60-70%)

Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным образом — фосфатом кальция Ca3(PO4)2 и кристаллами гидроксиапатита.

Минеральный компонент обеспечивает прочность кости. Благодаря нему костная ткань выполняет опорную функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.

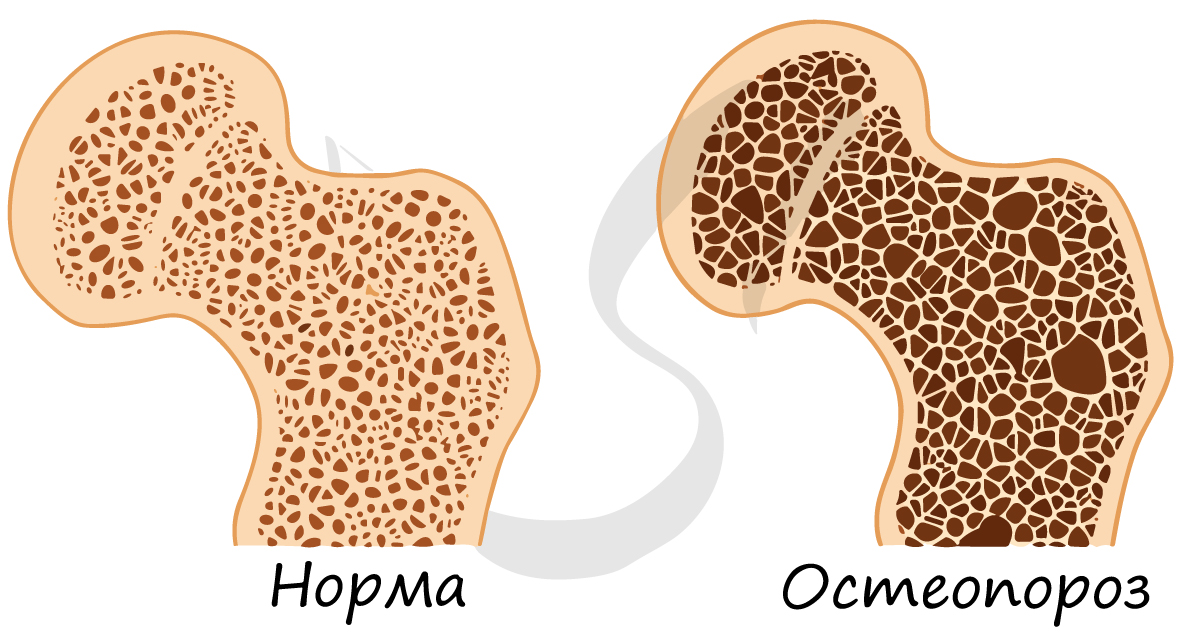

С возрастом содержание минерального компонента уменьшается (как и другого — органического компонента), в результате кость становится более ломкой и хрупкой, возникает склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon — кость + греч. poros — пора).

- Органический компонент костной ткани (10-20%)

Органический компонент представлен белками (коллаген — фибриллярный белок), липидами (жирами). Он обеспечивает эластичность кости — способность сопротивляться сжатию, растяжению.

Если провести мацерацию кости (химический опыт) — обработать кость сильными кислотами с целью ее деминерализации, то она станет настолько гибкой, что ее можно завязать в узел. Это возможно благодаря тому, что после опыта в костях остается только органический компонент — все соли растворяются (неорганический компонент исчезает).

Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.

Происхождение

Соединительные ткани развиваются из мезодермы — среднего зародышевого листка. Более точно — из мезенхимы, которая развивается из мезодермы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник