Связки кисти руки операция

Содержание статьи

Травмы / разрывы связок кисти

Кисть человека является одним из наиболее функциональных элементов тела. Трудно представить полноценную жизнь без рук. Кисть выполняет динамическую, сенсорную и статическую функции. Несмотря на небольшие размеры, она имеет довольно сложное специфическое строение и состоит из костного каркаса, сухожилий, связок, сосудов, нервных волокон и пр. Связки кисти руки представляют собой прочные, эластичные и плотные образования из соединительной ткани, которые позволяют фиксировать и удерживать в определенном положении суставы, при этом обеспечивая им необходимую подвижность в пределах физиологической нормы. А также с помощью связок кости соединяются с мышцами. Связочный аппарат кисти руки обеспечивают упругость и гибкость конечности. Связки способны выдерживать достаточно серьезные нагрузки, но в случаях усиленного физического воздействия возможны различные травмы.

Виды повреждений

Повреждения связки на руке встречаются как у взрослых, так и у детей. Причины могут быть самыми разнообразными. Это и бытовые травмы (при падении на выставленную руку, которые могут сочетаться с вывихами и подвывихами суставов); спортивные травмы, полученные в результате неправильного выполнения упражнений или чрезмерной нагрузки на кисть. Для детей характерны повреждения связок в случаях, когда взрослые, не рассчитав свои силы, поднимают или резко дергают ребенка, держа его за кисти рук.

Наиболее характерными повреждениями связок кистей рук можно считать:

- Растяжения связок кисти — это травмирование нервных волокон и сосудов на микроскопическом уровне

- Разрыв связок кисти -это частичное или полное нарушение целостности волокон. Реже встречается полный отрыв связки от кости или с обломком части кости (тогда связочный разрыв осложняется отрывным переломом)

- Воспалительные процессы, возникающие в кистях. Это следующие заболевания: перитендинит (воспаление связок и сухожилий), туннельный (запястный) синдром, артриты и др.

Симптоматика и локация боли

При растяжениях кистевых связок наблюдаются следующие симптомы:

- Возникновение боли различной интенсивности

- Появление отечности и припухлости кисти

- Подвижность данной части руки ограничена

- При движении кистью происходит усиление болевых ощущений

- Возможно появление гематомы на травмированном участке руки, как следствие разрыва кровеносных сосудов

- При разрывах болевой синдром усиливается, характерен звук щелчка, а движения в суставе приобретают необычно большую амплитуду.

Симптоматика при повреждениях связок кисти может различаться в зависимости от местонахождения источника боли. Например, возможны повреждения связок запястья руки, повреждения связок пальцев и отдельно связок большого пальца.

К какому врачу обращаться

При появлении вышеуказанных признаков необходимо срочно обратиться за медицинской помощью к квалифицированному врачу-травматологу. В некоторых случаях может понадобиться консультация хирурга, ревматолога и невропатолога.

Диагностика травм связок

Диагностика растяжений и разрывов связок включает в себя:

- первичный осмотр у врача с составлением полного анамнеза больного

- рентгеновское обследование

- ультразвуковое исследование

- магнитно-резонансную томографию.

Варианты лечения разрывов связок кисти

При незначительных растяжениях и ушибах назначается консервативное лечение. Это комплекс мер, который предполагает: медикаментозное лечение (прием обезболивающих лекарств и противовоспалительных препаратов, применение хондропротекторов, мазей, прием витаминов); физиотерапевтическое лечение (электрофорез, лазерное лечение, магнитотерапия, волновая терапия и другие методы по предписанию врача); назначение массажных процедур; наложение повязки, ограничивающей подвижность травмированной руки и др.

В более серьезных случаях (надрывы и разрывы связок) пациенту в стационаре проводятхирургическую операцию. Хирург определяет оптимальный вариант оперативного вмешательства в каждом конкретном случае, опираясь на данные диагностики пациента. Оно заключается в сшивании порванных связок, либо удалении воспаленных частей связок, фиксации сухожилий и костей. После хирургического вмешательства больному необходимы реабилитационные мероприятия. Для полного восстановления функциональной способности кисти руки назначают физиотерапию, лечебный массаж, ЛФК и др.

При получении таких травм не стоит заниматься самолечением и затягивать обращение к врачу. Чем раньше будет поставлен верный диагноз и назначено необходимое лечение, тем благоприятней будет прогноз полного восстановления подвижности и работоспособности кисти руки. Специалисты отделения микрохирургии кисти медицинского центра ЦКБ РАН всегда готовы оказать Вам квалифицированную помощь.

Источник

Кистевая хирургия и артроскопия

Наши кисти — это уникальные инструменты. С помощью них мы едим, одеваемся, пишем, зарабатываем на жизнь, творим и делаем еще очень и очень много разных вещей. Для нормальной работы кисти необходима ее хорошая чувствительность и подвижность суставов, сухожилий и мышц.

Хирургия кисти — это область медицины, занимающаяся проблемами кисти, лучезапястного сустава и предплечья. Кистевые хирурги занимаются консервативным и хирургическим лечением таких проблем. Для этого они проходят специальное обучение. Многие кистевые хирурги также являются экспертами в диагностике и лечении проблем плечевого и локтевого суставов. Кистевыми хирургами могут быть ортопеды и травматологи

Артроскопия — это хирургическая операция, применяемая для диагностики и лечения проблем внутри лучезапястного сустава и суставов кисти.

При артроскопических операциях используется миниатюрный волоконно-оптический прибор, называемый артроскопом, позволяющий хирургу «заглянуть» внутрь сустава без значительного рассечения окружающих сустав мышц и тканей.

Артроскопическая хирургия используется для диагностики и лечения многих проблем кисти, в т.ч. болевого синдрома после спортивной травмы, переломов, ганглионарных кист и разрывов связок.

КАК ПРОХОДИТ АРТРОСКОПИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА

+

Лучезапястный сустав — это сложный сустав, образованный 8 небольшими косточками и многочисленными соединяющими их связками.

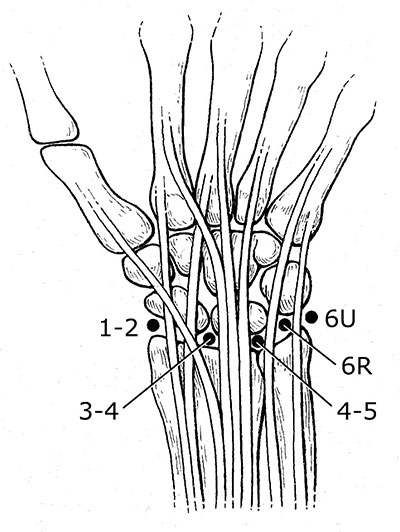

При артроскопических операциях хирург делает небольшие разрезы кожи (называемые портами) в определенных точках сустава.

При артроскопии в определенных точках лучезапястного сустава, зависимости от того, какая часть сустава интересует хирурга, формируются артроскопические порты. Показанные на рисунке порты называются стандартными и обеспечивают доступ во все отделы лучезапястного сустава. Существуют и другие порты, обеспечивающие доступ к другим частям запястья.

Длина этих разрезов обычно не превышает 1 см. Через такие разрезы в сустав вводится артроскоп, размеры которого примерно равны размерам карандаша. Артроскоп состоит из небольшого объектива, миниатюрной камеры и системы подсветки.

Трехмерное изображение внутренней картины сустава передается на монитор. Хирург наблюдает на мониторе за собственными действиями внутри полости сустава.

Для тех или иных манипуляций внутри сустава наряду с артроскопом используются специальные зонды, зажимы, скальпели и шейвер.

Диагностическая артроскопия

Диагностическая артроскопия показана в случаях, когда до конца не ясно, что именно является источником боли в лучезапястном суставе. Также она может быть показана, если проблемы сохраняются в течение нескольких месяцев несмотря на проводимое консервативное лечение.

Перед операцией хирург обычно делает следующее:

- Проводит физикальное обследование лучезапястного сустава и кисти

- Выясняет важные детали, касающиеся ранее перенесенных вами заболеваний и состояния вашего здоровья в целом (анамнез жизни)

- Выполняет клинические тесты, позволяющие локализовать боль в суставе (провокационные тесты). В ходе этих тестов хирург выполняет те или иные движения в лучезапястном суставе с тем, чтобы спровоцировать боль в суставе.

- Назначает дополнительные исследования сустава. К таким исследованиям относят рентгенографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ) или артрографию (рентгенографию, выполняемую после введения в сустав рентген-контрастного вещества).

Артроскопические операции на лучезапястном суставе обычно проводятся в условиях обезболивания только одной верхней конечности (регионарная анестезия). Для того, чтоб адекватно расслабить пациента, ему дополнительно вводят седативные препараты.

На тыльной стороне запястья формируются два или более артроскопических порта. Через эти порты в сустав вводятся артроскоп и инструменты и полость сустава осматривается с помощью камеры, расположенной на конце артроскопа.

После операции порты ушиваются небольшими швами и накладывается повязка. Иногда сустав иммобилизируется шиной.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ И ТРАВМАХ ПОКАЗАНА АРТРОСКОПИЯ

+

Артроскопические операции применяются в лечении значительного числа проблем лучезапястного сустава.

- Хроническая боль в запястье. Артроскопия может применяться для диагностики причин хронической боли в лучезапястном суставе в случаях, когда другие методы диагностики не позволяют поставить точный диагноз. Иногда в таких случаях в суставе обнаруживаются участки воспаления, повреждения суставного хряща и другие находки. В некоторых случаях после выявления причины сразу же может быть выполнено необходимое вмешательство.

- Переломы в области запястья. После переломов в полости сустава могут оставаться мелкие костные фрагменты. Артроскопия позволяет удалить эти фрагменты, сопоставить крупные костные фрагменты и стабилизировать их спицами, проволокой или винтами.

- Ганглионарные кисты. Ганглионарные кисты обычно имеют ножку, расположенную в области сочленения двух соседних костей запястья. Хирург во время артроскопии может ликвидировать это сообщение кисты с суставом и тем самым уменьшить вероятность ее рецидива.

- Разрывы связок/ТФХК. Связки — это прочные пучки соединительной ткани, которыми кости соединяются друг с другом. Связки обеспечивают стабильность суставам. ТФХК — это треугольный фиброзно-хрящевой комплекс, выполняющий в лучезапястном суставе роль амортизатора. При падении на разогнутую кисть может произойти и разрыв связок, и разрыв ТФХК. Результатом такой травмы будет боль в суставе при движениях или появление щелчков. Артроскопия лучезапястного сустава позволяет устранить эти проблемы.

- Релиз карпального канала. Синдром карпального канала (канала запястья) характеризуется появлением онемения в пальцах кисти, а также иногда боли, иррадиирующей вверх по руке. Причиной этого является сдавление нерва, расположенного в карпальном канале. Карпальный канал образован костями запястья и соединяющей их плотной соединительнотканной перемычкой. Давление в карпальном канале может увеличиваться по разным причинам, в т.ч. из-за воспаления и отека оболочки, окружающей расположенные в канале сухожилия (синовиальной оболочки). Если консервативное лечение синдрома карпального канала оказывается неэффективным, одним из вариантов лечения может быть хирургическое вмешательство. При этом рассекается связка, являющаяся крышей канала, и объем канала тем самым увеличивается. Давление на нерв при этом уменьшается и симптомы исчезают. Иногда такие операции выполняются артроскопически.

На рисунке представлена артроскопическая картина лучезапястного сустава. Связка ТФХК разорвана и хирург использует крючок, чтобы очистить участок кости для фиксации связки на место. Через образовавшийся вследствие разрыва дефект видна головка локтевой кости. Рядом с ней расположена лучевая кость.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

+

В первые 2-3 дня после операции кисти следует придавать возвышенное положение, а послеоперационную повязку содержать в сухости и чистоте. Для уменьшения отека можно использовать лед. Назначаются специальные упражнения, помогающие сохранить подвижность сустава и восстановить силу мышц. Боль после артроскопии лучезапястного сустава выражена незначительно, однако при необходимости могут быть назначены анальгетики.

Осложнения

Осложнения во время или после артроскопии лучезапястного сустава встречаются редко. Это могут быть инфекционные осложнения, кровотечение, рубцовая контрактура или повреждение сухожилий. Перед операцией вы обязательно обсудите риски подобных осложнений в вашем конкретном случае.

Когда следует обращаться к кистевому хирургу?

+

Проконсультировать с кистевым хирургом имеет смысл в случаях, если вас беспокоит боль в пальцах, кисти, лучезапястном суставе или других частях верхней конечности. Поскольку многие кистевые хирург большую часть своего времени уделяют обследованию, лечению и изучению кисти, именно они являются лучшими специалистами в данной области.

Визит к кистевому хирургу не всегда подразумевает операцию на кисти или лучезапястном суставе.

Кистевые хирурги нередко на первом этапе назначают консервативное лечение той или иной проблемы, в т.ч. физиотерапевтические мероприятия и те или иные варианты трудотерапии, направленные на восстановление функции кисти, уменьшение или купирование болевого синдрома.

Источник

Повреждения связок кисти

Травмы связок кисти являются самыми часто пропускаемыми внутрисуставными повреждениями. Повреждения межкостных связок (полулунно-ладьевидной и LT) трудно диагностировать клинически и также трудно лечить.

Этиология

Повреждения связок чаще всего вызваны травмами (падение на руку) и нередко сочетаются с разрывами диска и переломами. Viegas в 1987 году выявил зависимость частоты разрывов связки от возраста (до 45 лет — ни одного случая, старше 60 лет — 27,6%). Встречаемость разрывов полулунно-трехгранной связки также коррелирует с разрывами суставного диска и относительным удлинением локтевой кости.

Эти данные свидетельствуют в пользу теории о ведущей роли дегенеративных изменений и позволяют предположить, что у пожилых пациентов к разрывам связок могут привести даже небольшие нагрузки и незначительная травма. North и Meier обнаружили повреждения связок и суставного хряща у 96,3% пациентов с хронической болью в кисти. Они выявили в среднем 2,6 повреждений связок на одну кисть, причём разрывы центральных связок встречались чаще, чем периферических.

Клиническая картина

Нагрузка на кисть причиняет боль. В тяжёлых случаях характерны боли в покое и болезненное ограничение объёма движений. Могут встречаться чувство нестабильности, щелчки и периодические заклинивания, снижающие трудоспособность.

Диагностика

При пальпации выявляются зоны болезненности, оценивается объем пассивных и активных движений. В крайних положениях может возникать болезненный щелчок и хруст. Используются следующие функциональные тесты:

- Тест Watson (на ладьевидно-полулунную нестабильность).

Исследователь надавливает на дистальный полюс ладьевидной кости пациента с ладонной стороны. Затем кисть попеременно отклоняется в лучевую и локтевую стороны. Боль или щелчки укажут на повреждение связок.

- Тест Shuk (на полулунно-трехгранную нестабильность).

Исследователь фиксирует гороховидную кость пациента большим пальцем, а остальными — тыльную поверхность полулунной кости. Кисть отклоняется в локтевую и лучевую стороны. Боль по тыльной поверхности кисти в проекции полулунной кости и полулунно-трехгранного сустава указывает на повреждение связок.

- Тест Shear (на гороховидно-трехгранную нестабильность).

Лучевая поверхность гороховидной кости пальпируется, фиксируется и смещается в локтевую сторону большим пальцем. Боль или нестабильность укажут на повреждение связок.

- Тест сжатия ладьевидной и полулунной костей.

Манипуляцию выполняют, захватывая одной рукой тыльную и лучевую поверхности полулунной кости, а другой — ладьевидной кость, после чего кости прижимают друг к другу. Боль и/или нестабильность укажут на разрыв связок, который может сочетаться с реактивным синовитом.

- Тест сжатия полулунной и трехгранной костей.

Как и при предыдущем тесте, полулунную и трехгранную кости фиксируют и сближают. Боль и/или нестабильность укажут на разрыв связок.

У пациентов с хронической болью в кисти даже поверхностная пальпация очень часто вызывает выраженную болезненность в промежутке между ладьевидной и полулунной костями, что связано со слабостью ли недостаточностью связок.

Расширение полулунно-ладьевидного интервала на рентгенограммах, полученных в переднезадней проекции (симптом «Terry Thomas») патогномонично для разрыва полулунно-ладьевидной связки. Максимальная ульнарная девиация или дистракция сустава приводит к ещё большему расширению интервала. Достаточно часто выявляются считанные повреждения, такие как перелом ладьевидной кости или дистального отдела лучевой.

Зачастую — это старые повреждения, которые считались «сросшимися» с клинической точки зрения. В расширенном промежутке между ладьевидной и полулунной костями могут отмечаться кальцификаты.

При застарелом разрыве полулунно-ладьевидной связки в прилежащих к суставу областях могут наблюдаться следующие вторичные изменения:

- Остеофиты шиловидного отростка лучевой кости,

- Сужение суставной щели между лучевой и ладьевидной костями,

- Различные степени дегенеративных изменений между ладьевидной и трехгранной костями,

- Краевые остеофиты ладьевидной кости.

При подозрении на разрывы полулунно-ладьевидной или полулунно-трехгранной связок и отрицательных данных рентгенологического исследования необходимо выполнить рентгенографию кисти под нагрузкой.

Osterman отметил диагностическую ценность артрографии при разрывах полулунно-трехгранной связки. Для выявления сообщения между полостями среднезапястного и лучезапястного суставов в месте разрыва связки вводится контрастное вещество.

При МРТ могут быть выявлены удлинение связок, изменение их структуры, либо полное их отсутствие. Тем не менее, в диагностике повреждений межкостных связок более эффективна артроскопия.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз должен включать заболевания и повреждения в дистальном лучелоктевом суставе, диске, а также тендинопатии.

Лечение

Разрыв полулунно-ладьевидной связки

Лечение при разрыве полулунно-ладьевидной связки, одном из самых частых и тяжёлых повреждений связок, до сих пор остаётся неоднозначным. Были предложены методы реконструкции и сшивания связок, тыльный капсулодез, артродезы костей запястья (полулунно-ладьевидный артродез, ладьевидно-трапецие-трапециевидный артродез) и временная фиксация спицами Киршнера.

Также применяется иммобилизация в гипсовой повязке, но только в случае острого повреждения и при условии, что правильное взаимное расположение костей запястья восстановлено.

Выбирая метод лечения, следует не только ориентироваться на конечный результат, но и учитывать техническую сложность вмешательства, а также возможный риск. Во многих случаях при артродезе костей запястья функциональные результаты неудовлетворительны и пациенты жалуются на постоянные боли и ограничение объёма движений. Таким образом, этот метод рекомендуется, только если все консервативные и артроскопические меры исчерпаны.

- Острый разрыв полулунно-ладьевидной связки:

- Временная фиксация спицами.

Спицы Киршнера проводят перпендикулярно суставной щели под артроскопическим и рентгенологическим контролем. Спицы удаляют через 8 недель.

- Консервативное лечение с иммобилизацией.

Если выявлен только частичный разрыв связок с кровоизлиянием, а увеличение промежутка между костями определяется только при максимальном локтевом или лучевом отклонении, при отсутствии дополнительных повреждений достаточно иммобилизировать кисть на 6 недель.

2. Хронический разрыв полулунно-ладьевидной связки:

- Дебридмент зоны разрыва с последующей иммобилизацией.

Такой подход допустим, если клинические симптомы не выражены, но связка растянута.

- Временная фиксация спицами.

Временная поперечная фиксация спицами возможна при полном разрыве или расширенном полулунно-ладьевидном интервале при наличии жалоб. Однако, результаты лечения менее успешны, чем при остром разрыве.

3. Разрывы полулунно-трехгранной связки

Так как эта связка состоит из трех отдельных компонентов, артроскопическое исследование приобретает особую ценность. Тыльный и ладонный слои плотные и фиброзные, центральный — тонкий и перепончатый.

Лечение может заключаться в иммобилизации, наложении чрескожных швов и реконструкции связки. Межзапястный артродез часто приводит к выраженному ограничению движений и изменению движения кисти. Применяются два вида артроскопического вмешательства:

- Дебридмент.

Освежение в области связки для стимуляции образования рубцов — при острых частичных разрывах и исключении всех возможных сопутствующих повреждений. После вмешательства кисть иммобилизируют в повязке (как для ладьевидной кости) на 6 недель.

- Временная фиксация спицами.

Техника та же, что и при разрыве полулунно-ладьевидной связки.

Следует устранить или исключить все сопутствующие повреждения локтезапястных связок, треугольного фиброхрящевого комплекса и хрящевого покрова окружающих костей.

Источник