Техника движения в связках

Длина веревки в связке — что выбираем?

Тема эта, казалось бы, многократно обсуждалась на разных школах, курсах и в темах в Сети, но, оказывается, вопросы у многих остаются. Так что не могу не расчехлить старый баян.

Основным побуждающим мотивом были наблюдения за альпинистами разных стран и уровней этим летом, и необходимость отвечать и реагировать на многократные вопросы, задающиеся на разных языках. Спектр вопросов широк, но примерно содержание такое:

— Оу, они идут в связке на расстоянии 2 метра, как так? А если трещина?

— Боже мой, пять человек в одной связке, это же небезопасно!

— 15 метров между напарниками?! Какой ужас, что вы делаете?!

— Ты посмотри, они на связочной веревке узлов понавязали… Вообще ничего не умеют.

И так далее…

Часть этих вопросов звучат на русском, часть — на английском, немецком, итальянском, французском… и я очень веселюсь, когда причиной такого непонимания называют «разные школы». Друзья, физика везде одинаковая, поэтому различия школ — это мнимая причина. Каждая национальная школа эффективна и адаптирована под те условия, с которыми в этой стране чаще всего сталкиваются. Поэтому, если мы чего-то не понимаем, вместо того чтобы вешать ярлыки (любого типа. От «тупые америкосы» и «дурные буржуи» до «дикие русские» и «опять понаехали эти из Восточной Европы») лучше разобраться в причинах. Увы, любовь к ярлыкам интернациональна, и появляются они, чаще всего, из-за отсутствия знаний и понимания внутренних механизмов.

У каждой техники и приема есть своя сфера применения, и свои ограничения. Давайте попробуем разобраться, какое расстояние в связке и какой метод работы в веревкой для чего служит. Сразу оговорюсь, эта тема тянет за собой много технических моментов (как мы ввязываемся, как укорачиваем веревку, как вытаскиваем из трещины, как страхуем напарника и проч), которые выходят за рамки статьи — мучайте ваших инструкторов, читайте книги, в общем, как-то сами. =)

Сначала постараемся перечислить, на каких видах рельефа используется техника одновременного передвижения связки?

1) Закрытый ледник.

2) Простой ледовый рельеф.

3) Простой скальный рельеф.

4) Простой снежный рельеф.

Давайте рассмотрим отдельно, какие особенности есть в каждом случае.

1) Закрытый ледник. Основные опасности — это трещины, при этом само передвижение чаще всего не вызывает сложности. С точки зрения безопасности, в этом случае нам хотелось бы оказаться максимально далеко друг от друга (чтобы не упасть в одну трещину, которые могут быть очень широкими), нужно иметь возможность удержать напарника в случае падения в трещину, необходим достаточный запас веревки для вытаскивания напарника. Именно этим будут диктоваться основные правила.

Расстояние между участниками определяется кол-вом людей. Если в связке два или три человека — длина веревки делится на три или четыре равных участка соответственно, крайние в связке наматывают на себя (или складывают в рюкзак) запас веревки. Она нам понадобится для вытаскивания напарника, так как веревка, которая будет непосредственно идти к упавшему скорее всего врежется в склон или прорежет карниз на краю трещины, и за нее вытаскивать не получится.

Основной критерий — расстояние между участниками должно быть максимально возможное. Но в то же время запас веревки должен превышать на несколько метров расстояние между участниками — иначе при падении веревка растянется, и запаса веревки не хватит до пострадавшего.

При передвижении по закрытым ледникам есть одна тонкость, вернее сложный момент. Если вы идете в связке-двойке, то в случае падения задержать напарника очень сложно. Это требует хороших тренированных рефлексов, и даже в этом случае иногда представляет проблему, в зависимости от соотношения весов партнеров и состояния ледника. Самое плохое, с чем мы можем столкнуться — это жесткий (зимний) лед, присыпанный 10-15см свежего снега. В подобных случаях трения веервки о перегиб и рельеф недостаточно, а зарубиться бывает сложно (хоть и возможно). Для того, чтобы облегчить себе задачу, на веревке между напарниками можно завязать несколько узлов. Они увеличивают трения и упрощают задержание. Это неоднозначное решение, так как таким образом вы укорачиваете веревку — но в зависимости от состояния ледника частно будет обоснованным.

При передвижении в тройке удержать упавшего гораздо легче — поэтому весь этот тюнинг с узлами становится гораздо менее важен.

При передвижении в группе, где больше трех человек, запас веревки для вытаскивания, намотанный на крайних, уже не нужен, так как длина веревки позволяет дотянуться до упавшего, просто вывязав остальных участников. А самое главное — удержать одного втроем, вчетвером или впятером не представляет никакой сложности, соответственно, безопасность возрастает.

Сколько можно в этом случае ввязать в веревку людей? В принципе, чем больше, тем лучше — гуртом и батьку бить проще. С одним серьезным ограничением. Если мы ввяжем, например 20 человек, то все окажутся на расстоянии примерно 2 метра, и с большими шансами в трещину может провалиться не один человек, а сразу несколько. Поэтому, минимальное расстояние между людьми в таких связках будет определяться районом. Например, на Памире оно будет больше, чем на Кавказе, так как ледники масштабнее и трещины шире.

В среднем, например, для Кавказа больше 6-7 человек на одной веревке я бы не рекомендовал, соответственно, с расстоянием примерно 7-8 метров между участниками.

Техника работы должна исключать провисы веревки при передвижении. Это очень важно, так как лишний провис — это лишние метры полета в трещину, сильный рывок, меньше шансов удержать.

Подытоживая, перечислим основные правила:

— расстояние максимально возможное, зависит от кол-ва людей

— если связка 2ка или 3-ка — на крайних запас веревки, больше, чем расстояние между людьми.

— узлы по ситуации

— участники должны иметь подготовленную систему для вытаскивания напарника, должны знать (!!!!) что делать при падении напарника, постоянно (!!!) освежать в памяти навыки (а не просто в книжке про это читать).

Если последний пункт не выполняется, все предыдущие, увы, не нужны. Поэтому, что нам делать, если человек не тренированный? Вариантов несколько в порядке предпочтения.

— гнать поганой метлой с закрытого ледника.

— ставить его в длинную (больше 4 человек) связку. Позиция — дальше чем второй, но не последний.

— ставить его в связку с очень опытным человеком, где опытный человек идет вторым, и подсказывает неопытному путь. Вариант не очень, но с точки зрение минимизации рисков, если уж так попали — может подойти.

— завязать на веревке узлы типа центрального проводника для повышения трения, идти опытному первым, надеяться на то, что при падении его удержит просто вес и трение — а вылезет он сам. Постоянно следить за провисом веревки!!! Самая неприятная история.

2) Простой ледовый рельеф.

Основной опасностью является переоценка уровня личной техники и срыв. Причем, срыв второго на таком рельефе часто ведет и к срыву лидера, так как трение веревки о рельеф практически отсутствует. Для обеспечения безопасности в таком случае нам необходимы промежуточные точки страховки — ледобуры или проушины.

Глубокие срывы опасны всегда, и хоть на льду обычно и нет выступов, о которые можно побиться, но присутствует другая опасность. Если кошка, после набора скорости, зацепится за лед — перелом и разрыв связок практически гарантирован. Об этом надо помнить при выборе расстояния между точками страховки.

Точек страховки должно быть не менее двух в каждый момент между двумя участниками, то есть расстояние не менее 12-15 м. Растягиваться на всю веревку, впрочем, тоже не стоит, так как теряется преимущество одновременного движения. Так же как и при передвижении по закрытому леднику, любой провис веревки очень опасен!

Для того, чтобы сделать передвижение безопаснее, можно на точки страховки вешать устройства типа Tiblock или Duck. В этом случае срыв второго не приводит к срыву лидера, и в целом безопасность повышается.

Все вышесказанное относится к достаточно подготовленным участникам. Что же делать, если один из участников заболел, травмирован, или просто крайне неопытен? В такую ситуацию гиды попадают каждый день на работе, инструктора — время от времени. Какие в этом случае есть варианты?

— гнать поганой метлой. Вариант не всегда выполнимый.

— попеременное движение или перила. Вариант безопасный, но сильно медленный — а скорость это такой же элемент безопасности, как и грамотная страховка или умение делать полиспасты.

— короткая веревка. Этот метод нельзя путать с обычным одновременным движением, хоть он и похож. В англоязычной практике его иногда называют confidence rope – веревка доверия.

Основная задача при этой технике не удержать срыв, а не дать ему произойти. Веревка постоянно полунатянута, и в тот момент, когда неопытный партнер, например, только начинает терять равновесие — ему тут же помогают натяжением веревки. При этом, для того, чтобы была возможность среагировать, расстояние между партнерами должно быть минимальное — максимум несколько метров. Обязательной составляющей такой техники является поддержание постоянного контакта, указания, куда и как лучше поставить ногу и проч, и проч.

По сути, при выполнении такого приема все гарантии безопасности заключаются в навыках и опыте гида/опытного напарника. Такая техника требует постоянной тренировки, но позволяет быстро и довольно безопасно (согласно статистики) проводить неопытных или травмированных участников по несложному рельефу. Как я уже писал выше, скорость это важный фактор безопасности.

Еще одно важное ограничение — кол-во участников. Один гид может таким образом работать с одним, максимум — с двумя (в случае очень простого рельефа). Все остальное совершенно выходит за рамки безопасности.

3) Простой скальный рельеф.

Основная опасность в это случае — срыв любого из участников. Так как одновременное движение подразумевает низкую сложность, срыв, чаще всего, будет сопровождаться многочисленными ударами о рельеф, и часто человек получает серьезные травмы даже не успев нагрузить страховочную веревку.

Страховку в этом случае обеспечивают как промежуточные точки страховки, так и перегибы веревки о рельеф. Очень часто этих перегибов более чем достаточно и промежуточные точки даже не требуются. Важно, чтобы все участники связки имели навыки натуральной страховки. Очень частая ошибка состоит в том, что мы считаем само наличие веревки уже достаточной гарантией безопасности, а это опасное заблуждение.

Обязательно нужно помнить, что на скалах участки часто не равномерны по сложности, и мы легко сталкиваемся с небольшими чуть более сложными ступенями. На этих участках партнеры обязательно должны подстраховывать друг друга через точки или через рельеф — то есть, в реальности всегда присутствует некоторая комбинация из одновременного и попеременного движения (в англоязычной практике это имеет название micro-pitching).

Из-за такого не всегда равномерного движения очень важна работа с веревкой и постоянная страховка партнеров через рельеф. Самые частые ошибки — слишком большое расстояние между участниками, постоянное передвижение с кольцами слабины в руке, а так же потеря коммуникации. Нужно понимать, что одновременное движение на расстоянии, скажем, 50 метров — это фикция страховки, так как она не может спасти от длительного падения. Глубокие срывы на рельефе третьей категории обычно приводят к жутким травмам, к сожалению. Не надо себя обманывать.

Таким образом, при одновременном передвижении по скальному рельефу можно выделить такие правила:

— между двумя напарниками должна быть или точка страховки, или перегиб с достаточным трением (а лучше и то, и другое)

— между участниками обязательно (!!!) должен быть голосовой и визуальный контакт.

— расстояние между участниками выбирается в зависимости от рельефа, но но из-за необходимости коммуникации чаще всего не более 15-20м, а чаще 10-15. (так же, что немаловажно, длинная веревка имеет тенденцию скидывать камни на простом рельефе).

— отработанные (!!!) навыки натуральной страховки.

Как и в случае с трещинами, отсутствие навыков страховки у всех без исключения делает одновременное лазание довольно опасным занятием. Люди продолжают думать, что раз они связаны веревкой, этого уже достаточно для безопасности — но это опасная иллюзия.

Опять же, как и на льду, в случае неопытных участников у нас есть вариант работы на короткой веревке. Техника очень похожа — гид должен находиться выше по склону, постоянно следить за своей позицией (она должна быть устойчивой), коммуницировать с участником. При подходе к ступени (чуть более сложному участку) гид останавливает участника в удобном и безопасном месте, сбрасывает слабину или несколько колец веревки, пролезает участок, выбирает перегид или ставит точку, и продолжает страховать участника — точно такой же micro-pitching, только в исполнении одного гида. Таким образом, мы чередуем короткую веревку и попеременное движение.

Подчеркну разницу короткой веревки с классическим одновременным движением — в этом случае между гидом и участником может не быть ни одной точки, или перегиба. Безопасность обеспечивается навыками лидера и знанием маршрута. Преимущество такого метода — скорость передвижения.

4) Простой снежный рельеф

Самое большое отличие снежного рельефа в том, что на нем очень сложно организовать надежную точку страховки. Все точки, которые мы можем сделать быстро (мы же помним про важность скорости, да?) на снегу не будут держать более 100-200кг. Соответственно, и срывы такие точки не будут держать даже на современных динамических веревках. Поэтому, на снегу даже при попеременном движении нам необходимо помнить про технику протравливания, незаслуженно забытую — и в случае срыва протравливать до трети веревки, в зависимости от глубины падения. В случае же одновременного мы можем рассчитывать только на технику самозарубания партнера.

Наличие связочной веревки в таких случаях часто вызывает дискуссию, так как велика вероятность сорвать напарника. Исходя из собственного опыта, я в большинстве случаев ратую за наличие связочной веревки даже на снежном склоне, но вопрос, дейтсвительно, требует более подробного обсуждение и несколько выходит за рамки статьи.

Опять же, при неопытности одного из участников на помощь приходит техника короткой веревки. На снегу техника практически не меняется, и дает возможность быстро проходить протяженные склоны даже с неопытными напарниками.

Не будет лишним еще раз проговорить ограничения такой техники:

На снегу, в зависимости от состояния — не более 30 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе.

На льду — не более 25 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 в редких случаях.

На скалах — ориентировочно до III категории, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе

Подводя некоторое резюме.

1. Нельзя путать технику короткой веревки, одновременное движение связки и передвижение по закрытому леднику. Разные условия, разные опасности. Мы не можем управлять рисками — но мы должны их минимизировать, выбирая методы и инструментарий в зависимости от каждой конкретной ситуации.

2. Иногда, особенно в хорошо освоенных районах, объективные опасности гор менее значимы, чем психологические проблемы. Так, например, во многих местах в Альпах гиды, хорошо знающие район, могут жертвовать правильной техникой на закрытом леднике в пользу постоянного контроля клиента. Это не всегда должно служить примером для подражания — все могут ошибаться, а зачем нам расплачиваться за чужие ошибки?

3. Как бездумное отрицание, так и слепое подражание могут быть крайне опасны. Например, короткая веревка — отличная техника, но вы должны знать, понимать все детали и иметь большой практический опыт. Аналогично вытаскивание из трещины — несложно, но есть огромное кол-во практических деталей, о которых вы не прочитаете в книжках. Практика, понимание и осознанность самые надежные наши союзники.

4. Людей неграмотных мы можем встретить во всех горных районах, всех национальностей, одетых в любую одежду — от Арктерикса до авизента. Можно только постараться судить не по языку или цвету куртки, а адекватности поведения.

Источник

Передвижение по скалам в связках и страховка

Форма одежды — штормовой костюм, рукавицы, головной высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное — ИСС, 2 — 3 карабина, репшнур (5 м), рюкзак, ледоруб.

Снаряжение групповое — веревка основная (4 x 30 м), веревка вспомогательная (1 x 30 м), 5 — 6 скальных крючьев, 5 карабинов, 3 — 4 скальных молотка, аптечка.

Вводная беседа: » Принцип построения страховочной цепи, ее составные части, порядок ведения страховочной веревки, работа ведущего и страхующего».

Объяснить разницу между одновременным и попеременным движением связок в два и три человека. Принципы страховки и самостраховки при движении связки. Взаимодействие между участниками связки и несколькими связками.

Демонстрация прохождения скального участка связкой в 2 человека. Проводится на отдельных камнях или скалах высотой 8 — 10 м с разнообразным рельефом.

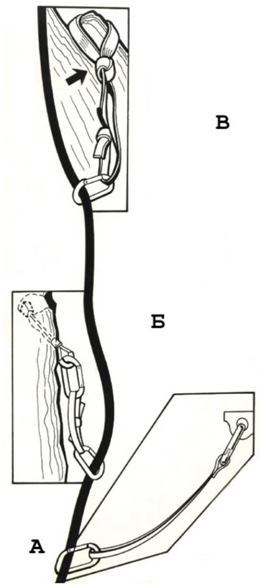

Рис. 23. Спрямление страховочной цепи (одинарная веревка): А — крюк — петля — карабин; Б — применение закладки и петли; В — петля, с предельно малой » парашютностью» — опасно! -любое движение веревки в сторону или наверх может скинуть петлю с небольшого выступа.

Ассистенты проходят намеченный маршрут. Инструктор по ходу движения связки поясняет их действия по применению приемов скалолазания, организации страховки и самостраховки. Во время прохождения демонстрационного участка обязательно показать один-два неправильно выполненных технических приема или неправильную страховку, объяснить и показать последствия неправильно выполненных приемов.

Ассистенты должны быть аккуратно одеты, снаряжение развешано правильно, веревка укорочена в зависимости от длины маршрута. Темп движения и ритм выполнения приемов спокойные, без спешки, давая возможность для объяснения своих действий. После выхода на верхний кант скалы организовать спуск дюльфером. Первый спускается с верхней страховкой, второй — на двойной веревке с тормозным устройством. Произвести выдергивание спусковых веревок. Демонстраторы должны заранее знать все особенности маршрута, а для спуска организовать точку закрепления веревок. Команды, подаваемые ассистентами должны быть короткими и лаконичными.

Рис. 24. Вариант организации движения связки из двух альпинистов на скальном рельефе (пояснение в тексте)

Рис. 24. Вариант организации движения связки из двух альпинистов на скальном рельефе (пояснение в тексте)

А — начиная движение вверх маршруту, ведущий связки по мере необходимости организует промежуточные точки страховки, 2-й страхует и наблюдает за движением 1-го и, когда необходимо, подает команду о наличии веревки, например: «Веревки осталось 5 метров!».

Б — после получения такой команды 1-й должен выбрать удобное место для себя, организовать самостраховку и точку страховки для второго. Только после выполнения этих действий он может дать 2-му команду: «Я на самостраховке!», затем пропускает веревку от напарника в карабин на страховочном крюке или через выступ и дает очередную команду: «Страховка готова!». 2-й после этой команды снимает страховку I-го, который полностью выбирает веревку к себе.

В — 2-й снимает самостраховку, сообщая об этом I-му, тот с этого момента тщательно держит 2-го на связочной веревке. При начале движения вверх 2-й подает команду: «Я пошел!», а I-й начинает страховать его, выбирая веревку.

Г — 2-й подойдя к 1-му, может подать команду: «Обхожу тебя и выйду первым!» В момент выхода 2-го к точке страховки, I-й держит связочную веревку в натяг до тех пор, пока 2-й не встанет на самостраховку, I-й — уже в роли страхующего принимает необходимое положение для организации нижней страховки для 2-го, который выходит вперед и становится направляющим в связке.

Перед выходом на маршрут напомнить о правилах связывания в связки. Заранее определить ведущих в связках. Наметить время или места для смены направляющих. Отметить недопустимость спешки в организации страховки и при работе с веревкой. Связки могут двигаться рядом или последовательно друг за другом, но в этом случае не допускать разрыва между ними, чтобы не возникло опасности сбрасывания камней на нижнюю связку/связки.

Для получения первых навыков работы с веревкой при движении в связках начало данного занятия можно проводить на травянистом склоне крутизной в 25 — 35°, с отдельными выходами скал. После этого занятия переводятся на самые простые скалы (не крутой разрушенный гребешок, скальный завал, гряда скал на травянистом склоне). Переходить к движению с организацией страховки внутри связок: через выступы, забитые крючья. Забивку крючьев участниками проводить лишь под непосредственным контролем инструктора или стажера. Взаимодействие связок проводить на укороченной связочной веревке, как можно чаще меняя направляющих и страхующих. Если отделение показывает устойчивый навык, организовать прохождение участка длиной в две-три веревки во взаимодействии связок, обращая внимание не столько на технику лазания, сколько на четкость работы с веревкой (веревками), смену направляющих и страхующих.

Свое место инструктор выбирает в зависимости от характера объекта, но всегда так, чтобы не выпускать из поля зрения все связки. По ходу движения связок вверх и вниз давать вводные задачи по работе с веревкой, организации страховки. Не допускать условностей в организации страховки, использования веревки закладывая ее за «живые» камни.

Объяснить, в каких случаях допускается движение по скалам с ледорубом в руке, а когда он убирается в рюкзак/под лямку. В первом случае темляк не снимается с руки, когда при движении ледоруб может использоваться как точка опоры, а при усложнении рельефа (скалы начиная от 2 — 3 к. с.) он становится помехой в случае необходимости использования обеих рук для лазания по скалам.

До выхода на маршрут наметить точку для всех отделений, откуда будет организовываться спуск по маршруту. На этом месте можно организовать непродолжительный отдых, провести разбор первой половины занятий. При достаточном резерве времени, спуск проводить по пути подъема. Обратить внимание на сложность положения последнего в связке, когда ему приходится спускаться с нижней страховкой при отсутствии промежуточных точек страховки. Объяснить действия и меры безопасности при таком движении. Обычная схема спуска заключается в выборе травянистого кулуара или склона крутизной 35 — 45°, с выходами отдельных скальных блоков. Организовать спуск по перилам или спортивным способом (если приемы к этому времени разучены) или в виде разучивания подобного приема (в этом случае четко соотнести возможности участников с глубиной/крутизной спуска и возможной опасностью данного участка).

Передвижение по скалам в связках, организация страховки. Для того, чтобы добиться положительных результатов, при проведении занятий по данной теме следует всячески избегать любого рода условностей. Например, довольно часто можно наблюдать «хождение участников в связках» между деревьями или отдельными камнями на ровной местности. Подобный стиль проведения занятий мало чему научит участников по взаимодействию как внутри связки, так и между связками, т. к. условность будет преобладать над техническими и тактическими приемами. Эта тема занятий не предусматривает разучивание приемов передвижения в связках и страховки на сложном скальном рельефе (4 — 5 к.с.), ибо в этом случае участники вместо разучивания приемов взаимодействия будут обращать больше внимания не на лазание, а на то, чтобы не сорваться со сложных скал.

Скалы 2 — 3 к. с. с рельефом состоящим из гребешков с небольшими взлетами и стеночками; не крутые контрфорсы, примыкающие к таким гребешкам; отдельные скальные выходы чередующиеся полками; разрушенные (разбитые, с трещинами) остатки бараньих лбов — это все самое подходящее для проведения подобных занятий.

Передвижение по такому рельефу позволит дать для них возможность:

— приобретения навыка свободного лазания (а местами и хождения) по настоящему рельефу, отвечающему своей сложностью их уровню подготовки;

— на учебном маршруте настоящего скального рельефа, когда слева/справа от них будет глубина, которая всегда дисциплинирует от необдуманных поступков;

— впереди будет маршрут, который надо обдумать и пройти не только самому, но и проложить путь для партнера и второй связки;

— и как следствие этого, появится обязательность ответственности при забивании крючьев, организации страховки для партнера по связке, своей самостраховки;

— для того чтобы блокировать боязнь глубины (почему то часто подразумевают -высоту),именно инструктор должен продемонстрировать безопасность прохождения подобного участка, доказать, что все исполняемые приемы безопасны для ученика;

— именно поэтому все действия учеников, предваряющие их передвижение вперед, должны быть подкреплены созданием точек страховки и самостраховки;

— до организации пункта страховки (для всей группы одновременно), инструктор обязан проследить за правильностью организации учениками своих точек самостраховки;

— такой порядок демонстрации и дальнейшей отработки поможет ученикам проходить маршрут с большей уверенностью в своих силах, позволит обезопасить себя и партнера;

— одновременно с демонстрацией организации пункта страховки следует объяснить особенности рельефа, которые можно (и нужно) использовать в качестве дополнительных точек трения;

— таким образом, формы скального рельефа (в первую очередь выступы) будут учить их выбору мест для организации промежуточных точек страховки;

— когда связки хоть как то начнут понимать принцип самостоятельного передвижения (подобного сложно добиться за одно занятие), как и когда, менять ведущего можно переходить к ознакомлению с приемами движения «связка по связке»;

-применительно к рельефу следует доказательно показать, что именно этот прием и на этом участке наиболее техничен, скор по времени, безопасен и удобен для передвижения;

-но при этом и прежде всего, следует обращать внимание учеников на надежность точек закрепления, промежуточных крючьев, точек страховки, ритмичности действий;

— это начнет подводить их к пониманию, какими способами можно выдерживать ровный темп движения (чем это достигается и чем грозит, если не соблюдать его), появится необходимость чистоты движения — живые камни, ведение веревок по рельефу, контроль за свободными петлями веревок;

— если данное занятие предусматривает свое завершение спуском по перилам, спортивным способом или дюльфером, то эти приемы должны быть предварительно отработаны в скальной лаборатории.

Роль инструктора на этих занятиях приобретает новый диапазон действий:

— инструктор должен заранее знать место будущих занятий (но лучше один раз пройти учебный маршрут);

— подобрать снаряжение (проконсультировать участников) так, чтобы во время движения по маршруту его хватало на любую вводную задачу со стороны инструктора;

— готовя отделение (группу) к выходу на маршрут проследить чтобы все были одинаково одеты (куртка запрятана в брюки, чтобы ничего не висело и не болталось), снаряжение было размещено на участниках равномерно и удобно для пользования и в нужном количестве;

— в рюкзаке может находится НЗ снаряжения;

— в зависимости от характера маршрута (полки, понижения, площадки) заранее распределить по нему будущих ведущих (руководителей на участок) объяснить это до выхода на маршрут;

— исходя из этого, наметить точки своего «стояния»/нахождения на маршруте с тем, чтобы максимально удобно наблюдать за передвижением связок;

— вводные задачи для учеников составлять сообразно их силам, навыкам и возможностям для решения на конкретном рельефе, не перегружая их деталировкой;

— если в группе 5 человек — взять к себе в связку одного участника, но при этом не работать первым в связке;

— если по маршруту возникнет необходимость ожидания нижней связки/связок, следует организовать точку самостраховки (полка, перегиб гребня и т. п.), дождаться очередную связку и пристегнуться к ним;

— ни в коем случае инструктор не имеет права находиться на маршруте без страховки и самостраховки, где участники идут в связках (будь то ожидание подходящих снизу участников, короткого передвижения для выбора нового места наблюдения и пр.);

— иметь наготове кусок веревки (минимум двойной репшнур) метров пяти в длину, это «ус» самостраховки инструктора, которым он может пристегиваться к любому участнику любой связки;

— при движении связки и выполнении ими любой поставленной задачи, третий участник в связке (сам инструктор, хоть и на короткое время) не должен мешать их работе;

— инструктор должен иметь в рюкзаке (на себе): молоток, пару-тройку крючьев, 1-2 карабина и резервный кусок репшнура, в этом случае он будет полностью независим в выборе места для организации собственной самостраховки;

— это может произойти там, где нужно проверить работу на определенном участке, не дожидаясь подхода следующей связки, чтобы пристегнуться к ним;

— со стороны инструктора не должно исходить никаких просьб о смене темпа (мол, он не успевает), его ожидания и пр.;

Рис. 25. Пример ведения связочной веревки по скальному гребню при одновременном движении связки:

А — при наличии на гребне отдельных выступов, веревка должна проходить между ними, что способствует одновременной страховке и не замедляет движения; Б -использование отдельного выступа (петля + карабин) для создания промежуточной точки страховки (в случае необходимости эту промежуточную точку можно превратить в точку страховки, когда к ней подойдет 2-й участник связки);

В — организация движения и страховки при лазании по вертикальному рельефу.

— двигаться инструктор обязан так, чтобы не отвлекать участников от основной работы и чтобы они не тратили время на его страховку, своим движением не создавать опасных ситуаций: свободные камни, перехлест веревок и пр.;

— как минимум через каждый час движения собирать связки на одном месте и проводить экспресс-анализ действий участников, давать им возможность обсуждения предстоящего участка пути;

— при этом главную роль в ведении разбора исполняют сами участники, инструктор подводя итог, подтверждает успехи или разбирает допущенные ошибки, как при движении, так и на разборе.

Для достижения положительных результатов, подобные занятия должны быть похожи на действия во время восхождения: «Делай все, как на восхождении» или «Движение только вверх». Эта же схема полезна не только для занятий на скальном рельефе, но прежде всего на снегу и льду, где включается очень сильный фактор утомляемости от однообразия рельефа, жаркого солнца, монотонности движений и топтания на пятачке, невдалеке от бивака.

Источник