Упражнения при параличе голосовых связок

Содержание статьи

Восстановление голоса после пареза связок, упражнения

Голосовые связки играют важную роль в процессе речевого общения: от степени их смыкания и натяжения зависит громкость голоса и его высота. При парезе голосовых связок их движения ограничены, из-за чего голос может звучать охрипло, слабо или отсутствовать. Проблемы с голосовыми связками связаны с патологическими процессами, которые возникают в головном мозге (опухоли, инсульты, ЧМТ) либо непосредственно в ЛОР органах. Осиплость голоса в результате пареза голосовых связок возникает также вследствие отравления свинцом.

Голосовые связки играют важную роль в процессе речевого общения: от степени их смыкания и натяжения зависит громкость голоса и его высота. При парезе голосовых связок их движения ограничены, из-за чего голос может звучать охрипло, слабо или отсутствовать. Проблемы с голосовыми связками связаны с патологическими процессами, которые возникают в головном мозге (опухоли, инсульты, ЧМТ) либо непосредственно в ЛОР органах. Осиплость голоса в результате пареза голосовых связок возникает также вследствие отравления свинцом.

При лечении этого нарушения ведущим методом считают использование специальных упражнений для восстановления голоса после пареза. Голосовая гимнастика при парезе голосовых связок включает в себя, главным образом, дыхательные упражнения. Такая гимнастика при парезе позволяет включить компенсаторные возможности организма.

Упражнения рекомендованы для всех категорий больных. Даже при полном параличе голосовых связок возможно восстановление речевого общения за счет обучения больного методу получения звуков речи с помощью пищевода. Проводить упражнения с больным может фониатр или логопед.

Дыхательная голосовая гимнастика при парезе голосовых связок

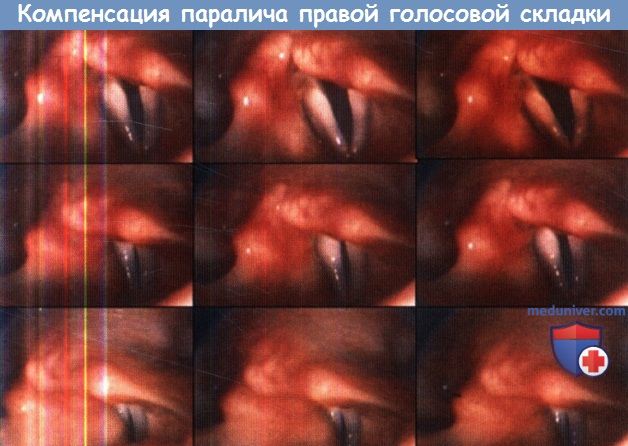

При парезе необходимо нормализовать дыхание. После решения первоначальной задачи произойдет смыкание голосовых складок из-за компенсаторного процесса: здоровая часть гортани выйдет за среднюю линию и сблизится с паретичной частью. В том случае, если складки на пораженной стороне будут колебаться хотя бы немного, это позволит нормализовать голос полностью или улучшить его.

Самое первое дыхательное упражнение, которое проводят с больным при парезе, напоминает игру на губной гармошке. Больной должен медленно, неторопливо дуть, озвучивая дутьё протяжным звуком одной высоты. Длительность выполнения упражнения в первый день – 45 секунд. Затем продолжительность может быть постепенно увеличена до 2 минут за две недели. Частота ежедневного повторения упражнений составляет до 10 раз за день в начале работы по восстановлению дыхания, и до 15 раз в дальнейшем.

Когда упражнение становится для больного менее затруднительным, продолжительность каждого из вдохов и выдохов можно сократить. Такое упражнение позволяет стимулировать мышцы гортани за счет их массажа воздушной струёй, и удлинить выдох. Используют следующую дыхательную гимнастику:

- быстрый неглубокий вдох через нос, далее – продолжительный выдох носом;

- носом вдыхать, выдыхать ртом;

- вдыхать через рот, носом выдыхать;

- вдыхание и выдыхание одной половиной носа, вторая половина закрыта, затем меняем;

- вдыхание через одну половину носа, вторая закрыта, а при выдыхании открываем ранее закрытую половину и закрываем первую.

Как работает биоакустическая коррекция? Читайте об эффективном методе лечения неврологической патологии.

Знаете ли вы, кому показана Бобат терапия? Основные принципы реабилитации.

Гимнастика для активизации мышц шейного отдела и гортани

Для того чтобы укрепить мышцы шейного отдела и гортани через 1-2 недели после проведения занятий по нормализации дыхания можно начать выполнение физкультурных комплексов. Промежуток после занятий по нормализации дыхания соблюдают, чтобы избежать перегруженности больного, а также для наиболее полного овладения всеми заданиями.

Для проведения занятий больной садится на стул. Рекомендован следующий гимнастический комплекс:

- больной кладет на затылок сцепленные вместе руки, после этого наклоняет голову назад;

- больной выполняет наклоны головы вперед, его кулаки при этом упираются в подбородок;

- больной кладет руки на уши и наклоняет голову вправо и влево;

- выполнение движений нижней челюстью, ей можно двигать вперед, вниз, влево и вправо;

- сжимать и разжимать зубы;

- надувать щеки;

- доставать языком до мягкого нёба;

- поднимать мягкое нёбо, как бы зевая.

Упражнения просты в выполнении, не вызывают перегрузок у больного. Этот гимнастический комплекс рекомендовано повторять до 6 раз в течение дня, каждое движение при этом выполняется по 5 раз. Рекомендуют сочетать предложенные упражнения с занятиями в кабинете лечебной физкультуры, направленными на установление диафрагмального (глубокого) дыхания. После выполнения данных упражнений в течение 1-2 недель можно перейти к фониатрическим упражнениям. Голосовой аппарат к этому моменту будет более подготовленным: удлинится выдох, могут появиться небольшие колебания в паретичной голосовой складке.

Упражнения просты в выполнении, не вызывают перегрузок у больного. Этот гимнастический комплекс рекомендовано повторять до 6 раз в течение дня, каждое движение при этом выполняется по 5 раз. Рекомендуют сочетать предложенные упражнения с занятиями в кабинете лечебной физкультуры, направленными на установление диафрагмального (глубокого) дыхания. После выполнения данных упражнений в течение 1-2 недель можно перейти к фониатрическим упражнениям. Голосовой аппарат к этому моменту будет более подготовленным: удлинится выдох, могут появиться небольшие колебания в паретичной голосовой складке.

Фониатрическая гимнастика при парезе голосовых связок

После того как были решены задачи предыдущих этапов, выполняют фониатрическую гимнастику, рекомендованной при парезе голосовых связок. Начинаются такая гимнастика с произношения звука «М». Этот звук не требует сильного напряжения голосовых складок, воздушная струя слабая. Далее можно выполнять и другие фониатрические упражнения.

Краткое произнесение данной фонемы в спокойном положении гортани. Воздух при произнесении следует направить так, чтобы он оттолкнулся от твердого неба. В ходе такой работы звучность и ясность произнесения должна увеличиться. Можно увеличить и длительность звука. После того, как выполнение этого задания перестанет вызывать затруднения, приступают к работе со слогами.

Работу со слогами строят так: к продолжительному звуку «М» добавляем все гласные, произнося их кратко и опуская челюсть. Должны получится слоги МА, МЭ, МЫ, МУ, МО. После того, как упражнение перестало быть сложным для больного, можно приступить к произнесению слогов и с другими звонкими согласными.

Далее больной тренируется в произнесении цепочек слогов, которые ему уже хорошо знакомы: МА-МА-МА, НА-НО-НУ. Тренируют и произнесение цепочек гласных звуков, например АУ, АЭ, АОИ, АУО и других. Получатся это должно легко, без напряжения, голос звучный. Гласные нужно также произносить со звуком Й, например ОЙ, ЕЙ, ЮЙ,ЭЙ, АЙ, ЯЙ. При этом гласный произносится кратко, а Й длинно.

На этапе автоматизации больной тренируется в произнесении слов. Сначала это должны быть простые слова с открытыми слогами. Затем слова можно усложнять. Голос считают восстановленным, если он звучит достаточно громко и звучно и речевое дыхание больного хорошо организовано. Длительность такой работы может составлять до 4 месяцев, особенно эффективна она при раннем начале занятий.

Узнайте, какие мероприятия помогают пациентам после микроинсульта: реабилитация и питание.

Как помочь пациентам с афазией после инсульта: медикаментозное лечение и упражнения.

Что поможет пациентам восстановиться после инсульта: лекарства, упражнения, тренажеры.

Подведем итоги

Восстановление больного будет более быстрым и полноценным при условии помощи родных и близких. Все упражнения требуют многократного повторения в течения дня, что невозможно организовать, если с пациентом занимается только логопед или фониатр. Но и без консультаций специалистов обойтись невозможно, они помогут составить программу и направить помощь родных в нужное русло.

(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Загрузка…

.

Источник

Восстановление голоса при парезах и параличах гортани | Консультация по логопедии:

Восстановление голоса при парезах и параличах гортани

В первую очередь необходимо нормализовать физиологическое и фонационное дыхание. Занятия начинаются с упражнения «дутье в губную гармошку». Дуть следует медленно, протяжно, втягивая и выдувая воздух на одной ноте. Первую неделю упр. выполнять по 8-10 раз в день по 45 сек. В дальнейшем чисто тренировок может быть увеличено до 15 раз по 2 мин. за прием. Если дутье вызывает головокружение, то продолжительность упр. сокращается до 15-20 сек. Продолжительность каждого вдоха и выдоха через губную гармошку в начале занятий значительно укорочена даже тогда, когда упражнение совершенно не затрудняет вас. Плавность, полнота вдоха и длительность выдоха достигается постепенно по мере тренировок.

«Дутью в губную гармошку» отводится значительная роль в функциональных тренировках голосового аппарата.

Этим приемов достигается увеличение подвижности здоровой половины гортани и некоторая активизация парализованной, т.е. под действием воздушной струи происходит стимуляция мышц гортани, участвующих в фонации.

Одновременно с «дутьем губной гармошки» предлагается комплекс дыхательных упражнений, которые тренируют удлиненный выдох.

Комплекс 1. И.п. – сидя на стуле прямо или стоя:

- вдох и выдох через нос (вдох быстрый не очень глубокий, выдох продолжительный);

- вдох через нос, выдох через рот;

- вдох через рот, выдох через нос;

- вдох и выдох через одну половину носа, затем через другую (попеременно);

- вдох через одну половину носа, выдох через другую (попеременно);

- вдох через нос, замедленный выдох через нос с усилением в конце;

- вдох через нос, выдох через неплотно сжатые губы;

- вдох через нос, выдох через нос толчками (кратковременно задерживая дыхание, выталкивая воздух маленькими порциями).

Через 7-10 дней от начала дыхательных упражнений добавляются упражнения для активизации мышц шеи, наружных и внутренних мышц гортани. Такой интервал лучше соблюдать, чтобы на раннем этапе восстановления не перегружать упражнениями.

Комплекс 2. Упражнения выполняются сидя:

- и.п. руки в замок на затылке. Отклонение головы назад с легким сопротивлением рук.

- и.п. сжатые в кулак кисти упираются в подбородок. Наклоны головы вперед с легким сопротивлением рук.

- и.п. ладони рук прикрывают уши. Наклоны головы в стороны к плечам с сопротивлением рук.

- движение нижней челюсти вниз, в сторону, вперед. Сжимание челюстей.

- надувание щек.

- доставание кончиком языка мягкого неба

- поднятие мягкого неба при зевке

Оба комплекса легко выполнимы. Их можно проводить самостоятельно 6 раз в течение дня по 4-5 раз каждое упражнение.

После этого можно переходить к следующему этапу – голосовые упражнения. Однако дыхательные упражнения и «дутье в губную гармошку» рекомендуется продолжать до завершения коррекционной работы.

Начинаем с произнесения звука М.

Упр.1. Предлагается произносить звук М кратно при спокойном положении гортани, направляя звук так, чтобы он как бы «ударился» в твердое небо и вызвал большую резонацию вышележащих полостей. Постепенно по мере тренировок, длительность фонации увеличивается, и голос становится более ясным, звучным. Как только данное упражнение получается без затруднений, переходим к произнесению открытых слогов.

Упр.2. После длительного произнесения звука М слитно с ним произносятся кратко все гласные звуки при резком опускании нижней челюсти; МА, МО, МУ, МЭ, МЫ. Упражнения проводятся со всеми согласными звуками.

Дальнейшее закрепление голосоведения происходит при произнесении пар слогов с ударением на второй слог.

Упр.3. произнести слоги:

мА-МА на-НА

мА-МО на-НО

мА-МУ на-НУ

и т.д. и сочетание слогов с перемещающимся ударением.

Упр.4. Произнести:

мАма-мамА-мамамА

нАна-нанА-нананА и т.д.

По достижении громкого полноценного звучания различных слоговых сочетаний переходим к упр.№5.

Упр.5. Тренировка сочетаний гласных звуков с Й. Звук произносится с незначительным шумом, гласный звук должен звучать коротко, твердо, а Й – длительно: АЙ…, ЯЙ…, ОЙ…, УЙ…, ЮЙ…, ЭЙ…, ЕЙ….

В дальнейшем после получения звучного голоса необходима координация дыхания и голосоведения.

Упр.6. Произнести гласные звуки и их сочетания: А, АО, АУ, АЭ, АИ, АОУ, АОИ, АОУЭИ, АОУИ и т.д.

Сначала сочетания произносятся отраженно (кто-то проговаривает, а вы повторяете), затем самостоятельно. Данный этап занятий можно считать завершенным, если упражнения выполняются легко, без напряжения, нет жалоб на голосовую утомляемость, а голос достаточно громкий и звучный.

По завершении работы над звуковыми и слоговыми упражнениями начинается этап автоматизации (закрепления) восстановления голоса. Для этого подбираются слова с прямым ударным слогом – МА, МО, МУ. МЭ, МЫ. При произнесении слов типа МАНКА, МОРЕ, МУХА, МЫЛО легко включается верхний резонатор, и закрепляются наилучшие условия голосоведения. Далее приступайте к фразовой речи, чтению стихотворений и прозы. Одновременно с работой над речевым материалом выполняйте вокальные упражнения. Они позволяют закрепить восстановительную голосовую функцию в более короткие сроки, расширяют диапазон и увеличивают звучность голоса. Пропеваются гаммы, трезвучия, затем короткие мелодии без резких тональных переходов.

Восстановленным можно считать громкий звучный голос при организованном речевом дыхании и отсутствии жалоб на утомляемость и различные неприятные ощущения в горле.

Продолжительность реабилитационной работы 2-4 месяца, в зависимости от тяжести нарушений и времени начала занятий. К восстановлению необходимо приступать в ранние сроки с момента заболевания.

Самостоятельные тренировки проводить дробно, ни в коем случае не перенапрягать голосовой аппарат.

Используемая литература:

Волкова Л.С. Логопедия. – М.: 1989.

Источник

ыбор времени и метода лечения одностороннего пареза голосовой складки

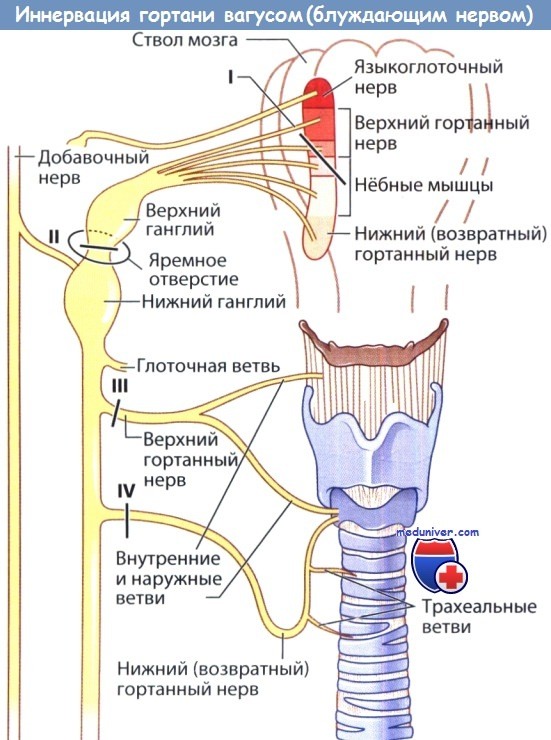

Выбор времени и метода лечения одностороннего пареза голосовой складкиа) Лечение пареза голосовой складки без операции. Многие пациенты с односторонним ограничением подвижности голосовых складок способны достичь удовлетворительного закрытия голосовой щели как с использованием фонопедических упражнений, так и без них. Часто в подобных ситуациях отмечается увеличение в размерах противоположной голосовой складки, которая смещается к средней линии, чтобы способствовать полному закрытию голосовой щели. Также, благодаря синкинетической иннервации неподвижная голосовая складка может иметь хороший тонус и занимать положение, близкое к средней линии. 30-50% пациентам хирургическое лечение не требуется. Фонопедические упражнения помогают многим пациентам разработать компенсаторные механизмы фонации.

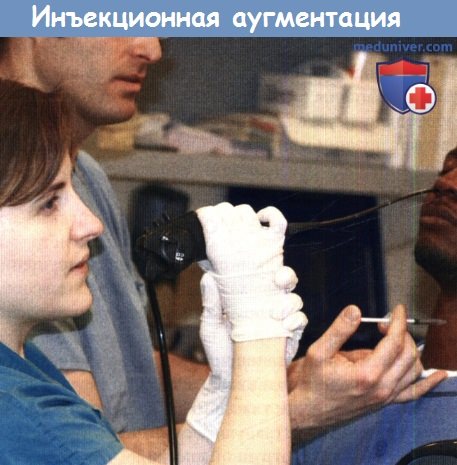

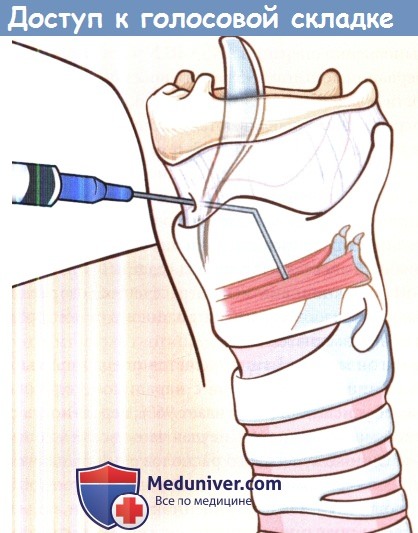

б) Операция при парезе голосовой складки. Существует две основных методики хирургического лечения односторонних нарушений подвижности: инъекционная аугментация и медиализационная ларингопластика (тиропластика по Isshiki), которая может сочетаться с аддукцией черпаловидного хряща; у каждого из методов есть свои достоинства и недостатки. Инъекционная ларингопластика, которая может выполняться как в операционной, так и амбулаторно, представляет собой введение в толщу голосовой складки либо аллопластических материалов, либо аутогенной жировой ткани. Хотя для выполнения медиализационной ларингопластики необходим наружный разрез кожи на шее, с помощью этой методики можно добиться стойкого восстановления голоса. К сожалению, подобные операции в настоящее время способны провести лишь отдельные хирурги. Фиксация черпаловидного хряща после тупой или проникающей травмы встречается редко. Другими причинами может быть травматичная эндотрахеальная интубация или воспаление суставов типа ревматоидного артрита. До выполнения ЭМГ и оценки пассивной подвижности под анестезией отличить фиксацию перстнечерпаловидного сустава от паралича складки не представляется возможным. И хотя некоторые ларингологи считают, что перстнечерпаловидный сустав может быть «вывихнут», а затем хирургически «вправлен» на место, авторы данной статьи, основываясь на анатомии перстнечерпаловидной области, не верят в то, что подобный «вывих» возможен и никогда не сталкивались с такими случаями. С другой стороны, травма сустава может привести к изменению положения хряща, что при условии подвижности допускает репозицию под контролем эндоскопа. в) Выбор времени операции при парезе одной голосовой складки. Хирургическое лечение проводится у пациентов с достаточно выраженными симптомами и/или аспирацией. При паралитической дисфонии определение «достаточно» представляет особую важность, поскольку решение о проведении операции основывается не столько на тяжести дисфонии и/или аспирации, сколько на последствиях для пациента в случае неудачной операции. В первую очередь лечение требуется пациентам с явной невозможностью смыкания голосовой щели, клиническими и рентгенологическими признаками аспирации, риском развития пневмонии. Выбор метода операции (или нескольких операций) зависит от тяжести симптомов, прогноза полного восстановления, общего состояния пациента. И хотя аспирация может угрожать жизни, при односторонних параличах она встречается лишь у 10% пациентов. Прогноз в отношении аспирации, сочетающейся с параличом голосовой складки, ухудшается в следующих случаях:

К оперативным вмешательствам, которые могут выполняться данным пациентам, относятся полная ларингэктомия, трахеотомия с последующим зондовым питанием, инъекционная аугментация, ларингопластика. У пациентов с умеренно выраженной аспирацией, даже возникшей после операций на основании черепа, переход на обычное пероральное питание возможен после ипсилатеральной медиализации голосовой складки с аддукцией перстнечерпаловидного сустава и, при необходимости, миотомии перстнеглоточной мышцы. Обычно эта процедура выполняется через 1-2 недели после операции на основании черепа. Пациентам с тяжелой стойкой аспирацией показано выполнение еще более радикальных вмешательств: трахеотомии, разобщения гортани и трахеи (гортанно-трахеальная сепарация), ларингэктомии. Наиболее важной задачей для ларинголога является определить верное время выполнения оперативного вмешательства, учитывая тяжесть дисфонии, голосовые потребности пациента и прогноз. Понятно, что пациентам с умеренной дисфонией и благоприятным прогнозом оперативное лечение не показано. Но как быть с 75-летним священником, страдающим от дисфонии вследствие одностороннего паралича? Такой пациент предпочтет, чтобы операция была выполнена как можно раньше. В данных ситуациях определиться с тактикой лечения помогает информация о прогнозе заболевания. Если шансы на восстановление возвратного гортанного нерва невелики или вообще отсутствуют из-за необходимости пожертвовать им при тиреоидэктомии, достичь хороших функциональных результатов в короткие сроки можно выполнением медиализационной ларингопластики с аддукцией черпаловидного хряща (при открытой задней комиссуре и разном уровне расположения голосовых складок). При менее однозначном прогнозе, полезно выполнить ЭМГ гортани. Если ЭМГ проводится в течение 2-6 месяцев после развития пареза, предсказать отсутствие восстановления подвижности можно с точностью до 95%. При таком результате ЭМГ оперативное вмешательство можно выполнять в ближайшее время. Прибегать к выжидательной тактике или использованию процедур, лишь временно облегчающих симптомы, было бы неразумно. Если данные ЭМГ все еще не позволяют точно судить о прогнозе восстановления, в ожидании спонтанного восстановления можно прибегнуть к временным мерам устранения недостаточности голосовой щели. В арсенале ларингологов к настоящему времени появились методы инъекционной аугментации, различающиеся по тому, на какой период достигается клинический результат: временные, стойкие, перманентные (постоянные). Эффект от использования инъекционных препаратов стойкого действия длится от шести месяцев до двух лет. Пока нет единого мнения о возможности постоянного эффекта после инъекционной ларингопластики. Тем не менее, наличие временных и стойких инъекционных материалов позволяет достичь удовлетворительной степени закрытия голосовой щели в тех случаях, когда окончательный прогноз неизвестен. Прибегать к выжидательной тактике следует только в том случае, если пациент по какой-то причине не хочет использовать временные методы лечения. Существует пять различных техник выполнения инъекционной аугментации, и несколько видов материалов для инъекции. Процедура может выполняться либо под местной анестезией в амбулаторных или стационарных условиях, либо под общей анестезией в условиях операционной. Преимуществами выполнения аугментации под местной анестезией является неподвижное состояние пациента и возможность использования микроскопа. На практике менее 25% инъекционных аугментаций выполняются в условиях операционной.

Выполнять операцию под общей анестезией желательно у пациентов, не готовых или не способных участвовать в состоянии бодрствования (выраженный рвотный рефлекс, атипичное анатомическое строение). Под наркозом можно достичь более точного введения препарата. Общая анестезия рекомендуется если в качестве имплантата используется аутожировая ткань (липоинъекция). Большинству пациентов с выраженной дисфонией вследствие одностороннего нарушения подвижности голосовой складки и неясным прогнозом рекомендуется выполнение инъекционной аугментации в амбулаторных условиях, используя один из следующих временных или стойких материалов: Radiesse Voice Gel (Merz Aesthetics, San Mateo, CA); Cymetra (Life Cell, Branchburg, NJ); Radiesse Voice (Merz Aesthetics). Кроме того, в случае постоянного паралича с неопределенным прогнозом исхода аугментации, в качестве пробной терапии можно использовать аугментацию с временным препаратом. Короткая продолжительность действия (до нескольких месяцев) является и недостатком, и преимуществом. Выполнение повторных процедур помогает пациентам с частичным ограничением подвижности переждать первичный период дисфонии. Существует четыре техники выполнения инъекционной аугментации в амбулаторных условиях: (1) чрескожная аугментация снизу, через перстнещитовидную мембрану; (2) чрескожная аугментация через толщу щитовидного хряща; используется лишь у относительно молодых пациентов без выраженной кальцификации хрящей гортани; (3) чрескожная аугментация сверху, через вырезку щитовидного хряща; (4) пероральная. Все вышеперечисленные методики выполняются под трансназальным или трансоральным эндоскопическим контролем. И хотя некоторые ларингологи хорошо владеют сразу несколькими методиками, чаще всего используется чрезскожная аугментация через щитоподъязычную мембрану с трансназальным эндоскопическим контролем. Данный метод имеет следующие преимущества:

Пациентам, у которых восстановление подвижности голосовой складки маловероятно (поражение возвратного гортанного нерва злокачественным новообразованием, пересечение возвратного гортанного нерва, прогностически неблагоприятный результат ЭМГ, паралич в течение 9-12 месяцев), могут быть предложены перманентные методы лечения. Перманентные инъекционные материалы также могут использоваться при небольшом зазоре либо в случаях короткой ожидаемой продолжительности жизни пациента. Так возможно выполнение ларингопластики I типа, которая может сочетаться с аддукцией черпаловидного сустава, или реиннервации возвратного гортанного нерва через анастамоз с шейной петлей (ANSA-RLN, ansa cervicalis reinnervation procedure; recurrent laryngeal nerve). При выполнении операции ANSA-RLN частота успешной реиннервации достигает 95%; хотя восстановления подвижности складки добиться невозможно, в результате данной операции восстанавливаются ее тонус и объем. Сроки реиннервации могут достигать 3-6 месяцев, в ожидании эффекта можно выполнить инъекционную ларингопластику с использованием временных материалов. Также операция ANSA-RLN является методом выбора у детей, т.к. в отличие от ларингопластики она может выполняться под общей анестезией, а не под седацией. Выполнить ANSA-RLN можно и в момент пересечения возвратного гортанного нерва, т. к. это избавит пациента от повторных оперативных вмешательств. Ларингопластика I типа является операцией выбора у большинства пациентов с параличом голосовой складки, ее успешность достигает 96%, вероятность осложнений минимальна. 4% неудач чаще всего возникают из-за слишком высокого расположения имплантата и нарушения динамики слизистой волны. Ларингопластика проводится под внутривенной седацией, по мере выполнения операции пациент должен быть способен разговаривать с врачом. Также используется эндоскопический контроль. Чаще всего импланты изготавливаются из еПТФЭ (расширенный тефлон, Gore-Tex, W.L. Gore Associates, Flagsta, AZ) или силикона (Silastic; Dow Corning, Midland, MI). Необходимая форма силиконовым имплантатам придается либо на производстве, либо непосредственно перед установкой. К осложнениям, помимо необходимости повторного вмешательства, также относится инфицирование имплантата, что бывает редко, но требует удаления. Аддукция черпаловидного хряща может использоваться в качестве дополнения к ларингопластике I типа. В ходе данной операции доступ к отростку осуществляется посредством удаления задней части пластинки щитовидного хряща и медиализации грушевидного синуса. Мышечный отросток прошивается, затем шов проводится через окологолосовое пространство и выводится через переднюю стенку гортани. Натяжение нити смещает черпаловидный хрящ книзу и в медиальном направлении. В результате корректируется асимметрия в высоте расположения голосовых складок, а также устраняется зазор между голосовыми складками в задних отделах голосовой щели (чего невозможно достичь одним лишь имплантатом). Решение о выполнении аддукции черпаловидного хряща принимается уже во время операции. Если после медиализации у пациента сохраняется охриплость голоса, либо голосовая щель все еще закрывается не полностью, скорее всего, присутствует зазор между задними отделами голосовых складок (подтвердить предположение о данных изменениях можно при выполнении эндоскопии гортани). Частота выполнения аддукции черпаловидного хряща сильно разнится. Некоторые выполняют ее в 30-40% случаев, некоторые прибегают к ней достаточно редко; объяснить данную разницу непросто. Скорее всего, она связана с увеличением продолжительности операции, а также с тем, что не все хирурги в достаточной мере владеют данной методикой. Выполнение аддукции удлиняет операцию примерно на 30 минут. Также имеется небольшой риск перфорации глотки при выполнении медиализации грушевидного синуса; в послеоперационном периоде у пациентов могут отмечаться трудности при глотании. Но для тех пациентов, чья жизнь или работа напрямую зависят от качества голоса, преимущества аддукции черпаловидного хряща оправдывают небольшой риск и дискомфорт процедуры. г) Ключевые моменты: — Также рекомендуем «Причины, признаки и диагностика двустороннего ограничения подвижности голосовых складок» Оглавление темы «Заболевания гортани»:

|

Источник