Волокна цинновой связки вырабатываются эпителием

Содержание статьи

русталик. Стекловидное тело. Сосудистая оболочка.

Хрусталик. Стекловидное тело. Сосудистая оболочка.

Хрусталик развивается из материала эктодермальной хрусталиковой плакоды, преобразующейся под влиянием глазного бокала в хрусталиковый пузырек. На 5-й неделе эмбриогенеза хрусталиковый пузырек отшнуровывается от эктодермы.

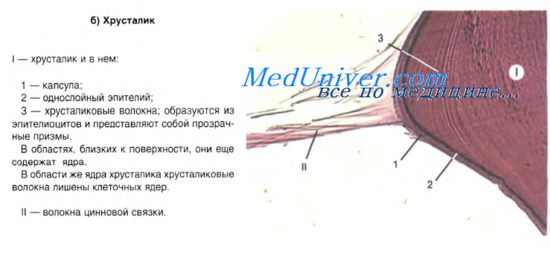

Передняя стенка хрусталикового пузырька состоит из однослойного кубического эпителия, заднюю стенку образуют удлиненные клетки — хрусталиковые волокна. По мере их роста полость пузырька исчезает. В центре развивающегося хрусталика из первичных хрусталиковых волокон формируется ядро хрусталика.

При этом хрусталиковые волокна теряют ядра, а процесс физиологической регенерации белков осуществляется на долгоживущих РНК.

Дальнейший рост хрусталика связан с образованием вторичных хрусталиковых волокон за счет пролиферации клеток, находящихся в экваториальной области. Цитоплазма хрусталиковых волокон содержит прозрачное вещество — белок кристаллин. Внутри хрусталика сосудов и нервов нет. Хрусталик покрыт прозрачной капсулой. На передней поверхности хрусталика под капсулой сохраняется однослойный эпителий, называемый эпителием передней сумки.

Хрусталик поддерживается в глазу в определенном положении посредством ресничного пояска, состоящего из нитей цинновой связки. Нити прикрепляются с одной стороны к ресничному телу, а с другой — к капсуле хрусталика в области его экватора. Изменение степени натяжения цинновой связки сопровождается изменением кривизны поверхностей хрусталика, имеющего форму двояковыпуклой линзы. При этом меняется преломляющая сила хрусталика, благодаря чему возможна аккомодация глаза, т. е. способность четкого видения различно удаленных предметов.

Стекловидное тело.

В эмбриогенезе различают три стадии формирования стекловидного тела: первичное стекловидное тело, состоящее из мезенхимных клеток, проникающих в полость глазного бокала, которые дифференцируются в гиалоциты; вторичное стекловидное тело, для которого характерны редукция сосудов и продукция прозрачного вещества нейроглиальным эпителием внутренней оболочки глаза; и сформированное стекловидное тело.

Оно представляет собой желеобразное прозрачное вещество, содержащее около 99% воды и плотный остов из белка витреина и гиалуроновой кислоты. Стекловидное тело представляет собой основную светопреломляющую среду глаза. Вместе с тем это и своего рода амортизатор, способствующий созданию внутриглазного давления. Стекловидное тело является метаболически активным веществом, участвующим в трофических процессах сетчатки.

В стекловидном теле отсутствуют нервы и сосуды. При электронной микроскопии установлено наличие в нем фибриллярных структур, образующих нитчатый остов, гиалоцитов, макрофагов и лимфоцитов.

Сосудистая оболочка.

Питание глаза осуществляет средняя — сосудистая — оболочка. В сосудистой оболочке различают надсосудистую, сосудистую, сосудисто-капиллярную пластинки, которые состоят из рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим количеством меланоцитов. Сосудистая и сосудисто-капиллярная пластинки содержат артерии, вены и капиллярные сети. Здесь происходит переход крови из артериального в венозное русло.

На границе между сосудистой оболочкой и пигментным слоем сетчатки находится мембрана Бруха, представляющая собой тонкий (1-4 мкм) слой коллагеновых и эластических волокон. Через нее происходит диффузное питание сетчатки.

— Также рекомендуем «Аккомодационный аппарат глаза. Радужка. Ресничное, или цилиарное, тело.»

Оглавление темы «Нервная система. Строение глаза.»:

1. Периферические нервы. Строение переферических нервов.

2. Отделы вегетативной нервной системы. Строение вегетативной нервной системы.

3. Регенерация в нервной системе. Сенсорный комплекс органов.

4. Орган зрения — глаз. Развитие глаза. Рецепторный аппарат глаза.

5. Строение глаза. Структура органа зрения — глаза.

6. Механизм фоторецепции. Диоптрический аппарат глаза. Роговица.

7. Хрусталик. Стекловидное тело. Сосудистая оболочка.

8. Аккомодационный аппарат глаза. Радужка. Ресничное, или цилиарное, тело.

9. Вспомогательный аппарат глаза. Слезные железы. Мышцы глаза.

10. Орган обоняния. Развитие органа обоняния. Строение обоняния.

Источник

ккомодационный аппарат глаза. Радужка. Ресничное, или цилиарное, тело.

Аккомодационный аппарат глаза. Радужка. Ресничное, или цилиарное, тело.

Ресничное тело и радужка выполняют функцию аккомодации глаза, благодаря чему изменяются кривизна хрусталика и величина зрачка и создаются условия для четкого изображения предмета на сетчатке.

Радужка. Это производное сосудистой и сетчатой оболочек. Радужка располагается перед хрусталиком, отделяет переднюю камеру глаза от задней. Она имеет вид пластинки, в центре которой находится круглое отверстие — зрачок. Величина его постоянно меняется. Радужка выполняет роль диафрагмы, регулирующей световой поток. В ней различают 5 слоев. Спереди она покрыта однослойным плоским нейроглиальным эпителием, переходящим с задней поверхности роговицы.

Под эпителием располагается наружный пограничный слой, состоящией из соединительной ткани с варьирующим числом пигментоцитов. Средний слой — сосудистый. Последний прилежит к заднему пограничному слою (по своему строению практически не отличается от строения переднего слоя). Пятый слой — это задний эпителий. Он состоит из двух клеточных дифферонов. Непосредственно к заднему пограничному слою прилежат видоизмененные мюллеровы клетки (непигмен-тированные), а снаружи находятся пигментоциты — продолжение пигментного слоя сетчатки.

Более глубокий слой глиального эпителия в радужке подвергается сложной перестройке с образованием здесь мионейральной ткани. Из этой ткани построены мышцы, суживающая (циркулярная) и расширяющая зрачок.

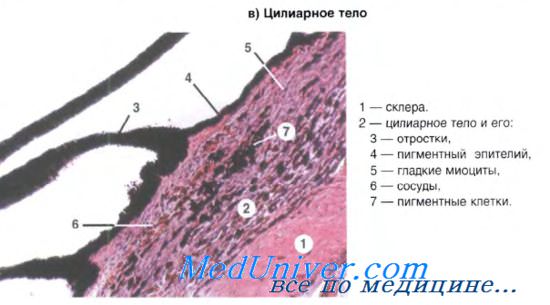

Ресничное, или цилиарное, тело. В основе ресничного тела лежит ресничная (или аккомодационная) мышца. Она состоит из гладких мышечных клеток (производное эктомезенхимы нервного гребня). Пучки гладких миоцитов располагаются в меридианальном, радиальном и циркулярном направлениях. Сокращение мышцы вызывает расслабление цинновой связки. При этом хрусталик становится выпуклым, и его преломляющая сила увеличивается. От поверхности ресничного тела отходят 70-80 отростков.

Строма ресничных отростков состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, большого числа капилляров с фенестрированными эндотелиоцитами. Отростки покрыты глиальным эпителием, состоящим из двух клеточных дифферонов: внутренний — образован непигментированными цилиндрическими клетками — аналогами мюллеровых радиальных глиоцитов (волокон) сетчатки (радиальной глии); наружный слой является продолжением пигментного слоя сетчатки глаза. В области ресничного тела поисходит выработка водянистой влаги. Последняя содержит большую часть растворимых веществ плазмы крови, но очень мало белка.

Она гипертонична по отношению к плазме крови, в ней нет фибриногена. В норме образуется и всасывается около 2 мм3 жидкости в 1 мин. Важное клиническое значение имеет сохранение путей оттока жидкости, так как вода несжимаема. Нарушение оттока приводит к повышению внутриглазного давления (в норме — 20-25 мм рт.ст.) и нарушению функции сетчатки. Через трабекулярные пространства угла глаза влага всасывается в венозный синус склеры (шлеммов канал), выходит под конъюнктиву глазного яблока и попадает в водные вены.

— Также рекомендуем «Вспомогательный аппарат глаза. Слезные железы. Мышцы глаза.»

Оглавление темы «Нервная система. Строение глаза.»:

1. Периферические нервы. Строение переферических нервов.

2. Отделы вегетативной нервной системы. Строение вегетативной нервной системы.

3. Регенерация в нервной системе. Сенсорный комплекс органов.

4. Орган зрения — глаз. Развитие глаза. Рецепторный аппарат глаза.

5. Строение глаза. Структура органа зрения — глаза.

6. Механизм фоторецепции. Диоптрический аппарат глаза. Роговица.

7. Хрусталик. Стекловидное тело. Сосудистая оболочка.

8. Аккомодационный аппарат глаза. Радужка. Ресничное, или цилиарное, тело.

9. Вспомогательный аппарат глаза. Слезные железы. Мышцы глаза.

10. Орган обоняния. Развитие органа обоняния. Строение обоняния.

Источник

Российская Офтальмология Онлайн

Ресничный поясок(зонулярный аппарат; связка Цинна; zonula ciliaris) состоит из волокон, распространяющихся от ресничного тела к экватору хрусталика. Они фиксируют хрусталик в определенном положении (рис.1.2).

Волокна ресничного пояска (fibrae zonulares) состоят из гликопротеида неколлагенового происхождения, связанного при помощи О- и N-связей с олигосахаридами. Они имеют строение трубочки диаметром 10 нм (8 – 12 нм) и напоминают эластические волокна [41, 47, 51, 57, 58, 59]. Волокна цинновой связки вплетаются в капсулу хрусталика в экваториальной зоне, на 2 мм кпереди от нее и на 1 мм позади, образовывая зонулярную пластинку капсулы [7]. Волокна, исходящие из переднего отдела экваториальной поверхности хрусталика направляются кзади и прикрепляются к ресничным отросткам («передние связки»), а отходящие от задней поверхности капсулы, направляются к плоской части ресничного тела и зубчатой линии («задние связки»). Экваториальные нити распространяются от ресничных отростков непосредственно к экватору. Выделяют гиалоидные нити связки, которые от плоской части ресничного тела направляются к краю хрусталика на участке его прилегания к стекловидному телу, где они вплетаются в «гиалоидокапсулярную связку» [15, 38, 49]. Участки прикрепления цинновой связки к капсуле хрусталика со временем расширяются и передвигаются к центру капсулы хрусталика в связи с ростом хрусталика и увеличением его диаметра. Свободная от связки поверхность передней капсулы хрусталика уменьшается с 8 мм в возрасте 20 лет до 6,5 мм в возрасте 80 лет [16, 55].

Между нитями связки, расходящимися от хрусталика к различным отделам ресничного тела, образуются пространства (пространства пояска; spatia zonularis), заполненные водянистой влагой. Между «передними» и «задними» нитями связки находится канал Ганновера, а между «задними связками» и передней поверхностью стекловидного тела – канал Петита.

По данным сканирующей электронной микроскопии большинство волокон исходят из плоской части ресничного тела кпереди на расстоянии 1,5 мм от зубчатой линии, где они переплетаются с внутренней пограничной мембраной эпителиальных клеток [49] или продолжаются в волокна переднего отдела стекловидного тела [14, 38]. Фибриллы также вплетаются в эластическую пластинку мембраны Бруха [35, 50].

«Передние нити связки» в месте прикрепления отдают в капсулу тонкие фибриллы (от 0,07 до 0,5 мкм) на глубину 0,6 – 1,6 мкм. В результате этого «зонулярная пластинка» утолщается до 1,0 – 1,7 мкм.

«Задние волокна» прикрепляются двумя или тремя слоями в зоне шириной от 0,4 до 0,5 мм. Спереди они прикрепляются к заднему краю экватора хрусталика, а сзади простираются на расстояние 1,25 мм от края экватора. В месте прикрепления волокна цинновой связки погружаются в капсулу хрусталика примерно до 2 мкм.

Постэкваториальные волокна прикрепляются к капсуле на различных уровнях, включая вплетение в волокна передней поверхности стекловидного тела. «Стекловидные связки» соединяют передний отдел стекловидного тела с плоской и отростчатой частями ресничного тела.

Хрусталик человека не имеет кровеносных и лимфатических сосудов, питание его осуществляется за счет внутриглазных жидкостей, проникающих через капсулу.

Источник