Все связки в русском языке

Содержание статьи

Слова-связки в русском языке — примеры использования и значение

Понятие связки

Связка — часть речи, которая выражает дополнительные синтаксические отношения между главными членами предложений. В русской грамматике эту функцию выполняют разные части речи. Их выделяют в список:

- это — местоимение в застывшей форме;

- суть — застывшая форма существительного;

- есть — глагол «быть» в застывшей форме (настоящее время, 3-е лицо, единственное или множественное число);

- называться, означать, значить, являться — спрягаемые формы глаголов.

Примеры: «Лучший отдых для меня — это чтение книг», «Если он обратился ко мне, значит, есть надежда на примирение».

Словесной связкой в русском языке и литературе может выступать служебный глагол «быть», употребляемый в прошлом и будущем времени. В настоящем времени слово не используется, из-за чего возникает нулевая конструкция:

- Севастополь — город федерального значения.

- Тертый корень имбиря — лекарство от простуды.

В приведенных примерах связка опущена (подразумевается, но не пишется и не произносится). Однако не стоит путать временную форму глагола, образуемую от спрягаемой формы «быть» и связку, выражаемую им же. Для понимания отличий можно обратиться к строкам:

- Я буду долго гнать велосипед (глагол «гнать» употреблен в будущем времени).

- Я буду любой пирог (связка-глагол).

- Ира была беззаботной девочкой (глагол применен в прошедшем времени).

- Ира — моя племянница (нулевая связка).

Виды и примеры

Многие связки в предложениях лишены четкой временной привязки. Слова «речь» и «суть» имеют свою стилистическую окраску и употребляются в произведениях книжного, публицистического и делового уровня: «Путь есть скорость, умноженная на время». При этом связку «суть» чаще можно найти в устаревших литературных источниках: «Муж и жена суть одно». Некоторые связки способны передавать значение времени: «Моя собака являлась чистокровным представителем породы хаски», «Было время, когда любить означало боготворить и преклоняться». В русском языке также существуют связки, которые передают следующие значения:

- местоименное, местоименно-наречное: таков, вот;

- идентификации, отождествления: это не что иное, как; это и есть; это то же самое, что;

- союзное: будто, точно, как, ровно;

- указательное: вот это, вот таков;

- сопоставительное: все равно, что (как);

- толковательное: это называется/означает/значит.

Значение и использование

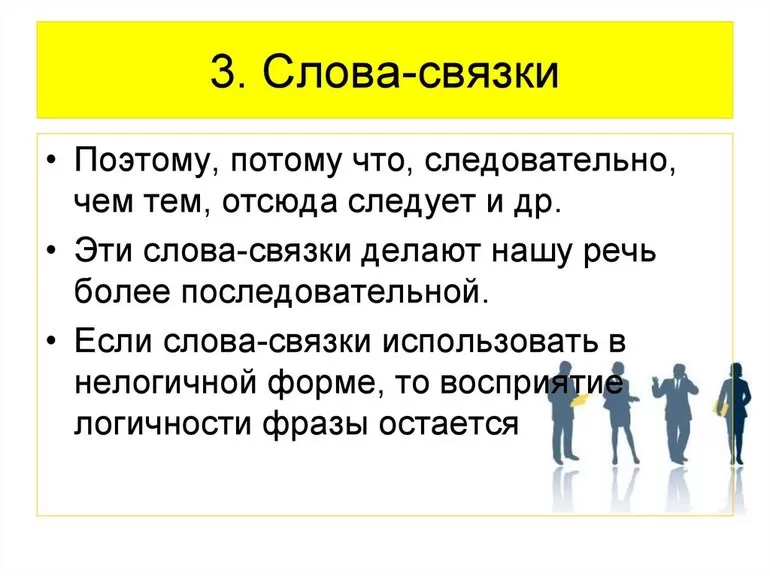

Служебное формообразование (связку) можно встретить в узком кругу двусоставных предложений. Она является той частью речи, изъятие которой не меняет смысл и структуру фраз. Однако умелое применение в устной и письменной речи делает поток взаимосвязанных слов плавным, помогает сцеплять одну мысль или идею с другой.

Связки могут употребляться в начале и конце предложений, направляя читателей и раскрывая логику развития мысли. Однако избыточное применение лексем может запутать и отвлечь от главного. Пример использования (в скобках показаны связующие слова, благодаря которым текст не выглядит сухим): «Вечер — (это) время для отдыха, спокойных игр и хобби, (хотя) некоторые люди после 18:00 еще работают, (а) многие общаются с друзьями, домочадцами, готовятся ко сну».

Лингвисты любят сопоставлять подобные слова с локтевыми суставами в теле человека. Их работа в здоровом организме незаметна, при этом руки перемещаются плавно и делают необходимые движения. Также и в текстах умело подобранные слова помогут читателю двигаться вперед, логично и точно передадут главную информацию. При этом их никто не заметит, но все оценят.

Формирование предложений

При самостоятельном построении фраз, абзацев и текстов следует руководствоваться логикой и обычной манерой разговора. При малых переходах может потребоваться лишь одно слово (например, однако). Если нужно не только связывать и подводить итоги, но и направлять читателя дальше, тогда следует составить дополнительный абзац со связками.

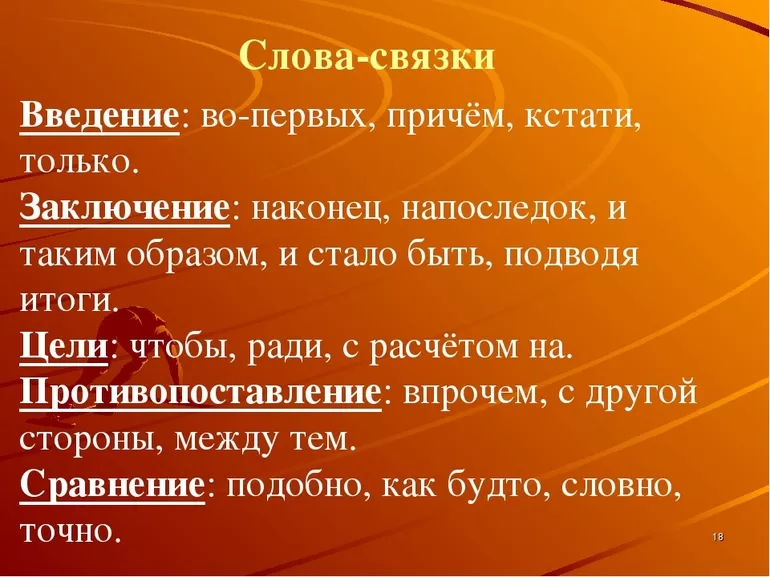

Используя поворотные слова (наречия, предлоги, союзы в виде букв и местоимения), автор завершает предыдущую тему и переводит рассказ на новую. Лексем, которые выступают в связующей роли, в русском языке более 400. Наиболее распространенные из них:

- добавки: и, также, другой, кроме того, первый, второй, третий, во-первых, или, слишком;

- для обозначения причинно-следственной связи: поэтому, на счет, в результате чего, таким образом, учитывая;

- взаимозаменяемые для уточнения: то есть, другими словами, иначе говоря;

- для сравнения: аналогично, хотя, несмотря, еще, в то время как;

- одинаковые по смыслу для заключения: наконец, в итоге;

- для контраста: наоборот, напротив, несмотря, или, в отличие от;

- для акцентирования: да, нет, без сомнения, действительно, несомненно;

- для позиционирования в пространстве: выше, вне, напротив, где, неподалеку;

- иллюстративные: подробно, специально, другими словами, в частности;

- цели: с учетом этого, поэтому;

- характеристика: почти, часто, вероятно, обычно;

- для обозначения времени: наконец, ранее, после, сейчас, немедленно, одновременно;

- для подведения итогов: в результате, в резюме, обобщая.

Оформление деловых текстов

Понимание того, как связываются слова в предложении, позволяет правильно оформлять квалификационные работы, вести деловую переписку. Композиция официальных писем состоит из вводной, основной и заключительной частей. Все речевые действия автора можно разделить на просьбы, сообщения, подтверждения. Аспектирование каждой просьбы или информационного абзаца позволяет адресату отреагировать так, как ждет от него автор.

В первой части делового письма приводится информация о фактах, которые уже произошли. Во второй части описываются предполагаемые или желаемые события. Весь текст представляет собой последовательность событий, оформленных в виде абзацев.

С учетом контекста и речевой ситуации в теле письма можно использовать выражения со связками «в целях», «во избежание». Связать аспекты в нем помогают конструкции:

- во-первых или прежде всего;

- во-вторых (затем);

- в третьих (в заключение);

- переходя к следующему;

- учитывая вышеизложенное;

- в связи с необходимостью вернуться к вопросу.

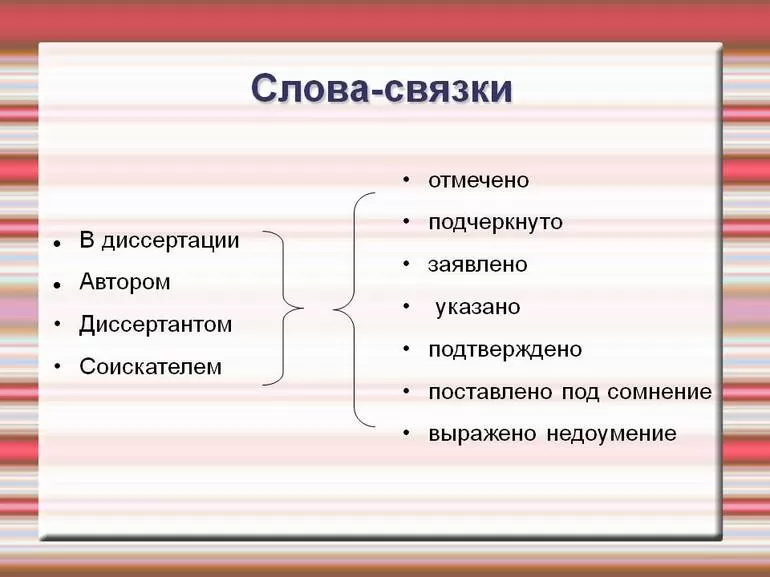

При работе с текстом квалификационной работы, реферата, курсового проекта также используются глаголы-клише: дать понятие, выработать навыки, раскрыть сущность, разработать, перечислить виды, объяснить назначение.

В качестве связующих речевых конструкций в начале абзацев уместны фразы:

- в самом деле;

- в то время как;

- если мы сопоставим;

- говоря о;

- как показано в одной из;

- начнем с того, что;

- лучшим примером;

- отсюда следует;

- очевидно;

- особо следует выделить;

- первоначально.

Употребление подобных слов и словосочетаний в лаконичном стиле позволит создать связный текст и раскрыть главную мысль автора. Реферативное изложение требует выводов, для оформления которых используются конструкции «в целом», «на мой взгляд», «приходится признать, что».

Самостоятельная разминка

Зная, для чего используются слова-связки и как их правильно использовать в предложениях, можно научиться писать грамотные и логически последовательные тексты. Помогут в этом упражнения для самостоятельной работы.

Задача 1. Определить значение, которое передают связки:

- Спорт — вот естественный способ снять стресс.

- Мой пирог для мужа не то же самое, что пирог свекрови.

- Жизнь, будто сладкий сон.

- Вот каково это — подхватить простуду.

- Расслабиться на водном матрасе — это все равно, что побывать в невесомости.

- Он не позвонил в середине дня — значит, обиделся.

Ответы: 1— местоименное, 2 — идентификации, 3 — союзное, 4 — указательное, 5 — сопоставительное, 6 — толковательное.

Задача 2. Используя соединение помощью связок, составить текст на любимую тему.

Например: «Великая стена Слоуна — это сверхскопление галактик, образующих галактическую нить. Она простирается более чем на один миллиард световых лет и является третьей по размерам гигантской структурой во Вселенной. Изучить объект далекого космоса, открытый в 2003 году, землянам мешает расстояние. Однако уже известно, что в составе сверхскопления есть объекты разного возраста. Наблюдение за ним сулит немало открытий. Надежды возлагаются на телескоп „Джеймс Уэбб“, который будет запущен на околоземную орбиту в 2021 году».

Задача 3. Вспомнить и записать известные слова связки указательного, толковательного, местоименного значения. Дополнить список лексемами для аспектирования, уточнения, обозначения времени, контраста.

Связки между подлежащим и сказуемым, а также частями сложных предложений облегчают понимание текста. Их правильное применение позволит обогатить повседневную речь и успешно вести деловую переписку.

Источник

Связки

Связки служат для выражения грамматического значения полнозначных слов или для связи синтаксических элементов. Например: Москва это чудесный город! (это – выступает в роли связки из указательного местоимения).

Основная функция связок сводится к выражению предикативности у сказуемых, лексическое значение которых не содержит признаков времени и наклонения. В результате синтаксического употребления связка используется в составных сказуемых (…стал работать, является студенткой…, …быть учителем… и т.д.) и в безличном предложении (Было весело; Стало хмуро и пр.), где сказуемое выражено словом категории состояния.

Морфологически связки отличаются от всех других служебных частей речи. В качестве связок чаще всего выступают:

- 1) слово быть;

- 2) различные вспомогательные глаголы (стать, становиться, являться, находиться, казаться, делаться, бывать и др.);

- 3) слова, утратившие лексическое значение (это, словно, точно, как, что и т.п.).

Обычно связки распределяются по частям речи, с которыми они соотносятся: быть, стать, становиться, казаться – глагольные связки; это, как, что – местоименные; точно, словно и т.п. – наречные.

Состав глагольных связок увеличивается в результате грамматикализации семантики глагола, выполняющего функцию связки. Глагольные связки обладают общеграмматическим глагольным значением – наклонение, время, лицо – и употребляются в безличной форме соответствующей синтаксической конструкции: Стало светло и радостно на душе; Ей стало одиноко в далекой деревне; В небе начинает сверкать и грохотать.

Связка быть (и нулевая связка) в сочетании с краткими формами имени прилагательного и слов категории состоянии образует аналитические морфологические формы составного сказуемого: Она (была) умна и красива; На улице (было) холодно.

Для составного именного сказуемого, как и для составного глагольного, характерно раздельнооформленное выражение семантического и грамматического значений. Различие этих двух видов составного сказуемого заключается в грамматической семантике признака, содержащегося в основном компоненте: активным или пассивным является данный признак. Основной компонент (именная, или присвязочная, часть) составного именного сказуемого обозначает пассивный признак и в силу этого представлен различными формами имен или категорий слов, по своим свойствам с именами сближающихся. Вспомогательный компонент представляет собой связку – спрягаемую форму неполнозначного глагола.

Назначение связочного компонента – выражение модально- временных, модально-оценочных, градуальных значений и формальной подчиненности сказуемого подлежащему. Эти функции выполняют глаголы-связки быть, стать, становиться, являться, делаться, казаться, считаться, находиться, выглядеть, слыть и пр. Глагол-связка быть является показателем модально-временных значений и в настоящем времени обычно отсутствует: В туманном поле долог путь / И ноша не легка (Д. Кедрин). В этом случае сказуемое квалифицируют как составное именное с нулевой связкой. Градуальная семантика передается именной частью сказуемого, его семантикой: долог, (не) легка.

Другие связки передают модально-оценочное и градуальное значения:

- 1) значение наличия, существования признака (являться, оставаться, находиться); И вот она в саду моем / Явилась барыш- ней уездной, / С печальной думою в очах, / С французской книгою в руках (А. Пушкин); Дубровин находился в самом тяжелом положении (Е. Боратынский);

- 2) значение становления, обнаружения признака (становиться, (с)делаться, оказаться); А между тем Варвара Васильевна становилась Токареву опять все милее (В. Вересаев); Лица людей делались нежными и красивыми от этого света (К. Паустовский);

- 3) значение предполагаемого, кажущегося признака, его оценка с точки зрения говорящего или окружающих (казаться, считаться, выглядеть)•. А в свое время считался первым по губернии хватом… (И. Тургенев); Лица были алы, дорога и рожь казались облитыми кровью, а зелень пырея на межах выглядела еще зеленей и ярче (В. Вересаев). Научная дискуссия

В настоящее время остается дискуссионным вопрос о связочной функции полнозначных глаголов в сочетании с именем. Глаголы со значением перемещения, положения в пространстве, состояния признаются связками[1] либо трактуются как простые глагольные сказуемые[2] с предикативным определением: Как часто по брегам твоим / Бродил я тихий и туманный, / Заветным умыслом томим! (А. Пушкин); Дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил (К. Паустовский). В таких конструкциях выражается два предикативных признака – активный (полнозначный спрягаемый глагол, не подвергающийся в отличие от связки грамматикализации) и пассивный (именной компонент с предикативным значением): (вернулся) задумчивым (= «мечтательный, погруженный в думы, размышления»), (пришла) усталая (= «испытывающий слабость, упадок сил после продолжительной работы»), (лежит) больной (= «пораженный какой-то болезнью» / «испытывает боль») и т.п. Наличие двух предикативных признаков позволило квалифицировать подобные выражения как двойное сказуемое (А. А. Шахматов) или как вещественное составное сказуемое (А. М. Пешковский). Во многом такие сказуемые являются переходными, поскольку полнозначные глаголы, сочетаясь с именными предикативными формами, сохраняют свое лексическое значение и обозначают конкретное действие. Очевидно, что подобный тип сказуемого так или иначе передает градуальную семантику.

Именная часть составного именного сказуемого представлена категориями слов, выражающих пассивный признак•, формы имен существительных, прилагательных, причастий, а также имен числительных и местоимений. Ср.:

Имя твое – птица в руке, / Имя твое – льдинка на языке (М. Цветаева); Ты светлая звезда таинственного мира (П. Вяземский); А я ведь тоже когда-то живал в Ленинграде. А вот теперь тут сторожем (С. Воронин); Учителя были заводилами в деревенском клубе (В. Астафьев); Седая степь в огне (Д. Кедрин); Была без радостей любовь, / Разлука будет без печали (М. Лермонтов).

Градуальная семантика выражается прежде всего именным компонентом с нулевой связкой[3], который может быть представлен полными формами имен прилагательных и причастий в именительном или творительном падежах. Например: Лицо у пария переменчивое, юркое, глаза цепкие, смышленые, руки суетливые (В. Астафьев) // (лицо) переменчивое – «легко меняющееся, склонное к переменам», юркое – «быстрое, увертливое»; (глаза) цепкие – «крепко хватающие, цепляющиеся», смышленые – «сообразительные, понятливые»; (руки) суетливые – «торопливые и беспорядочные». Градуирование предложения- высказывания происходит в результате интенсификации признака и использования приема градации (лицо… – глаза… – руки…). Или ср.: Дама казалась рассерженной, не выспавшейся и ссорилась с кондуктором (А. Н. Толстой); Лицо Козловского было измученное, – он, видимо, тоже не спал (Л. Толстой). Это продуктивный тип сказуемого с точки зрения выражения градуальности.

В функции именной части с нулевой связкой выступают:

- 1) краткие формы имен прилагательных (предикативы) и страдательных причастий: Холодны и коротки январские дни, длинны и тоскливы стылые ночи (В. Астафьев); Во мне перемешаны темень и свет… (Д. Кедрин); Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавконторы (В. Астафьев);

- 2) формы сравнительной и аналитической превосходной степеней качественных имен прилагательных: И коварнее северной ночи, / И хмельней золотого аи, / И любови цыганской короче / Были страшные ласки твои… (А. Блок); Взгляни на звезды: между них / Милее всех одна! (Е. Баратынский);

- 3) качественные словосочетания: Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина (И. Тургенев); Она очень живой человек и дельный (В. Вересаев); На два года моложе меня была (В. Распутин). В этом случае слово, обозначающее предикативный признак, не обладает семантической достаточностью для его представления (человек, мужчина, женщина, вещь, дело и т.п.) и требует дополнительного признакового компонента, передающего значение меры, степени, величины: замечательная (женщина), живой и дельный (человек), на два года моложе и пр.

Составное именное сказуемое с градуальной семантикой может быть и осложненным, при этом осложнение происходит за счет вспомогательного компонента, который приобретает дополнительное фазовое или модальное значение, а глагол-связка употребляется в инфинитиве:

Я бы мог быть счастливым (К. Рылеев); Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким (В. Астафьев); Так вот, ведь вы именно и доказываете, что педагогом может быть только одаренный человек (В. Вересаев); …вы хотите быть добрым, благодетельным деспотом… (Н. Чернышевский).

В результате квантификации градуируются предложения, в которых составное именное сказуемое включает в свой состав местоимения и имена числительные:

Каков привет, таков и ответ (поел.); Худо было то, что я стоял первый, а Веня за мной (Д. Гранин); Ходит лисонька у ручья, / Еле-еле звучит ручей. / Только лисонька та – ничья, / И убор ее рыжий ничей (П. Коган).

Малопродуктивными, синкретичными с точки зрения семантики являются предложения, где в роли именного компонента выступают не именные, а функционально близкие к именам неизменяемые формы – наречие и инфинитив – без связки и со связкой: Два месяца в небе, два сердца в груди, / Орел позади и звезда впереди (Д. Кедрин); Как некстати было это воспоминание (А. Чехов); Жизнь прожить – не поле перейти (поел.). Подобные формы в силу своей неизменности лишены материальных показателей связи с подлежащим и со связкой. Такая группа слов является непродуктивной, поскольку функция именной части для них нетипична.

Источник

ëàãîë-ñâÿçêà â ðóññêîì ÿçûêå., êàëüêóëÿòîð îíëàéí, êîíâåðòåð

Ñâÿçêà – ýòî ÷àñòü ðå÷è, âûðàæàþùàÿ äîïîëíèòåëüíûå ñèíòàêñè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ãëàâíûìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ. Ïðèìåðû ñâÿçîê: ýòî (çàñòûâøàÿ ôîðìà ìåñòîèìåíèÿ), åñòü (çàñòûâøàÿ ôîðìà ãëàãîëà «áûòü» â íàñòîÿùåì âðåìåíè, 3-ãî ëèöà åä. è ìí. ÷èñëà), ñóòü (çàñòûâøàÿ ôîðìà èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî), à òàêæå ñïðÿãàåìûå ôîðìû ãëàãîëîâ «çíà÷èòü», «îçíà÷àòü», «ÿâëÿòüñÿ», «íàçûâàòüñÿ».

Ëó÷øèé îòäûõ – ýòî ñìåíà âèäà äåÿòåëüíîñòè. ß ìûñëþ – çíà÷èò, ÿ æèâó.

ðóññêîé ãðàììàòèêå ñâÿçêîé òàêæå ìîæåò âûñòóïàòü ñëóæåáíûé ãëàãîë «áûòü» â ðàçíûõ ôîðìàõ. Ïðîÿâëÿåòñÿ ýòîò ãëàãîë â ôîðìàõ áóäóùåãî è ïðîøåäøåãî âðåìåíè.  íàñòîÿùåì æå âðåìåíè ñâÿçêà îïóñêàåòñÿ èëè ïîÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ íóëåâàÿ ñâÿçêà.

Ëîíäîí – ñòîëèöà Âåëèêîáðèòàíèè.

äàííîì ïðåäëîæåíèè ìû âèäèì îïóùåíèå ñâÿçêè èëè íóëåâóþ ñâÿçêó íà ìåñòå äåôèñà.

- Íå ñòîèò ïóòàòü âðåìåííóþ ôîðìó ãëàãîëà, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ ïðè ïîìîùè ñïðÿãàåìîé ôîðìû ãëàãîëà «áûòü» è ñâÿçêó, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ ýòèì æå ãëàãîëîì. ×òîáû ëó÷øå ïîíÿòü, ÷åì îòëè÷àåòñÿ îäíî îò äðóãîãî, ðàññìîòðèì íåñêîëüêî ïðèìåðîâ.

ß áóäó ïîñòóïàòü â ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò. – ôîðìà ãëàãîëà «ïîñòóïàòü» áóäóùåãî âðåìåíè.

ß áóäó äîêòîðîì. – ñâÿçêà-ãëàãîë.

Âàñèëèíà áûëà âåñåëîé äåâî÷êîé. Âàñèëèíà – ìîÿ ñåñòðà. ( ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ñâÿçêà-ãëàãîë â ôîðìå ïðîøåäøåãî âðåìåíè, âî âòîðîì – íóëåâàÿ ñâÿçêà).

- Ñâÿçêà â ïðåäëîæåíèè ëèøåíà ÷åòêîãî âðåìåííîãî çíà÷åíèå, ÷èñòûìè ñâÿçêàìè â ðå÷è ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ñâÿçêè «åñòü» è «ñóòü» (â çíà÷åíèè «åñòü»). Óïîòðåáëåíèå ýòèõ ñâÿçîê èìååò ñâîþ ñòèëèñòè÷åñêóþ îêðàñêó – îíî ñâîéñòâåííî êíèæíîìó, ïóáëèöèñòè÷åñêîìó èëè íàó÷íî-äåëîâîìó ñòèëþ: Ïðÿìàÿ åñòü êðàò÷àéøåå ðàññòîÿíèå, ñîåäèíÿþùåå äâå òî÷êè.

- Ñâÿçêà «ñóòü» áîëåå ñâîéñòâåííà óñòàðåâøåìó ñòèëþ ðóññêîãî ÿçûêà: Ìóæ è æåíà ñóòü îäíî.

- Íåñìîòðÿ íà ýòî, ñóùåñòâóåò ðÿä ñâÿçîê, êîòîðûå ìîãóò ïåðåäàâàòü âðåìåííîå çíà÷åíèå: Ìîÿ ñåñòðà ÿâëÿëàñü îáðàçöîì ÷èñòîòû è öåëîìóäðèÿ. Òî áûëè âðåìåíà, êîãäà ëþáèòü îçíà÷àëî áîãîòâîðèòü.

- Òàêæå ñóùåñòâóþò ñâÿçêè, ñïîñîáíûå ïåðåäàâàòü :

— ìåñòîèìåííîå èëè ìåñòîèìåííî-íàðå÷íîå çíà÷åíèå: òàêîâ, âîò (Àêòèâíûé îòäûõ – âîò ëó÷øèé ñïîñîá îòäîõíóòü îò ðóòèíû);

— ñîþçíîå çíà÷åíèå: áóäòî, ðîâíî, òî÷íî, ñëîâíî, êàê (Ýòî áûëî êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà. Êàæäûé äåíü áóäòî ïðàçäíèê);

— çíà÷åíèå îòîæäåñòâëåíèÿ èëè èäåíòèôèêàöèè: ñâÿçî÷íûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ýòî íå ÷òî èíîå êàê, ýòî òî æå ñàìîå ÷òî, ýòî è åñòü (Áûòü ñ÷àñòëèâûì ýòî íå ÷òî èíîå êàê ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò êàæäîé ïðîæèòîé ìèíóòû);

— óêàçàòåëüíîå çíà÷åíèå: âîò òàêîâ, âîò ýòî (Ïîëó÷åíèå ïðèçà â êîíêóðñå – âîò ýòî íàñòîÿùèé ñþðïðèç);

— òîëêîâàòåëüíîå çíà÷åíèå: ýòî îçíà÷àåò, ýòî çíà÷èò, ýòî íàçûâàåòñÿ (Ïðîãóëêè ïî ðàéîíó ïåðåä ñíîì – ýòî íàçûâàåòñÿ ðàçâëå÷åíèÿ?);

— ñîïîñòàâèòåëüíîå çíà÷åíèå: ýòî âñ¸ ðàâíî ÷òî, ýòî âñ¸ ðàâíî êàê (Ðàññëàáèòüñÿ, ëåæà íà ñïèíå â âîäå – ýòî âñ¸ ðàâíî ÷òî ïîáûâàòü â íåâåñîìîñòè).

Ïîäâåä¸ì èòîã. Ñâÿçêà – ýòî ñëóæåáíîå ôîðìîîáðàçîâàíèå, êîòîðîå âñòðå÷àåòñÿ â îïðåäåëåííîì, äîâîëüíî óçêîì, êðóãó äâóñîñòàâíûõ ïðåäëîæåíèé. Ñâÿçêà – ýòî òà ÷àñòü ðå÷è, ïðè èçúÿòèè êîòîðîé íå ìåíÿåòñÿ íè ñìûñë, íè ñòðóêòóðà ïðåäëîæåíèÿ.

Óïîòðåáëåíèå ÷àñòåé ðå÷è | |

| Ìîðôîëîãè÷åñêèå íîðìû óïîòðåáëåíèÿ ÷àñòåé ðå÷è, ïðàâèëüíîå è íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå ÷àñòåé ðå÷è, íàïèñàíèå, ñêëîíåíèå, îêîí÷àíèÿ ÷àñòåé ðå÷è â ðóññêîì ÿçûêå | |

| Óïîòðåáëåíèå ÷àñòåé ðå÷è | |

Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà 4,5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

| Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâêè â ýêçàìåíàì, ÃÂÝ, ÅÃÝ, ÎÃÝ, ÃÈÀ | |

| Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà 4,5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

Ïðè÷àñòèå â ðóññêîì ÿçûêå. | |

| Ïðè÷àñòèå â ðóññêîì ÿçûêå ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèè ÿçûêîâåäîâ: îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè÷àñòèå ýòî îñîáàÿ ôîðìà ãëàãîëà , äðóãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè÷àñòèå ýòî îòäåëüíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ÷àñòü ðå÷è . | |

| Ïðè÷àñòèå â ðóññêîì ÿçûêå. | |

Ìåæäîìåòèå êàê ÷àñòü ðå÷è. | |

| Ìåæäîìåòèå ýòî ÷àñòü ðóññêîãî ÿçûêà, âûðàæàþùàÿ ïîáóæäåíèÿ, ÷óâñòâà è ýìîöèè, íî íå íàçûâàþùàÿ èõ | |

| Ìåæäîìåòèå êàê ÷àñòü ðå÷è. | |

×àñòèöà êàê ÷àñòü ðå÷è. | |

| ×àñòèöà ýòî ñëóæåáíàÿ ÷àñòü ðå÷è, êîòîðàÿ ñëóæèò äëÿ îáðàçîâàíèÿ ôîðì ñëîâ èëè äëÿ ïðèäàíèÿ îïðåäåëåííûõ îòòåíêîâ çíà÷åíèé | |

| ×àñòèöà êàê ÷àñòü ðå÷è. | |

Äååïðè÷àñòèå. | |

| Äååïðè÷àñòèå , êàê è ïðè÷àñòèå, îäíè ëèíãâèñòû êëàññèôèöèðóþò, êàê ñàìîñòîÿòåëüíóþ ÷àñòü ðå÷è , äðóãèå êàê îñîáóþ ôîðìó ãëàãîëà. | |

| Äååïðè÷àñòèå. | |

Источник