Задняя крестцового подвздошная связка

Содержание статьи

Крестцово-подвздошное сочленение: как устроено, его заболевания, их диагностика и лечение — Семейная клиника ОПОРА г. Екатеринбург

Крестцово-подвздошный сустав — одно из самых мощных сочленений в организме человека. Он испытывает колоссальные нагрузки каждую секунду – ходьба, повороты, поднятие ноги, сохранение устойчивости. Нарушение анатомии или физиологической функции сустава отражается на всем организме. Больше половины неясных болей в области крестца появляются вследствие изменений со стороны крестцово-подвздошного сочленения.

Содержание статьи:

Анатомия

Возможные болезни, их лечение

Прогноз при опухолевых заболеваниях

Анатомия сустава

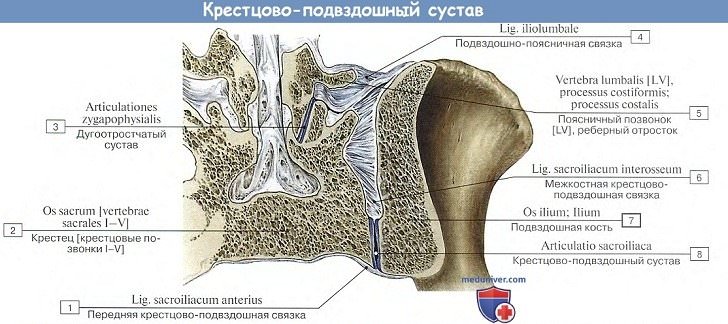

Крестцово-подвздошное сочленение (на латинском Articulatio sacroiliaca) скрепляет подвздошную кость и крестец. Подвздошная кость имеет два отдела:

- толстый, массивный, расположенный снизу – тело кости;

- тонкий, широкий, располагается сверху – крыло.

Крыло сужено в месте соединения с телом и расширяется кверху, образуя плотный массивный гребень. Кость широкая, слегка вогнутая, имеет ушковидную поверхность – место соединения с крестцом.

Крестец – массивная кость, образованная сросшимися 5 позвонками. Имеет форму вогнутого треугольника. В крестце различают переднюю (тазовую), заднюю, боковые поверхности, основание и вершину. Боковые поверхности крестца суживаются сверху-вниз. Именно они служат местом соединения с подвздошным суставом.

Суставная сумка крестцово-подвздошного сустава проходит по суставным поверхностям, хорошо натянута. Полость внутри сустава в виде щели.

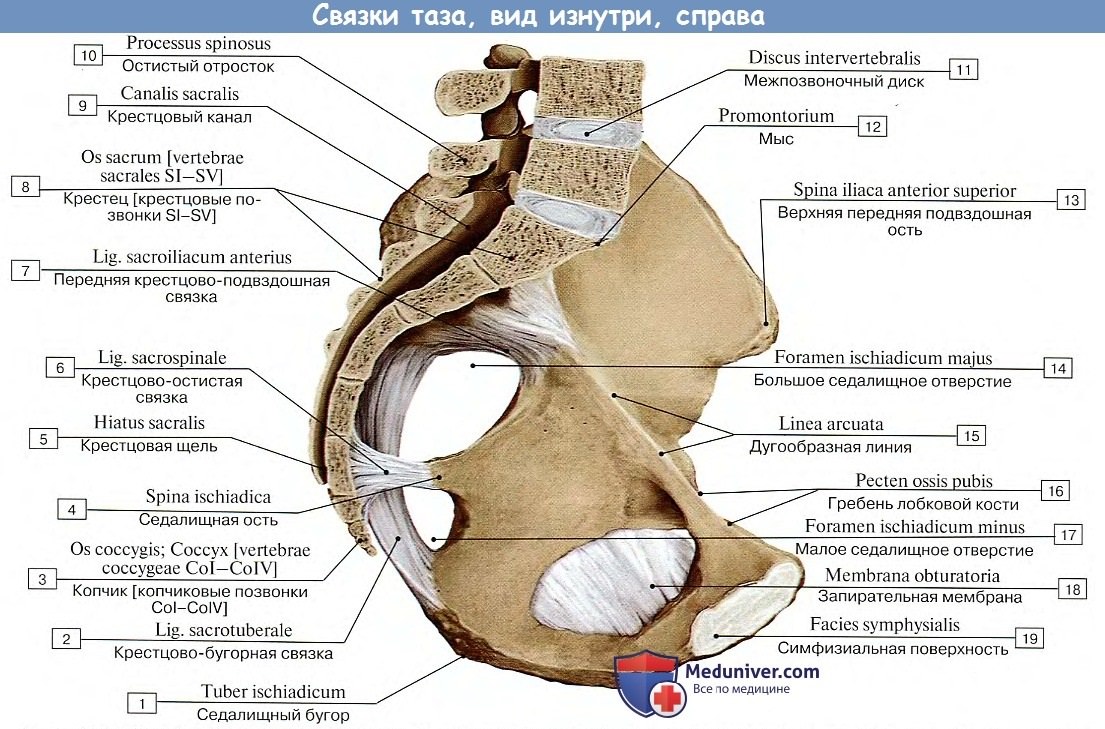

Удерживается сустав благодаря множеству связок, расположенных на передней и задней поверхности сустава. Рассмотрим каждую подробнее:

- вентральные – короткие пучки волокон, идущие от тазовой поверхности крестца к подвздошной кости;

- межкостные связки – крепятся к крестцовой и подвздошной бугристостям;

- задняя крестцово-подвздошная короткая связка – идет от нижней ости подвздошнойкости к гребню крестца;

- задняя длинная – волокна направляются от задней верхней ости подвздошной кости вниз и крепятся к задней поверхности крестца.

Крестцово-подвздошный сустав малоподвижен и при патологическом процессе в нем вес человека переносится на позвоночный отдел, что приводит к образованию грыж и протрузий.

Заболевания крестцово-подвздошного сустава

Их целый ряд:

- артроз;

- сакроилеит;

- болезнь Бехтерева;

- остиомиелит;

- болезнь Рейтера;

- злокачественные новообразования.

Рассмотрим каждое заболевание более подробно.

Артроз крестцово-подвздошного сочленения – воспалительное заболевание с дистрофическими процессами в суставе. В процесс вовлекаются все структуры сочленения: синовиальная оболочка, капсула, хрящ. Патологический процесс в суставе вызывает развитие широко известного симптома кокцигодинии. Он проявляется отклонением копчика от нормального анатомического положения.

Артроз крестцово-подвздошного сочленения – воспалительное заболевание с дистрофическими процессами в суставе. В процесс вовлекаются все структуры сочленения: синовиальная оболочка, капсула, хрящ. Патологический процесс в суставе вызывает развитие широко известного симптома кокцигодинии. Он проявляется отклонением копчика от нормального анатомического положения.

Артроз — полиэтиологическое заболевание, причин для его развития множество:

- травмы;

- падение на копчик;

- инфекционные заболевания, которые вызваны стафилококками и стрептококками;

- нарушение обмена веществ;

- климактерический период и гормональный сбой.

Симптомы артроза крестцово-подвздошного сочленения достаточно специфичны и позволяют быстро диагностировать болезнь. Появляется утренняя скованность в суставе, нарушение походки, боли в области крестца и нижней конечности, ограничение подвижности сустава. При остром воспалении появляется слабость, температура, утомляемость, больной не может ходить.

Диагностика основана на рентгенографии крестцово-подвздошного сочленения. Дополнительные методы исследования: общий анализ крови (вероятно наличие высокого СОЭ), компьютерная и магниторезонансная томография.

Лечение: массаж, мануальная терапия, прием лекарственных препаратов (витаминов, противовоспалительных и обезболивающих лекарств).

Сакроилеит

Острое воспалительное поражение крестцового сочленения. Может быть:

- специфическое и развиваться на фоне определенного заболевания (туберкулез, бруцеллез);

- неспецифическое – возникать на фоне воспаления близлежащих органов;

-

асептическое – развиваться в закрытых условиях, без попадания микроорганизмов, возникает на фоне аутоиммунных заболеваний (системная красная волчанка, ревматизм);

асептическое – развиваться в закрытых условиях, без попадания микроорганизмов, возникает на фоне аутоиммунных заболеваний (системная красная волчанка, ревматизм); - дегенеративное – развивается после травм, вывихов.

Симптомы будут зависеть от вида воспаления. Появляется боль, слабость, неподвижность сустава. При неспецифическом поражении состояние больного ухудшается с каждой минутой, появляется слабость, одышка, больной ищет удобное положение для ноги. При туберкулезе боли неясные, тянущие, возникают в области спины, иррадиируют по седалищному нерву. При сифилисе боли летучие, быстро купируются антибиотиками.

Диагностика сакроилеита крестцово-подвздошного сочленения основана на рентгенографии, МРТ, МСКТ, КТ, сдается кровь на инфекционные заболевания.

Лечение направлено на купирование болевого синдрома. Назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие препараты, проводятся новокаиновые блокады.

Болезнь Бехтерева

Анкилозирующий спондилит – воспаление преимущественно осевого скелета с последующим поражением крестцово-подвздошного сочленения. Истинная причина заболевания до конца не выяснена. Чаще всего заболевают мужчины 20-30 лет. Считается, что запускает воспаление предшествующий сакроилеит.

Формируется субхондральная грануляционная ткань, в которой накапливаются лимфоциты, плазмоциты, макрофаги и тучные клетки. Постепенно подвергается разрушению подвздошный и крестцовый хрящ, сустав покрывается фиброхрящевой оболочкой. Суставная щель закрывается новыми тканями, формируются эрозии краев суставного сочленения. Между позвонками разрастается грануляционная ткань, которая соединяет позвонки и не дает им двигаться правильно и в полном объеме.

Интересная особенность болезни: появление утренней скованности в спине. Чаще всего она локализуется в нижней половине спины. Скованность увеличивается после 3 ночи и уменьшается после физической активности. Специфическим признаком спондилита выступает ограничение движения позвоночного столба: человек не может нагнуться, быстро повернуться. Также характера длительная, тянущая боль в пояснице, ягодицах, тазобедренном суставе. В далеко зашедших случаях появляются общие симптомы: слабость, снижение аппетита, подъем температуры, потливость.

Диагностика болезни основана на молекулярно-генетическом исследовании: обнаруживают НLА-В27 – особый лейкоцитарный антиген, сигнализирующий о наличии спондилита.

В общем анализе крови изменения незначительны: ускорение СОЭ (ответ на воспалительный процесс); и нормохромная анемия.

В общем анализе крови изменения незначительны: ускорение СОЭ (ответ на воспалительный процесс); и нормохромная анемия.

Рентгенологическая картина яркая: сакроилеит, эрозия субхондральной кости сустава, поясничный лордоз выпрямляется. Позвонки становятся похожи на квадрат, между передними и боковыми сторонами телпозвонков образуются костные перемычки.

Специфическое лечение болезни Бехтерева отсутствует. Больные постоянно принимают нестероидные противовоспалительные препараты 1-2 раза в день в зависимости от тяжести симптоматики.

В поздних стадиях проводятся оперативные вмешательства на позвоночнике: пластика суставов, исправление деформаций позвоночника.

Остеомиелит крестцово-подвздошного сочленения

Острое воспаление костного мозга гнойно-некротического характера с поражением кости. Развивается остеомиелит крестцово-подвздошного сочленения после травм, переломов, оперативных вмешательств на фоне сниженного иммунитета.

Чаще всего поражается крыло подвздошной кости с вовлечением копчика, тело кости затрагивается редко. Начало заболевания острое, появляется озноб, резкий подъем температуры, боли в области крестца, копчика, тазобедренного сустава, могут распространяться по всей ноге. Боль сильная, распирающая, вынуждает людей кричать и плакать, купируется плохо. Часто сложно обнаружить локализацию воспаления и проводят рентгенографию нескольких суставов и костей. Но есть вероятность постановки диагноза при тишайшей перкуссии и пальпации – в зоне копчика и подвздошной кости отмечается усиление болезненности. На второй-третий день появляется отек сустава, кожа синяя, горячая на ощупь, влажная. Движения в суставе становятся невозможны. При прорыве гноя под надкостницу и в окружающие ткани можно прощупать плотный инфильтрат с четкими контурами. Боль после прорыва уменьшается или вовсе пропадает.

При отсутствии лечения и запоздалой диагностике состояние больного ухудшается. Возникает токсический шок вследствие выброса экзотоксинов (особых веществ, которые вырабатывают микроорганизмы). Температура больного поднимается до 40, возникает одышка, тахикардия, потливость, бред и потеря сознания.

Диагностировать заболевание сразу удается не всегда, поскольку течение бурное и не всегда есть местные симптомы. В общем анализе крови отмечается лейкоцитоз, ускорение СОЭ. Показательным будет определение С-реактивного белка – это главный показатель воспалительного процесса, который появляется уже в первые 3-6 суток.

Лечение остиомиелита крестцово-корчикового сустава включает оперативное вмешательство и мощную антибактериальную терапию. Полностью удалить очаг воспаления возможно лишь при ограниченном поражении крыла кости и иссечением всех затеков, свищевых ходов. При обширном процессе производят вскрытие инфильтрата, его дренирование и промывание растворами антисептиков на фоне массивной антибактериальной терапии. Но такое лечение затягивает выздоровление и может закончиться хронизацией процесса.

Лечение остиомиелита крестцово-корчикового сустава включает оперативное вмешательство и мощную антибактериальную терапию. Полностью удалить очаг воспаления возможно лишь при ограниченном поражении крыла кости и иссечением всех затеков, свищевых ходов. При обширном процессе производят вскрытие инфильтрата, его дренирование и промывание растворами антисептиков на фоне массивной антибактериальной терапии. Но такое лечение затягивает выздоровление и может закончиться хронизацией процесса.

Хирургическое иссечение пораженных тканей тяжелая и травматичная процедура, после вмешательства может возникнуть укорочение нижней конечности, боли в области нижнего отдела позвоночника, нижней конечности. Поэтому операция выполняется с максимальным щажением костных структур.

Синдром Рейтера

Болезнь передается половым путем и виновником является хламидия. Для синдрома характерна триада признаков: уретрит (воспаление уретры), реактивный артрит и конъюнктивит.

Крестцово-копчиковое сочленение при синдроме Рейтера поражается не часто. Но поскольку это аутоиммунный процесс, то под удар может попасть любая кость. Дебют болезни начинается с уретрита, появляется зуд и выделение из уретры, затем присоединяется конъюнктивит. Через месяц после венерического заражения возникает боль, ломота, отек суставов. Чаще поражаются мелкие суставы (кисть, локоть), при вовлечении крестцово-копчикового сочленения возникают трудности и боль при ходьбе, сильные боли в крестце и копчике, которые усиливаются при положении сидя.

Диагностика осуществляется с помощью урогенитальных соскобов.

Лечение суставов не даст эффекта без уничтожения хламидийной инфекции. Назначаются большие дозы противомикробных препаратов – тетрациклинов, макролидов 2-3 недельными курсовыми дозами. Для лечения суставов применяются НПВС.

Опухолевые заболевания

Наличие злокачественного поражения в области крестцово-копчикового сочленения долгое время остается скрытым. По мере роста опухоли появляются тянущие боли в тазобедренном суставе, нижней части живота, крестце, копчике. Боль может отдавать в нижнюю конечность. Зачастую больные и многие врачи считают симптомы проявлением остеохондроза и начало лечения запаздывает. Крупная опухоль начинает сдавливать сосуды и нервы, вызывая выраженный болевой синдром, больной не может ходить, наклоняться. Возможно возникновение патологического перелома в суставе из-за разрушения кости.

Диагностика основывается на рентгенографии крестцово-копчикового сустава, проведении магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Лечение проводится в онкологическом диспансере. Осуществляют оперативное удаление опухоли и части кости, лучевую и химиотерапию. Прогноз чаще неблагоприятный.

Иногда диагностика опухолевого образования является преждевременной и у человека обнаруживают туберкулез костей. Туберкулезное поражение данного сустава – редкий случай. Симптомы поражения крестцово-копчикового сочленения будут схожими. Патологический процесс в большинстве случаев возникает на одной стороне, отмечается болезненность сустава, длительная температура, неврологическая симптоматика (жжение и боль в ноге, паху, отсутствие болевой и кожной чувствительности на стороне поражения). Прогноз благоприятный при своевременном начале лечения.

Источник

натомия: Соединения костей таза

Оглавление темы «Пояс нижней конечности»:

1. Пояс нижней конечности. Тазовая кость

2. Подвздошная кость

3. Лобковая кость

4. Седалищная кость

5. Соединения костей таза

6. Таз как целое

Соединения костей таза

Соединения костей таза у человека отражают развитие этих костей в связи с меняющимися функциональными условиями в процессе филогенеза. Как уже говорилось выше, таз у четвероногих позвоночных не испытывает в силу их горизонтального положения большой нагрузки.

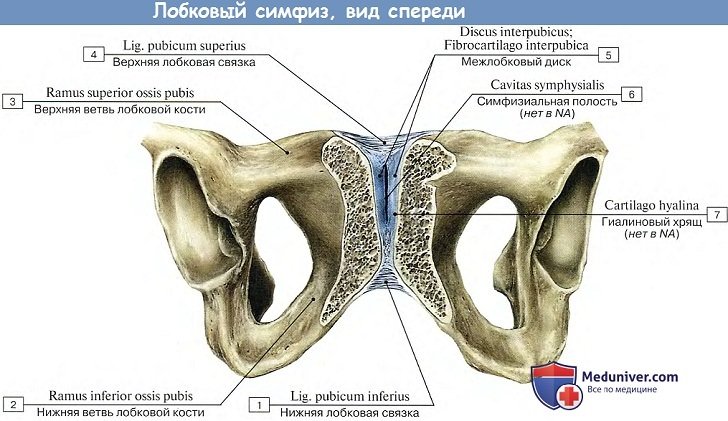

С переходом человека к прямохождению таз становится поддержкой для внутренностей и местом перенесения тяжести с туловища на нижние конечности, вследствие чего он испытывает на себе огромную нагрузку. Отдельные кости, соединенные хрящом, сливаются в единое костное образование — тазовую кость, так что синхондроз переходит в синостоз. Однако синхондроз на месте соединения обеих лобковых костей не переходит в синостоз, а становится симфизом.

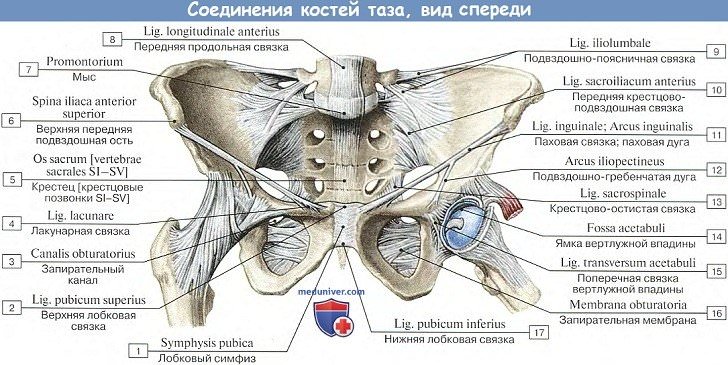

Соединение обеих костей таза с крестцом, нуждающееся в сочетании подвижности с прочностью, приобретает форму истинного сустава — диартроза, прочно укрепленного связками (синдесмоз).

В результате в тазу человека наблюдаются все виды соединений, отражающие последовательные стадии развития скелета: синартрозы в форме синдесмозов (связки), синхондрозов (между отдельными частями тазовой кости) и синостозов (после слияния их в тазовую кость), симфиз (лобковый) и диартрозы (крестцово-подвздошный сустав). Общая подвижность между костями таза очень невелика (4—10°).

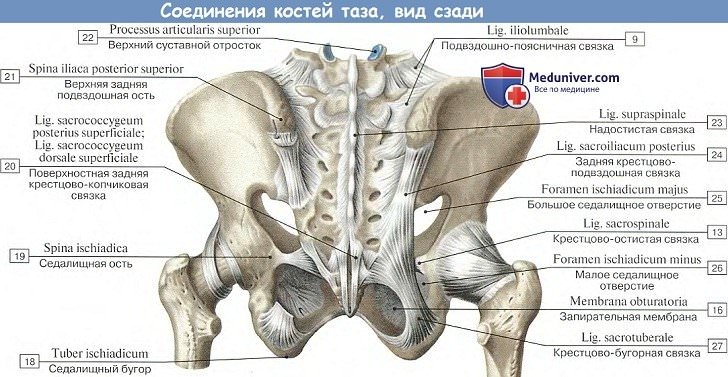

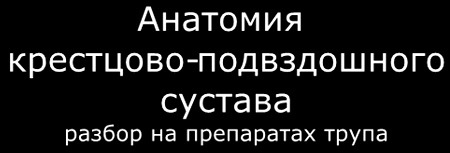

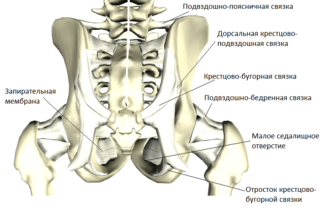

1. Крестцово-подвздошный сустав, art. sacroiliaca, относится к типу тугих суставов (амфиартроз), образован соприкасающимися между собой ушковидными суставными поверхностями крестца и подвздошной кости. Его укрепляют ligg. sacroiliaca interossea, расположенные в виде коротких пучков между tuberositas iliaca и крестцом, являющиеся одними из самых прочных связок всего человеческого тела. Они служат осью, около которой происходят движения крестцово-подвздошного сочленения.

Последнее укрепляется еще и другими связками, соединяющими крестец и подвздошную кость: спереди — ligg. sacroiliaca ventralia, сзади — ligg. sacroiliaca dorsalia, а также lig. iliolumbale, которая протянута от поперечного отростка V поясничного позвонка к crista iliaca.

Крестцово-подвздошное сочленение васкуляризуется из аа. lumbalis, iliolumbalis et sacrales laterales. Отток венозной крови происходит в одноименные вены. Отток лимфы осуществляется по глубоким лимфатическим сосудам в nodi lymphatici sacrales et lumbales. Иннервация сустава обеспечивается ветвями поясничного и крестцового сплетений.

2. Лобковый симфиз, symphysis piibica, соединяет, располагаясь по средней линии, обе лобковые кости между собой. Между обращенными друг к другу facies symphysitis этих костей, покрытыми слоем гиалинового хряща, заложена волокнисто-хрящевая пластинка, discus interpubicus, в которой обычно, начиная с 7-летнего возраста, находится узкая синовиальная щель (полусустав).

Лобковый симфиз подкреплен плотной надкостницей и связками; на верхнем крае — lig. pubicum superius и на нижнем — lig. arcuatum pubis; последняя сглаживает под симфизом угол, angulus subpubicus.

3. Lig. sacrotuberal и lig. sacrospinal — две крепкие межкостные связки, соединяющие на каждой стороне крестец с тазовой костью: первая — с tuber ischii, вторая — со spina ischiadica.

Описанные связки дополняют костный остов таза в задненижнем его отделе и превращают большую и малую седалищные вырезки в одноименные отверстия: foramen ischiadicum majus et minus.

4. Запирательная мембрана, membrana obturatoria, — фиброзная пластинка, закрывающая собой foramen obturatum таза, за исключением верхнелатерального угла этого отверстия. Прикрепляясь к краям находящегося здесь sulcus obturatorius лобковой кости, она превращает этот желобок в одноименный канал, canalis obturatorius, обусловленный прохождением запирательных сосудов и нерва.

Учебное видео анатомии крестцово-подвздошного сустава (articulatio sacroiliaca)

Видео урок соединения костей таза — анатомия

-Таз как целое>>>

Источник

Связки крестцово — подвздошного сустава: крестцово — остистая, крестцово — бугорная, межкостные, задние

Основой опорно-двигательной системы человека служит позвоночный столб. Верхние его отделы более подвижны. Позвонки связаны между собой дисками, мышцами, связками и сухожилиями. Для обеспечения дополнительной прочности в крестцовом и в копчиковом отделе позвонки срастаются, образуя цельные элементы. Их крепление с костями таза обеспечивают связки крестцово-подвздошного сустава. Они несут на себе огромную нагрузку, которая возникает при перемещении туловища. Подобные элементы образованы из волокон соединительной ткани, собранных в пучки. Связки находятся спереди и сзади сочленения. Соединяют составляющие части сустава, дополнительно его укрепляя.

Анатомия связок крестцово-подвздошного сустава

Элементы между суставными поверхностями парных подвздошных костей и крестца называются крестцово-подвздошными связками. Среди них:

Элементы между суставными поверхностями парных подвздошных костей и крестца называются крестцово-подвздошными связками. Среди них:

- Межкостные крестцово-подвздошные связки (КПС): короткие, крепкие, расположены между крестцом и бугристостью подвздошной кости. Отвечают за удержание скелета в вертикальном положении, в создании оси вращения.

- Дорзальные: задние короткие и длинные. Пучки первых начинаются от нижней задней подвздошной оси, прикрепляются к крестцовому гребню на уровне второго и третьего отверстия, пучки вторых начинаются от верхней задней подвздошной ости, далее идут вниз, в медиальном направлении, прикрепляются к задней поверхности крестца на уровне четвертого позвонка крестца.

- Вентральные: передние.

Тазовая кость с позвоночным столбом соединяется также посредством более мощных связок:

- Крестцово-бугорная. Начинается с поверхности седалищного бугра, идет вверх по медиальной направляющей, расширяется веером и прикрепляется к наружному краю копчика и крестца. Часть волокон переходит на нижнюю ветвь седалищной кости, дальше образует серповидный отросток.

- Крестцово-остистая. Начинается с ости седалищной кости, имеет медиальный изгиб и ложится поверх предыдущей связки, крепится к краю крестцовой кости и отчасти к копчику. Анатомия крестцово-остистой связки такова, что она вместе с большой и малой седалищной вырезкой ограничивает большое и малое седалищное отверстие, через которое проходят выходящие из таза сосуды, нервы и мышцы.

- Подвздошно-поясничная. Начинается с самого нижнего отдела позвоночного столба — с отростков поперечной формы четвертого и пятого его позвонков — и прикрепляется снаружи к задней стороне подвздошного гребня и медиального крыла подвздошной кости. Укрепляет описываемый сустав.

От гребня подвздошной кости к остистому отростку пятого поясничного позвонка проходит подвздошно-люмбальная связка.

Кровоснабжение связок обеспечивает поясничная и подвздошно-поясничная артерия. Отхождение венозного тока осуществляется по одноименным венам. Суставная капсула иннервируется в пояснице. За обеспечение нервными клетками отвечают ветви сплетений.

Функции связочного аппарата

В целом функция связочного аппарата заключается в фиксации структур крестцового отдела позвоночного столба и тазовых костей. Наравне с сухожилиями и мышцами они отвечают за гибкость позвоночника, обеспечивают защиту от чрезмерного изгиба и растяжения.

В целом функция связочного аппарата заключается в фиксации структур крестцового отдела позвоночного столба и тазовых костей. Наравне с сухожилиями и мышцами они отвечают за гибкость позвоночника, обеспечивают защиту от чрезмерного изгиба и растяжения.

Благодаря связкам человек выдерживает большие нагрузки при вертикальном положении тела, имеет возможность выполнять наклоны туловища в разные стороны, выдерживать нагрузки во время сидения.

Патологические состояния

Часто у людей разных возрастных категорий появляется дискомфорт в нижней части позвоночника.

Он формируется по разным причинам:

- патологии межпозвонковых дисков;

- остеохондроз;

- спондилолистез;

- болезни органов, расположенных в малом тазе;

- инфекции и поражение волокон нервов, связанное с токсическим фактором;

- метаболические нарушения;

- дегенеративные изменения внутри сустава.

Боль в обозначенной области может появиться и из-за травм связочного аппарата, случающихся при прямых ударах или во время падения, сдавливания, ушибов. Клиника у таких состояний мультисимптомна. Картина заболевания может быстро меняться, поэтому важно как можно раньше обращаться за помощью к травматологу.

Чтобы выяснить природу недомогания, врач проводит опрос. Ему важно знать:

Чтобы выяснить природу недомогания, врач проводит опрос. Ему важно знать:

- Когда появляется боль: утром или вечером во время покоя, при увеличении нагрузки или при свершении движения.

- Сколько длится боль: периодически или постоянно, помогают ли ее убирать обезболивающие препараты.

- Какова интенсивность боли по шкале от 1 до 10 баллов.

- Каков характер ощущений: ноющий, тупой, режущий, резкий.

- Какова динамика болевого синдрома: уменьшающаяся, нарастающая, стабильная.

После опроса врач постарается оценить подвижность крестцово-подвздошного сустава и обнаружить нарушения. Для этого он попросит пациента выполнить движения, типичные для работы связочного аппарата, сделать несколько шагов, проверить возможности амплитуды тазобедренного сустава.

При воспалении связок функции крестцово-подвздошного сустава не нарушаются. Больной испытывает выраженную постоянную ноющую боль. В области воспаления формируется отечность, которая долго держится и не уходит, несмотря на предпринятую терапию. Наблюдается повышение температуры кожи на отдельном участке.

При разрыве связок у больного появляется острая боль в момент травмы. На месте поражения происходит покраснение кожи, формируется отек, наблюдается резкое ограничение функции сустава. Если случается кровоизлияние, образуется синяк. Опытный врач способен определить разрыв тканей при помощи пальпации. Если повреждены связки крестца внутри сустава, обнаружить патологию можно только при помощи рентгена, ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии.

При разрыве связок у больного появляется острая боль в момент травмы. На месте поражения происходит покраснение кожи, формируется отек, наблюдается резкое ограничение функции сустава. Если случается кровоизлияние, образуется синяк. Опытный врач способен определить разрыв тканей при помощи пальпации. Если повреждены связки крестца внутри сустава, обнаружить патологию можно только при помощи рентгена, ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии.

При обнаружении симптомов повреждения связочного аппарата важно оказать больному первую помощь, чтобы предотвратить развитие осложнений и сформировать условия для начала терапии:

- организовать неподвижность и покой;

- защитить конечности от нагрузок;

- придать ногам приподнятое положение;

- приложить к больному месту холод;

- наложить повязку;

- принять любой обезболивающий препарат.

Такие действия помогут обеспечить отдых поврежденному участку, уменьшить кровоподтек, воспаление и боль, улучшить венозный отток.

Для полного заживления поврежденных связок необходимо поставить точный диагноз и подобрать правильное лечение. Основой терапии растяжения связок является наложение эластичной повязки и принятие противовоспалительных нестероидных препаратов. Полное восстановление происходит за десять дней. При разрыве связок показана хирургическая операция.

Источник