Задняя продольная связка позвоночника уплотнена

Содержание статьи

ссификация задней продольной связки позвоночника (ОЗПС, OPLL)

Оссификация задней продольной связки позвоночника (ОЗПС, OPLL) — причины, классификация, клиника, диагностикаОссификация задней продольной связки позвоночника (ОЗПС или OPLL) может проявиться как миелопатия, радикулопатия или миелорадикулопатия. Кальцификация и утолщение задней продольной связки (ЗПС) при этом заболевании приводит к уменьшению просвета позвоночного канала и, как следствие, может вызвать компрессию невральных компонентов. После первого сообщения в 1838 году ОЗПС была выделена в самостоятельную нозологическую единицу только в 1960 году. Последние достижения в техническом развитии лучевой визуализации, в частности КТ и МРТ, значительно упростили диагностику этого заболевания. За последние двадцать лет было разработано несколько хирургических способов лечения. В статьях на сайте будут описаны патогенез болезни, особенности хирургического лечения и исходы. а) Частота встречаемости оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС). Наиболее часто, с частотой 1,9-4,3%, это заболевание встречается у представителей азиатской расы. В других этнических группах этот процент ниже. Например среди североамериканцев это показатель составляет 0,01-1,7%. Несмотря на низкую встречаемость, среди страдающих миелопатией шейного отдела оссификация задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) выявляется в 20-25% случаев в США и 27% случаев в Японии. ОЗПП в два раза чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Типичная локализация оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) — шейный отдел позвоночника (70-95%); оставшаяся доля распределена между грудным и поясничным отделом, при этом сегменты С4-С6, Т4-Т7 и L1-L2 страдают чаще всего. б) Патофизиология. Хотя точные причины оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) остаются невыясненными, очевидно, что основную роль в развитии этого заболевания играет наследственная предрасположенность. Изучение этой закономерности привело к тому, что в 25% случаев была показана родственная связь первой степени между заболевшими. Недавно в работах проведенных in vivo и in vitro был определен ген, отвечающий за передачу предрасположенности к этому состоянию. Это подтверждает мнение о том, что оссификация задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) возможно имеет многофакторную природу наследования. Обнаружена также клиническая взаимосвязь между ОЗПС и другими расстройствами — распространенным идиопатическим гиперостозом, анкилозирующим спондилитом, ожирением, диабетом, акромегалией и гиперпатиреоидизмом. Несмотря на то, что оссификация задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) имеет мультифакторную природу, несколько генов недавно были обозначены как ключевые звенья патогенеза этого заболевания. Один из них — COL11А2. Он кодирует а-2 цепь коллагена XI типа. Многие авторы также указывают на четкую взаимосвязь между полиморфизмом мононуклеотидов и склонностью к развитию ОЗПС. Фактор роста опухоли β (ФРО β) тоже имеет взаимосвязь с ОЗПС, так как известна его роль в регуляции размножения мезенхимальных клеток. Некоторыми учеными показана связь между оссификацией задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) и специфическим полиморфизмом, как с помощью рентгенографии, так и по клиническим данным. Другим потенциальным тригером считается нуклеотидпирофосфатаза (известная, как ингибитор кальцификации), с помощью которой было показано развитие спонтанной ОЗПС у лабораторных мышей. И хотя хирургическая тактика продолжает играть ведущую роль в лечении, углубление знаний о генетической связи с ОЗПС позволяет надеяться на то, что в конечном счете лечение на уровне гена может оказаться профилактическим. В классификации Hirabayashi выделяют четыре типа оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС): В Японии процентное соотношение этих типов составило 39%, 27%, 29%, и 7,5% соответственно. в) Клиника оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС). Хотя представленные варианты во многом зависели от уровня и степени поражения, миелопатия, радикулопатия и боль в шее наиболее частые симптомы ОЗПС. Эпштейн, анализируя данные, полученные при обследовании 120 человек (из которых 51 были ее собственными пациентами), доложила, что 84% страдали миелопатией, которая была вызвана тяжелой неврологической дисфункцией Ranawat За и 36 степени. Радикулопатия с нарушением чувствительности наблюдалась в 47% случаев, а боль в шее в 43%. Эти симптомы присутствовали в среднем 13,3 месяца во время обследования. Большинство пациентов с оссификацией задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) (70-85%) отмечали постепенное начало симптоматики. Другие (15-30%) обратились с резко развившимся неврологическим дефицитом, зачастую после незначительной травмы шеи. В исследованиях Matsanuga 207 пациентов с миелопатией было показано, что 37% из них отмечали ухудшение в течение последующих 10 лет, а у 170 пациентов, изначально не имеющих миелопатии, только в 16% она развилась за тот же срок. В некоторых сообщениях прослеживается обратная корреляция между продолжительностью заболевания и восстановлением. г) Рентгенологическая картина. До появления КТ диагноз оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС) основывался на данных рентгенографии позвоночника в боковой проекции. Этот вид исследования остается важнейшим в определении стабильности у пациентов с ОЗПС и нестабильностью более чем 3,5 мм подвывиха, 20° угловой деформации или разницей в 2 мм между остистыми отростками. КТ с реконструкцией в сагиттальной плоскости представляет собой эффективный инструмент дифференциальной диагностики оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС). С помощью КТ также можно определить диаметр позвоночного канала и поперечный размер спинного мозга, то есть факторы, определяющие показания к операции. КТ в предоперационном периоде позволяет понять объем внедрения ОЗПС в твердую оболочку спинного мозга или ее перфорации и классифицировать пациентов по объему утечки ликвора в послеоперационном периоде. В дополнение к КТ миелография позволяет более детально обследовать уровень сдавления невральных компонентов. Выполнние МРТ необходимо у пациентов с ОЗПС для оценки продолжительности компрессии и выявления отека спинного мозга, который хорошо определяется в Т2-режиме и имеет непосредственную связь с исходом заболевания. Уплотненная связка обычно визуализируется как площадка с сигналом низкой интенсивности, как в режиме Т1, так и Т2. МРТ в положении флексии и экстензии позволяет определить изменения в просвете позвоночного канала и выявить признаки компрессии спинного мозга.

— Также рекомендуем «Техника операции при оссификации задней продольной связки позвоночника (ОЗПС, OPLL)» Оглавление темы «Оссификация задней продольной связки позвоночника (ОЗПС, OPLL).»:

|

Источник

позвоночник — картина МРТ. насколько серьезно? [Архив]

Здравствуйте!

Моему отцу 51 год. Высокий рост 190 см., по профессии водитель.

На обследование заставили обратиться постепенно участившиеся за последние несколько лет в боли в шее и верхней части спины, боль стала отдавать в руку, после нагрузок начались головные боли. Сейчас боли беспокоят все больше и больше.

Ниже привожу результаты сделанной МРТ позвоночника. Пожалуйста, подскажите, насколько все серьезно? насколько сложное лечение и какой прогноз? можно ли это вылечить без операции?

Шейный отдел

На серии МР томограмм шейного отдела позвоночника, взвешенных по Т1 и Т2 в двух проекциях физиологический лордоз сохранен.

Высота межпозвонковых дисков С3-С7 снижена, высота остальных дисков сохранена, сигналы от дисков исследуемой зоны снижены. Задняя продольная связка уплотнена. Краевые костные разрастания по передней и задней поверхностям тел С3-С7 позвонков.

Задняя медиальная грыжа диска С4-5 размером 0,3 см, распространяющаяся по дуге широкого радиуса в межпозвонковые отверстия с обеих сторон, умеренно деформирующая дуральный мешок.

На фоне задних остеофитов определяется дорзальная диффузная грыжа диска С5-6 размером 0,4-0,5 см, распространяющаяся в межпозвонковые отверстия с обеих сторон, компремирующая дуральный мешок.

На фоне задних остеофитов определяется заднебоковая левосторонняя грыжа диска С6-7 размером 0,4 см, распространяющаяся в левое межпозвонковое отверстие, компремирующая дуральный мешок.

Дорзальная диффузная протрузия диска С3-4 размером 0,2 см.

Отмечаются признаки спондилоартроза на уровне С3-С7.

Просвет позвоночного канала сужен на уровне грыж дисков. Спинной мозг структурен, сигнал от него не изменен.

Форма и размеры позвонков не изменены, сигнал от костного мозга с признаками незначительных дистрофических изменений.

Заключение: МР картина дегенеративно-дистрофических изменений шейного и грудного отдела позвоночника. Грыжи дисков С4-5, С5-6, С6-7.

Пояснично-крестцовый отдел

На серии МР-томограмм пояснично-крестцового отдела, взвещшенных по Т1 и Т2 в сагиттальной и аксиальной плоскостях, поясничный лордоз сглажен.

Определяются снижение высоты и интенсивности МР-сигнала от межпозвонковых дисков L1-2, L2-3, L3-4, L5-S1 на Т2 ВИ.

Дорзальная диффузная грыжа диска L5-S1 размерами 0,5 см, распространяющаяся в межпозвонковые отверстия с обеих сторон, с их сужением.

Визуализируются диффузные протрузии дисков L1-2, L2-3, L3-4, L4-5 размерами ок. 0,3 см, распространяющимися в межпозвонковые отверстия с обеих сторон.

Состояние конуса спинного мозга и волокон конского хвоста без особенностей.

Глубокая грыжа Шморля по ходу верхней замыкающей пластинки тела L2 позвонка. Мелкая грыжа Шморля в теле L1 позвонков. Форма и размеры остальных тел позвонков обычные, сигнал от костного мозга тел позвонков с признаками незначительных дистрофических изменений. Задние остеофиты тел L5, S1 позвонков. Краевые костные разрастания по передней и задней поверхностям тел L1, L2, L3, L5, S1 позвонков.

Заключение МР картина дегенеративно-дистрофических изменений поясночно-крестцового отдела позвоночника. Грыжа диска L5-S1.

Грудной отдел

На серии МР томограмм грудного отдела позвоночника, взвешенных по Т1 и Т2 в двух проекциях физиологический кифоз усилен.

Высота межпозвонковых дисков Th2-Th21 снижена, высота остальных дисков сохранена, сигналы от дисков исследуемой зоны по Т2 снижены.

Визуализируются задние грыжи дисков:

медиальная грыжка диска Th6-7 размерами до 0,4 см, несколько дефоримрующая дуральный мешок;

диффузная грыжа диска Th8-9 размерами 0,4 см, деформирующая дуральный мешок, распространяющаяся в межпозвонковые отверстия с обеих сторон;

парамедиальная правосторонняя грыжа диска Th9-10 размерами до 0,4 см, распространяющаяся в правое межпозвонковое отверстие;

диффузная грыжа диска Th20-11 размерами до 0.5 см, распространяющаяся в межпозвонковые отверстия с обеих сторон, больше в левое м/п пространство, деформирующая дуральный мешок.

Задние протрузии дисков Th2-3 (парамедиальная правосторонняя), Th7-8 (диффузная), Th21-12 (парамедиальная левосторонняя) размерами ок. 0,2 см.

Просвет позвоночного канала деформирован на уровне вышеописанных изменений, сигнал от структур спинного мозга (по Т1 и Т2) не изменен.

Мелкие грыжи Шморля в телах Th6-Th22 позвонков. Форма и размеы остальных тел позвонков не изменены, сигнал от костного мозга с признаками незначительных дистрофических изменений. Умеренно выраженные краевые костные разрастания тел позвонков.

Заключение МР картина дегенеративно-дистрофических изменений шейного и грудного отдела позвоночника. Грыжи дисков Th6-7, Th8-9, Th9-10, Th20-11.

Cherebillo

13.05.2008, 21:14

Приведите данные неврологического статуса, проводимое лечение до этого. Для оценки также необходим анализ самих томограмм, а не их описаний. Повесьте МРТ и дайте ссылку.

Спасибо, снимки отсканирую и выложу.

Что касается лечения, то до сих пор его не было. Никак не уговорить было обратиться к врачу. Соотвественно, по неврологическому статусу заключений привести не могу, только ответить на конкретные вопросы.

Cherebillo

14.05.2008, 19:26

Разумно очно обратиться к неврологу. Т.к. мы он-лайн не сможем определить неврологический статус, от которого зависят все рекомендации по лечению.

DoctorStupin

14.05.2008, 22:49

Болит в шейном отделе:

На обследование заставили обратиться постепенно участившиеся за последние несколько лет в боли в шее и верхней части спины, боль стала отдавать в руку,

А представлены описания всех отделов позвоночника. Может не все жалобы.

после нагрузок начались головные боли.

Померьте ему артериальное давление несколько раз в день, особено когда болит голова.

Сейчас мама постоянно мажет ему спину кетоналом (кое-как помогает) и собирается вести к какому-то знакомому частно-практикующему врачу (он делает массаж спины и, кажется, что-то вправляет).

У меня есть подозрения, что это неправильно, но чтобы убедить родителей, мне нужны аргументы в виде представления о степени серьезности проблемы и прогнозам развития ситуации, которое я надеюсь получить у вас, уважаемые специалисты.

Вот снимки:

большой снимок целиком [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

малый снимок целиком 1 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Если на предыдущих не удается увидеть, что нужно, здесь снимки по частям:

большой снимок часть 1 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

большой снимок часть 2 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

большой снимок часть 3 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

большой снимок часть 4 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

малый снимок часть 1 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

малый снимок часть 2 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

малый снимок часть 3 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

малый снимок часть 4 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Да, давление у него всегда было и остается в норме, около 120/80.

Cherebillo

15.05.2008, 21:35

Разумно очно обратиться к неврологу, а не «к какому-то знакомому частно-практикующему врачу (он делает массаж спины и, кажется, что-то вправляет).» Если Ваш отец конечно не сторонник экспериментов над здоровьем.

Хотя бы для того, чтобы верифицировать неврологический статус. Опубликованные снимки отдельно от человека имеют очень малое значение. Это также невозможно как по фотографии автомобиля рассказать все о его характеристиках, мощности, состоянии двигателя и т.д. и т.п.

Прошел консультацию у невропатолога, был обстоятельный осмотр, на руки дали заключение: выкладываю ниже, почти ничего не могу разобрать.

Со слов поняла, что речь идет о том, что проблемы все-таки в плече (результат какой-то старой травмы), и врач считает нужным лечение в стационаре и что-то еще.

Пожалуйста, кто сможет разобраться в написанном диагнозе и рекомендациях, поясните, что же там значится.

И второй момент: врач ничего не сказал про грыжи позвоночника. Так требуют ли грыжи такого размера специального лечения??

Пожалуйста, кто сможет разобраться в написанном диагнозе и рекомендациях, поясните, что же там значится.

Пожалуйста — «Плечелопаточный периартрит справа с выраженным болевым синдромом». Т.е. причина болей — поражение связочного аппарата плечевого сустава, что необязательно может иметь связь с патологией позвоночника.

Cherebillo

28.05.2008, 20:43

Грыжи мп диска, не проявляющиеся клинической симптоматикой в отдельном специальном лечении не нуждаются.

большое спасибо всем за ответы! будем разбираться по порядку 🙂

katerinka

07.07.2009, 05:56

Санкт-Петербург врач-Елена Александровна она пол-города от скальпеля спасла и от инвалидного кресла,грыжи не просто лечит ,а уменьшает и восстанавливает,она 5 лет у китайца училась,плюс знание фармации,то есть в определенные точки витамины колются в 6,в12,с,в1 по определенной схеме.Ну вообще за 8 лет мучений ,прошла у нее курс первый раз долго,но забыло,что такое боль и адские боли,я вам реально говорю,обратитесь,я со своими грыжами и портрузиями за это время пол города оббегала,денег немерено заплатила,а ее мне посоветовали врачи когда делала уже МРТ в Костюшко,чтобы на операцию идти,чисто случайно,пожалели меня,молодая ведь,а кресло инвалидное маячило уже,мол терять уже не чего,но только после этой методики у этого врача,к нам на повтор диагностики приходят с такими результатами,что они ахают сами,врач МРТ у нее даже папу своего лечила,говорят нигде уже не брались,а она на ноги поставила.Даже не буду стесняться напишу телефон потому,что сама знаю,что это значит мыкаться по врачам и плакать с утра от болей. 8 904 640-05-86 ,если не возьмет значит с пациентом,напишите смс мол лечение грыж,она вам обязательно перезвонит,бесплатно смотрит и если помочь сможет(то есть не просто сделать полегче,а именно помочь),то только в этом случае берется,за просто так ручками поводить никогда денег не возьмет.8 -904-640-05-86

Источник

учевая диагностика оссификации задней продольной связки (ОЗПС)

Лучевая диагностика оссификации задней продольной связки (ОЗПС)

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Оссификация задней продольной связки (ОЗПС)

2. Определения:

• Оссификация в толще задней продольной связки (ЗПС) позвоночника

б) Визуализация:

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Равномерный протяженный оссификат, расположенный вдоль задней поверхности тел позвонков, при относительно минимальных дегенеративных изменениях межпозвонковых дисков и отсутствии анкилоза дугоотростчатых суставов

• Локализация:

о Среднешейный уровень (С3-С5) > среднегрудной уровень (Т4-Т7)

• Размеры:

о Небольшое локальное утолщение → протяженная непрерывная оссификация (толщина связки составляет около 2-5 мм)

• Морфология:

о Оссификация ЗПС приводит к уменьшению передне-заднего диаметра спинномозгового канала → стеноз позвоночника, сдавление спинного мозга

2. Рентгенологические данные оссификации задней продольной связки (ОЗПС):

• Рентгенография:

о Протяженная зона оссификации кзади от тел позвонков:

— В боковой проекции тень оссификата нередко наслаивается на тени дугоотростчатых суставов

— При интерпретации рентгенограмм изменения могут быть настолько минимальными, что легко могут быть просмотрены, в связи с чем необходимо всегда помнить об этой патологии

3. Флюороскопия:

• Флюороскопия позвоночника в положении сгибания и разгибания позволяет оценить подвижность позвоночника

4. КТ при оссификации задней продольной связки (ОЗПС):

• Бесконтрастная КТ:

о Характерный видЗПС в виде «перевернутой буквы Т» или «галстука-бабочки» на аксиальных изображениях

• Костная КТ:

о Картина оссификации ЗПС аналогичная таковой на бесконтрастных КТ-срезах:

— Кортикальная пластинка, ограничивающая центрально расположенное костномозговое пространство

— Может соединяться с подлежащей покровной пластинкой тела позвонка либо быть отграниченной от нее

— Костномозговые пространства оссифицированной ЗПС и тела позвонка не сообщаются

5. МРТ при оссификации задней продольной связки (ОЗПС):

• Т1-ВИ:

о Непрерывный оссификат, расположенный кзади оттел позвонков, распространяющийся на сагиттальных изображениях на несколько уровней

о Характерный видЗПС в виде «перевернутой буквы Т» или «галстука-бабочки» на аксиальных изображениях

о Сигнал обычно отличается низкой интенсивностью во всех режимах исследования:

— При значительном объеме жирового компонента в костномозговом пространстве оссификата интенсивность сигнала может быть высокой

• Т2-ВИ:

о Картина ОЗПС аналогична таковой на Т1-ВИ

о ± гиперинтенсивность сигнала спинного мозга вследствие миеломаляции и отека

• T2*GRE:

о Гипоинтенсивность сигнала оссифицированной ЗПС

о Выраженность стеноза спинномозгового канала нередко переоценивается в связи с наличием артефактов магнитной восприимчивости

6. Несосудистые рентгенологические исследования:

• Миелография:

о Протяженная равномерная оссификация ЗПС, сужающая вентральный отдел спинномозгового канала:

— Стеноз позвоночника → компрессия спинного мозга

— ± блокада ликворотока (в тяжелых случаях)

7. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Многоплоскостная МРТ

• Протокол исследования:

о Сагиттальные Т1-ВИ, Т2-ВИ для оценки выраженности компрессии спинного мозга, протяженности оссификации

о Аксиальные Т2-ВИ для определения тяжести стеноза, подтверждения наличия изменений сигнала спинного мозга

о КТ с сагиттальной реконструкцией изображений для подтверждения МР-диагноза и оценки протяженности оссификации при предоперационном планировании

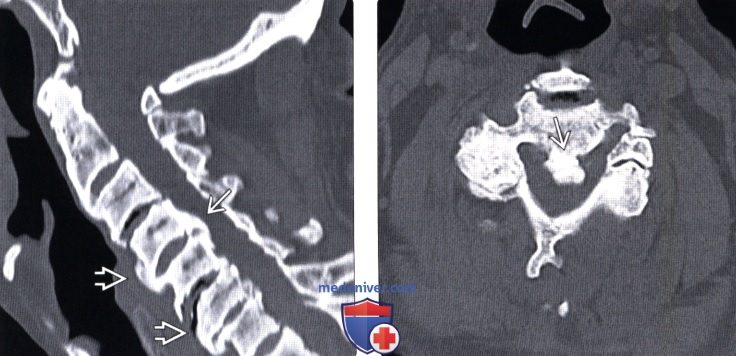

(Слева) КТ, сагиттальный срез: фокальный тип ОЗПС, ограниченной преимущественно уровнями межпозвонковых дисков, в сочетании с ДИСГ.

(Справа) КТ, аксиальный срез: участок массивной оссификации ЗПС, выступающей в просвет спинномозгового канала со значительным его стенозированием.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Спондилез:

• Изменения ограничены обычно уровнем межтелового пространства и редко захватывают четыре и более сегментов позвоночника

• Более выраженные, чем при ОЗПС, дегенеративные изменения дугоотростчатых суставов и межпозвонковых дисков

• Отсутствие характерной (в виде буквы Т) оссификации ЗПС

2. Кальцифицированная грыжа диска:

• Фокальное кальцифицированное «образование», ограниченное уровнем одного межпозвонкового диска

• Отсутствие характерной (в виде буквы Т) оссификации ЗПС

3. Менингиома:

• Активно накапливающее контраст объемное образование твердой мозговой оболочки + дуральный «хвост», ровные края

• Нередко на фоне кальцификации отмечается гипоинтенсивность Т2-сигнала

• Отсутствие характерной (в виде буквы Т) оссификации ЗПС

4. Перидуральная кальцификация шейного отдела позвоночника у диализных пациентов:

• Неравномерная оссификация твердой мозговой оболочки, может быть циркулярной

• Пациент, получающий гемодиализ ±миелопатия, чувствительные нарушения

• В дополнение к ляминэктомии/ляминопластике показана резекция твердой мозговой оболочки

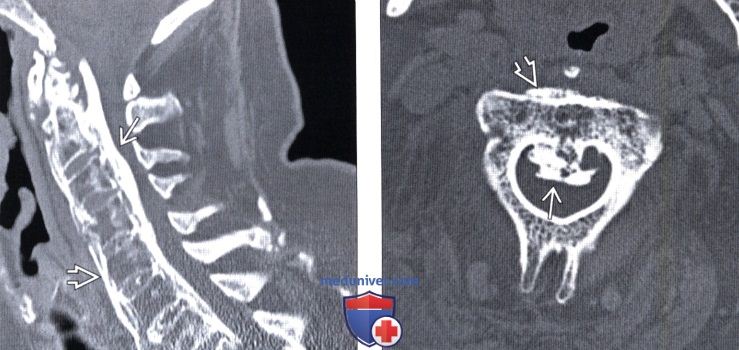

(Слева) КТ, сагиттальный срез: протяженная и равномерная оссификация ЗПС, вызывающая тяжелый стеноз спинномозгового канала. Видны также признаки оссификации и ППС на фоне тяжелого анкилозирующего спондилита.

(Справа) КТ, аксиальный срез: массивная в форме «перевернутой буквы Т» оссификация ЗПС, приводящая к тяжелому стенозу спинномозгового канала на уровне С2. Также видны признаки типичной для анкилозирующего спондилита оссификации ППС.

г) Патология:

1. Общие характеристики оссификации задней продольной связки (ОЗПС):

• Этиология:

о Однозначного мнения на этот счет не существует

о Возможные причины включают инфекционные агенты, аутоиммунные заболевания или травмы

• Генетика:

о Полиморфизм гена, расположенного в 6 хромосоме (COL11А2) → изменения α-цепочки коллагена XI типа → предрасположенность к ОЗПС

о Полиморфизм гена, кодирующего структуру коллагена VI типа (COL6A1) → изменения α-цепочки коллагена VI типа → предрасположенность к ОЗПС

• Сочетанные изменения:

о Гипертрофия задней продольной связки рассматривается как предвестник ОЗПС

о У 25% пациентов с ОЗПС наблюдается диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (ДИСГ)

о ОЗПС присутствует у 16% пациентов с анкилозирующим спондилитом в Мексике и 23% пациентов с этим заболеванием в Канаде

о ОЗПС сопровождает 16-20% случаев оссификации желтых связок (ОЖС)

• Идиопатическая оссификация ЗПС достаточно часто регистрируется в Японии > других азиатских странах, менее часто — у представителей белой расы

• Не так давно описана ранняя стадия «ОЗПС в развитии», наблюдаемая как в азиатских, так и белых популяциях:

о Гипертрофированная ЗПС с точечными включениями кальцинатов

о Сложно дифференцировать с более распространенным спондилезом на ранней стадии его развития

• Пациенты с ОЗПС имеют более высокую минеральную плотность костной ткани, чем соответствующие им по возрасту здоровые люди:

о Возможно это служит признаком предрасположенности к избыточному костеобразованию

2. Стадирование, степени и классификация оссификации задней продольной связки (ОЗПС):

• Непрерывная форма → костная масса, расположенная вдоль нескольких позвоночных сегментов

• Сегментарная форма → ограниченные оссифицированные участки позади каждого из тел позвонков

• Смешанная форма → сочетание протяженных и сегментарных участков оссификации

• Другие формы → оссификация, ограниченная уровнем межпозвонкового диска

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Массивная оссификация задней продольной связки, ограниченная нормальной кортикальной костью и содержащая нормальный костный мозг

• ОЗПС может перфорировать твердую мозговую оболочку

4. Микроскопия:

• Гистологически нормальная костная ткань и нормальный костный мозг

(Слева) Т2-ВИ, сагиттальный срез: массивная оссификация ЗПС, вызывающая тяжелую компрессию грудного отдела спинного мозга. Обратите внимание на сочетанную оссификацию желтой связки.

(Справа) Т1-ВИ, сагиттальный срез, пациент с непрерывной формой ОЗПС грудного отдела позвоночника спереди от спинного мозга: низкоинтенсивное объемное образование, вызывающее тяжелую компрессию спинного мозга. У пациента отмечается клиника тяжелой миелопатии. Обратите внимание на признаки оссификации и желтой связки.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Случайная находка при бессимптомном течении

о Клиника миелопатии, зависящая от уровня стеноза:

— Клиника миелопатии развивается практически всегда при уменьшении диаметра спинномозгового канала < 6 мм и редко встречается при размере канала > 14 мм

— При диаметре спинномозгового канала 6-14 мм клиника может варьировать; чем выше подвижность позвоночника, тем выше вероятность развития клиники миелопатии

• Внешний вид пациента:

о Классическая картина — представитель японской популяции с симптомами прогрессирующего тетра- или парапареза

2. Демография:

• Возраст:

о Заболевание обычно развивается в возрасте старше 50 лет, в возрасте младше 30 лет оно встречается редко

• Пол:

о М:Ж = 2:1

• Этническая предрасположенность:

о Наиболее высокая частота заболевания отмечена в японской популяции

• Эпидемиология:

о Частота заболевания в Японии составляет 2-4%, в других популяциях эта цифра значительно ниже

3. Течение заболевания и прогноз:

• Легкие случаи протекают бессимптомно → случайная находка

• Спастический парез → паралич (17-22%):

о У пациентов с легкой на момент диагностики формой ОЗПС в ходе последующего наблюдения редко развивается тяжелый стеноз спинномозгового канала

о У пациентов с симптомами миелопатии высока вероятность прогрессирования заболевания

о Клиника миелопатии может усугубляться даже при незначительной травме

о Прогрессирование более выражено у пациентов молодого возраста с непрерывной формой заболевания

• При стенозе спинномозгового канала >60% и сохранении подвижности позвоночника риск прогрессирования миелопатии выше:

о Уменьшение подвижности позвоночника защищает спинной мозг от повреждения

4. Лечение оссификации задней продольной связки (ОЗПС):

• Бессимптомные пациенты: пристальное наблюдение, консервативное лечение

• Пациенты с выраженными симптомами или значительным стенозом спинномозгового канала: передняя (корпорэктомия) или задняя (ляминэктомия или ляминопластика) декомпрессия

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Признаки ОЗПС следует тщательно искать на рентгенограммах в боковой проекции, для подтверждения диагноза выполняется КТ или МРТ

2. Советы по интерпретации изображений:

• Обращайте внимание на протяженные многоуровневые оссификаты, расположенные позади тел позвонков

• «Толстая» гипоинтенсивная ЗПС на МР-изображениях скорее всего является признаком ОЗПС

• Зная об этом заболевании и при внимательном подходе диагноз можно заподозрить и при стандартной рентгенографии

ж) Список использованной литературы:

1. Fehlings MG et al: Cervical spondylotic myelopathy: current state of the art and future directions. Spine (Phila Pa 1976). 38(22 Suppl 1): S1 -8, 2013

2. Li H et al: A systematic review of complications in cervical spine surgery for ossification of the posterior longitudinal ligament. Spine J. 11(11): 1 049—57, 2011

3. Saetia К et al: Ossification of the posterior longitudinal ligament: a review. Neurosurg Focus. 30(3): E1, 2011

4. Shin JH et al: Dorsal versus ventral surgery for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: considerations for approach selection and review of surgical outcomes. Neurosurg Focus. 30(3): E8, 2011

5. Matsunaga S et al: Radiographic predictors for the development of myelopathy in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament: a multicenter cohort study. Spine (Phila Pa 1976). 33(24):2648-50, 2008

6. Inamasu J et al: Ossification of the posterior longitudinal ligament: an update on its biology, epidemiology, and natural history. Neurosurgery. 58(6):1027—39; discussion 1027-39, 2006

7. Matsunaga S et al: Clinical course of patients with ossification of the posterior longitudinal ligament: a minimum 10-year cohort study. J Neurosurg. 1 00(3 Suppl):245-8, 2004

8. Shiraishi T et al: Cervical peridural calcification in patients undergoing long-term hemodialysis. Report of two cases. 1 00(3 Suppl): 284-6, 2004

9. Kamizono J et al: Occupational recovery after open-door type laminoplasty for patients with ossification of the posterior longitudinal ligament. Spine. 28(16): 1889-92, 2003

10. Epstein N: Diagnosis and surgical management of cervical ossification of the posterior longitudinal ligament. Spine J. 2(6):436—49, 2002

— Также рекомендуем «КТ, МРТ оссификации желтой связки»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.8.2019

Источник