Закон гука для растяжения стержня

Содержание статьи

Деформации при растяжении и сжатии. Потенциальная энергия деформации растяжения.

Сопротивление материалов

Деформации при растяжении и сжатии

Продольные деформации при растяжении и сжатии

Характер деформаций, которым подвергается прямой брус при растяжении или сжатии мы определили, проведя опыт с резиновым брусом, на котором была нанесена сетка линий.

Теперь представим себе брус постоянного сечения имеющий длину l, один из концов которого защемлен, а к свободному концу приложена растягивающая сила F. Под действием этой силы брус удлинится на некоторую величину Δl, которую назовем абсолютным удлинением бруса.

Отношение абсолютного удлинения Δl к первоначальной длине бруса l назовем относительным удлинением и обозначим ε:

ε = Δl / l

Относительное удлинение – величина безразмерная, иногда его выражают в процентах.

Итак, деформация бруса при растяжении и сжатии характеризуется абсолютным и относительным удлинением или укорочением.

***

Закон Гука при растяжении и сжатии

Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой линейной зависимостью, которая называется законом Гука, по имени английского физика Р. Гука (1653-1703 г.г.), установившего этот закон.

Сформулировать закон Гука можно так: нормальное напряжение прямо пропорционально относительному удлинению или укорочению.

Математически эта зависимость записывается так:

σ = E ε.

Здесь Е – коэффициент пропорциональности, который характеризует жесткость материала бруса, т. е. его способность сопротивляться деформации; его называют модулем продольной упругости, или модулем упругости первого рода.

Модуль упругости, как и напряжение, выражаются в паскалях (Па).

Значения Е для различных материалов устанавливаются экспериментально-опытным путем, и их величину можно найти в соответствующих справочниках.

Так, для стали Е = (1,96.…2,16) х 105 МПа, для меди Е = (1,00…1,30) х 105 МПа и т. д.

Следует оговориться, что закон Гука справедлив лишь в определенных пределах нагружения.

Если в формулу закона Гука подставить полученные ранее значения относительного удлинения и напряжения: ε = Δl / l , σ = N / А, то можно получить следующую зависимость:

Δl = Nl / (EА).

Произведение модуля упругости на площадь сечения Е×А, стоящее в знаменателе, называют жесткостью сечения при растяжении и сжатии; оно характеризует одновременно и физико-механические свойства материала бруса и геометрические размеры поперечного сечения этого бруса.

Приведенную выше формулу можно читать так: абсолютное удлинение или укорочение бруса прямо пропорционально продольной силе и длине бруса, и обратно пропорционально жесткости сечения бруса.

Выражение ЕА / l называют жесткостью бруса при растяжении и сжатии.

Приведенные выше формулы закона Гука справедливы лишь для брусьев и их участков, имеющих постоянное поперечное сечение, изготовленных из одного материала и при постоянной силе. Для бруса, имеющего несколько участков, отличающихся материалом, размерами сечения, продольной силой, изменение длины всего бруса определяется, как алгебраическая сумма удлинений или укорочений отдельных участков:

Δl = Σ (Δli)

***

Поперечные деформации при растяжении и сжатии

Описанный ранее опыт с резиновым брусом, на котором нанесена сетка линий, показал, что при растяжении поперечные размеры бруса уменьшаются, а при сжатии – увеличиваются, т. е. брус становится либо тоньше, либо толще. Это явление характерно для брусьев, изготовленных из всех материалов.

Опытным путем установлено, что при одноосном растяжении или сжатии отношение относительных поперечной и продольной деформаций для данного материала – величина постоянная.

Впервые на эту зависимость указал французский ученый С. Пуассон (1781-1840 г.г.) и математически она записывается так:

|ε1| = ν |ε|,

где ν – коэффициент поперечной деформации, называемый коэффициентом Пуассона.

Коэффициент Пуассона является безразмерной величиной, и характеризует упругие свойства материала. При растяжении и сжатии этот коэффициент принимается одинаковым.

Значения коэффициента Пуассона для разных материалов установлены опытным путем и их величины можно найти в соответствующих справочниках.

***

Потенциальная энергия деформации при растяжении

При статическом (медленном) растяжении образца растягивающая сила F возрастает от нуля до какого-то значения, удлиняет образец на величину Δl и при этом совершает работу W.

Эта работа аккумулируется в деформируемом образце в виде потенциальной энергии деформации U, причем, пренебрегая незначительными потерями энергии (например, тепловыми), можно считать, что W = U.

Путем изучения диаграмм растяжения образцов, установлено, что потенциальная энергия упругой деформации стержня длиной l постоянного поперечного сечения А при одинаковой во всех сечениях продольной силе N = F будет равна:

U = W = F Δl / 2 = N2 l / (2E А)

Сопротивление материалов оперирует, также, таким понятием, как удельная потенциальная энергия деформации, которая подсчитывается, как потенциальная энергия, приходящаяся на единицу объема бруса.

При одновременном действии растягивающих и сжимающих нагрузок или ступенчатом изменении размеров поперечного сечения бруса, его разбивают на однородные участки и для каждого подсчитывают потенциальную энергию деформации. Потенциальную энергию деформации всего бруса определяют, как сумму потенциальных энергий отдельных участков.

Анализируя формулу потенциальной энергии деформации можно сделать вывод, что эта величина всегда положительная, поскольку в ее выражения входят квадраты линейных и силовых величин. По этой причине при вычислении потенциальной энергии деформации нельзя применять принцип независимости действия сил (поскольку квадрат суммы не равен сумме квадратов слагаемых).

Единицей измерения потенциальной энергии деформации, как и работы, является джоуль (Дж).

***

Материалы раздела «Растяжение и сжатие»:

- Основные понятия о деформации растяжения и сжатия.

- Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. Статически неопределимые задачи.

Смятие

Правильные ответы на вопросы Теста № 5

№ вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Правильный вариант ответа | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Источник

Сила упругости. Закон Гука

Сила упругости

Любое тело, когда его деформируют и оказывают внешнее воздействие, сопротивляется и стремиться восстановить прежние форму и размеры. Это происходит по причине электромагнитного взаимодействия в теле на молекулярном уровне.

Деформация — изменение положения частиц тела друг относительно друга. Результат деформации — изменение межатомных расстояний и перегруппировка блоков атомов.

Определение. Что такое сила упругости?

Сила упругости — сила, возникающая при деформации в теле и стремящаяся вернуть тело в начальное состояние.

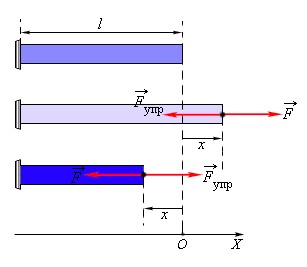

Рассмотрим простейшие деформации — растяжение и сжатие

На рисунке показано, как действует сила упругости, когда мы сжимаем или растягиваем стержень.

Закон Гука

Для малых деформаций x≪ l справедлив закон Гука.

Закон Гука

Деформация, возникающая в упругом теле, пропорциональна приложенной к телу силе.

Fупр=-kx

Здесь k — коэффициент пропорциональности, называемый жесткостью. Единица измерения жесткости системе СИ Ньютон на метр. Жесткость зависит от материала тела, его формы и размеров.

Знак минус показывает, что сила упругости противодействует внешней силе и стремится вернуть тело в первоначальное состояние.

Существуют и другие формы записи закона Гука. Относительной деформацией тела называется отношение ε=xl. Напряжением в теле называется отношение σ=-FупрS. Здесь S — площадь поперечного сечения деформированного тела. Вторая формулировка закона Гука: относительная деформация пропорциональна напряжению.

ε=σE.

Здесь E — так называемый модуль Юнга, который не зависит от формы и размеров тела, а зависит только от свойств материала. Значение модуля Юнга для различных материалов широко варьируется. Например, для стали E≈2·1011 Нм2, а для резины E≈2·106 Нм2

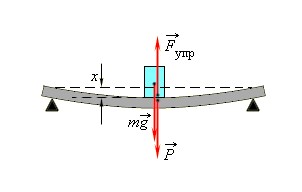

Закон Гука можно обобщить для случая сложных деформаций. Рассмотрим деформацию изгиба стержня. При такой деформации изгиба сила упругости пропорциональна прогибу стержня.

Концы стержня лежат на двух опорах, которые действуют на тело с силой N→, называемой силой нормальной реакции опоры. Почему нормальной? Потому что эта сила направлена перпендикулярно (нормально) поверхности соприкосновения.

Если стержень лежит на столе, сила нормальной реакции опоры направлена вертикально вверх, противоположно силе тяжести, которую она уравновешивает.

Вес тела — это сила, с которой оно действует на опору.

Силу упругости часто рассматривают в контексте растяжения или сжатия пружины. Это распространенный пример, который часто встречается не только в теории, но и на практике. Пружины используются для измерения величины сил. Прибор, предназначенный для этого — динамаметр.

Динамометр — пружина, растяжение которой проградуированно в единицах силы. Характерное свойство пружин заключается в том, что закон Гука для них применим при достаточно большом изменении длины.

При сжатии и растяжении пружины действует закон Гука, возникают упругие силы, пропорциональные изменению длины пружины и ее жесткости (коэффициента k).

В отличие от пружин стержни и проволоки подчиняются закону Гука в очень узких пределах. Так, при относительной дефомации больше 1% в материале возникают необратимые именения — текучесть и разрушения.

Источник

Сила упругости. Деформация: ее величина и типы. Закон Гука

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: силы в механике, сила упругости, закон Гука.

Как мы знаем, в правой части второго закона Ньютона стоит равнодействующая (то есть векторная сумма) всех сил, приложенных к телу. Теперь нам предстоит изучить силы взаимодействия тел в механике. Их три вида: сила упругости, гравитационная сила и сила трения. Начинаем с силы упругости.

Деформация.

Силы упругости возникают при деформациях тел. Деформация — это изменение формы и размеров тела. К деформациям относятся растяжение, сжатие, кручение, сдвиг и изгиб.

Деформации бывают упругими и пластическими. Упругая деформация полностью исчезает после прекращения действия вызывающих её внешних сил, так что тело полностью восстанавливает форму и размеры. Пластическая деформация сохраняется (быть может, частично) после снятия внешней нагрузки, и тело уже не возвращается к прежним размерам и форме.

Частицы тела (молекулы или атомы) взаимодействуют друг с другом силами притяжения и отталкивания, имеющими электромагнитное происхождение (это силы, действующие между ядрами и электронами соседних атомов). Силы взаимодействия зависят о расстояний между частицами. Если деформации нет, то силы притяжения компенсируются силами отталкивания. При деформации изменяются расстояния между частицами, и баланс сил взаимодействия нарушается.

Например, при растяжении стержня расстояния между его частицами увеличиваются, и начинают преобладать силы притяжения. Наоборот, при сжатии стержня расстояния между частицами уменьшаются, и начинают преобладать силы отталкивания. В любом случае возникает сила, которая направлена в сторону, противоположную деформации, и стремится восстановить первоначальную конфигурацию тела.

Сила упругости — это сила, возникающая при упругой деформации тела и направленная в сторону, противоположную смещению частиц тела в процессе деформации. Сила упругости:

1. действует между соседними слоями деформированного тела и приложена к каждому слою;

2. действует со стороны деформированного тела на соприкасающееся с ним тело, вызывающее деформацию, и приложена в месте контакта данных тел перпендикулярно их поверхностям (типичный пример — сила реакции опоры).

Силы, возникающие при пластических деформациях, не относятся к силам упругости. Эти силы зависят не от величины деформации, а от скорости её возникновения. Изучение таких сил

выходит далеко за рамки школьной программы.

В школьной физике рассматриваются растяжения нитей и тросов, а также растяжения и сжатия пружин и стержней. Во всех этих случаях силы упругости направлены вдоль осей данных тел.

Закон Гука.

Деформация называется малой, если изменение размеров тела много меньше его первоначальных размеров. При малых деформациях зависимость силы упругости от величины деформации оказывается линейной.

Закон Гука. Абсолютная величина силы упругости прямо пропорциональна величине деформации. В частности, для пружины, сжатой или растянутой на величину , сила упругости даётся формулой:

(1)

где — коэффициент жёсткости пружины.

Коэффициент жёсткости зависит не только от материала пружины, но также от её формы и размеров.

Из формулы (1) следует, что график зависимости силы упругости от (малой) деформации является прямой линией (рис. 1 ):

|

| Рис. 1. Закон Гука |

Коэффициент жёсткости — о угловой коэффициент в уравнении прямой . Поэтому справедливо равенство:

,

где — угол наклона данной прямой к оси абсцисс. Это равенство удобно использовать при экспериментальном нахождении величины .

Подчеркнём ещё раз, что закон Гука о линейной зависимости силы упругости от величины деформации справедлив лишь при малых деформациях тела. Когда деформации перестают быть малыми, эта зависимость перестаёт быть линейной и приобретает более сложный вид. Соответственно, прямая линия на рис. 1 — это лишь небольшой начальный участок криволинейного графика, описывающего зависимость от при всех значениях деформации .

Модуль Юнга.

В частном случае малых деформаций стержней имеется более детальная формула, уточняющая общий вид ( 1 ) закона Гука.

Именно, если стержень длиной и площадью поперечного сечения растянуть или сжать

на величину , то для силы упругости справедлива формула:

.

Здесь — модуль Юнга материала стержня. Этот коэффициент уже не зависит от геометрических размеров стержня. Модули Юнга различных веществ приведены в справочных таблицах.

Источник

Закон Гука при растяжении и сжатии

Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука (1635— 1703).

Закон Гука при растяжении и сжатии справедлив лишь в определенных пределах нагружения и формулируется так: нормальное напряжение прямо пропорционально относительному удлинению или укорочению. Математически закон Гука можно записать в виде равенства

Коэффициент пропорциональности Е характеризует жесткость материала, то есть его способность сопротивляться упругим деформациям растяжения или сжатия, и называется модулем продольной упругости или модулем упругости первого рода.

Модуль упругости и напряжение выражаются в одинаковых единицах: [Е = [ст]/[е] = Па.

В таблице 2.1 приведены значения ?для некоторых материалов.

Таблица 2.1

Материал | Е, МПа |

Чугун | (1,5…1,6) ТО5 |

Сталь | (1,96…2,16) ТО5 |

Медь | (1,0…1,3)105 |

Сплавы алюминия | (0,69…0,71) ТО5 |

Дерево (вдоль волокон) | (0,1—.0,16) -105 |

Текстолит | (0,06…0,1)-105 |

Капрон | (0,01…0,02) ТО5 |

Если в формулу закона Гука подставим выражения а = N/A, е = А///, то получим

Произведение ЕЛ, стоящее в знаменателе, называется жесткостью сечения при растяжении и сжатии; оно характеризует одновременно физикомеханические свойства материала и геометрические размеры поперечного сечения бруса. Соответственно, данная формула читается так: абсолютное удлинение или укорочение прямо пропорционально продольной силе и длине и обратно пропорционально жесткости сечения бруса.

Приведенные выше формулы закона Гука применимы только для брусьев или их участков постоянного поперечного сечения, изготовленных из одного материала и при постоянной продольной силе.

Для бруса, имеющего несколько участков, отличающихся материалом, размерами поперечного сечения, продольной силой, изменение длины всего бруса равно алгебраической сумме удлинений и укорочений отдельных участков:

Пример 2.2

На стальной ступенчатый брус действуют силы F= 40 кН и R = 60 кН. Площади поперечных сечений равны Ах = 800 мм2, Л2 = 1600 мм2. Длины участков указаны на рис. 2.4; а = 0,2 м. Определить изменение длины бруса двумя способами:

- 1) с помощью эпюры продольных сил;

- 2) с помощью принципа независимости действия сил.

Принять Е= 2-1011 Па.

Рис. 2.4

Решение.

1-й способ. Разобьем брус на участки и применяя метод сечений, определим значения продольных сил на каждом из них: Nx — N2 — —40 кН (сжатие), N3 = 20 кН (растяжение). Строим эпюру продольных сил.

Для бруса, состоящего из нескольких участков, А/ = A/i + Д/2 +Д/з, где по закону Гука

. Изменение длины первого участка

; аналогично

— изменения длин второго и третьего участков.

Следовательно,

Подставив числовые значения с учетом знаков продольных сил, получим

Произведя вычисления, получим Д/= —0,15 — 0,025 + 0,025 = —0,15 мм.

Следовательно, брус укоротится на 0,15 мм.

2-й способ. Применим принцип независимости действия сил. Изменение длины бруса Д/ будет складываться из укорочения AlF всего бруса под действием силы F и удлинения ДlR третьего участка под действием силы R: Д/ = AlF + + AlR. Вычислим каждое из этих слагаемых.

А1Р = -F- 3а/{ЕА) — F(a + 2а)/(ЕА2)’, подставляя числовые значения, получим А1Р= —0,225 мм.

Аналогично находим AlR = R ?2а/{ЕА2); AlR = 0,075 мм.

Отсюда Д/ — —0,225 + 0,075 = —0,15 мм.

Решая задачу двумя способами, мы получили один и тот же результат, что свидетельствует о правильности решения.

Источник

Изменение длины, закон Гука

Для того, чтобы иметь полную картину работы растянутого или сжатого стержня, необходимо уметь вычислять то, как будут под нагрузкой меняться его размеры:

- Продольный размер/изменение длины (удлинение при растяжении, укорочение при сжатии)

- Поперечный размер/изменение толщины (сужение при растяжении, утолщение при сжатии)

Сначала проанализируем изменение длины.

От чего же зависит удлинение стержня?

Снова вернёмся к диаграммам из опытов на растяжение. Напомню, нас интересует только начальная (линейная) часть графика.

Так как мы рассматриваем только прямой отрезок на графике, то его можно описать с помощью линейной функции:

Здесь в качестве y выступает приложенная сила P (размерность в Н), а в качестве x – удлинение ∆L (размерность в мм). Получаем:

Перезаписав эту формулу относительно удлинения, получим:

k — это коэффициент жёсткости стержня. Как видно из формулы, чем больше k, тем меньше стержень удлинится.

Допустим, перед нами стоит задача определить удлинение стержня при заданной растягивающей нагрузке. Но откуда взять коэффициент жёсткости k?

Для ответа на этот вопрос следует провести серию сравнительных опытов. Суть их такова, что надо прикладывать одну и ту же силу к почти одинаковым образцам и через различия в удлинениях сделать вывод о влиянии (или отсутствии такового) на коэффициент жёсткости тех факторов, которые были выбраны разными.

Допустим, что коэффициент жёсткости зависит от длины стержня L. Берём два почти идентичных стержня одинаковой толщины из одного и того же материала, только один, например, в два раза длиннее другого. Растягиваем их одинаковой силой. Так как длинный стержень, по сути, «содержит в себе» два коротких, то его удлинение также будет в два раза больше удлинения короткого стержня. Вывод из этого опыта: коэффициент жёсткости стержня зависит от его длины. Чем короче стержень, тем он жёстче.

Или другой опыт: возьмём два стержня одинаковой длины из одного и того же материала, только один стержень будет толще другого так, что площадь его поперечного сечения F будет в два раза больше площади поперечного сечения другого стержня. После растяжения их одной и той же силой можно заметить, что более тонкий стержень удлинится в два раза больше, чем более толстый. Отсюда вывод, что коэффициент жёсткости стержня зависит от площади поперечного сечения. Чем толще стержень, тем он жёстче.

Эти два опыта исчерпывающе показывают зависимость коэффициента жёсткости стержня от его геометрии. Однако коэффициент жёсткости зависит также и от материала этого стержня. Два одинаковых по форме стержня из стали и из дерева будут иметь совершенно разные коэффициенты жёсткости. Что именно в материалах создаёт такие различия – неизвестно.

Мы всё неизвестное в материале, что так или иначе вызывает различия в коэффициентах k, заключим в одну величину и обозначим её буквой E.

В итоге получим экспериментальную зависимость для коэффициента жёсткости :

Зная размерность жёсткости [k]=Н/мм, можно найти размерность E:

Эту величину впервые ввёл английский физик Томас Юнг.

Эта величина E называется модулем упругости материала при растяжении (или модулем Юнга), и она характеризует способность твёрдого тела упруго деформироваться при приложении к нему растягивающей силы.

По сути же, она является макроскопическим следствием микроскопических связей в веществе. Как же определить модуль упругости для того или иного материала?

Для начала запишем итоговую формулу для удлинения стержня:

Выразим отсюда модуль упругости:

Для определения модуля Юнга необходимо:

- провести опыт на растяжение,

- выбрать произвольную точку на начальном линейном участке,

- определить удлинение в ней и соответствующую силу,

- зная площадь поперечного сечения и длину стержня, вычислить модуль Юнга

Величины модулей упругости и плотности некоторых материалов:

Что касается сжатия, то при сравнении модулей Юнга при растяжении и сжатии большинства материалов, можно заметить незначительные различия в их величинах. Этими различиями часто пренебрегают.

Так как рассматривается только линейный участок, то и значения модулей Юнга соответствуют жёсткости материала на линейном участке.

Однако в инженерной практике бывают случаи, когда, например, напряжения в металле выходят за предел пропорциональности. Когда это происходит, то значения модуля Юнга начинают уменьшаться по сравнению со значением в упругой зоне.

В итоге мы имеем формулу для нахождения изменения длины при растяжении или сжатии:

Это – экспериментальный закон Гука. По этой формуле можно находить изменения длины в стержнях или колоннах, испытывающих осевое растяжение или сжатие. Однако, хотя данная формула и позволяет считать изменения длины для элементов под осевой нагрузкой, она является упрощением реальной картины происходящего. Что это означает? Поясню на примере:

Желая растянуть стержень, например, 100 килограммами, мы эти 100 килограмм будем прикладывать очень медленно. То есть сначала приложим только килограмм, потом два, три и т.д. вплоть до ста. Но ведь проблема в том, что при нагружении одним килограммом, стержень уже удлинится. То есть чтобы подсчитать удлинение при действии двух килограммов, придётся брать изначальную длину стержня, которая будет соответствовать длине растянутого одним килограммом стержня. И так далее. Но если вы проведёте точный расчёт даже для относительно мягкого алюминия, вы обнаружите, что различие между точным и приближённым расчётом будет ничтожно мало. Потому, на практике применяется приближённый расчёт.

То же самое и с площадью поперечного сечения. Стержень сужается не только в пластической зоне (где это сужение видно невооружённым глазом), но и в линейной (упругой), где это изменение можно отследить только с помощью точных приборов. А так как мы имеем дело в основном с линейной частью графика, то потому берётся изначальная площадь поперечного сечения. Это явление (сужение при удлинении) будет рассмотрено чуть позже.

Формулу для нахождения удлинений можно видоизменить, перейдя к относительным величинам.

Сила, приходящаяся на единицу площади – это напряжение, с которым уже имели дело:

Удлинение, приходящееся на единицу длины – это относительное удлинение. Обозначим эту величину греческой буквой ε:

В итоге получим:

Или

Это – закон Гука в относительной форме. Можно заметить, что размерность модуля Юнга – паскали, как и размерность напряжения. Исходя из этого, можно дать определение модулю Юнга, как фиктивному напряжению, при котором стержень удлинится на величину своей исходной длины. Но так как удлинения в конструкционных металлах просто ничтожны по сравнению с исходными длинами, то и модуль Юнга в разы больше, чем действующие напряжения.

Рассмотренные случаи являются лишь частными случаями осевого нагружения тела. Очень часто бывает так, что

- нужно учесть собственный вес вертикально расположенного тела (например, при очень большой длине);

- или тело может иметь переменное сечение по длине;

- или оно может быть составленным из нескольких разных тел вдоль оси;

- или же внешнее нагружение может меняться по длине;

- и так далее, случаев может быть множество

В качестве немного более общего примера решим задачу.

Задача: Определить удлинение конического бруса при действии собственного веса, если высота конуса равна L, диаметр основания равен D, вес единицы объёма материала равен γ (плотность тела с размерностью силы (ньютоны) поделённые на объём (кубические метры, миллиметры и т.п.)), модуль упругости материала равен E. Известно, что материал конуса при растяжении от собственного веса работает в пределах упругости и к нему применим закон Гука.

Решение:

Объём конуса определяется по формуле:

Вес конуса равен удельному весу материала, умноженному на объём конуса:

Введём систему координат и выделим элемент бесконечно малой длины dx на расстоянии x от вершины конуса

По свойству бесконечно малых величин, усилия и напряжения на верхней и нижней поверхности элемента от действия нижележащей массы будут равны.

При небольшом угле конуса можно сделать допущение, что растягивающие напряжения равномерно распределены по поперечному сечению (в реальности напряжения будут выше на краях). Нужно вывести выражение для растягивающего усилия для любого сечения на расстоянии x от вершины конуса. Диаметр любого сечения, отстоящего от вершины конуса на x можно найти из подобия треугольников.

Элемент длиной dx, площадью F(x) растягивается силой P(x). Требуется найти удлинение элемента dx:

Теперь нужно просуммировать удлинения всех элементов dx по высоте конуса L:

В итоговом выражении для удлинения отсутствует диаметр основания из-за сделанного нами допущения, которое справедливо только для конусов с малым углом (т.е. очень острых конусов). Для всех остальных конусов решение будет иметь более сложный вид.

В целом, суть решения всех задач по осевому растяжению/сжатию тел сводится к определению удлинений отдельных его частей/частиц и к итоговому их суммированию для получения общего удлинения. Для получения напряжения в любом поперечном сечении нужно найти силу, действующую в нём, и поделить её на площадь этого сечения.

Источник